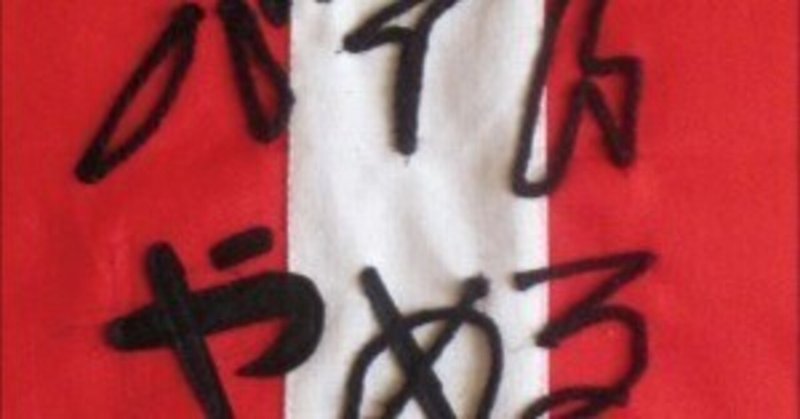

読まれるつもりのない書評①山下陽光「バイトやめる学校」(タバブックス)

本書のメッセージはとてもシンプルだ。「自分が好きなことの周辺で、人は嫌がりそうだけど自分はそんなに嫌じゃないことがあれば、それが仕事になる」。アイデアマンの著者が列挙する仕事の例(オーダーメイドAV、住む場所の交換エトセトラ…)は既成の社会の枠組みの中に自分のポジションを探そうとする職探ししかイメージできなかった筆者にとって、アイオープニングで説得力があった(実際、住む場所の交換はそういうサービスが実現しているし!)。

一方で引っかかるのは、「信用を身に着けて」という一言。その「シンヨー」がつくれねーからこっちは死にそうになってんだよ! とのどまで言葉が出かかる。

資本主義に対抗する手段として、著者は〈社会から需要がある、自分の特技を安い値段で請け負って、少しだけ稼ぐ。人を雇えるようになってきたらメチャクチャ高いお金を払って、自分は少しだけもらう〉ことを提唱している。おっしゃるように「おもしろい方向に向かっていく」んでしょう。「未来が輝く」んでしょう。でもボカァ人間がそんなにできちゃいない。とにかくいわゆる「人間力」を問われ続ける気がして、社会の歯車、もしくは歯車同士の摩耗によって地面につもる金属のホコリでいた方が、まだしも気が楽なんじゃないかと思ってしまう。

中村文則はスマホの光る画面に吸い寄せられ、毒された人間を「恍惚の豚」と書いた(記憶をもとに書いているので、ニュアンスが違っていたらほんとうにごめんなさい)。一方で、本書ではスマホの登場が、いわゆるオルタナティブな生き方への可能性を大きく広げているとする。どちらも間違いではないのだろう。だが、同じスマホを理由として私たちが恍惚の豚にも、オルタナハッピーライフエンジョイ勢にもなりえるとすれば、なんと格差の大きな、言い訳の利かない社会にいるのだろう。スマホのショート動画に日々時間を吸われている身としては、おまえはどっちだ、と本書に問い詰められ、うなだれながら「豚」と答える、そんな読後感にしばらくさいなまれた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?