【騎手の取り扱い説明書②】買ってはいけないルメール〜競馬で勝ちたければ騎手を知れ〜

「〇〇は上手い」

「□□は下手くそ」

こんなふうに、騎手を【上手い・下手】で分けて考えている人、もったいないです。

競馬で勝つために大事なのは、「騎手の特性を知り、馬券に生かす」ことです。

全国の競馬ファンのみなさん、こんにちは。

小学校に勤務しながら、競馬ブログをかいているタカハラです。

今回の記事では、『競馬記者では絶対に書けない騎手の取り扱い説明書』(TARO著)を紹介させていただきます。

この本はとても気に入っているので、紹介するのは2回目になります。

1回目の記事では「他責思考から自責思考へ」というタイトルで、主に競馬におけるマインドセットについて説明をしました。

今回の記事では、マインド面からさらに一歩踏み込み、「騎手の特性をどのように馬券に生かすのか」という視点で話をしていきます。

より具体的で、明日から馬券に活用できる内容になっっているはずです。

騎手の特性を知り、それを馬券に生かすことができれば、間違いなく回収率は上がります。

この記事があなたの馬券回収率を上げるための一助となれば幸いです。

それでは、さっそくいきましょう。

1 騎手を馬券に生かすとは

「どの騎手が上手くて、どの騎手が下手くそなのか」

これを知ることは、実はあまり回収率を上げる上では役に立ちません。

なぜなら

・ルメールは上手い

・デムーロは不調

などという情報は、誰もが知っているからです。

大事なのはそんな当たり前の情報ではなく

・ルメールを買ってはいけない条件は…

・デムーロを買える条件は…

など、人気(世間の評価)と逆の思考ができる知識です。

上手い騎手なら、逆にどんな時に買ってはいけないのか。下手な騎手なら、逆にどんな時に買えるのか。世間的にはあまり評価されていないが、意外と回収率が高い騎手はだれか。

大事なのは、騎手の上手い下手ではなく、騎手の特徴を馬券に生かすことです。

今回の話は、抽象的な説明だけでは、理解しずらい内容になると思います。なので、具体例(できるだけ直近のレース)を挙げて説明していきたいと思います。

2 「ルメールは上手い」を馬券に生かす

ルメール騎手といえば、現在(2021年)JRAに所属する騎手の中で、圧倒的に上手い騎手として認識されています。そしてその認識は間違っていないでしょう。

しかし、圧倒的な実力ゆえに、実際の実力以上に人気を集めてしまうという欠点も抱えています。(これは馬券購入者から見ての欠点であり、騎手としての欠点ではありませんが)

つまり「上手だから」という理由で、なんでもかんでもルメール騎手が乗る馬を買っていては、馬券で勝つことはできないということです。

馬券で勝つためには、ルメール騎手の特徴を理解し、「買い時・嫌い時」を見きわめることが必要になります。

本書で紹介されている、ルメール騎手の特徴を紹介します。

・芝、ダート、距離、クラス問わず好成績

・折り合いをつけるのが上手い

・2、3歳戦では人気先行

・”ルメールマジック”で勝った馬の次走は危険

これを馬券に生かすには、次のような方法が考えられます。

・折り合い難がある馬の、ルメール乗り替わりを狙う

・2、3歳戦では買わない

・凡走続きだった馬が、前走ルメール乗替わりで好走していた場合は買わない

このように「買い時・嫌い時」を明確に理解しておくことで、騎手の特徴を馬券に生かすことができます。

わたしはここからさらに、自分の予想・馬券に生かすという点でルメール騎手を分析しました。わたしが出した結論はこの2つ。

タカハラの結論

■実績ある強い馬にルメールが乗っていたら買う

■実績がない人気馬にルメールが乗っている場合は買わない

ルメール騎手が乗る馬は「ルメールが乗る」という理由で人気することが多いです。特に、上がり馬で重賞実績がない馬でも圧倒的に人気することがあります。こういう場合は「危険な人気馬」という評価をした方がいいでしょう。

2021年度、人気馬をとばしているルメールをたくさん見かけました。そのほとんどは「ルメールが乗る」という理由で人気していた馬たちです。

東京新聞杯

トリプルエース(2番人気7着)

マーチS

アメリカンシード(1番人気14着)

ニュージーランドT

アヴェーラ(1番人気15着)

実績ある強い馬を、実力通り好走させるという能力では、ルメール騎手の右に出る騎手はいません。しかし、ルメール騎手が騎手としていかに能力が高かろうと、強くない馬を勝たせることはできないのです。

ルメールが乗る馬は実力以上に人気になることが多い。

「いつルメールを買うか」よりも、むしろ「いつルメールを嫌うか」が重要になるでしょう。

ルメール騎手が乗る馬との付き合い方しだいで、馬券回収率は大きく変わるはず。

実力がある騎手だからこそ「いつ嫌うか」を明確にし、大多数の人と違う馬券を選択することが大切です。

3 桜花賞・メイケイエールを自信をもって消せたわけ

桜花賞のメイケイエールの馬券を購入していた人がたくさんいたようです。

メイケイエール(3番人気18着)

わたしはメイケイエール絡みの馬券を1円も買っていませんし、Twitterでも「危険人気馬」として取り上げていました。

理由は

・横山典騎手はおそらく「逃げ」をうつ

・気性難ある馬を人気で買ってはいけない

2つ目の気性難については騎手の話とは関係ないので、ここでの説明は省きます。

大事なのは、1つ目の「横山典騎手なら…」の部分です。

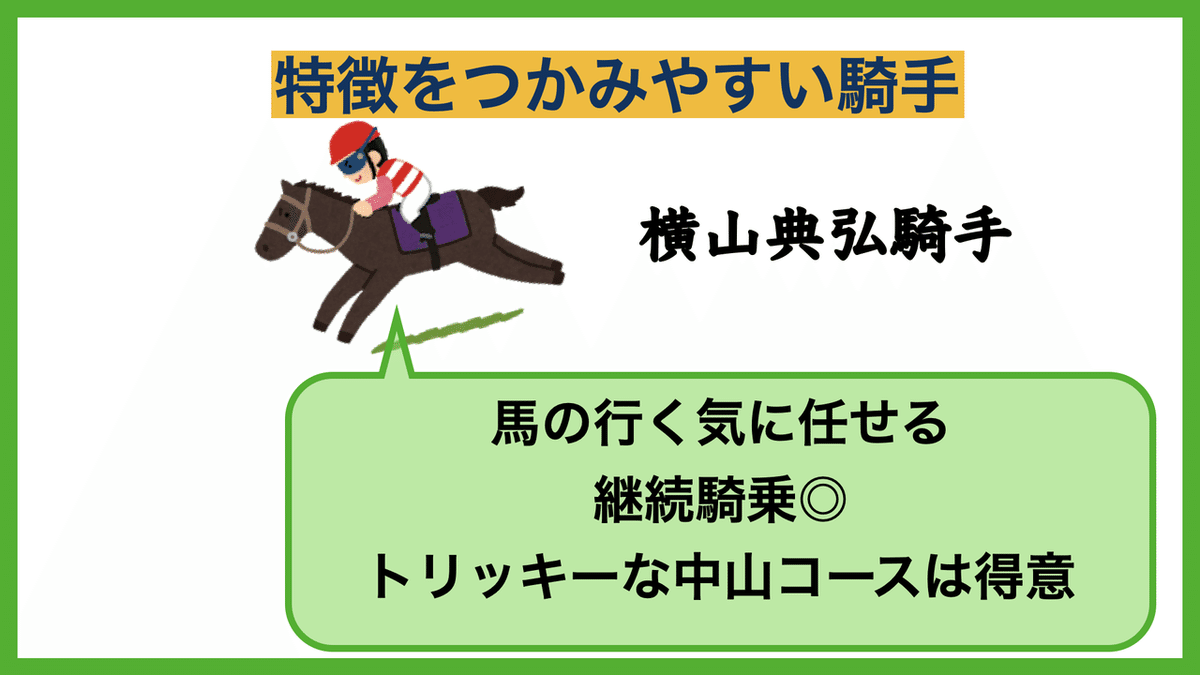

本書では横山典騎手について次のような特徴を説明しています。

・テン乗りの場合は馬の行く気に任せた騎乗をする

・継続騎乗◎

・中山得意

今回のメイケイエールの取捨で生かした特徴は「テン乗りの場合は馬の行く気に任せた騎乗をする」の部分です。

武豊騎手でも抑えきれないほどの気性難を抱えた馬です。横山典騎手なら、そもそも抑えようともしないでしょう。そうなれば、折り合い重視の乗り方でなく、とりあえずいかせてしまって、一か八かの騎乗になることは想定できました。

結果はご存知の通り。

まさかの出遅れで最後方からの競馬に(これも「無理に出していかない横典騎乗の特徴」)。かと思うと、そこからかかりまくって先頭まで出ていく、見方によっては『暴走』といってもいいレベルの騎乗でした。

横山典騎手の特徴をつかんでいれば、「何やってんだ!下手くそ!」などと怒ることはありません。

自信をもってメイケイエールを消すことができ、より期待値の高い馬券を買うことができるわけです。

4 国分優作騎手の特徴を説明できるか

最後に、重賞レースではなく、平場での騎手の生かし方の例を紹介します。

むしろ「騎手の特徴を知っている」という利点は、多くの人が適当に予想をしてしまっている平場でこそより偉大に発揮されるかもしれません。

「国分優作騎手の特徴を述べよ」と言われて即答できる人は、ほとんどいないはずです。わたしはできます。

ほとんどの人は「国分兄弟はあまり上手くはない」くらいの認識のはずです。重賞で馬券になるようなことはほとんどないですし、そもそも重賞で見かけることもあまり多くない。

ですが平場では、国分優作騎手の特徴を知っているだけで、かなり美味しい馬券を手に入れることができる場面があります。

本書で紹介されている国分優作騎手の特徴を紹介します。

・昔は「逃げ」が多かったが、近年は「差し」も目立つ

・芝よりダートの戦績がいい

・牝馬が苦手

わたしは普段、平場のレースはほとんど買いません。たまに友人といっしょに朝から馬券を買う日があるのですが、まさにその日、国分優作騎手について忘れられない出来事があったのです。

わたしが狙っていた馬の中で、国分優作騎手が騎乗する馬は2頭。

2020年12月20日

阪神1R【ダ】 マイネルグスタフ(5番人気)

阪神4R【芝】マイネルクハージュ(10番人気)

「国分優作騎手はダートの成績がいい」ということをふまえて、1Rでは国分騎手の馬券を購入し、4Rでは購入を見送りました。

結果は

阪神1R【ダ】マイネルグスタフ(5番人気2着)

阪神4R【芝】マイネルクハージュ(10番人気8着)

人気のある方がきて人気がない方がとんだだけなので、たまたまの結果にも見えますが、わたしにとっては「騎手を知る」ことの大切さを実感した出来事でした。

「国分騎手はあまり上手くない」だけの知識だったとしたら、おそらく両方とも馬券を購入してなかったはずですから。

多くの人が知らない「あまり有名でない騎手」のことを知っているということは、多くの人が選択できない馬券を購入する後押しになります。

そしてそれは大多数の人と違う馬券を購入することにつながり、わたしたちの馬券回収率を上げる助けになるはずです。

5 まとめ

どうだったでしょうか。

今回の記事では「騎手の特徴を馬券に生かす」という視点でお話させていただきました。

具体例を交えながら説明することで、「騎手を知る」ことの利点をより分かりやすく説明できたのではないかと思っています。

今回の記事では

・ルメール騎手

・横山典弘騎手

・国分優作騎手

3人の騎手しか取り上げることができませんでした。

「他の騎手についても知りたい!」と興味をもった方は、ぜひ本書を購入し、ひとりひとりの騎手について改めて勉強してみてください。

きっと、あなたの馬券回収率を上げるための助けになるはずです。

今回の記事が役に立ったという方は、前記事「騎手の取り扱い説明書① 騎手のせいにするのはやめよう〜他責思考から自責思考へ〜」も読んでいただけると有り難いです。

前回記事はこちら↓↓

本の購入はこちら↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?