タイ警察のなんの役にも立たないトリビアを6つ

警察マニアはなぜか東南アジアには存在しない。まったくいないのではないが、たとえば日本や欧米のようにグッズを集めたりというよりは、ボランティアとして実際に活動や捜査などに参加する人が、少なくともタイは多い。

正直言えば、組織的にも日本やアメリカのように興味深い装備だとか、部門があるわけでもなくて、よく言えばタイ警察は生活に密着していて憧れの存在というわけではないといったところか。

ここではそんなタイ警察における、大して役に立つわけでもない、ちょっとしたトリビアを紹介したいと思う。

■その1「タイ警察には警察博物館がある」

昔のことに興味のないタイ人ばかりのこの国では、国立の博物館であっても大した内容ではないこともよくある。そんなタイにも一応警察の博物館がある。なんだかんだ言って、タイ警察の歴史を知りたければ、この博物館に来るしかない。

博物館は昔の宮殿を改装したパートと、博物館用に建てられた建屋のパートに分かれている。場所は旧市街に近いので、王宮やワットポー、ムエタイを観に行くついでに寄るといい。

ちなみに、ここの副館長(もしかしたら昇格しているかも)のインヨン警察少佐(昇進しているかも)は日本の仮面ライダーオタクだ。非常に優しい人で、来訪者が日本人とわかると、次の場所に安全に行けるかが気になって仕方がない。しかし、日本語ができないのでどうするかというと、ボクに電話をしてきて、通訳させる。

つまり、タイ警察博物館に来たら、高確率でボクと電話でおしゃべりができてしまうのである。

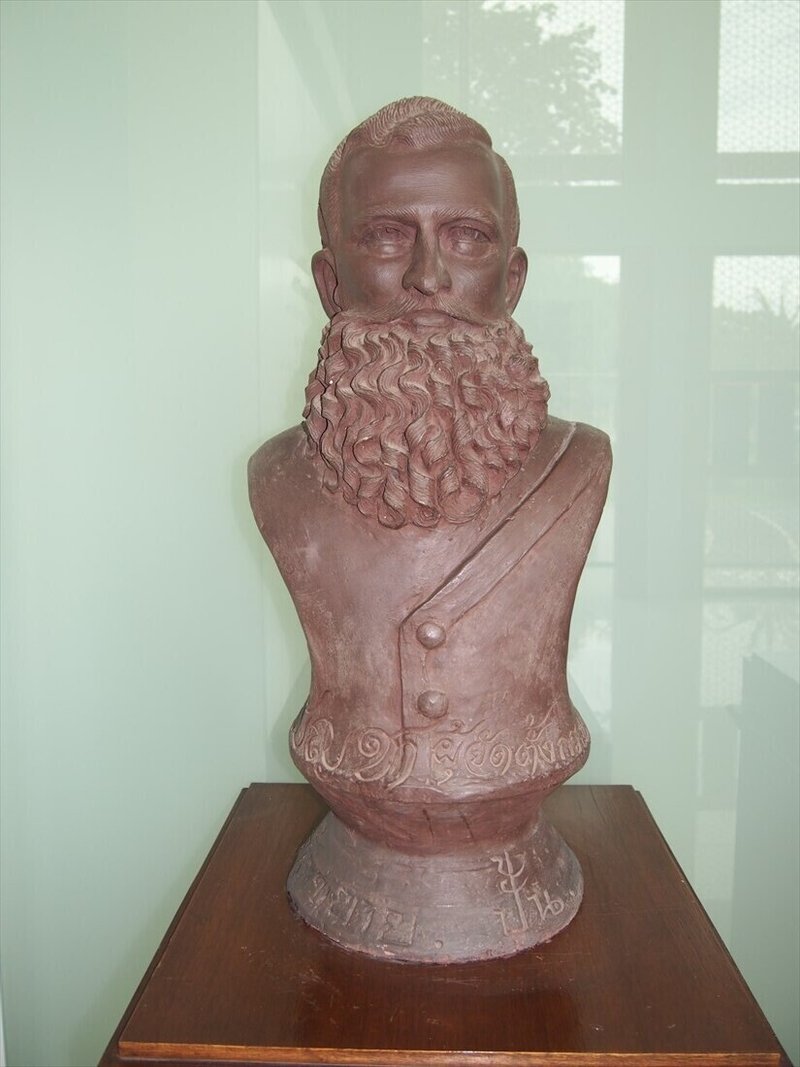

■その2「タイ警察初代長官はイギリス人」

タイ警察はアユタヤ王朝時代に組織化されて始まっている。しかし、現在のタイ王国国家警察庁の組織としては1933年に創設とされる。タイでは1860年から1932年にかけて、旧組織を西欧の警察組織に倣って改革していった。

その際の1862年、イギリス人のサミュエル・ジョセフ・バード・エームズにタイ政府は官位を与え、組織作りが始まったのが最初だ。現状のタイ警察組織ではないが、近代化が始まった中での最初の長官がこの人物ということになっている。その後1915年まで、2代目を除いて5代目までが外国人が警察長官になっている。

■その3「地方のパトカーは栗色」

タイの警察はいろいろな組織に管轄や権限が分割されている。日本でも警視庁と県警があると思うが、タイも主にバンコクを中心に管轄する首都圏警察と、9の管区に分けられた地方警察が最も一般市民に身近な警察組織となる。

首都圏警察もバンコク都内を9つの方面に分割して管轄する。その際に使用されるパトカーなどは基本的には黒と白のいわゆるパンダカラーになる。

一方、地方警察は栗色と白のツートンカラーだ。ただ、部門などによっては違うので、あくまでも交通課などの一般的なパトカーのカラーの話。

■その4「パトカーのナンバープレートはアラビア数字」

タイ警察は一時期は軍隊組織だった時代もあり、また、今も警察は軍の下部組織のような存在だ。法的には独立しているのだが、慣習的に軍隊(主に陸軍)は警察を下に扱っているというか。

そんなタイ警察の車両にも当然ながらナンバープレートがつけられる。これらは一般車両とは異なるプレートで、陸軍などはプレートの数字がタイ文字の数字を使用するのに対し、タイ警察はアラビア数字を使う。

ただ、軍にも警察にもどういう購入ルート、あるいは支払い方法なのかはわからないが、一般車両と同じプレートを使っている車両もある。

■その5「警官が銃を自腹で購入する理由」

タイの警察官が所持する拳銃は人によって種類が違う。一般タイ人に聞いても、警官は銃が好きだから自分がほしいものを買って使う、と言う。これは一部合ってはいるものの、答えとしては間違っている。

確かにタイは銃社会で、警察官なら自由に拳銃が購入できる。しかも、警察官には特別公務員割引があるので、一般人よりもずっと安く拳銃を買える特権もある。だから、警官は自分が持ちたい銃を買う。ここまでは合っている。

しかし、実情はちょっと違う。

タイ警察にも官給拳銃がある。種類は忘れたが、リボルバーの拳銃だ。ただ、これはみなロッカーにしまいっぱなしにしている。というのは、そもそもタイの公務員は国王陛下に仕える身分で、日本のように国民のために働く者ではない。つまり、雇い主は国王であり、官給品は国王の所有物である。

ここまで言えばおわかりかと思うが、要するに、官給品を壊す、失くすというのは、国王から支給されたものを粗末にすることと同じなのだ。だから、官給の拳銃を失くしたりすれば、本人だけでなくその上とさらにその上の上司のクビがスパっと吹っ飛んでいく。公務員をクビになろうものなら、一族の恥でもあるわけだ。

だから、彼らは官給拳銃を失くすわけにはいかない。自分の拳銃であれば失くしてもなんら問題にならないのだ。

いや、自分の拳銃でも失くしたら問題だと思うが。でも、タイではそうならない。

■その6「赤色灯は自由に装備できるわけではない」

タイの法令などは日本とは違っていて、ときどき混乱することがある。たとえば、冒頭では警察マニアがいないと書いたが、下記のようにグッズショップは存在する。

本来、タイでも公務員ではない者が公務員の制服を着てはいけないことになっている。防弾チョッキや軍服などは戦闘の意志があるとみなされ、刑罰も思い。しかし、一方で警察官や軍人、公務員の立場を名乗らなければこういったグッズを身に着けることは許される面もある。要するに、一般人にはわかりにくいが、着ていいものと悪いものがある。

グッズも同様だ。警察のロゴステッカーを車に貼るくらいなら問題ない。しかし、気をつけたいのは赤色灯だ。タイではそこかしこで赤色灯が売られている。工事車両や様々な場面で使うためだ。

しかし、そこら辺で売っているからといって、好き勝手に装備していいわけではない。ボクが参加する救急救命の慈善団体は大半がボランティア隊員によって活動が支えられている。そんなボランティアの中には救急車を自作して使用する人も多い。

実は、この救急車は自作とはいえ、しっかりと登録されたものだ。所属する慈善団体と、活動する所轄警察に届け出て、許可証を発行してもらっている。

だから、勝手に赤色灯をつけて点灯させると、基本的には捕まるので注意したい。せいぜい罰金レベルだとは思うが。また、赤色灯としているが、赤は警察や消防のみで、一般人が許可を得てつける場合は赤以外を装着しなければならない。

一般的な在住日本人で車に赤色灯を載せようなんて思う人の方が少ないと思うが。まあ、今回はどうでもいいタイ警察のトリビアなので、ちょうどいいネタではあるか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?