M1ライフルの照門に関する考察:米軍主力小銃の流れとその立ち位置~改訂版~

Ⅰ. 緒言

WW2と朝鮮戦争における米軍の主力小銃であったM1(ガーランド)ライフルは、弾倉内の弾を撃ち切った際に聞こえるPING!と表される音で有名であることはご存知だろう。そしてM1ライフルの特徴はそのPING音だけではない。GUN誌等の実射レポートにおいてはその照準具(照星&照門)の利便性を褒める記事が幾つもあり、私自身もかなり気に入っている。GUN誌2009年8月号のTurk Takano氏の記事から照準具についての文を以下に引用する。

「競技射撃が盛んというお国柄からきたものであろうが、備えたサイト・システムがダントツに良くなったことだ」

「M1の良さは先にも述べたがサイト調整にある。こればかりは今ある最新のアサルト・ライフルでも敵わない」

しかしM1ライフルの照準具の開発背景について解説された日本語の記事や言説を聞いたことがない。競技射撃との関連性を指摘する声もあるがいまいち不明瞭である。

そこで本noteではまずM1ライフルの照門に注目し、他米国主力小銃との比較、見つけ出した資料を紐解いてどの様な経緯があったのかを探っていく。その為ロックの変遷には触れないつもりなので注意して頂きたい。

Ⅱ. M1ライフルの照門

まずは図1にてM1ライフルの照門を示す。

レシーバー後部にピープサイトが配置されており、サイトの左側にエレベーションノブ、右側にウィンテージノブという形式である。各ノブは回すとクリック感があり、1クリック毎に約1MOA(100ヤード先で1インチ分高くなる角度)サイトが移動し、弾着位置を調整できる。

ではこれに対して過去の米軍主力小銃はどうだったのだろう。

Ⅲ. 米軍主力小銃の流れ

図2に米陸軍の主力小銃の照門のざっくりとした変遷を示す。

モデルチェンジや士官学校向け等の抜けはあるが、おおよそオープンサイトからピープサイトに移り変わっていることがまず推察できる。特に米西戦争後、20世紀になってからピープサイトが主力小銃にオープンサイトと併用されながら採用され始めたことは注目に値する。しかしピープサイト自体ははるか昔より存在しており、17世紀初頭にてロンドン塔のクロスボウに起倒式ピープサイトが採用されていた。20世紀になってからわざわざピープサイトを採用した理由を述べた資料を探し出せていない為、現在不明である。

話をM1ライフルに戻すと、M1ライフルはM1917エンフィールドの後に採用されたライフルであり、順当にいけば20世紀初頭から始まったピープサイトへの移行の流れを組み、レシーバー後部にピープサイトという物になったとも思える。

ここで開発関係者のハッチャー氏が当時の経緯を書いた「Book of the Garand」という本に要求仕様があるので見てみよう。

Ⅳ. 半自動小銃開発時の要求仕様

ハッチャー氏によれば、1921年時点での兵器局からの要求仕様は以下の通りである。

The following features are considered desirable:

(中略)

(q) Sights should be over the center of the bore and so firmly fixed as to avoid any possibility of variation in position due to constant firing or rough handling.

(r) The rear sight should be not less than 2½ inches and not more than 6 inches from the eye when using the weapon in the prone position. It should be graduated up to 1,000 yards and have a windage adjustment, equivalent to that on the sight of the U. S. Rifle, caliber .30, M1903. In case a sight embodying the above points is not devised by the designer, the rifle should be so constructed as to permit the installation of such a sight.

上記を機械翻訳すると以下になる。

必須ではないが満たすことが望ましい要件:

(q) 照準器は銃口の中央にあり、かつ射撃又は乱暴に取り扱うことによる位置の変動の可能性を避けるため、しっかりと固定されていなければならない。

(r) 後部照準器は銃を伏せた姿勢で使用する場合、目から2.5インチ以上、6インチ以内の位置にあること。後部照準器は1,000ヤードまで目盛りがありかつM1903の米軍小銃の照準器と同等のウィンデージ調整機能を有すること。上記の点を具現化した照準器が設計者によって考案されない場合、小銃はそのような照準器を取り付けることができるような構造でなければならない。

この要件を見る限りピープサイトと明言されていないが、6インチ以内という条件に対してM1903のレシーバーが約8.6インチであるので、レシーバー後部配置のピープサイトを想定していると考えられる。実際にガーランド氏の初期の試作品にもM1917エンフィールドの照門その物がレシーバー後部に載せられており、ガーランド氏と競い合ったトンプソン・ベルティエ・ピダーセンらの銃にもピープサイトが付けられていた。

ここで米軍(兵器翼)がピープサイトを要求したから、M1ライフルはピープサイトとなったと言えるかもしれないが、まだ解明すべき点は残っている。ガーランド氏はT1919からT1924までM1917エンフィールドのラダーサイト式照門を試作品に搭載していたが、T3E2から独自の照準器を考案した。この間に何かアイディアを思いつかせる出来事があったのではないだろうか。

ハッチャー氏の「BOOK OF THE GARAND」に以下の文が書かれている。

After test of the Garand and Thompson by the Aberdeen Proving Ground and the Infantry Board, the latter recommends the following modifications:

a. Stock

b. Use of Lyman No.48 rear sight

つまり次期小銃選定側である歩兵委員会からガーランド氏に対してライマンのNo.48サイトを使う事を推奨されているのである。この時の試作銃に当該サイトを載せた物の写真も存在する(※1)。

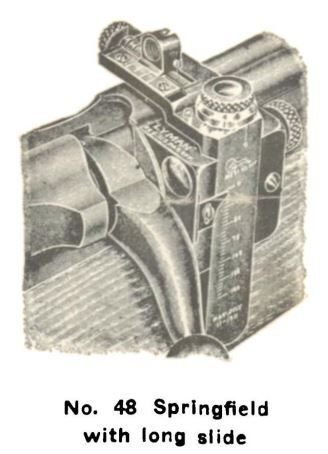

ではこのライマンNo.48とは何であろうか?

Ⅴ. ライマンNO.48

ライマンとは現在のLyman Products co.の事であり、一般的にはLyman Sightと呼ばれるタングサイトで有名である。ライマンの販売シリーズにはこのタングサイトの他にレシーバーサイトがある。このレシーバーサイトシリーズにNo.48サイトが位置する。No.48サイトは穴径の小さいピープサイトであり、主に標的射撃の様な精密性を求められる場面で使用する。

図3に写真を示す。

ではこのサイトを何故に歩兵委員会が推奨したのだろうか。

実は1922年の国際射撃大会に出場したアメリカチームがM1903にNo.48サイトを取り付け、見事300m競技にて勝利をもぎ取ったのである(※3)。

詳細は参考元の記事を見て欲しいが、重いバレルにフック付のバットプレート、コルクボールのパームレスト、据銃補助可能なスリング、照星は円形開口部プレートを備えた競技特化のM1903が使われた(日本におけるエアライフル競技でも似た構成である)。

1920年代の競技射撃においてこのNo.48サイトは使われ続けた。

この実績から歩兵委員会がこのサイトを推奨したのであればマークスマンシップを是とする米軍らしい話であるが、実際のところどうなのであろう。

Ⅵ. No.48サイトと歩兵委員会

Ⅴ章ではNo.48サイトの活躍の一部を書いたが、なぜ軍(歩兵委員会)がガーランド氏に対してNo.48サイトを推奨したのだろうか。興味深い記事と実験報告書を発見したのでそれを見てみよう。

INFANTRY JOURNAL の1917年1月号のP.397(※4)に「New Sights for the Service Rifle」という記事がある。内容としてはM1903ライフルの照準具の批判と、さまざまなサイトを比較している実験の紹介だ。まずM1903ライフルのサイトは冒頭で以下のように記されている。

It has come to pass that a certain portion of a peeved proletariat interested in rifle shooting—of which I am one—finds serious fault with the sights of the service rifle of the United States.

Thus far the fault-finding has been confined to the lay herd, the gentlemen of the service remaining silent in all the languages painfully acquired at the West Point school, but this is not necessarily to be construed that the service rifle equipment finds entire favor in the eyes of the Army.

機械翻訳は以下の通り。

「ライフル射撃に興味を持つプロレタリアートの一部(私もその1人である)が、米国のサービスライフルの照準器に重大な欠陥を見出している。これまでのところ、非難を浴びせるのは素人の群れに限られており、陸軍の紳士たちはウェストポイント陸軍士官学校で苦労して習得したあらゆる言語を駆使して沈黙を守っているが、このことは必ずしも、陸軍の目から見て小銃が好意的に受け止められていると解釈されるわけではない」

重大な欠陥というのはバトルサイトの設定距離(547ヤードという長大設定)と、ピープとノッチが複数個存在するという等の点である。欠陥の詳細については現在も調査中なのでここでは控えるとし、M1903のもの以外に紹介されている照準器を羅列する。

・ロスライフル(カナダ)

・ナッシュサイト(海軍)

・ライマンNo.48

・P14エンフィールド(イギリス)

つまり1917年時点でライマンNo.48の名前が挙がっており、将来の主力小銃開発に参考とすべき象徴の内の1つとして紹介されている。また、全てピープサイトである点も興味深い。オープンサイトに対してはその弊害が有名であると言及し、時代遅れとしている。ここで1923年にオープンサイトであるGew98とライマンを始めとした様々なピープサイトを比較した報告書を見てみよう。

1923年に実施された実験は、M1903ライフルにレシーバーサイトを搭載し一般的な使用に対する適合性を判定し、望ましいと考えられる照準器の設計を提案することとされている。ただ1920年代のM1903ライフルは変わらずモデル1905サイトを搭載している事からも分かる通り、この報告書には歩兵委員会の委員長であるゴードン准将が将来は違う可能性がある旨を述べつつもモデル1905サイトの実績を評価し、提案を拒否している。

以下は本実験にて使用された照準器となる。

・Lyman No.48

・Modified Lyman No.48

・Hatcher(James L. Hatcher)

・Nash

・Enfield Lock

・McDougal

・Harkon

・Marine Corps

・Barrett

比較対象

・M1903ライフル

・M1917ライフル

・Gew98ライフル

結果としてライマンサイトは優れたターゲットサイトシステムと評価をされつつも、砂塵による故障が多いため軍用としては不適とされた。評価が一番高かったものはハッチャーサイトである。Book of Garandの著者であるJulian S. Hatcher氏の兄であり、スプリングフィールド造兵廠実験部部長、ガーランド氏の直属の上司であるJames L. Hatcher氏が手掛けた照準器であった。このハッチャーサイトもレシーバー後部に配置されるピープサイトであり、マイクロメータで仰角・方向角を調整するものである。

ただ史実としてはハッチャーサイトへの設計変更は提案段階で拒否され、M1903ライフルはピープサイトに変更されることなく、1920年代を過ごしてきた。一方で次期半自動小銃開発では暗にピープサイトが想定されており、実際にガーランド氏は歩兵委員会からライマンNo.48を使用するよう指定された。ハッチャーサイトでなかったのは恐らく入手性だろう。

では、ライマンNo.48はM1ライフルの照準器の親なのであろうか。それを見るべく操作性について比較をしていこう。

Ⅶ. No.48サイトとM1ライフルとの比較

表1にてM1903とM1917エンフィールド、No.48サイト、M1ライフルの照門の操作性比較を行った。

各サイトで構造はばらばらであるが、操作性という点においてはM1ライフルに近いのはLyman No.48サイトである。

またM1903とM1917のラダーサイトは代表的な弾道を元に予め距離刻印が彫られているが、M1ライフルはエレベーションノブのカバーに刻印されており、ゼロイン後にその時の距離に合わせて距離刻印を調整できる。その後は所望の距離の刻印にカチカチとノブを回せば完了である。

つまりM1ライフルの照門はそれまでの主力小銃の発展ではなく、標的射撃に使われるNo.48サイトに近い種類なのではないかと考えられる。ガーランド氏がライマンを参考にしたかは定かではないが、その確率は高そうだ。

Ⅷ. M1ライフルの立ち位置

ここまででM1ライフルの照門は標的射撃に使われるサイトの流れを汲んでいる可能性を提示できたと思う。ガーランド氏自身も標的射撃を嗜み、1920年代半ばにはM1922のロックタイムを短くしたM1922M1も手掛けた。

WW1以降、火力の中心の座から降ろされたライフルにとって残された役割は敵を狙い撃つこと。米軍が半自動小銃を開発する目的の1つとしても、ボルトアクションにおける装填の度に一々照準をし直す必要性を失くし、照準をより行いやすくする事が挙げられていた。

M1ライフルはWW1後、WW2前に開発されたライフルであり、照準をより良くする為に標的射撃に寄った考え方をしているのではないだろうか。だからこそ、現代において射撃場で好まれるライフルなのかもしれない。

Ⅸ. 余談~M1ライフルの欠点とM16~

好まれるライフルと言ったが、照門に関して個人的に欠点と考える点がある。それはゼロイン毎に頬付けの具合が変わる点だ。

弾着点は色々な要素で決まる。例えば気温だ。夏にゼロインした銃を冬に撃つと、弾着点が下に移動するであろう。気温が低くなると大気の密度が上がって空気抵抗が増し、弾速が落ちやすい。その為、弾着点が下に移動する。そうなると夏と冬では射距離が同じでもゼロイン時のサイトの高さが異なり、頬付けの具合が違ってくる。それにそもそもゼロイン時ぐらいはべったりと頬付けしたいのに、サイトの高さを弾着点に応じて上げるので思ったよりべったりと頬付けできない。照準の再現性を高めたいのに、頬付けの具合が変わるのは個人的に好ましくない。

その点、M16は頬付けの具合が一定である。M16のゼロイン時、弾着点の上下を変えるのは照星の高さ変更である。照星にネジが切られてあり、照星を一定間隔で回転させる事でゼロインできるのだ。この時に重要なのは照門の高さ、頭の高さを変えずに済む事である。正確には銃の角度が変わるので一定ではないが、頭はストックに追従が可能だ。これで頬付けの具合が一定となる理屈だ。

ただまぁ、今の時代においてそもそもアイアンサイトよりも光学機器の方が良さそうではあるが……。最近では米海兵隊も新兵訓練においてアイアンサイトではなく初っ端から光学機器を使用しているらしい。

Ⅹ. 参考元

※1 Robert W.D. Ball, [SPRINGFIELD ARMORY SHOULDER WEAPON 1795-1968], P228, Antique Trader Books, 1997

スプリングフィールドアーモリーの肩の武器、1795年から1968年:ボール、ロバートWD:無料ダウンロード、借用、ストリーミング:インターネットアーカイブ (archive.org)

※2 Lyman gun sight corporation, "Lyman Micrometer Windgauge Receiver Sight No.48",

※3 The American Rifleman, 1920年代の米国国際銃撃事件 |NRAシューティングスポーツジャーナル (ssusa.org),2022/12/27

※4 The Department of Experiment in The Infantry School, ""Report of Test of Receiver Sights for M/03 Rifle", United States Army Infantry School, 1923

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?