二条新地と折田彦一

↑2012年12月6日、22:52 ファイヤーストームのついでに焼き芋

この記事は、Kumano dorm. Advent Calendar 2023の30日目の記事です。

琵琶湖疏水の南側、二条通から冷泉通まで、江戸から幕末まで二条新地という花街として有名だった。明治期に三高の開設によって疎開させられている。

折田彦一と二条新地

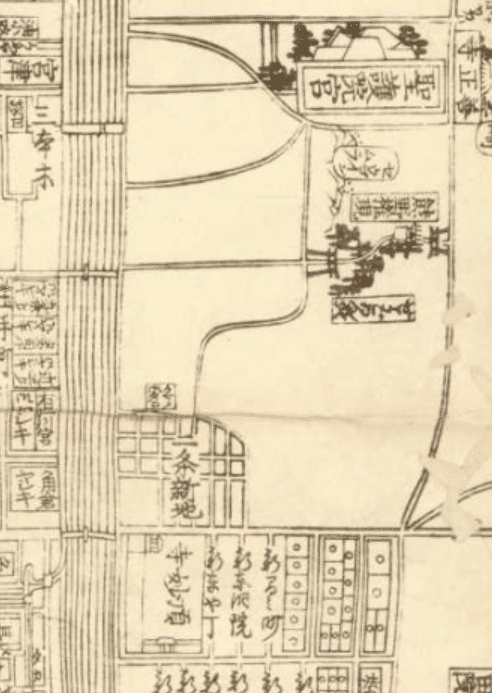

日文研のサイトにある、1862年の古地図である改正増補京繪圖大成には頂妙寺と熊野権現(今の熊野神社)の間に「二条新地」の文字が見える。

京大百周年記念誌編纂で有名な西山伸さん編纂の京都大学大学文書館研究紀要 第 1号 2002年p.62に、京都帝国大学創立五十周年 懐古談話会記録(昭和二十二年六月十八 日 京都帝大大ホール)には械工学第三講座の金子登教授がこう述懐している。

それから京都は元来御承知のように観光地帯で遊びに来る人が沢山ある。従って京都には遊廊の数が比較的多かった。今ではありませんが、この先の二条の川端から夷川の橋の川端まで東側に二条新地というのがあって、そこに遊廓があった。学校の附近に遊廓があるということはどうも都合が悪い、不都合であるというので、三高が京都へ移って来た時分に、時の校長は折田彦市先生でありましたが、その人の主張で、二条新地を除けてしまわなければ三高は京都へ移らぬという条件附きで疎開させて、確か□□辺の方 へ疎開させたということであります。

折田先生・・・!銅像に落書きれるだけの人かと思っていたが、京大の創設に尽力されたというのは本当らしい。

通っていた人たち

昭和京都名所図会 2 (洛東 下) (著:竹村俊則 出版者:駸々堂出版 出版年:1981.10)曰く、この花街は滝沢馬琴の記録にも残っており、本居宣長も書生時代にここで遊んだ。文政頃は「銅駝余霞楼(どうだよかろう)」という名前の料理屋もあった。幕末になると新選組局長近藤勇はこのへんの大垣屋に通ったとブログ(花街ぞめき)にある。勤王の志士高山彦九郎も通っており、

川竹のみの習わしと聞くからにわれも定めぬ枕ならまし

(ところ定めず日夜東西奔走する我が身は、あたかも遊女の身の上と同じだと述懐)

なんて和歌を日記に残している。三条で土下座しているだけの人かと思っていた。ここで目明し又吉という侠客は、周囲に嫌われており、土佐藩の人切以蔵によって捕えれられ三条河原にさらされた。

宮内庁書陵部所蔵資料目録・画像公開システムにある京都府名勝撮影帖 (其1) には1877(明治 10 ) 年3月ごろの二条新地女紅場(主に遊郭で働いていた女性に向けた教育施設)の写真が残されている(38/75)。ここには載せないが、当時の建物の写真が今も公に見れる。

まとめ

二条新地をはじめ、遊郭の歴史は多くの方が記録に残されており、遊廓・遊所研究データベース や先ほどご紹介したブログ:花街ぞめきや、竹村俊則などの書籍に記載されている。

踏水会水練学校の南側(二条新地の北端)には女紅場兼組合事務所がありましたが、明冶20年現在の京都大学教育学部の前身である第三高等学校(洋学校)が大阪から移転する事になり、吉田に本建築のできるまで、この女紅場を接収、二条新地は敢え無く府令により消滅しました。

三高の校舎ができるまでの仮校舎だった時代もあった。また、貴重な町屋として保存されている物件もあるので、一度覗かれると面白いかも。

2018年4月2日 編集部:平綿 裕一

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?