新規を得た【トリックスター】はどう考えるべきか(執筆中)

【トリックスター】というデッキを「CODE OF THE DUELIST」発売の2017年4月から《ダンディライオン》が禁止になる2019年1月までの間使っていたわけですが、振り返ってみると【WW】のギミックを入れたり、罠を多めにした【メタビート】の形をとったり、《スケープ・ゴート》《スケープ・ゴースト》を採用した汎用リンクデッキのような形をとったりと、ともかく【トリックスター】のギミック自体のパワーが高くないが故に何かしら別のアプローチを以てそれをデッキとして成り立たせていたように思います。

《ダンディライオン》が使えた頃はパワーの底上げの為に《SRベイゴマックス》&《SRタケトンボーグ》を採用していましたが《タケトンボーグ》を引きまくったのをよく覚えています。それくらいパワーが高いカードを入れるリターンがあったからですが、逆に言えばそのパワーがなければデッキとしては不十分だったことでしょう。

「デュエリストパック―輝光のデュエリスト編」(以下、DP)で久しぶりの新規カードを獲得し、11期中盤で登場した融合ギミックもきちんと活かした正統派強化がされることになりました。

今回は「現代遊戯王において」というのを前提として新規を獲得した【トリックスター】をどういうコンセプトで構築していくべきかを考察していきます。

既存トリックスターのおさらい

主要なカードについてのおさらいです。

あまり使われないカードについては割愛します。

使われるようになれば追記していきます。

《トリックスター・キャンディナ》

デッキ内の全ての「トリックスター」カードに触れるエース。またキーカードである《リンカーネイション》に触れる数少ないカードのうちの1枚。

何気にターン1制限や同名サーチがないため《トロイメア・ゴブリン》生存期は同名サーチからの追加召喚が行われたものです。

モンスターに触る場合は基本的に《ライトステージ》を経由しバーン量の増加とセットカードへの牽制を図ります。

状況に応じて他の魔法カードをサーチすることもありますが、新規によってその役割からはほぼ降ろされ、《リンカーネイション》か出力できるモンスターかを選ぶこととなり運用がより分かりやすくなりました。

魔法罠発動に反応するバーンも微弱ながら《ライトステージ》と合わせて1回につき400あり、置いておくだけでもそこそこのダメージを稼いでくれます。

バーン効果は永続効果で、そのタイミングは発動された魔法罠が処理されるタイミングで1つずつ入ります。具体例で言うと、

同一チェーンで3枚の魔法罠が発動された場合、チェーン3の罠の効果処理→バーン→チェーン2の罠の効果処理→バーン→チェーン1の魔法の効果処理→バーン

のような具合です。

《トリックスター・マンジュシカ》

かつてはレベル3であることを活かし《ケルビーニ》を作って《ダンディライオン》を落とすギミックとしても使われていました。懐かしいですね。

ドロー、サーチ、墓地回収他いずれの方法でも手札に加わればバーンを飛ばせるため《キャンディナ》よりも緩い条件でダメージを蓄積させられます。

バーンのタイミングについては《キャンディナ》と同様。

“特殊召喚後に対象を戻す”という処理により複数枚の《マンジュシカ》を抱えていれば同一対象を取り盤面を増やすことができます。

そのため引けば引くほど盤面火力に貢献する必須級カード。だったのですが、《キャンディナ》1枚から盤面を作る現代の【トリックスター】においてはやや優先度が下がっているように思います。

素引きしていると《キャンディナ》に対する無効系誘発を躱す【炎王】における《炎王神獣 キリン》のような運用も可能となりますが、《キャンディナ》がリンク値を稼ぐために特殊召喚持ち「トリックスター」をサーチすることを前提とするならば、そもそものサーチ先である《キャロベイン》や《アクアエンジェル》、《フーディ》などを引いていることも同じく無効系誘発に対しての貫通になるので、それらのカードプールの増加が《マンジュシカ》自体の優先度を下げていることは事実です。

融合ギミックを絡めた動きの最後に《フュージョン》の墓地効果で拾っておいて嬉しいカードとしては優先度が一番高く、次の相手のターンで特殊召喚しバーンを稼ぎつつ《キャンディナ》を回収して次のリソースを確保することができます。

そのため融合素材として混ぜやすいモンスターと言えます。

《トリックスター・リリーベル》

直接攻撃が疑似バーンのようなカード。

直接攻撃後に③効果で《マンジュシカ》回収→《リリーベル》対象にそのまま吐き出し→再度《リリーベル》特殊召喚の流れは大きくライフを削る基本ムーブです。

特殊召喚条件がサーチか回収時になるため、素引きすると単純に手札マイナスになるかと思いきやそれも過去の話。

現代【トリックスター】は展開に融合召喚を絡めるため、どの「トリックスター」モンスターを引いていたとしてもそれを融合素材にすることで結果的に盤面のリンク値を温存することに繋がります。

今回のDPで融合ギミックを自然と採用することになり自身のマイナス部分がほぼ無くなりました。

《トリックスター・キャロベイン》

緩い特殊召喚条件と制約の無さから【召喚獣トリックスター】や【デストロイ召喚獣】などリンク値をとりあえず伸ばせる要員として様々なデッキに採用されていたカード。

《ヴェルテ・アナコンダ》という最強のガバガバリンクモンスターがいなくなってからは少し影を潜めていましたが、【トリックスター】デッキを考える上ではやはり欠かせないカードの1枚です。

リンク値稼ぎの自己特殊召喚持ちのモンスターという役割だけであれば新規の登場もありフル投入はしなくても良く、寧ろ新規組の自己特殊召喚持ちによる副産物が大きいがために自己特殊召喚持ちの中でも優先度は現在では3番手になりました。

逆に言えばそれらと合わせ引きした際は特殊召喚を温存できるので②効果のコンバットトリックを以前よりも活用しやすくなったイメージです。

《トリックスター・ホーリーエンジェル》

ターン1制限のないバーンを活かした先攻ワンキルプランも取ることができるカードです。

ただし実際のところこのカードに無効系誘発を一発もらうだけでプランが破綻するのでバーンカードとしてどこまで信頼できるかは評価が分かれそうな1枚です。

②の破壊耐性付与は自身に適用されないもののあって困らない効果で他の打点補助や攻撃制限などを合わせることで盤面の強度を更に上げることができます。

③のパンプは一度の打点上昇は微弱ながら自ターンで狙えば1000ポイントくらいは軽く出せるので、ライフを詰めにいく際はこのカードを起点に動けると良いです。

《トリックスター・ベラマドンナ》

リンクマーカーが上に向いていることだけがマイナス評価な高リンク体。

基本的な役割としてはバトルフェイズでライフを削りきれなかった際にメイン2に出す引導火力が主で、普通に動けていれば8〜10種類くらいは墓地に「トリックスター」モンスターが存在しているためライフの詰めには2000ポイントくらいの余力があると思っていても良いでしょう。

《トリックスター・フォクシーウィッチ》

こちらも火力補助がメインのカード。破壊時の効果も合わせて2回分のバーンが飛ばせます。

とは言え大きなダメージが期待できるタイミングとはつまり相手の展開が成功している場合やセットカードが多い場合になるので、実際のところこのカードそのものが引導火力になることは多くはありません。

補助と言っている通り先述の《ベラマドンナ》への繋ぎや貴重なリンク3であることから《アクセスコード・トーカー》の打点上昇がメインとなります。

被破壊時の後続特殊召喚もそこそこ有用で《ブルームエンジェル》の破壊効果で割ることで能動的に別の「トリックスター」モンスターに変換できます。

バトルフェイズ中に使うことで攻撃回数を増やせると強力です。

火力が期待できるもののやや出しにくい《ディーヴァリディス》を出せるのも嬉しいポイントです。

《トリックスター・ディーヴァリディス》

他のリンク2「トリックスター」モンスターと違い素材縛りがキツめでそのままでは出しにくいカード。

その分効果は強力でバーンダメージから逃れる術が《キャンディナ》や《マンジュシカ》よりも難しく相手視点だと一番動きを縛られるカードになりやすいため、最後の詰めのタイミングで出したいカードです。

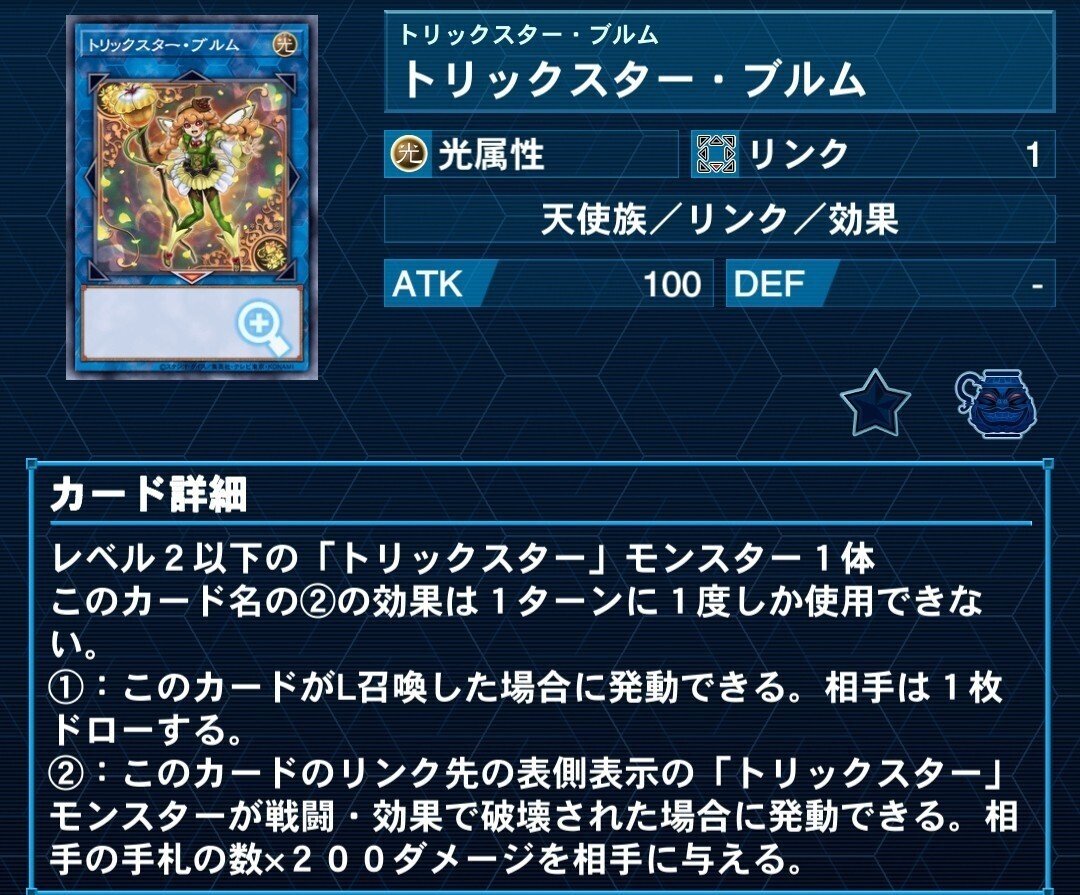

《トリックスター・ブルム》

貴重なリンク1枠。

かつては《ヒヨス》を1枚で2枚分のリンク値を稼げるようにするくらいの認識で別段必須カードではありませんでしたが、今回のDPの新規《フーディ》を墓地に送れるため必須カードに格上げされました。

①のドロー効果は普通に使うとただのディスアドバンテージですが、《マンジュシカ》でのバーンを増やして詰めたり《ドロール&ロックバード》のトリガーになったりと他のカードを絡めて効果を発揮します。特に後者の使い方は《ディフュージョン》によって相手ターンで《ブルム》がL召喚できるようになったためやや使い勝手が向上しました。

《トリックスター・ライトステージ》

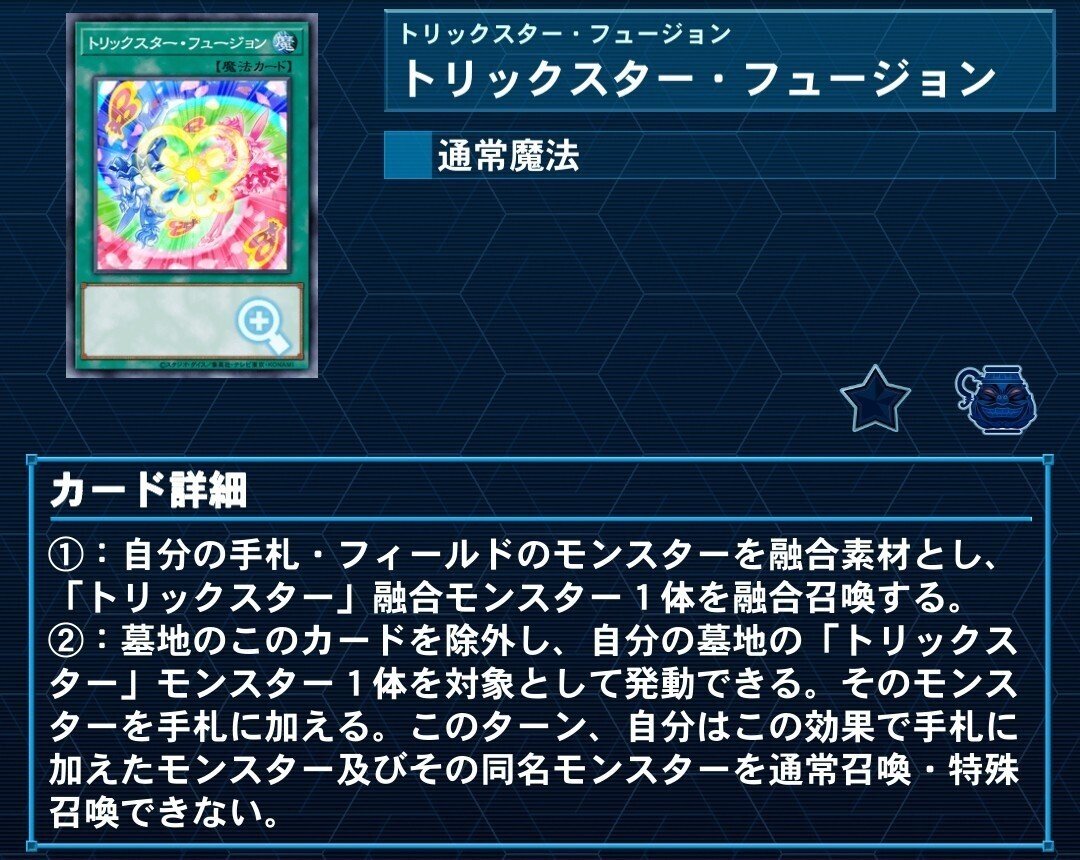

《トリックスター・フュージョン》

《トリックスター・フェス》

《トリックスター・リンカーネイション》

《青い涙の天使》

新規トリックスター関連考察

《トリックスター・アクアエンジェル》

自己特殊召喚持ち新規その1。

【マリンセス】における強い1枚初動として知られていますがここでは割愛。

【トリックスター】においても同じく1枚初動であり1枚で後述の《ノーブルエンジェル》になれるカード。

③のピーピング効果によって妨害の撃ちどころを明確にできたり手札誘発を看破できるのが非常に優秀。

【トリックスター】は新規を得たとは言えギミックのパワー自体が大きく上がったわけではないので、如何に妨害をベストなところに合わせられるかどうかが全体的な勝率に直結することから、このピーピングが思っている以上に重要だと考えています。

こうした少ない妨害を効率よく使っていく必要があるのは【御巫】に通ずるところがありますね。

②の戦闘耐性付与は《ホーリーエンジェル》との併せを想定している他、後述の《ディフュージョン》による攻撃制限とも噛み合いますが、実際のところこのカードが盤面に残ることは少ないのでほぼおまけです。

《トリックスター・フーディ》

自己特殊召喚持ち新規その2。

新規のリンク1《コルチカ》が同時に登場したことで特殊召喚の条件自体はゆるくほぼ“「トリックスター」モンスターが存在する場合”と捉えても相違ありません。

②効果によって展開しながら融合ギミックに自然に触れるようになったのも嬉しいところ。寧ろこれまでの【トリックスター】は融合ギミックを新たに出したは良いもののそれに触れる手段が《キャンディナ》任せすぎて融合ギミックを混ぜる理由に乏しかったため、これでようやく形になったと言えます。

レベルが2と低いのも嬉しく、《ブルム》や《ディーヴァリディス》になれる数少ないカードでもあります。

《キャンディナ》初動からのサーチ先として選ばれますが、1枚では特に何も生まないカードであることは間違いないので特殊召喚がしやすいからといって脳死で3枚採用するかは要検討です。逆に言えばどの「トリックスター」モンスターともくっつくので《キャンディナ》に対する誘発貫通札としてや、合わせ持ち初動のような見方をするなら採用しやすいです。

《トリックスター・ノーブルエンジェル》

L召喚時に《青い涙の乙女》をサーチすることで自身の③効果と合わせて一応の2妨害を構えることができます。

現状「トリックスター」ギミックから出せるモンスターとしての妨害がこれしかないため最終地点では必ず出したいカードで、これに至るまでにどのように相手の誘発をクリアしていくかが肝心です。

②蘇生効果は基本の動きの中で《ドラマチス》を経由するためほぼ無条件で使うことができ、さながら【トリックスター】における《賜炎の咎姫》のようなカード。リソース管理の面も考えると2枚は採用しておきたいカードです。

①効果のサーチ対応の《青い涙の天使》は妨害ではないものの《無限泡影》のような感覚で盤面に触ったり、そのまま自身の③効果を誘発させることも可能なので、後攻でも《ノーブルエンジェル》は重要な役割を持ちます。

③の破壊効果は自身がサーチする《青い涙の乙女》がトリガーになりますが先ほど"一応の2妨害"と言ったように破壊タイミングをあまりずらすことができず、モンスターに触る場合はアドバンテージ的には悪くないものの両方の破壊をベストタイミングで使えるかどうかは実践を考慮するとやや微妙なライン。

そのためできれば《キャンディナ》か《マンジュシカ》を添えて破壊タイミングをより選べるようにしておきたいところです。

《トリックスター・コルチカ》

既存のリンク1の《ブルム》よりも広い範囲のモンスターを変換できるリンク1。このカードの登場により《フーディ》の特殊召喚ハードルがほぼ無くなり《キャンディナ》が1枚初動となりました。《アクアエンジェル》を1枚初動とする場合も経由します。

範囲が広い分《ブルム》とは異なり1ターン中の特殊召喚回数に制限があります。制限がないと《ホーリーエンジェル》の下での特殊召喚回数を稼ぎやすすぎるので妥当な判断です。

固有効果は戦闘破壊をトリガーとするバーン。

チクチクダメージを重ねてきたこれまでの【トリックスター】とは違い、一度で大きなバーンダメージが見込めるため引導火力になりやすいです。

破壊トリガーは自身の「トリックスター」モンスターでも相手モンスターでもどちらでも良く、適当に自爆特攻するだけでも2000ダメージくらいは飛ばすことができます。

後述する《ドラマチス》との相性も抜群で、《ドラマチス》の効果で弱体化させた相手モンスターを戦闘破壊するとその元の攻撃力が大きければ大きいほど火力が増します。そのため「壊獣」などの押し付けモンスターとの相性も良いです。

このカード自体が墓地にあれば破壊されたモンスターが墓地にいこうと除外されようと発動可能なのも地味に嬉しいポイント。

バーン値が大きいからかこちらの効果にもターン1制限があるため1枚の採用が基本になりますが、2枚目があると返しターンの動きやすさを担保できるため純構築ではそれも検討できます。

《トリックスターバンド・ドラマチス》

既存の融合《ギタースイート》よりも緩い素材条件を持つ新規「トリックスター」融合モンスターで、《トリックスター・フュージョン》の②回収効果を含めて、出すだけで融合召喚に使用したアドバンテージを即時回復できるカード。

《ノーブルエンジェル》が最終的に蘇生を使えるのでそこまで行ければアドバンテージ面はプラスになります。

《キャンディナ》とほぼ同等の広いサーチ範囲を持ち、《キャンディナ》に妨害をもらった際にも《リンカーネイション》に触れる貴重なカードでもあります。そのため《フーディ》の枚数を増してくと基本プランを遂行しやすくなります。

サーチしたい「トリックスター」カードがすでに存在する場合は《フュージョン》での回収や《マンジュシカ》でのバウンスなどで調整可能なのでそこで困ることはなさそうです。

《ノーブルエンジェル》や《ホーリーエンジェル》のリンク先に出すことで3000打点ラインは簡単に作ることができ、自身の③の弱体化効果と合わせるとほぼすべてのモンスターを打点で処理できます。

《ノーブルエンジェル》の蘇生効果が融合モンスターが墓地にいても発動可能なため2枚目はあまり必要なさそうですが、墓地から《ドラマチス》が除外されることをケアしたり、貫通札でもある《フュージョン》を素引きすることで《フーディ》のうまみがやや失われることを嫌って《フュージョン》を2枚採用することも考えられるため同様にこちらの2枚目も一応検討されます。

《青い涙の乙女》

発動条件はLモンスターが存在する場合と緩く、仮に展開が止まってしまった場合でも素引きが腐らない優秀な妨害です。

《ノーブルエンジェル》の項でも述べましたが、破壊タイミングが連動する都合、きちんと要所で使えるように《アクアエンジェル》でピーピングしておくことが大事です。

バーンも破壊モンスターの攻撃力の半分とそこそこのダメージが出ますが当たり前ながら《ライトステージ》の追加バーンには非対応です。

《ノーブルエンジェル》からのサーチが基本であり見えている妨害なので、狙って大型処理をしにいくのは難しいかもしれませんが、《キャンディナ》や《マンジュシカ》を添えておくことで相手の動きの中でバーンを入れて、《青い涙の乙女》のバーンを引導火力にすることをちらつかせることができます。

ただし対象を取れないモンスターには無力なので注意。

②の通常魔法再セットはほぼおまけで、セットしたターンに発動できないことや①②がいずれかしかターン中使えないことも含めて非常にテンポが遅いです。汎用魔法も再利用できる珍しい効果なのですが、それ故に活用できるタイミングが厳しめになっています。

《トリックスター・ディフュージョン》

《フーディ》からサーチできる新規罠。

融合召喚かL召喚の権利が得られ、融合召喚の場合はボードアドバンテージを失わず、融合召喚したのが《ドラマチス》であればそのままサーチでさらにアドバンテージを稼げます。素材除外によって《ドラマチス》のサーチ範囲が広がっているのも好相性です。

問題はこのカードを使って出したモンスターから妨害が発生しないという点です。

《ブルム》を相手ターンでL召喚できるので相手のサーチを待たずして《リンカーネイション》《ドロール》のコンボを動かすことができる点は評価できますが本当にそれくらいです。

その他の使い道で言えば《フォクシーウィッチ》や《ディーヴァリディス》などの召喚時バーンによってライフを詰めたりするくらいしかありません。一応バーンが発生するという意味では《ノーブルエンジェル》の破壊トリガーを作れていると言えます。

どちらかと言うと②効果による攻撃制限のほうが実戦では使えそうでバーン源となる《キャンディナ》や《マンジュシカ》が戦闘から守られます。

また《ホーリーエンジェル》のリンク先を対象にすれば実質的なロックになります。

とは言え効果耐性が「トリックスター」モンスターにあるわけではなく、戦闘以外の除去は普通に受けてしまうので全く安心できません。

総じて現時点では採用されなさそうなカードと言えます。

融合召喚もしくはL召喚成功時に妨害となれる「トリックスター」モンスターが新規で出たら評価が変わる1枚です。

基本展開

《キャンディナ》or《ライトステージ》1枚

とるべきプランとは

先攻ワンキル?

《ホーリーエンジェル》先出しからリンク先にどんどん「トリックスター」モンスターを出していき先攻ワンキル、ないしはそれに近いダメージを出して後に《キャンディナ》、《マンジュシカ》や《ディーヴァリディス》など添えてを縛るタイプ。

純構築にすればするほどバーン回数を稼ぎやすく、《ホーリーエンジェル》が要なためスタートを《フェス》から入れると達成しやすいです。

ただしプランが見え見えで、《ホーリーエンジェル》に対して無効系誘発をもらうだけでプランが崩壊しますし、もっと言えば《ノーブルエンジェル》に無効系誘発をもらうとレベル2蘇生からの特殊召喚回数稼ぎができなくなりプラン達成が揺らぐのに加えて《青い涙の乙女》の妥協の妨害も残せなくなります。

そのため結論から言うと、現代の【トリックスター】でバーンによる先攻ワンキルを目指した構築はナシだと考えています。

誘発耐性が高いデッキであれば後攻の弱さも加味した上で割り切って先攻ワンキルに寄せた構築をすればいいのですが、誘発耐性も低ければ後攻のギミックによる捲り性能が高いわけでもない【トリックスター】というデッキで先攻ワンキルに特化した構築はあまりにも無謀です。

混ぜもの候補

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?