ネクストプレイ杯優勝 【御巫】考察

先日10/4に行われたネクストプレイ杯にて愛用している【御巫】で優勝することができました。

7月に行われたはっちCS3人チーム戦では個人成績7-1のベスト8で終わってしまい、もう少し頑張りたかった気持ちがあったので今回優勝できて改めて強さを確認できたことを嬉しく思います。

ネクストプレイ杯 10/4

— 太陽 (@taiyo_ygo) October 4, 2023

シード込8-0優勝

最強戦権利めちゃくちゃ嬉しいです!

FILM RED再上映絶対観ましょうね

儀式ドラグマ◯✕◯

御巫(まち)✕◯◯

R-ACE◯◯

罪宝ドラグマ召喚獣◯◯

ナチュルホルスセンチュリオン✕◯◯

シード

VS✕◯◯

R-ACE◯✕◯ pic.twitter.com/2pmxJssQUI

今回はその使用したレシピを元に採用カードやゲームの作り方などを考察していきます。

はっちCSのときに使用したレシピについては別記事になっていますのでそちらと合わせて読んでいただけるとより理解が深まるかと思います。

また質問などがあればTwitter(X)のアカウントまでどうぞ。

→@taiyo_ygo

採用カード―メイン&エクストラデッキ―

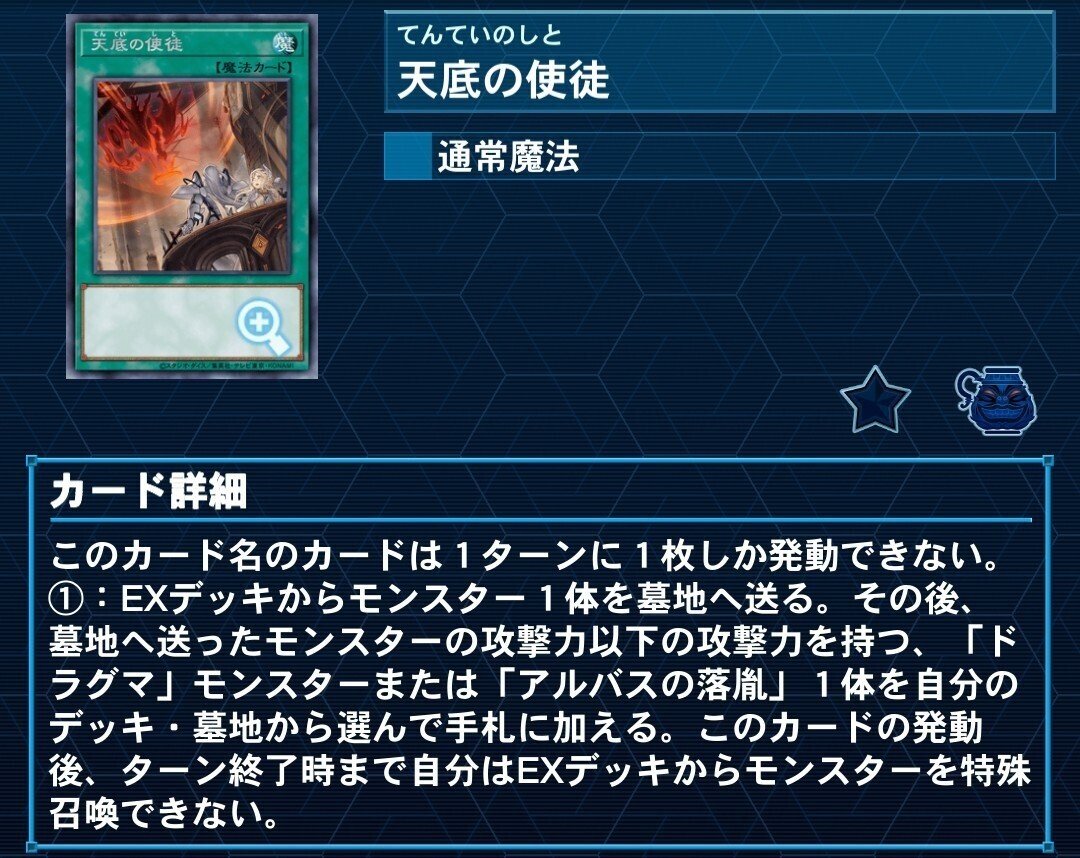

《天底の使徒》&《教導の大神衹官》

前回からの変更点として大きなものが「ドラグマ」ギミックの採用です。

《天底の使徒》の制限解除に加えて《共命の翼ガルーラ》の来日によりフルパワーでギミックを使えるようになったため採用に至りました。

元々採用していた《フル・アーマード・エクシーズ》の素引きが受け入れざるをえない問題点だったわけですが、「ドラグマ」ギミックから《フェリジット》を墓地に落としてマリガンすることでそれを解消できる点が非常に有り難く、今ではなくてはならない存在となりました。

他にも《かみくらべ》でデッキから装備させたいカードについてもマリガンが有効で、《ガルーラ》の単純なドローも強いですが、《フェリジット》のマリガンも【御巫】にとっては同じように重要であることが多いです。

《天底の使徒》発動

→《ガルーラ》墓地落とし《教導の大神祇󠄀官》サーチ&1ドロー

→墓地《ガルーラ》除外《大神祇󠄀官》特殊召喚

→《虹光の宣告者》+《フェリジット》墓地落とし

が一番素直な流れですが、ときにはこれに《旧神ヌトス》や《PSYフレームロード・Ω》などを混ぜることも視野です。

《オオヒメ》をすでに持っている場合は《虹光の宣告者》から《御巫神楽》をサーチすることももちろんあり、そのまま《大神祇󠄀官》をリリースして儀式召喚を行うのも一つです。

《天底の使徒》の採用に伴い、枠の都合からも《儀式の準備》を1枚削ることにしました。

《儀式の準備》にはターン1もないので複数あればそのまま《灰流うらら》を受けられる点においては優秀ですが、基本的には《オオヒメ》になるだけなので、《大神祇󠄀官》への無効のリスクはあるものの《天底の使徒》も込みで《オオヒメ》へのアクセスカードの枚数は足りていると考えました。

無効系誘発などへの耐性を上げるために《古聖戴サウラヴィス》を採用したり、《イリュージョン・オブ・カオス》を採用した《宣告者の神巫》型などの場合は《儀式の準備》そのもののバリューが上がるのでやはりフル投入を検討しても良さそうです。

《天底の使徒》があまりにもパワーカード故これに《灰流うらら》を撃たないプレイはほとんどないと言ってもよく、《オオヒメ》や《水舞踏》などと合わ引きした場合にギミックを通しやすくなったのは大きな強化ポイントです。

また《大神衹官》の素引きが元の動きとかみ合っており、《フゥリ》の通常召喚に対して《エフェクト・ヴェーラー》や《無限泡影》などの無効系誘発を撃つかどうかの択が相手視点でかなり難しくなりました。

《フゥリ》の通常召喚時に無効系を撃たないと装備魔法が発動した瞬間に対象耐性が適用され無効系を撃てるタイミングを失ってしまいます。

それを嫌って《フゥリ》に対して先に無効系を撃つと、《アルミラージ》→《セキュア・ガードナー》とリンクされ《大神衹官》特殊召喚から《オオヒメ》にアクセス、《迷わし鳥》で《フゥリ》を蘇生し「御巫」罠サーチ効果まで、ととんでもないディスアドバンテージが生まれかねません。

「ドラグマ」ギミック自体がここでも誘発耐性に貢献していると言えます。

《三戦の才》

《天底の使徒》というわかりやすいマストカウンターを作ったことで《三戦の才》も以前より撃ちやすくなり同時に採用することにしました。

元々は手札誘発のかさ増しの意味で先攻でも後攻でも強い《PSYフレームギア・γ》を採用していたのですが、《ドライバー》との二分の一で有効札ではなくなる点、《天底の使徒》と合わせ持ちしていた場合に《灰流うらら》や《屋敷わらし》は弾けるもののその後の使い道がほぼない点を考慮し不採用となりました。

メインデッキの2枠を取って先攻後攻両方に対応するなら《三戦の才》1枚で両方に対応すれば枠も取らなくて良いだろうという考えで調整していましたが、各種誘発受けポイントがある【御巫】での感触が非常に良く、最終的には枚数を増やすことにしました。

《オオヒメ》に触れている場合など手札状況的に装備付き《フゥリ》がすでに達成できているならピーピングハンデスを選択することで「御巫」罠の撃ちどころを明確にしておけますし、そうでないなら2ドローを選択するのが先攻時は良いでしょう。

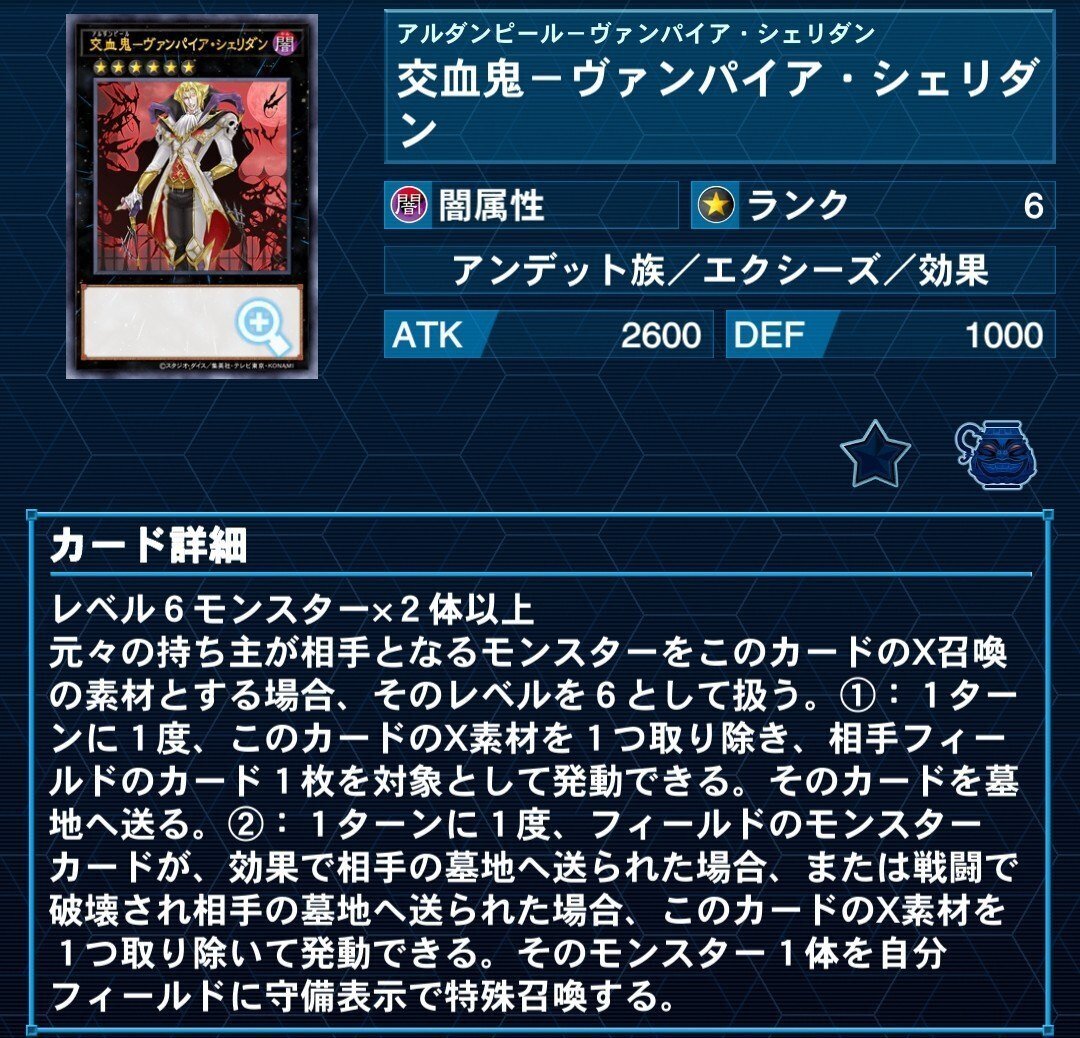

コントロール奪取もギミックとの相性が良く、レベル持ちモンスターであれば《ヴァンパイア・シェリダン》の素材にする択や、エクストラデッキから出たモンスターを奪うことで《S:Pリトルナイト》での追加除外効果も狙いやすくなります。

対【ピュアリィ】での後攻が誘発は元より《壊獣》の有無がほぼゲームに直結していたところにさらなる解答を増やせたのも大きいです。

《大神衹官》そのものとも相性が良く、効果起動時に相手の墓地に《ガルーラ》や《ヌトス》を落とされた場合にも発動タイミングが発生します。

相手に《ガルーラ》でのドローをされたもののピーピングハンデスで初動を飛ばしゲームを決めたこともありました。

実際に《三戦の才》が絡んだ試合は全て勝っているので、改めてこのカードのパワーを認識することになりました。

《天子の指輪》

元々はサイドデッキに入っていたカードですが、【ホルス】系デッキの《王の棺》による除去が《フゥリ》の耐性を無視してくることを嫌い、対【ホルス】系デッキにおいては後攻でも仕事を果たせることを考慮してメインデッキに採用することにしました。

苦手な【VS】対面でも《Stake Your Soul!》を弾くことで手数を潰し、残る通常召喚権による着地に対しては《オオヒメ》で《誘い輪舞》を装備させることでギミックから出せる基本手数に対応できます。

一度目の《フゥリ》からの「御巫」罠サーチの際に、それぞれの使い道から考えても基本的に《かみかくし》は詰めの段階での着地狩り兼バーンでの締めに使うことが多かったですが、《天子の指輪》のメイン採用を以て《かみくらべ》をより優先させるようにプランが確定しました。

改めてこのカードの効果についてわかりやすく言語化すると

『《天子の指輪》が表側表示で存在しているときに一番初めに発動された魔法の効果を処理のタイミングで無効化する』となります。

例を挙げると、

チェーン1で魔法カードを発動チェーン2で《かみくらべ》を発動

→《かみくらべ》の処理で《天子の指輪》を装備

→チェーン1を処理する時点で《天子の指輪》が表側表示で存在しているのでそのチェーン1の効果を無効化する

という処理になります。

《天子の指輪》の無効効果自体がチェーンブロックを作らないこと、《かみくらべ》の効果がデッキから直接装備させるためそれ自体が無効になりにくいことの両面で質の高い妨害となっています。

《PSYフレームロード・Ω》

《大神衹官》から落とす用カードで、墓地効果も起動効果なので相手への妨害にするには少し心もとないため、どちらかというと自分のカードを戻す役割の方が多い印象です。

二発目の《天底の使徒》から落として《虹光の宣告者》などをおかわりすることがありました。

また先攻で「フル・アーマード」ギミックへ向かう際に《火叢舞》を使用するパターンもありますが、その場合に後から《火叢舞》を再利用できるのが《かみくらべ》の墓地効果だけよりは《天底の使徒》もそれにカウントできると動きの幅を広げることができます。

対【烙印】では《大神衹官》を起動して落とされたリクルート効果持ち融合モンスターを戻して少し抗うこともあります。

一応その場合《烙印竜アルビオン》+リクルート効果持ち融合モンスターを落とすことを想定しており、リクルート効果持ちを戻して《アルビオン》からサーチされるカードについては《天子の指輪》で対応することをプランとしています。

当然ですがリクルート効果持ち2体を落とされることもあるので、《天底の使徒》から入る場合は先に《大神衹官》を起動して様子を見ることもあります。

その場合《アルバスの落胤》に吸われないように《フゥリ》を通常召喚して装備付きが達成できるならそちらを目指します。

とはいえ対【烙印】に限らず、対面が割れていない場合にこちらの《大神衹官》の落としから相手がアドバンテージを稼いだとしても割り切りなので、基本的にはこちらのアドバンテージを意識した動きで問題ありません。

そもそも現在の環境において【烙印】が多いわけでもないので意識しすぎるのも問題です。

あくまでもそうした使い方もできる、くらいの認識で大丈夫です。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?