【考察】ドロシーは翠玉の夢を見るか?(アークナイツ)

【注意】この考察は非公式であり、ネタバレや個人の見解、推測を含んでいます。2023年4月時点の情報を元に執筆しているため、今後の実装次第で公式設定とはかけ離れた考察となる可能性がある点を予めご了承ください。

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly.

Birds fly over the rainbow.

Why then, oh why can’t I?

どこか、虹のかなたに、青い鳥が飛ぶ。

鳥は虹のかなたに飛んでゆく。

それなのに、どうして、どうして私は飛べないの?

1939年『The Wizard of Oz』主題歌

SF小説に『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』という作品がある。

本物の人間とアンドロイドの区別や関わりを描いた本作品を、読んだことはなくともタイトルだけは見聞きしている、もしくは映画『ブレードランナー』の原作と言い換えると、記憶の網に引っかかる人は増えるだろうか。

科学技術が発達し、本物の生き物のような挙動をする機械が闊歩する遠い未来。アンドロイドたちは人間と寸分違わぬ見た目を持ち、記憶や感情をも持ち合わせる。

機械であるアンドロイドたちは夢を見るのだろうか?

奇怪なタイトルは、「人が人であるという証明は何だろうか」と疑問を呈した問いであると解釈する向きがある。

語感の良さから、本記事のタイトルとしてパロディめいて拝借したが、『翠玉の夢』もまた「人が人らしく生きるとはどういうことか」という問いを投げかけたシナリオだと捉えると、あながち荒唐無稽な命名でもないかと思いたい。

深層心理学において夢分析を創始したフロイトによると、夢は願望の充足であるという。

本イベントにおける”夢”は、過酷な現実から目を背けるため、そしてテラという残酷な大地で平等であるための手段として機能する。

ライン生命を巡る一連のエピソードは、炎魔事件をはじめとして様々な切り口から考察することができるが、本記事ではシンプルに、ドロシーの行動や実験に関わる内容を中心にまとめていきたい。

水槽の脳(Brain in a Vat)

現実への干渉手段を、不自由のある身体から均一の素材…銀色に輝く物体へと置換することで個人差を無くす。

サイレンスはその技術を「狂気的」と評したのに対して、ドロシーは理想を実現するための手段に過ぎないと呟いた。

「水槽の脳(Brain in a Vat、以下BIV)」と呼ばれる思考実験がある。生命維持の為に特殊な液体で満たされた水槽へ人の脳を入れ、脳の神経細胞をコンピュータへと接続することで刺激を与え、疑似的な世界を体験させる。

BIVは1982年にアメリカの哲学者ヒラリー・パトナムによって定式化され、形而上学的実在論(人が認知し言語化された事象が、認識主体から独立して客観的に存在するという立場)の論駁として用いられた。

水槽の脳は自らが電極に繋がれている様子を実際に見ることはなく、全ては配線を通じてコンピュータから伝えられたイメージでしかない。自らが「水槽の中の脳だ」と認識したとしても、その「水槽」でさえイメージでしかなく、イメージされた「水槽」の中の、イメージされた脳について語っているに過ぎないため、脳の実在性について語ることはできない。逆に自らが水槽の中の脳でないことを主張しようとしても、反対のことを言うだけとなる。

水槽の中の脳は、人間の頭蓋骨の中にあるときと同じ信号を受信しているため、自らが水槽にいるのか頭蓋骨の中にあるのかを判別することができない。この真偽を我々は経験的手段によって確かめることはできず、パトナムは自己反駁(self-refuting)的な想定であるBIV仮説は必然的に偽であるとして、BIV仮説が実際に成り立つ可能性はないと主張した。

脳だけが水槽の中に置かれている状況であれば確かめる手段は存在しないが、身体が存在する状態で電気信号から切り離されて目覚めるケースや、「水槽の脳」が第三者によって観測されている状況など、この思考実験に着想を得て創られたSF作品は枚挙に暇がない。

翠玉の夢もまた、BIVが仮定する状況に似通っていると言えるが、決定的に異なるのが、繋がれた人々が自ら経験してきた記憶を保有し、現在の状況を自覚している点だ。

俺たちは自発的にこうしてるんだ。

画中人のイベントにてシーは「だけどあなたは、どうやってこの大地が、もっとつまらない別の絵巻の中じゃないってことを証明するの?」と口にし、確かめることのできない真偽をわざわざ明らかにする必要はあるのかと問うた。

一見すると似たような哲学的命題を取り扱っていると錯覚するものの、経験的手段によって現況を確かめることのできる翠玉の夢が取り扱ったのは哲学ではなく、医学や法律、倫理の問題であると言えるだろうか。

『オズの魔法使い』について

ドロシーの行動や実験について触れる前に、元ネタであろう作品について触れたい。

大陸版では『緑野幻夢』というイベント名であった。本イベントの主人公であるドロシー・フランクスという名前と併せて、『オズの魔法使い(※中国語訳「緑野仙蹤」)』をシナリオの根幹に据えていることは想像に難くない。

日本版では『翠玉の夢』となっているが、これは『オズの魔法使い』劇中にて最後の目的地となった「エメラルド」の街を、「翠玉」と和名にして翻訳したものか。

『オズの魔法使い』はアメリカの作家ライマン・フランク・ボームによって執筆された児童文学作品で、主人公である少女ドロシーが、不思議な国オズに迷い込む様子を描いた物語となっている。

ある日、アメリカのカンザス州に暮らしていたドロシーと飼い犬のトトは、竜巻に巻き込まれてしまい、「オズの国」へと飛ばされてしまう。ドロシーはかかしやブリキのきこり、ライオンに出会い、それぞれ願いを叶えるべく壮大な魔力を持つという、エメラルドの街にいるオズのもとへと向かう。

オズから願いを叶える条件として西の魔女を倒すことを言い渡されたドロシーたちは、約束通り目的を達成するものの、オズは魔法使いではなくペテン師であり、エメラルドの街そのものさえ、色眼鏡によって見えているごく普通の街に過ぎないと、オズは語った。

しかし、当初の願いとはやや異なるものの、それぞれが納得する方法を見出した一行は、やがてそれぞれの居場所へと足を運び、ドロシーもカンザスの家へと無事に帰っていく。

民話や伝承、おとぎ話は往々にして、それぞれの話に厳めしい教訓を付け加えるために恐ろしい出来事や設定を盛り込む傾向にあるが、筆者のボームは『オズの魔法使い』をあくまで子どもへ向けた「ふしぎのおはなし」として構成し、不愉快な出来事を排し、純粋な楽しさを追求した本として執筆している。

『オズの魔法使い』のイラストを手掛けたイギリス芸術家グレアム氏の言葉を引用したい。

僕たちが憧れるものや、自分には欠けていると思っているものが、実は往々にして、すでに僕たちのなかにあるということ、けれどそれを発見するために僕たちはいったん旅に出なければならないということ、それをこの物語は教えているのだ。

脳みそがないから何も考えられないという案山子は賢い選択によって活躍し、心臓を求めるブリキは既に心優しく、勇気を求める弱虫ライオンは勇敢に仲間を守る…そんな物語設定の「不徹底」なところが『オズの魔法使い』の魅力であると、日本語への翻訳を手掛けた柴田元幸氏は指摘する。

物語の設定に余白があるからこそ、そうした答えのない問いが物語を読んでいるうちに自然と浮かんでくる。

引き継がれたローキャンの思想

ライン生命漫画に登場したブリキや銀色の伝達物質など、『オズの魔法使い』との共通項として挙げられる要素は各所に散りばめられているが、特に注目したいのはイベントシナリオにてドロシーの母親が読み聞かせた童話だ。

この童話はドロシーが辿ってきた道筋を暗示するような物語として解釈することができるだろうか。

・嵐が多くの黒い石を運び、彼女の家を壊した

→天災によってドロシーの母や開拓隊員たちのいた基地が壊滅した

・素晴らしい術師と求めて女の子が故郷を取り戻すため旅に出た

→ドロシーがアイアンフォージ工科大学にてローキャンの研究プロジェクトへ興味を示した

・伝説の術師に会えたが、デタラメな話をする狂人だった

→狂気に駆られたローキャンによる実験失敗、データは改ざんされ失われた

今回名前の登場したローキャンは、ロスモンティスのプロファイルにて言及のある研究者であり、功を焦って実験を失敗させた過去を持つ。

失敗したものの『ローキャン水槽』という名で知られる研究は、それぞれのアーツ適正に依らずしてアーツを使用することができる技術を開発することを目的としており、生きとし生ける者すべてが平等であることを理念として掲げていた。

ローキャンの掲げた”平等”の理念は、ドロシーへと引き継がれた。

――彼女は本気で、すべての人に平等な幸福を望んでいるのだから。

(中略)

彼女の理念の一部はローキャンの影響を強く受けている。

ドロシーの考える平等

平等とは何か。

大別すると、国籍や宗教、性別や年齢に囚われず全ての人に機会が与えられるべきだとする「機会の平等」と、経済条件…即ち人々が同じ富と所得を持つ状態を指す「結果の平等」の均衡によって、社会の仕組みは形作られる。

上記2つの平等は相反する特性を有し、どれだけ機会を均等にしようと才能という偶発的要因によって、その結果には不平等が生じる。

※法学の観点からテラにおける『平等』について考察した記事があるため、詳細は次を参考にされたし。

平等は、近代の市民革命を経て保障させるに至った。勿論、憲法制定当初からその内容が完全無比であったことなどはなく、時代共に更新され続けている。クルビアのモデルであろうアメリカにしても、1776年の独立宣言から今に至るまで、紆余曲折を経ながら平等の問題へ対処してきた。

しかしテラにおける近代法は、感染者を最初から疑う余地のない悪と定義している。

感染者の隔離と処刑は、慣例や経験則に基づいた法律である「実定法」が適応されており、それは疑う余地のない事実だったと述べられている。

......

要約すると、感染者の苦難の歴史は、人々が初めて近代的な法律を確立した時点で、既に始まっていたということになる。

クルビア含む多くの国は、法の観点からも感染者差別の是正へと未だ歩みを進めていない。

法を変えるには政治的なプロセスが不可欠となるが、ドロシーは自らの使命を研究に見出し、技術的な観点から平等を創り出そうとした。

ドロシーはその優秀さ故に大学へ進学する機会に恵まれ、その恩恵を受けている最中に母親や身近な開拓者たちを失うこととなった。その経験から、ドロシーは生まれ持っての才能(本人の自認では運)から享受することのできる恩恵や権利…「機会の平等」に対する意識が希薄となり、上述の「結果の平等」へ傾倒するようになったと言えるだろうか。

鉱石病というハンディキャップがあろうと才能によって人生を栄転させることのできるクルビアであるが、自分一人が類稀な才能によって助かってしまったドロシーにとって、己が才能や偶発的な運によって掴むことのできる「機会」は、平等の条件とはなり得なかった。

ドロシー:真の平等を目指すために、私にできるのは……

サイレンス:……個人差をなくすこと……?

ドロシーの考えた「平等」は、精神的な苦痛に苛まれる人々の意識を機械へと繋ぎ、辛く暗い現実から逃避させることで安寧を与える。

それはまるで童話にあるような、少女の創り出した夢の世界だった。

翠玉の夢

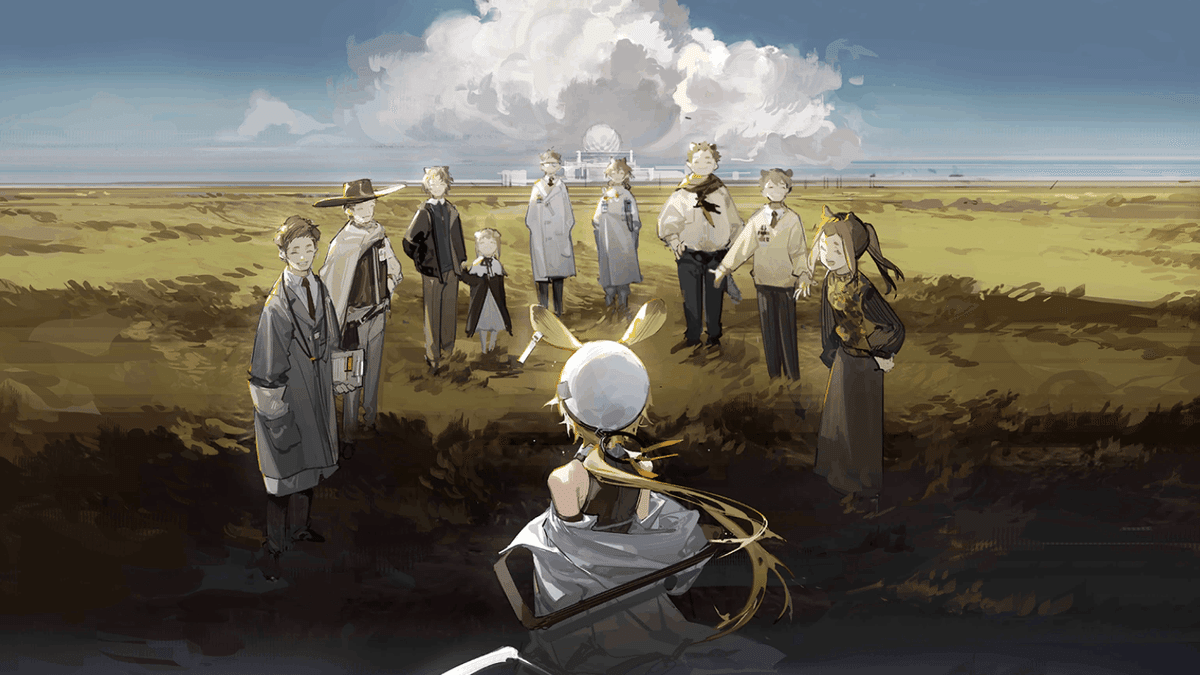

ドロシーの誘った幻想の世界は『翠玉の夢』という名の夢の世界。

再び元ネタである『オズの魔法使い』から、夢の意味を見出してみる。

1939年に公開された映画『オズの魔法使』では、主人公であるドロシーが退屈な現実からどこかへ飛んでゆきたいという旨の歌を唄っている(※記事冒頭引用)。映画はモノクロで描写された”逃げ出したい現実”と、その後カラーで示された”夢の世界”の対比は、観る人の心を鷲掴みにした。

映画『オズの魔法使』の公開された1939年は第二次世界大戦開戦の年であり、夢見る少女のお話は戦時の不安に苛まれる人々の励ましともなったのだろうか。

天災により身近な人を失くしたドロシーは、旅に出る。

本編にて開拓者たちやサイレンスによって研究が中断されても、ドロシーは新たな目標を見出し、歩みを止めることをしなかった。

彼女には新しい目標ができたのです。はるか遠くの、誰も行ったことのない場所を目指すという目標が……

ドロシーは、アーツユニットを人体へ埋め込むというローキャンの研究を別の形で引継ぎ、自らも被験者となることでその夢へと入り込んだ。

映画『オズの魔法使』におけるドロシーは、考えのないカカシ、心がないブリキ、勇気のないライオンと出会い彼らに欠けているものを探しながら、ドロシー自らも退屈な日常が、決してつまらないものではなく、愛すべき人々の住む素敵な場所だったことに気づく。

人は、自身と周囲を正しく認識する能力を身につけることで成長する。

あなたたちの未来は、私のものじゃないんだから。

ここに閉じ込めておくべきじゃないわよね。

私自身も……閉じこもってちゃいけないわ。

『オズの魔法使』のドロシーが夢のような魔法の国、翠玉の街へ訪れた後で学びを得て現実へと戻ったように、アークナイツにおけるドロシーもまた、自らが救おうとした人々のいる夢の世界へ訪れ、自らの認識を改めた。

今では、ドロシーは『翠玉の夢』を見ない。

時々、夜中にラボで目を覚ますと、なんだか……怖くなっちゃうの。あんなに必死で頑張ってきたのに、最後はみんな、憎しみを抱いて私から離れて行くんじゃないかって……一体、どうしたらいいのかな?私はただ、みんなにもっと幸せになってほしいだけなのに……ねえ、ドクター、私の支えになってくれる?

過酷な現実を前に、行く先を見失ったオペレーターへ道筋示す役割はロドスの得意とするところであるが、ドロシーの見果てぬ夢の先はドクターに委ねられている。

参考文献

ライマン・フランク・ボーム『オズの魔法使い』柴田 元幸 (翻訳) 角川文庫

『夢の国の陰で一「オズの魔法使い」の悩める男たち』広島大学 吉田純子

『欧米文化研究』5号 掲載

Putnam『Reason, Truch and History』

伊勢田哲治『形而上学的実在論は論駁されたか?』

島田祥子『パトナムの「水槽の中の脳について」

皆様のコメントやスキ、Twitterでの反応が励みになっています…!