ルーシィ・リヴィングストンの日常⑧(終)

***

――おやおや、これは珍しい。

こんなところにお客さんとは……

こんにちは、素敵な帽子のおじさま。あなたがこの声の主ね。

――おっしゃる通り。たまにはおしゃべりもいいものですな、耳のいいお嬢さん。

それにしても、いったいどれくらいぶりになるでしょうか。この辺りも随分と静かになってしまいましたが。こうして紡いでくれる方のいる限り、わたしらのお茶会はまだまだ続きそうでありますなぁ。

早速だけど、帽子のおじさま。このティーセット、いかがです?あなたの声を、正しく大きく伝えられているかしら。

――素晴らしい仕事です。何よりこのポットが良い。てっぺんにはわたしの帽子、蓋を開ければ、はは、なんとまぁ、可愛らしいネムリネズミ。芸の細やかなこと、感服しきりです。

ひとつ注文があるとするなら、このティーカップのご令嬢。少しばかりお寒いようでね。スカートを履かせて差し上げてはどうかと。……なに、これほどの仕事をするお方だ、今わたしの言ったままを伝えれば、きっと合点が行きますとも。

ありがとう、帽子のおじさま。「カップのご令嬢にスカートを」。必ず伝えます。

――「帽子屋」で結構ですよ、耳のいいお嬢さん。それにしても……

すこし、無理をなさっておいででは?

またいずれ、ご気分のよろしい時に、ゆっくりとお話しいたしましょう。もし、あなたがよろしければ。

***

わたしは震える両手で縋るようにカップを握りしめ、暖かい紅茶をゆっくりと喉に流し込む。美味しい。とても安物の茶葉で淹れたものとは思えない。なんなら朝方Barで頼んだものよりもずっと美味しい。このティーセットの力に違いない。それにしても、あんな会話までできるとは本当に稀なことだ。アトリエGの技術力と、引用元への愛情の賜物だろう。ジルティアさんに言えば、きっと喜ぶ。さらなる改善の役にも立てるだろうか……

動悸と呼吸を整え、冷や汗を拭う。固く、かたく耳を塞ぐ。この教会は静かだ。街中の喧騒とは遠く切り離され、鼓膜に届くのは鳥と葉擦れと風の音ばかり。ここで耳をすますのは本当に久しぶりの事であり……何故、「わたしにとって」これほど静かに感じるのか、わたしはすっかり失念していた。

この教会の地下は錬金術の工房となっており、素材や作品で溢れている。わたしが普段使う掃除用具や、先程スイッチを押したラジカセにだって錬金術の力が使われている。本来であれば、わたしにとっては我を忘れてしまいそうなほど、好ましく賑やかな場所に違いないのに。

目を閉じ、ほんの少しだけ耳への戒めを緩める。ティーセットからの囁き。傍の箒から届く穏やかな響き――

そして、それら全てをかき消すような叫び。

地の底から涌き出でるような、身を血をもこごえ凍らせるような、糾弾の怒号とも哀切の号泣とも悔恨の唸りとも諦観の呻きともつかぬ声、声、声。

わたしはまた固く耳を閉じる。耳を閉じると言うことを、わたしはこの叫び声で学んだんだ。この教会にいる間中、わたしは無意識のうちに耳を塞いでいた。……さもなくば、とても耐えられなかったろうから。

声の虜となったわたしが、「聞きたくない」と、初めて拒んだその叫び。

錬金術によってこの世界にもたらされた品々が発する、元ネタの声。あるいは木霊。

時を、界を越え、繋がることができたよろこびがあの響きを発しているとしたならば。

繋がることの出来なかった物語は、こんな"悲鳴"を……上げるのだろうか。

***

耳の痛くなるような静けさの中、少しぬるくなった紅茶を飲み干す。眠り鼠のぬいぐるみを抱き上げる。

元ネタの声を聞くことは、わたしだけに許された特権というわけではない。錬金術師の間ではよく知られた概念であり、その響きの大小によって、素材や品物の質を見分けることにも使われるという。わたしはといえば、人より少しだけ敏感な上にどうにも没入し過ぎてしまうようで、声の存在に気づいた当初は、その響きの魅力のあまりに我を忘れて暴れまわるなど、人様に迷惑をかけてばかりいたものだ。

小さい頃から、貰われ子の心細さに、一番近しい叔父さん夫婦にすら心を開けず、聞き耳を立てるような生活を長く送ってきたからだろうか。

あるいは物語の中、昔語りを描く絵本の中に、ここではないどこか、自分ではない誰かとの繋がりを、ずっと夢見続けてきたからだろうか。

確たる理由があるのかどうかもわからない、どうしようもないわたしの悪癖。でもそれを、彼女は、神父さんは――

――すばらしい、才能ですよ!

すべての物語は、語られたがっているんです。この世界は物語に満ちている。物語との繋がりこそが、錬金術の力の源でもあり……

けれども、あなたのように耳を傾けることができる人の、なんと少ないことでしょうか。

どんな小さな囁きも聞き逃さず、全身を使って繋がり語る。あなたの力は、その才能は、すべての物語に対する福音なのですよ――

あの人は、なんだって褒めるのだ。

だけど、

とても、嬉しかったことを覚えている。

わたしはこの教会との、神父さんとの繋がりによって救われた。

街の人々との繋がりが、わたしをどれだけ強くしてくれたことだろう。

この力を、あの人が褒めてくれた。

それが嬉しかった。だから、理由なんてただそれだけで十分なのだと思う。

***

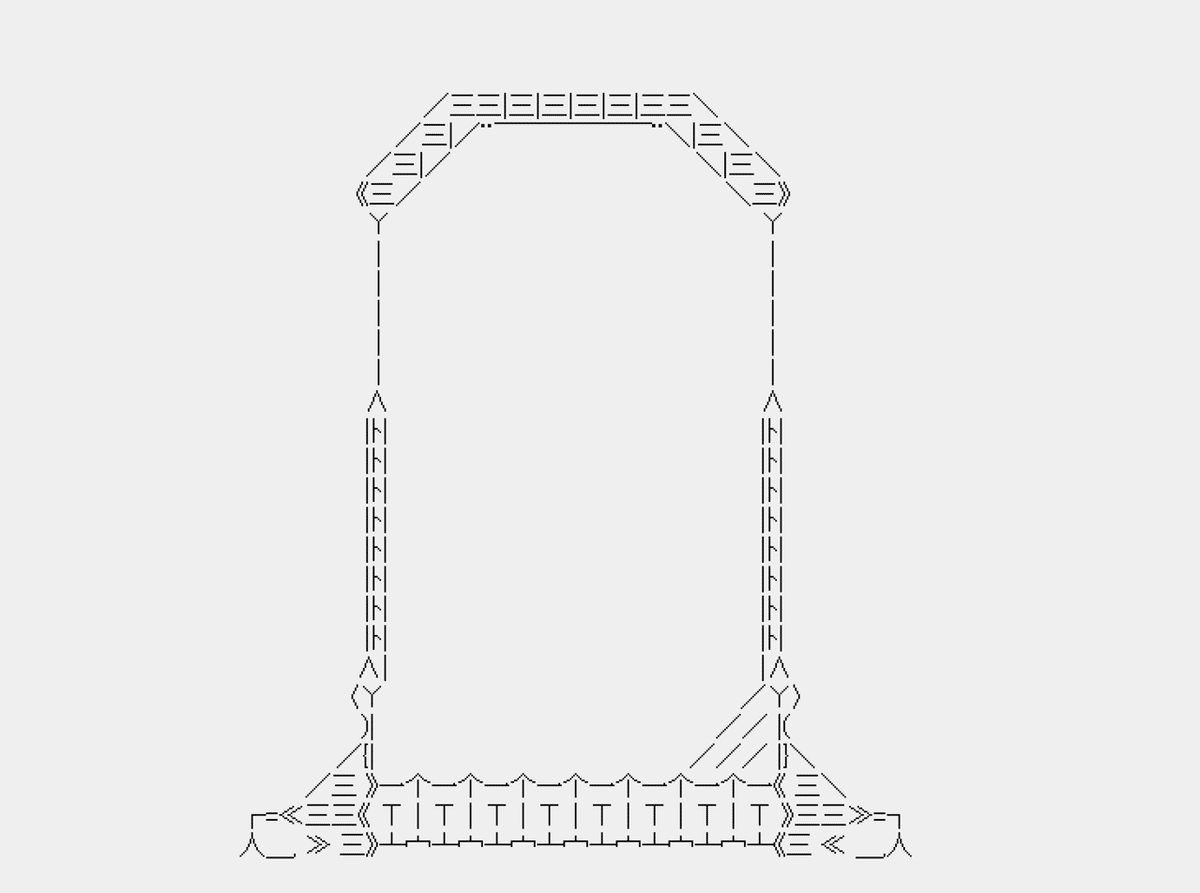

それは巨大な鏡に見えた。

極めて精緻な装飾。ねじれや曲線を織り交ぜた生物的な意匠を取り入れているにも関わらず、外枠を囲む罫線には微塵のズレも生じていない。1dotの曇りすらない鏡面はただ静かに凪いでおり、どことも言いがたいこの空間の白を物言わず反射し続けている。

鏡ゆえに、その向こう側をうかがい知るすべはない。鏡は映すものだ。見る者の背後、既知の世界を。見慣れた景色で無限遠の広がりを偽装する。その後ろ手に何を隠すか、壁として何を隔てているのか、想像の余地すら与えぬように。……だがあいにくと、わたしには聞こえてしまう。だから、わかる。

わたしと声の主は、この鏡によって隔てられている。なにものかの意志に基づく、おおいなる拒絶によって。

風、葉擦れ、名前も知らない虫の鈴、夕暮れに飛ぶ鳥の声。

鼓膜に伝わる空気の振動をからだで掴んで意識を起こす。耳を閉じる。閉じる。荒れた波間で息継ぎをするように。

古びた紙の香りが嗅覚に戻り、茜色に照らされた無人の机を視認してようやく、わたしは自分の居る場所を思い出す。ここは神父さんの部屋だ。

耳をすませばたちまち、拒まれ続けることで歪に増幅されたありとあらゆる悪感情が、鏡の向こうからわたしのことを打ちのめす。耳を塞げ、聞くべきでないと、わたしを強いて遠ざける。

その試みは成功した。かつてのわたしはこの声を恐れて耳を塞ぐことを覚え、それきりこの場で耳を傾けることを意識の内に登らせることすらやめていたのだ。今日までは。

「もしかして、悲しいお話?」

掠れた喉で呟く。

わたしには見当がついていた。声は、この場所──教会それ自体のものだ。

神父さんは、錬金術を行使している。行使し続けている。自分の人生、在り方と、この教会という場所そのものを素材として、絶えず引用を、参照を続けている。恐らくは時の隔たりを超えて。

「別に嫌いじゃないよ。そういうのも。」

ふらつく足に力を込めて立ち上がる。

思い当たる節は多い。その特殊さに関わらず、彼女の在り方には驚く程迷いがない。まるで前例をなぞっているかのように。片時も揺らぐ事がない。自分の価値を、どこか外側から規定しているかのように。

あたかも、途絶えてしまった誰かの続きを紡いでいるかのように。

「残酷なのとか、怖いのとか、悪趣味なのとか。好き嫌い、特にないから。」

自分のものではなくなったかのように感覚の失せた右手を机にかける。左腕には、柔らかな響きを発し続ける眠り鼠のぬいぐるみ。

繋がることは素晴らしい。いかなる物語も、語られ繋がることで初めて意味を持つ。結果として繋がれないことだってあるだろう。それは語られもしないこととは別だ。

どこの誰の、どんな意志によるものかは知らない。だが、こんなのは間違っている。

「だから、お願い。」

耳をすます。色彩が白く吹き飛び、目の前に屹立するのは拒絶の鏡。

わたしの意思が揺らぐことはない。なぜなら気に入らないからだ。徹夜で考えた企画はこき下ろされ、手塩にかけたケーキは今日も一蹴された。あの人は留守だし、口を開けば先のことばかり。そのくせわたしに何も教えてくれやしない。せっかくの素敵なティータイムは邪魔された。上に、加えて……なんだ、偉そうに、拒絶だと?

知ったことか。

わたしは聴くことを望む。ちゃちなペテンの、取るに足らぬ模倣の、儚い夢の発する声を。

「どうか、聞かせて。」

割れ砕けたのは世界か鏡か。

雨と降り注ぐ破片のするどさはくだり落ちるほどに柔らいで空気を孕み、ちぎれた世界の白がはらはらとわたしの周りを舞い踊る。あたかも飛び立つ海鳥のように。

それは紙片。それは頁。文字、記述、記録。そして記憶。

つまり、これから始まるのは昔語りだ。

しんしんと降る追憶を透かして、何かがわたしの体を射たような気がした。

赤と青の鋭い視線。天に挑み刺し貫くような。

意識が声に飲まれる。

***

この変わらない日常が、いつまでもいつまでも、途絶えることなく続きますように。

そんな素朴でありふれた願いが込められた鏡はかくして無残にも打ち砕かれ、この街を廻る完璧な日常に不可逆な歪みが生じ始める。

歪みの中心に立つのは一人の女性。

誰よりも純粋な「日常」の為にかたちづくられた四人目の彼女――名を、フー・ダシガラットと言う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?