日本の食料自給率の変遷をグラフで見る

日本の食料自給率が低いとよく言われていますが、実際のところどれほど低いのか、そして自給率がどれだけ変化しているのかを実際に見てみましょう。

農林水産省のデータ(平成30年度確定値)をもとにグラフを作ってみましたが、なかなか面白い結果が得られたのではないでしょうか。

作ってみたグラフは以下の四つ。

穀物自給率

主要穀物自給率

供給熱量ベースの総合食料自給率

生産額ベースの総合食料自給率

この4つをもとに、食料自給率について考えてみたいと思います。

穀物自給率の推移

穀物自給率とは、重量ベースで米,麦,飼料穀物などの穀物の総消費量(国内消費仕向け量)で国内生産量を割った数値です。

当然ですが、穀物、つまり米や麦などは食糧の基本なので最も重要視される必要があるでしょう。

しかし穀物自給率の低下は、カロリーベースの食料自給率と比べそれほど問題視されていないんですね。

上が穀物自給率のグラフになります。1960年度には82%あったものが、2018年度には28%まで落ち込んでいます。

もちろん米食が減り、さらに肉をより多く食べるようになったことで家畜飼料の輸入総数が増えたためという仮説も成り立つと思いますが、54%もの減少は異常ではないでしょうか。

主要穀物自給率

では、同じく重量ベースで穀物自給率から飼料用を除いた主食用穀物(米、小麦、大・裸麦)の自給率を見てみましょう。

こちらは純粋に人間が食べる穀物の生産量ですので、自給率が低いとかなり問題ですよね。

一応60%弱はキープしているようですね。

ところで、1993年の大きなへこみの原因はというと、この年に起きた冷夏による米の凶作が反映されたものです。

そこから75%まで戻り、また60%弱をキープしている状態ですね。

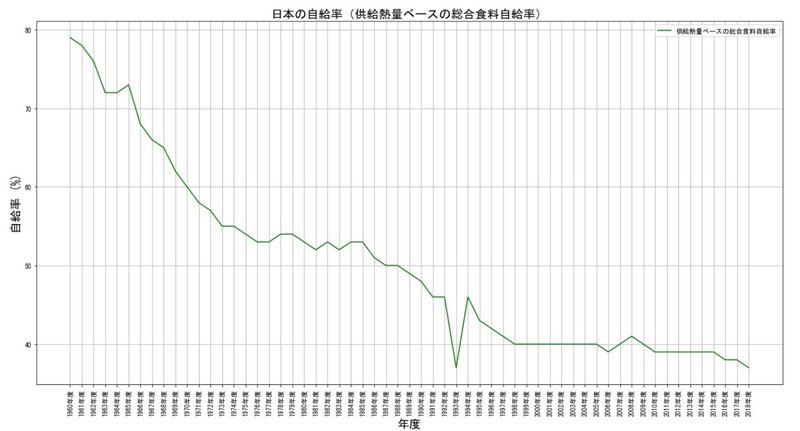

供給熱量ベースの総合食料自給率

次に供給熱量ベースの総合測量自給率、つまりカロリーベースの食料自給率を見てみましょう。

カロリーベースの食料自給率は、自給率の話題の際には必ず持ち出される数値ですので、グラフとして見てみましょう。

ちなみに、カロリーベースの食料自給率は、以下の式から求められます。

カロリーベース総合食料自給率=1人1日当たり国産供給熱量/1人1日当たり供給熱量

「これ下がりすぎじゃね」っていうくらい下がっています。

令和元年度の自給率は、なんとたったの38%。

1960年度の80%弱から比べて供給能力の半分が削られているということになりますよね。

生産額ベースの総合食料自給率

最後に、生産額ベースの食料自給率を見てみましょう。

生産額ベースの食料自給率の算出方法は以下の通り。

生産額ベース総合食料自給率=食料の国内生産額/食料の国内消費仕向額

この式をもとに生産額ベースを見てみると、以下のグラフのようになります。

カロリーベースの食料自給率よりは高くなっていますが、それでも令和元年時点では66%。

これも先進諸国の中では最低の値となっています。

しかし、生産額ベースの食料自給率は生産額の増減、または消費額の増減で簡単に数値が変わってしまいす。

例えば、技術革新により生産量は変わらずとも生産額が減った場合、自給率がさらに減ってしまうのではないか。

逆に生産額が変わらずに、消費量が減ってしまった場合も考えられるのではないでしょうか。

つまり生産額ベースの食料自給率は、外的要因に左右される可能性も高いのではないかと思われます。

まとめ

各自給率のデータをもとに作成してグラフを見て言えることは、カロリーベースの食料であろうが、生産額ベースであろうが日本の自給率は他の先進国中最低であり、さらに年々低下しているということです。

つまり対策が全く行われていない、または間違った対策をとっているかのどちらかでしょう。

また、検索してみればわかることですが、最終的には「みんなで国産のものを食べよう」というスローガンに集約されてしまいます。

しかし、食料自給率を個人の努力だけで向上させるのは、はっきり言って不可能です。

食料自給率を高めるための方策として以下の4点が考えられます。

耕作放棄地の利用

農業生産力の向上

地産地消

食べ残しを減らす

確かに地産地消や、食べ残しを減らす努力はすでに各個人、各企業で十分に行われているでしょう。

しかし、それだけ、つまり自助や共助だけでは、どうしても限界があるのは明白ですね。

耕作放棄地の利用といっても、農業で食べることが難しいために農業の担い手が減り、耕作放棄地が増えていく。

つまり天候など自然条件に左右される農業では、国からの補助金が必要不可欠であり、農業が安定性のある産業と理解されれば担い手が増え、必然的に耕作放棄地も減ることでしょう。

農業生産力の向上といっても、需要を見込めないために生産力向上のための投資に踏み切れない。

結果生産性向上が起きないという悪循環。

そのためには、政府による国産の食料需要を喚起するための政策が生産性向上のためには必要不可欠になるのです。

つまり、自助、共助、公助が重なり合うことでしか、食料自給率の向上は達成できないのではないでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?