引退競走馬の殺処分とは?

はじめに

「殺処分を免れ…」という前置きから始まる引退競走馬に関する報道。

様々な媒体が引退競走馬に関するニュースを報道するが、その際には「殺処分」という言葉を用いるケースが多い。

実際問題、引退競走馬が肉になっているのは間違いないと言っていいだろう。

そういう内容の記事を、僕は公開している。

そうなると「殺処分」という言葉を用いるのはおかしいと思っている。

以前にも自分は、引退競走馬の殺処分というのはおかしいだろうという内容の記事を公開している。

例えば「殺処分された牛」なんて言葉は聞かないし、言うこともない、そしてそう報道されることもない。

その時には屠殺(屠畜)という言葉がある訳なのに、なぜ馬は殺処分と報道されるのか?

引退競走馬が肉になることを知らないから、殺処分という言葉を用いるのか?

例えば、令和3年度の日本国内における犬や猫の殺処分数は1万4457頭だったと環境省の統計資料に記載されている。

犬や猫が殺処分となった後は焼却されており、遺骨は業者が処分している。

鳥インフルエンザの場合、発生した養鶏場のニワトリは全てが殺処分の後に埋却、または焼却処理されている。人の口に入ることはないので、殺処分という言葉を用いる。この理屈で言えば、肉になる事がある馬はなぜ殺処分と報道されるのか?

肉になっているのを報道する側は知らないのか?

肉になっているのを知らないからなのか?と思ったが、はじめに添付した動画のなかで「肉屋さんに馬を積むということをした」というコメントがあり、それをテロップにしている訳だから、知らないというのはあり得ないはずだ。

実際、自分にもこの経験はある。

競走馬として輸送される時は縦に積まれるが、肉屋の輸送となると横にして積まれることが多い。

競馬場に肉屋のトラックがやってきて、荷台に馬を積む訳だが、普段とは違う積み方に戸惑う馬が多い。だからこそ、聞いたことのない嘶きをするのではないか?

馬の気持ちが分かる人間はこの世にいないので、これが間違っているのか?正解なのかは誰にも答えが出せないはずだ。

こう思うのは、自分が汚れた心を持っているからなのかどうなのかは分からない。

また、こういう描写の際には「馬が泣いていた」という表現がされたりする。

馬は普段と違う馬運車に乗りたくないのに、乗せようとする厩務員が鬼のように見えるから泣くのかもしれない。

実際には、馬が馬運車に乗りたくないとゴネるならば後ろ向きで入れたり、タオル等で目隠しをしたりして乗せることになるのだが、目隠しをした場合には、馬の目を見ることはないから泣いているかどうかは分からない。

「馬は分かっている」とか「馬が可哀想」だとか、そんな風に人の心を揺さぶるような論調には欠かせない表現方法の1つとして「馬は泣いていた」という言葉を使うのではないだろうか。と、自分は勝手に解釈している。

きっと殺処分も似たようなものだろう。

「肉になっています」では、人の心を動かすのにワンパンチ足りない。だからこそ「殺処分」という言葉を用いてニュースに仕立てる。その方が、人の心を引き付けられるから。真偽なんてどうでもいい。畜産業界からクレームが来ることもないだろうから。というのが、報道各社が考えることであると思っている。

そして、そのように報道されるからこそ「引退競走馬は殺処分されているのだ!」という風に間違った認識を報道各社が世間に植え付けているのが現実なのではないだろうか。

肉になっているのは「事実」だ

添付した自分の記事でもまとめたが、引退競走馬が肉になっているというのは、公が知っている事ではないかもしれないが、それなりに知られている事実である。

日本で馬肉と言えば熊本県が生産量第1位となっていて、2位は福島県、3位は福岡県、4位に青森県となっている。

福島や福岡、青森の馬肉と言えば赤身が中心であり、これは馬肉を販売している業者も隠すことなくサラブレッドの肉だと公開している。

そして、引退競走馬だったり繁殖を引退した馬だったり、色んな境遇の馬が肥育場に来ることも業者が公開している事実だ。

要するに何が言いたいか?と言えば、引退競走馬が肉となっているのは報道する側も知っているはず。

だからこそ犬や猫の殺処分や、鳥インフルエンザが発生した養鶏場のニワトリと同じ「殺処分」という言葉を馬に用いるのは間違えているだろう。と言うのが自分の伝えたいこと。

肉屋が繁殖セールで買っていく。普通の人はマニアックな繁殖セールを見ないから、この現実はなかなか知らない。買う方を否定してる訳じゃないけど。やりきれない気持ちはある。そして肉値が上がってるなという実感もある。

— Yu-Ji (@Tachgnpa) November 1, 2022

そして、引退競走馬が肉になるという括りでしかモノを見てないと、こういう現実に気付けない。

年老いた繁殖牝馬で、腹に子を宿していない馬が競りに出され、それを買っていく業者を検索すれば肉屋だった。というのは、競りを見ていて、存在することの1つ。

これを自分は否定しない。

強い馬を作ろうとするなかで、淘汰されていく馬がいるというのは現実な訳だ。それまでも否定すると、最終的には競馬の在り方を否定するようになってしまうと自分は考えている。

引退競走馬にたいしてどうあるべきか?

昨今、引退競走馬に対しての支援が活発になってきている。

ただ、支援だけでは限界がある。何かしらの仕事をして貰うからこそ生きていけるし人間も馬を養うことが出来ると自分は考える。

例えば、5歳で引退した馬が30歳で死ぬと仮定した時に25年間も草を食むだけで生かしておくなんてのは現実的な考えではないだろう。

やはり、セカンドキャリアとして何らかの形が必要であると感じる。乗馬もその内のひとつだろう。

ただ、趣味としての乗馬が流行るか?と言えば、そうではない現実がある。クラブによりけりだが入会金は10万円とか、乗るためのブーツやキュロット(ズボン)、ヘルメットなどの用具もそれなりの金額。ここで鞍を買うとなったらかなりの額だ。レンタルで済むうちはまだ良いが、上手くなろうとか競技会に出てみようとなったら、それに特化した馬具を買わないといけない。

こうやってそれなりに費用がかかる乗馬が、幅広い世代に普及するか?と言ったら疑問符だろう。

他に引退競走馬を使うとなれば、ホースセラピーだろうがそれに使う引退競走馬は大人しいことが前提となって数が限られてくるし、そこまで頭数が必要か?となれば疑問符。

すなわち、今の日本で競馬以外にサラブレッドが必要とされる場というのは決して多くない訳であり、全ての競走馬が競馬場から去った後のセカンドキャリアが保証されている現状ではない。

そして、肉としての需要はそれなりにあるという現実。こことどう向き合うのか?が課題だろう。

引退競走馬全てを生かすこと、これを突き詰めて考えれば、生産頭数を減らすことに繋がり、競馬産業の縮小になると自分は考えている。

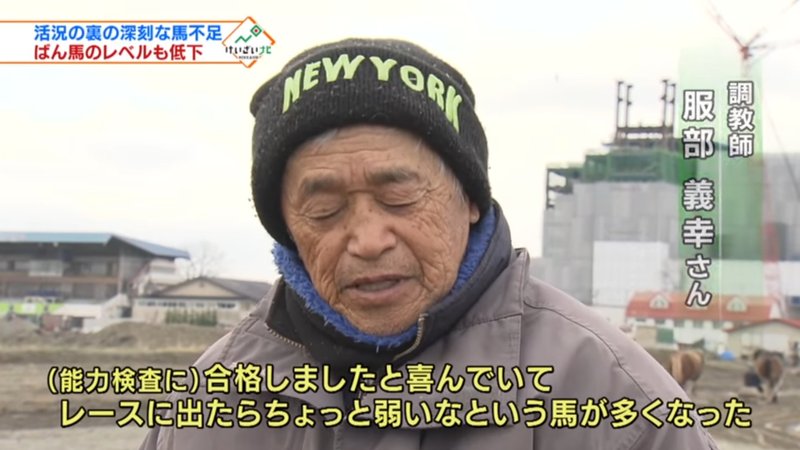

実際問題として、ばんえい競馬では生産頭数が減ったことで全体的な馬の能力が落ちたと調教師がコメントしていた。

強い、弱いは主観でそれがハッキリとデータに出る訳ではないのだが、こういう発言が出ているということだけでも参考になるはずだ。そして、日本国内で競走馬の生産頭数が減少すれば、ばんえい競馬の例と同様にレベルが下がるはず。

国際的に見て、今の日本馬は強い。海外でも結果を出している。これは競馬産業に携わる人の努力があったから。これは否定できないところ。

それを、引退競走馬のために今の国際競争力を落とせというのは、違うだろうと思っている。

競馬場で光を浴びる馬がいる一方で、競馬場を去る馬もいる。

これは競馬の形ではないだろうか。

なにもしていないと言われがち

引退競走馬のニュースが出る時には必ずと言っていいくらい「JRAがどうにかしろ」と言われてしまう。

そのJRAは「引退競走馬の養老・余生等を支援する事業」というのをやっている。

そして、引退名馬繋養展示事業にも助成金を交付している。

また、引退競走馬の諸課題に関する調査研究なども行っており、どうにかしろ。と言われがちだが、手は打っているというのが現実だ。

馬産地をめぐる情勢(令和4年6月)

そして、馬主がどうにかしろ。という意見も見るが「どうにかしろ」だけでは、どうにもならない。

「馬主はカネ持ちである。だから最期まで責任を持つべきだ」という意見を、引退馬のニュースコメントでよく見る。これを見るたびに「責任を持って厩舎から出すという選択をするじゃん…」 と言いたくなるけど、間違いなく理解されないからどうしたもんやらと頭を抱える。

— Yu-Ji (@Tachgnpa) April 26, 2023

これまでにもさんざん説明してきたが、肉としての需要もあれば、他の需要があったとしても再就職先はさほど多くない。

それが現実な訳だ。誰が悪い、悪くないという話ではなく現実だ。

そんな現実を直視せず、どうにかしろと言ったとしてもどうにもならない。

最後に

引退馬が殺処分というのは間違えていると、自分は言い続けている。少なくとも肉になっている事実がある。それに対して殺処分と言うのはおかしいだろう。

現実を直視して、真実から目を背けないことが大事だと思う。

サラブレッドは経済動物だ、という一言で結論付けてもいいのだが、それだとその言葉の裏にあるいろんな事情に触れないままで終わってしまう。それが誤解の素になってしまうのも事実だろう。

その誤解を解く努力をしなければならない。

誤解を解いたところで、理解が得られるとは限らないが、わからない人に説明をすることは大切だ。

そして、出来ることなら素人でも馬に触って貰うこと。触らなきゃ分からないことがある。馬に触るのが非日常じゃなく日常になれば考え方も多少は変わるのだが、そうじゃなくなったからこそ、競馬に対しての風当たりが強いのかもしれない。

各地で草競馬も行われていたが、それもだんだんと縮小されていっている現状で、馬に触るのが日常になれば、というのは夢物語だがそれくらい馬が必要とされるようになれば考え方も変わる。引退競走馬の再就職先も増える。それくらいしか思い付かない。

また、競馬の更なる発展を願っているというのも本音だ。高いレベルでの競走を見たい。そして強い日本馬というのを世界にアピールして、世界各国のバイヤーが日本に馬を買いに来る。それくらいの国際競争力を持てば、容易に潰すことが許されない産業となる。競馬反対派を黙らせるためには結果と実績が必要だ。一朝一夕で答えが出るものではないが、結果を出さなきゃ回りを黙らせることは出来ない。その為に馬を鍛えていくというのが、結果的には一番の近道ではないか?と考えている。

宜しければサポートお願いします。