黄色い帽子のおじさんに名前がない理由

「知らないこと、いっぱいあるよね♪」

「不思議なこと、たくさんあるよね♪」

の主題歌でおなじみ、アニメ『おさるのジョージ』。

我が息子(7歳)がドラえもんより面白いと賞賛する作品だ。

おさるのジョージは「黄色い帽子のおじさん」によってアフリカから大都市(ニューヨーク)に連れて来られた、好奇心旺盛な子猿である。猿にもかかわらず二足歩行をこなし、様々なことに挑戦し、時には失敗、時には成功する。

「いろんなことやってみようよ、きっとすばらしいことが、ほら待ってる♪」という主題歌は、彼らの世代はアジャイルなプロジェクト進行が当然であって、我々中年世代が染まってきたウォーターフォール型の進め方がすでに劣化している事実を暗示しているように、私には思える。

「3強」の聖域に参入できた理由

『おさるのジョージ』はもともと、1950年代から出版された絵本の古典である(我が家にも何冊かある)。が、半世紀を超えた'00年代後半にTVアニメとして復刻を果たし、突如として子ども向けアニメの新星となった。

当時('00年代)、筆者の認識によれば、わが国における子供向けアニメ業界は『ドラえもん』『しまじろう』『ポケモン』という3つの枢軸に完全に制圧されており、もはや立錐の地なしと思われていた。かかる枢軸の中に、おさるのジョージのような古典的なアニメがなぜ参入を果たせたのか。これは我々大人にとって分析する価値のある、「知らないこと」「不思議なこと」であろうと思うのだ。

『おさるのジョージ』の特徴①

ーサルに対する寛容さ・寛大さ

最初に『おさるのジョージ』の世界を貫く特徴を2点整理してみよう。まず1点目は、周囲の人間たちのジョージに対する驚くほどの『寛容さ・寛大さ』である。

(画像)レストランの厨房に入っても叱られないジョージ

wikipediaは以下のように紹介している。

ちなみに、この物語に登場する人間たちはほとんどがジョージに対して寛大であり、黄色い帽子のおじさんの知人たちが「やあ、ジョージ!」などと挨拶するのはもちろん、全く面識のない他人でさえもジョージに対しては人間の子供のように親しみを持って接している。ジョージがサルという理由で人間に驚かれたり、「こっちに来るな」などと拒絶されることはほとんどないどころか、大人の代わりに店番などをしていたとしてもその事自体を問題視することすら無い。

出典:https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ひとまねござる

『おさるのジョージ』の特徴②

ー黄色いぼうしのおじさん

つづいて2点目。ジョージの飼い主は、「黄色い帽子のおじさん」と呼ばれる中年男性だ。

(画像:黄色いぼうしのおじさん)

wikipediaは以下のように紹介している。

黄色いぼうしのおじさん(The Man with the Yellow Hat):

ジョージの飼い主。本業は博物館の学芸員で、アニメでの名前はテッド(原作では具体的な本名の設定はない)。トレードマークは黄色い鍔広の帽子(ピスヘルメットまたはキャンペーンハット)で、背広もネクタイも黄色い物を好んで着ている。非常識で突拍子もないジョージの行動に手を焼くこともあるが、ジョージの一番の良き理解者であり親のような存在。基本的にのんびりした性格で心が寛大であり、ジョージが少々失敗しても笑って許してくれる。ジョージのいたずらでお気に入りの黄色い帽子に穴を開けられたり、家中をメチャクチャにされても、驚くことはあるが決して怒ることはない。

普段は高層アパートに住んでいる。近くに牧場や公園などがある自然豊かな緑に囲まれた郊外に別荘を持っていて、時々ジョージと共にそこで過ごしている。

子供の頃に青い帽子と青いシャツ、さらに赤い半ズボン(おばあちゃんからもらった)を着せられたことがあった。しかし、好みではなかったのか、黄色い帽子のおじさんは「これ以降、黄色い物を身につけるようになった」と語っている。(中略)口癖は「いい子にしているんだぞ。」

出典:https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ひとまねござる

どうやらこの人物は、裕福な生活を送り性格は寛大だが、全身黄色ずくめで、家族の痕跡がない独身者である。属性としては相当奇天烈だ。にも関わらず名前がない。

過去の文学作品を遡ってみよう。主人公クラスに名前がないというモチーフとしては、漱石の『吾輩は猫である』を思い出させる。同作の場合は主人公に名前がなかった(飼い主は苦沙弥先生)。おさるのジョージはその逆だ。主人公ではなく飼い主側に謎が埋め込まれているのだ。

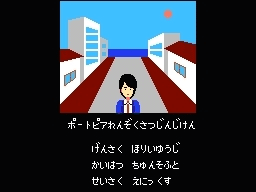

あるいは、私の専門領域であるファミコン作品に思いをめぐらせてみよう。身近な人物に謎が埋め込まれているというモチーフは、1985年の名作『ポートピア連続殺人事件』(原作・堀井雄二)を彷彿とさせる。もしかすると、身近に謎が埋め込まれるのは、ヒット作の一つのパターンかもしれない。

(画像:犯人は〇〇)

ではいよいよ、黄色い帽子のおじさんになぜ名前がないのか、という匿名性をめぐる表題の問いに入っていこう。

(ちなみにこの問いは、私が「これを今年の夏休みの自由研究にしてはどうか」と息子に提案したものである。だが息子は全く興味を持たなかった。そのため、私がまるで夏休みの宿題を代行するかのよごとく考察しているのである。)

黄色い帽子のおじさんになぜ名前がないのか

黄色い帽子のおじさんに名前がない理由として、直感的には以下の3つの可能性が考えられよう。

①創作上の意図がある

②Yellow Hat という単語が固有名詞化している

③イエローハット社に買収されている

まず②について。これは、Deep PurpleとかBlack Sabbathとかピンク・レディーと同じように、色彩の実在は徐々に後退し、固有名詞へと結晶化した現象のことである。だがしかし、例えばDeep Purpleは紫ずくめではなく、Black Sabbathは黒ずくめではない。ピンク・レディーも(筆者の幼少期の記憶の限り)ピンクずくめではない。

(画像:ピンク・レディー)

だが黄色い帽子のおじさんにおいて、黄色の色彩は決して後退していない。何しろ全身黄色ずくめなのだ。古典的なメタルバンドよりはるかに様式美なファッションであるといえよう。よって②の可能性は低いと思われる。

続いて③についてであるが、株式会社イエローハット(東証1部上場、証券コード9882)は、東京都中央区に本社を置くカー用品チェーンである。創業者の鍵山秀三郎は、「日本を美しくする会」の発案・創設者で、社員による清掃活動や企業収益の一部を社会に還元する活動でも知られる。黄色い帽子のおじさんとの資本提携については今のところ適時開示されていない。また、同社のキャラクターは「ハットにゃん」という灰色の丸い猫であり、おじさんにも子猿にも似つかぬ微妙な存在だ。

(画像:ハットにゃん オフィシャルサイトより)

以上のことから、可能性は①、創作上の意図に絞られるであろう。では、なぜ、作者は彼を匿名化したのか。

ネットで検索してみた

まずは全知全能のGoogle先生に訊ねたい。

「黄色い帽子のおじさん」「正体」で検索すると・・・

黄色い帽子のおじさんの結婚や家族の情報は?黄色しか着ない理由や年収も調査!

黄色い帽子のおじさんの年齢や名前は?結婚や仕事にジョージとの出会いも調べた!

という結果が表示された。一見して「ああこのリサーチ・クエスチョンは終わりだ・・・」と、修論提出期限まで残り1日にもかかわらず統計的有意性を見出せていない院生のような気分に陥る。が、これらの検索結果を見ていくと、おしなべて

「いかがでしたか?おさるのジョージが見られる動画配信サービスをご紹介!それがこちらの・・・」

というアレなやつであった。気を取り直して考察を再開する。

子ども向けアニメの共通点を抽出する

子ども向けアニメの業界は『ドラえもん』『しまじろう』『ポケモン』という3つの枢軸に制圧され、そこにジョージが参入したことはすでに述べた。このうち、しまじろうは他と比べやや対象年齢が低めに設定されていることからひとまず除外して考えることとし、ドラえもん、ポケモン、ジョージの3つを見くらべると、物語に共通点があることが見いだせる。

それは、これらがいずれも

「有能な動物を飼う物語」

であるということだ。

世界各地に散らばる物語には共通の類型が見られる――このことは、構造主義の祖であるレヴィ・ストロースの神話の分析(構造解析)を端緒に、ジョゼフ・キャンベルによる神話の類型化によって示された。その一つが、「英雄帰還伝説」(ヒーローズ・ジャーニー、hero's journey)だ。英雄帰還伝説とは、英雄が啓示を受け、旅に出て、試練を受け、成長し、そして故郷に帰る、という一連のパターンだ。このパターンは世界のあらゆる物語に共通してみられ、たとえば、映画『スター・ウォーズ』シリーズはこのパターンを下敷きにして創作されたことはよく知られている。

このような「物語の類型化」のメカニズムは、英雄帰還伝説のような形で、子ども向けアニメにも、また存在しうるのではあるまいか。それはつまり、有能な動物を飼う物語、なのではあるまいか。

ドラえもんは、のび太が有能な動物「ドラえもん」を飼う。

ポケモンは、サトシが有能な動物「ピカチュウ」を飼う。

そしておさるのジョージは、黄色い帽子のおじさんが有能な動物「ジョージ」を飼う物語である。

有能な動物が活躍するメカニズム

さらに考えを進めてみよう。

有能な動物がいたとして、その才能を発揮するためには、動物が活躍できる環境、あるいはサポート体制が備わっていなくてはならない。例えていえば、会社にどれほど有能な社員がいても、上司や同僚に恵まれない限りその才能が開花しないのと同じだ。つまり、有能な動物はその周囲の寛大さとセットではじめて機能するのだ。

では「有能な動物が飼うこと」が物語の共通構造だと仮定するならば、その周囲の寛大さは、物語のいわば「鋳型」のようなものといえ、鋳型の存在を実証することで、その仮説の真偽を示せるかもしれない。

ではまず、ポケモンをみてみよう。ポケモンについて、実は私はあまりよく知らない(我が息子がまだその世界の全容を把握していないため)。だが、どうやら「サトシ」という飼い主は、黄色い帽子のおじさんとその匿名性において非常によく似ているようだ。サトシは、カタカナで名前が記されているものの、苗字はもたない。また家庭の状況も、どうやらお母さんはいるらしいが、それ以外の情報はほぼ存在しない。物語誕生から800種類以上のポケモンをゲットしつづけているにも関わらず、その正体は未だ謎の人物なのである。驚くべきことではないか。

次に、『ドラえもん』についてみてみよう。ドラえもんの世界では飼い主(のび太)は名前を持っている。その点においてジョージとは世界の構造が一見異なるように見える。しかしのび太の特徴は、その名前の実名性ではない。

彼は実名である代わりに無能である。

彼は常に赤点を取るなどしては母親に叱られ、あるいはジャイアンやその配下にいじめられるなどして常時助けを必要とする。

こうした状態は、裏を返すと、のび太は自らが無能であることによって、ドラえもんの有能さを際立たせる役割を果たしているといえる。逆説的な言い方になるかもしれないが、ドラえもんの有能な活動を保証するため、のび太は体を張って無能を装いつづける点で、実は有能かもしれない。

このように考えていくと、その延長線上に、黄色い帽子のおじさんの輪郭が徐々に明らかになってくる。

すなわち彼に名前がないのは、有能な動物、すなわちジョージの活躍を保証するために、匿名性をまとう必要があるのだ。

有能な動物の周りをとりまく人物たちは、名前を持たない、あるいは、無能を装うという装置を持たなくてはならない。

そしてこの装置がもたらすものは何か。それはさきほど示した「鋳型」のメタファーがすでに暗示しているだろう。

エピソードを無限に製造する

「鋳型」。それは鋳造(ダイキャスト)という製造方法で用いられる型枠のことだ。鋳型は作りたい形と同じ形の空洞部を持ち、溶けた金属を流し込み、それを冷やして固める。鋳型によって我々は同じ形を無限に製造できる。

すなわち、物語に埋め込まれたこの装置によって、無限に生み出されるのは「エピソード」である。

言うまでもなく、『ドラえもん』の原作者である藤子・F・不二雄はすでに死去しており、藤子・F・不二雄が新作を書くことはない。それでもアシスタントたちが引き続き執筆をつづけていて新たな作品が出続けるのはなぜか。それはドラえもんという有能な動物と、無能な飼い主のび太の組み合わせが、エピソードを無限に生み出す永久機関となったからだ。

また『ポケモン』は、『ドラえもん』とはまた違った形で、エピソードを無限に生み出す力がある。我が息子の報告によればポケモンの個体種はすでに807に達しているとのこと。これは、サトシという飼い主が固有の住所や家族に縛られない、という匿名性の舞台装置によって、無限に生み出されているのである。

では『ジョージ』はどうだろうか。原作者、ハンス・アウグスト・レイとマーグレット・レイはすでに20世紀中に鬼籍に入っている。しかしながら、(息子の見ているアニメを私が横目で確認した限りにおいて)、ジョージは最近「木星探査」「お掃除ロボットの操作」「ドローンの操縦」等に挑戦したはずで、これは20世紀の創作範囲を到底超えている。

板垣死すとも自由は死せず。原作者死すともアニメは死せず。

エピソードが無限に生産される『ジョージ』のメカニズムは、いわば、『ポケモン』と『ドラえもん』のハイブリッド型だ。黄色い帽子のおじさんという人物の匿名性がジョージの有能さを引き出す、その相互作用によって、原作者は肉体と脳を失ってもエピソードを書き続けられるのである。いわば物語を無限に生み出す永久機関かもしれない。

まとめ

いかがでしたか?『おさるのジョージ』、こういう番組なら子供に安心して見せられますよね?

というわけで、

おさるのジョージが見られる動画配信サービスをご紹介!それがこちらの・・・

というアフィリエイトへの誘導はそのうち行うとして、次回はさらに考察を進め、「黄色い帽子のおじさんはなぜ黄色なのか?」について書くつもり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?