高知県須崎市の「てくテックすさき」を視察しました②(子どもはどう学んでいる?)

先日、高知県須崎市のテクノロジー教育施設「てくテックすさき」を視察させていただきました。

二回目の報告となる今回は、子どもたちのITや先端技術の学びの状況をみてみましょう!

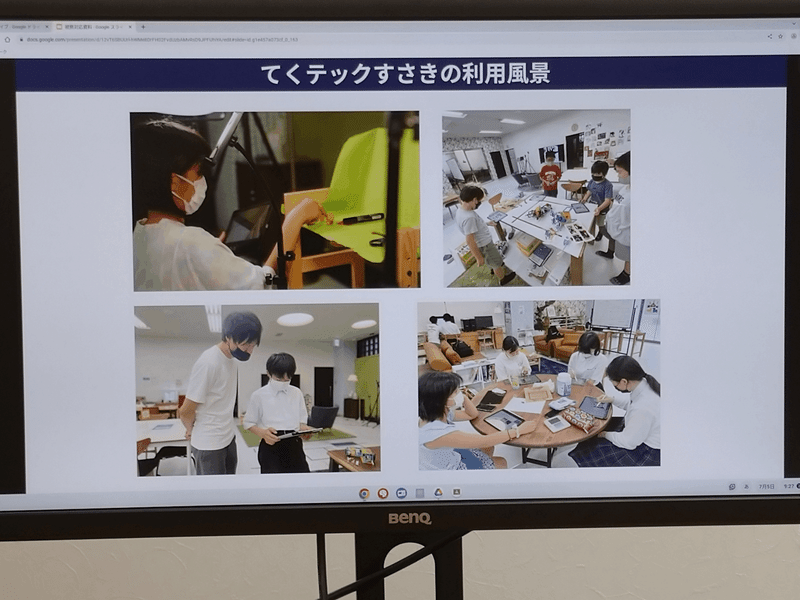

てくテックでは、小学校5年生~高校生が平日の放課後と休日に、無料で、いろいろなIT・先端技術の機器を利用できるようになっています(開館日:水、木、金、土)。場所は、高知信用金庫旧須崎東支店(大間本町)の建物を活用しています。入口には、高知信金のATMもあり、市民の方に身近な場所ですね。

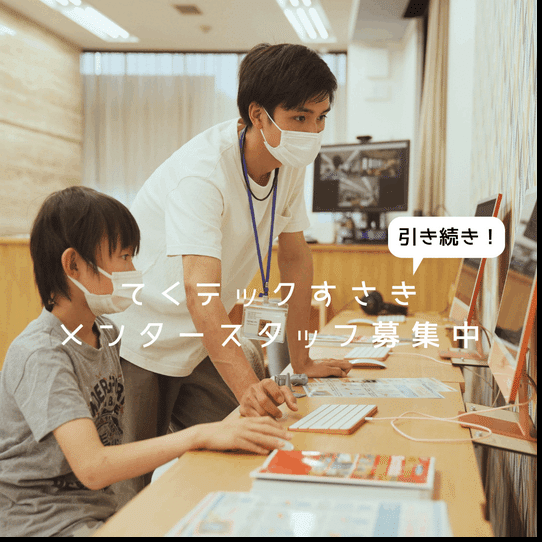

私は、この施設のカナメは、メンター、つまり、「子どもに寄り添って、機器の説明をしたり、子どもの対話の相手になる方」の存在だと思っていました。もちろん、ITテクノロジーに通じていなければなりません。

施設を管理しているNPOみんなのコードの方もそうですが、大学生や若い技術者、クリエイターの方がたがあってこそ、こうした学びの施設は成り立つものと思うのです。

メンターについては事前研修があるとのことでした。これまでのメンターは地元の大学生など。関係者のお話では、「子どもとうまくかかわれる人でなければならないけど、みんなすばらしい」とのことです。

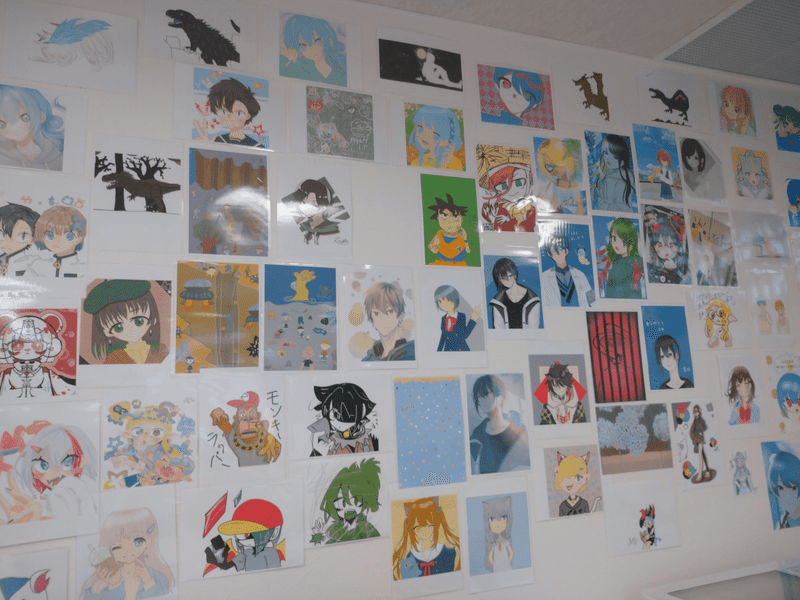

てくテックすさきは、開館当初、メンターをされた方の一人が、女性でイラスト専門であったため、多くの女のお子さんが利用し、デジタルイラストを学んだ、とのことです。利用者の男女比は、男51%、女49%とほぼ違いはありません。IT女子がたくさん生まれるかも。。

利用者数については、4年度の開館日数は193日、のべ利用者数は1672人、一日あたり利用者数は8.7人、利用者数(実数)は142人、登録者数110人、リピート率77.5%となっています。学校別では、小学校49%、中学校43%、高校8%となっています。

通常(講座やイベントのない日)は、来館者みながそれぞれ好きなことをしている状況です。日によってメンターが変わります。メンターもそれぞれ専門分野がありますから、メンターのサポートを受ける日、受けない日、今日はイラスト、明日はプログラミング、明後日は、、なんて感じになります。広く浅く、テクノロジーに親しむきっかけづくりになれば、という趣旨とのことです。

てくテックは、一年目の4年度から、講座・イベントが多く開催され、管理者であるみんなのコードの館長、副館長やメンターの方々の積極的な姿勢や実務能力の高さがうかがえます。

講座・イベントでは、たとえば、プロ講師による講座「がちテック」、その簡易版である「ゆるテック」、夏休みmicro:bit講座、プログラミングコース、Chat GPT市民講座、などが4年度は開かれました。人気があったのは、マイクロビット講座だそうです。micro:bitは、子ども向けのプログラミング教育用に作られたマイコンです。 とても簡単なプログラムで、LED画面に文字や図形を表示したり、スピーカーから音楽を鳴らすことができます。これも、人気があったのは、男性のメンターの影響が大きかったからとのことです。

イベントでは、てくテックフェス、母の日ギフトづくり、ロボコン、マインクラフトカップ参加、などが開催されました。マインクラフトとは、3Dの四角いブロックだけでできている世界の中で建物を造ったり、創られた世界を冒険したり、敵と戦ったりなど遊び方がプレイヤーにゆだねられているゲームです。マインクラフトでは四国大会に参加し、入賞されています。

「てくテックフェス」では、子どもの常連利用者がメンターの役割を行うそうです。ちなみに、利用者だった高校生の方が、5年度は大学に入り、メンターになっているそうです。

イベント・企画では、来館者の提案によるものもあります。ゲーム大会、野外撮影、バンド発表会、などです。これらの活動には、不登校の子も参加しているとのことです。垣根が高そう、、なんてことはなく、地域の方が足を運びやすい、親しまれる、そんな施設にもなっているようです。

企画力の高い、てくテックですが、今後の取組としてはどのようなものがあるのでしょうか?レクチャーしてくださったOさんによると、、

①まず、市内遠方の利用者向け無料送迎サービスが開始されています(6月21日~12月)。定員1日1組4名まで、前日17時まで専用LINEにて予約、発着場所は自宅又は公民館とのことです。

②また、低年齢層の試験的受入れが計画されています。大人の手が入る前の低年齢期から興味関心を養い、継続的な活動を通じ、自己実現の喜びや習慣を身に着ける、とのことです。実施方法の検討、ニーズ調査、課題の抽出等を行うため、試験的に受入れを行うとのこと。

③そして、授業でのテクノロジー体験。テクノロジーを体験することで、自分の可能性や視野を広げ、進路選択、職業選択の幅を広げる (育てる力、教育の視点)、創作活動を通じた新たな自己表現の方法について学ぶ機会を創出するとのことです。市内のすべての子どもが体験できるよう、全小中学校で1学年分の予算を確保しているとのことです(令和5年度)。

④中学校部活動(DC部(仮))の新設。学校での学びを超え、テクノロジーに関する知識や技術を深め、社会での実践を目指すとのこと、部活動の地域移行の一環とのことです。

これから利用者も増えていきそうですが、広さや機器・メンターの数などを考えると、一度に多くの方の利用はできません。第三の居場所としての役割との兼ね合いなどもありますね。ちなみに二階は、市の教育支援センターになっており、ここで、不登校の子のサポートも行っているそうです。

須崎で、てくテックのような先端のテクノロジー施設ができた秘訣をある方に聞くと、「市長が、やってみなはれ精神で」とのことでした。駅で偶然楠瀬耕作市長にお会いしましたが、おおらかな感じの方とお見受けしました。すべての関係者のかたの包容力の大きさで、子どもたちにテクノロジーに親しむ機会や、もう一つの居場所が提供されているのですね。

海に面した須崎、子どもたちがてくテックで得たこと、学んだことを活かして、人生や社会の大海に漕ぎ出していく、、須崎の方のエール、暖かさを感じる施設でもありました。

てくテックすさきの今後に引き続き、注目していきたいと思います!

※てくテックの様子は、インスタをみていただくのが一番かな、と思います。みてね!

https://www.instagram.com/tekutechsusaki/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?