生きのびるための事務

あんちぽさんの読書ログで本書を知り、標題のタイトルに関心をもった。私は経緯を知らないが、オンラインで連載されていた文章を漫画仕立てにして出版した本のようだ。

当初「事務」という単語から役所へ行って申請書を書いたり、賃貸の部屋を借りるために契約の手続きをしたりといった、他者 (他社) との手続きを遅滞なく誤りなく進めるための書類作業を事務のように私は考えていた。どちらかというと、退屈な、書類の欄を埋めるだけの形骸化した手続きも多いことから、つまらないとか、面倒だとか、そういったネガティブな印象を事務という言葉そのものにもっている。

しかし、本書で言うところの事務とは、私が先入観で捉えていた事務とは大きく異なるものである。

私は本書で紹介されている事務の一部を「課題管理」と呼んでいる。不確実な未来を、確実なものにしていくための仮説や事実の積み重ね、現実のフィードバックやふりかえりなどを駆使して不確実性を少しずつ削減していく方法論としての課題管理がある。

本書で言うところの事務にはそういったシンプル且つ一連のプラクティスを提案している。そして、著者が実際にそのプラクティスを行い、その結果も出ているのだから実践的なプラクティスと言えるだろう。私自身、本書の事務を否定するようなところはなく、私が日々やっていることの一部に近いようにみている。

余談だが、2ヶ月ほど前に 本居宣長 の「姿は似せ難く、意は似せ易し」という言葉を知る機会があった。それ以来、この言葉が気になっていて、オンラインで調べると小林氏の著書がよく引用されているのをみかけ、私もその著書を買ってみて読んでみたが、該当の章を2-3回読んでみたものの、小林氏が本居宣長の意図を解説している内容が難解でまだよくわからない。

本居宣長に、「姿ハ似セガタク、意ハ似セ易イ」という言葉がある。(国家鉢論斥非再評の評) ここで姿というのは言葉の姿の事で、言葉は真似し難いが、意味は真似し易いと言うのである。普通の意見とは逆のようで、普通なら、口真似はやさしいが、心は知り難いと言うところだろう。普通の意見に別段違ったところもなさそうではあるが、・・・ (このあと解説が10ページほど続く)

私の本居宣長の理解はともかく。私が本書を読んでみた限り、本書の意図や意義を理解するものの、私はそのことを「課題管理」と呼び、本書の著者は「事務」と呼ぶ。まさに言葉はまったく別なのに、意味 (意図) は似ていることに気付いた瞬間でもあった。

事務とはなにか

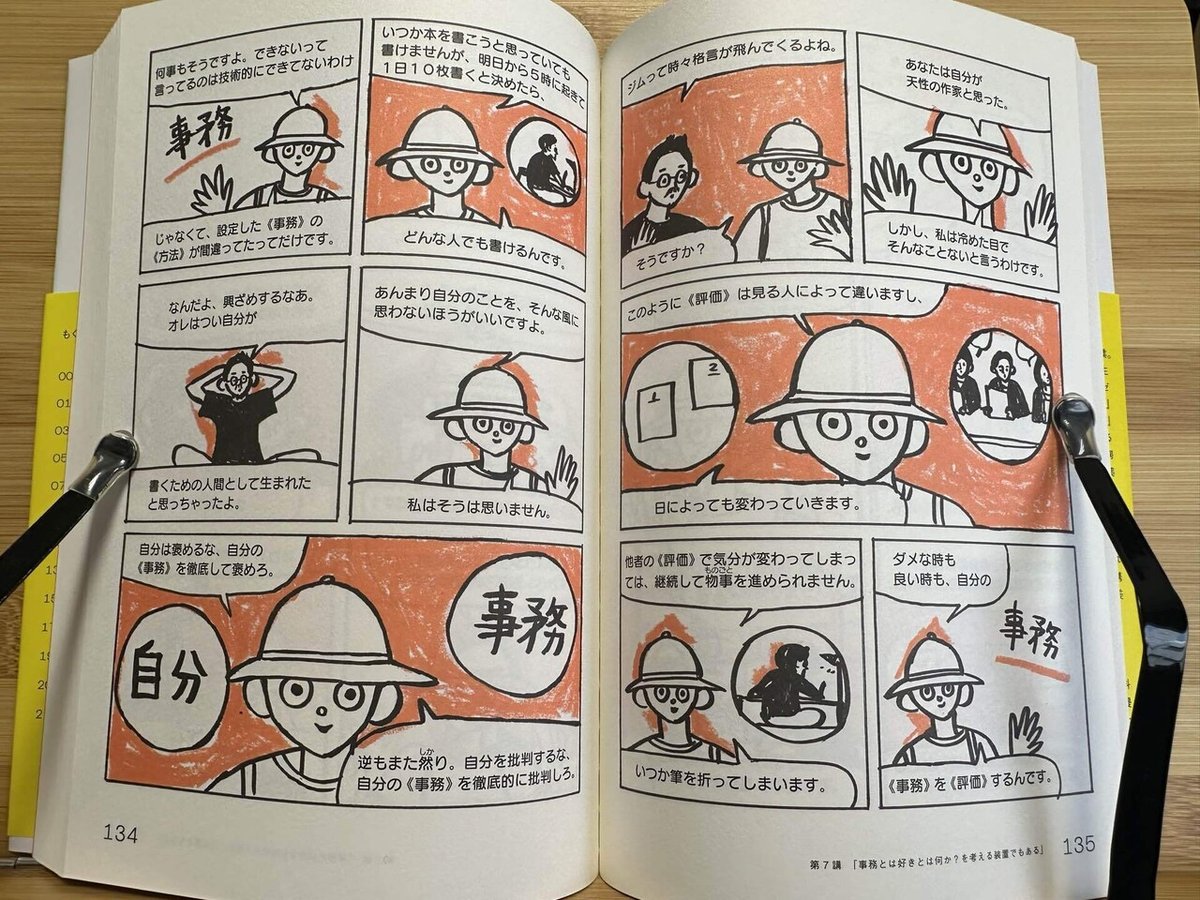

本書は漫画仕立てなので読みやすい。とは言っても、ほとんどのパートは著者とジムとが会話をしているだけ。漫画の絵柄がシンプルで飽きのない雰囲気だったのが私にとっても好みで読みやすく感じているのもあるでしょう。

次の帽子をかぶったポーカーフェイスがジムになる。本書を通して事務に関するアドバイスを著者に与え続ける。著者の友人であり、著者のメンターであり、著者の理解者でもある。

ジムがアップになって説明しているコマはなにか大事なことを言っているような気がする。

<事務> とは抽象的なイメージを数字や文字に置き換えて、<具体的な値や計画> として見える形にする技術です。その <具体的さ> というものには命が宿るんですよね。

本書における事務の定義はこのように説明されている。また別のところでは、著者にとって重要だった2大事務として次があげられている。

スケジュールの管理

お金の管理

これらは著者にとって重要だったとある。これは一般論としても通じるように思える。多くのケースで本書における事務とは言語化することに置き換えられる。会議の議事録をよく取る人には実感できると思うが、無駄な会議というのはお互いに非論理的な、意味の通らないことを口頭でやり取りしているだけのときがある。口頭でやり取りしていると、なんとなく会話や質疑応答の受け答えができているような気分になるが、文章にすると論理的にはまったくかみ合っていない場合がある。そういった無駄な議論を避けるため、会議の見える化を「空中線から地上戦へ」と表して、ホワイトボードなどを活用して言語化を行いながらファシリテーションする手法もある。

原則として、口頭や会話のやり取りを信用すべきではないと私は考えている。それは容易に嘘を発してしまったり、デタラメを並べてしまう懸念があるからだ。私自身、口頭ではデタラメを並べてしまうことがたまにある。しかし、文章にして自分で読み返すことで自分自身のフィードバックを受けて、少なくとも論理的におかしくない内容に推敲できる。

現代のような複雑な社会の、複雑なシステムの、複雑な価値観の中で生きていて、先を見通して矛盾なく生きていくのは難しい。さらに世の中の状況も時間とともに変わる。定期的に見直して時代の流れに即していること、論理的におかしくないこと、そういったフィードバックやふりかえりを何度も繰り返すためには言語化は避けられないでしょう。それを本書では事務と呼んでいて、古くて身近な語呂のよい言葉で抽象化している。

私の考える課題管理とは、不確実性を削減するために issue という単位にコンテキストをまとめ、その issue を解決するために複数のタスクを設け、仮説を立て、調査と考察を進め、事実としてわかったことから issue を修正したり、タスクを再設計したりしながら少しずつわかったことを増やしていく。issue は主に抽象的、且つ一定規模以上の複雑な対象となることが多い。そのため、最初から issue の全体像はわからないことが多い。そして issue 同士が別の issue と紐付いて関連していたり、さらにその関連性から示唆を得ることもある。

本書における事務の文脈に照らすと issue とは抽象的なイメージであり、issue を解決するためのタスクに具体的な計画だったり、実際に調査してわかったことから数字や文字を置き換えていき、issue がより明確なものになったところで具体的な施策や解決策が明確になったりする。

事務とは課題管理と同じことをしているように私は感じた。

上手くいくことしかしない

上手くいく人は、上手くいくことしかしません。簡単なことです。<上手くいく> とは、ただ <やり方が合っていた> ということだけなんです。

たまたま本書を読む数日前にイチローの動画をみた。

イチローは嫌いなトレーニングは嫌だったからずっと嫌いでやらなかったという。一方でやらないといけないとすれば、自分が好きなようにアレンジして自分が続けられるように克服していったとも語っている。

私自身、ある程度の歳になって組織に居場所がないという漠然とした違和感からなんとなくで起業した人間だということを次の記事に書いた。

みんなと同じことをできなかった私には、これらの言葉がよく刺さる。自分の中で嫌なことをずっと我慢して続けているうちに、あるときキャパシティを超えて耐えられなくなる。おそらく若い頃よりも歳をとるほどそうなっていく。

ここでいう「上手くいく」とは、これをやれば生活が保証されるわけでも成功が約束されるわけでもない。事務が上手くいくと言っているだけだ。しかし、事務が上手くいった結果としてその目的を達成できる確率は高くなる。イチローも「継続することが大事」だと語っている。

私の経験則では、努力を継続しても成功することは保証されないが、私の周りの人たちは例外なく継続して大量の積み重ねをしている。そういった積み重ねなくして成功している人を私は唯の1人も知らない。だからこそ、自分にとって続けられるやり方や仕組みがとても重要だという意見には同意する。

続けられることが才能

事務は <才能> に溢れているよ、毎日書き続けているからね。

<才能> っていうのはそれだけです。いつまでも楽しく好きなことを、続けられる = <才能> があるってだけです。

これは IT 業界における勉強の文脈でもよく出てくる格言の1つだと思う。私の知人に Linux Kernel のコミッターの開発者がいる。その知人はコンピューターが遅いことが気に入らなくて7年ほど仕事もせずに Linux Kernel のソースコードを読みまくって詳しくなった。そして、その結果としてコミッターになった。コンピューターを速くしたいという動機だけでそれだけの時間をソースコードを読み書きすることに費やせる開発者が世界に何人いるのだろう?と過去に思ったことがある。私もプログラミングは好きな方だが、好きにもレベルがあるのだと実感したエピソードの1つだ。

年単位で継続できることはそうそうない。3年、5年、10年と続けられていることはあるだろうか?仕事はそういった年単位で継続するにはよい取っ掛かりになる。だからこそ、なるべく自分にとって関心をもてることや好きなことを仕事にすればよいというのは理に適っている。また、好きではなかったとしても、その仕事が得意であれば、年単位で継続して習熟した結果として高いスキルをもつようになった人たちもいる。

その価値観は人それぞれだったとしても、大事なことは継続であり、年単位で継続して身につけたスキルはそうそう他人に代替されるものではないと私は思う。

方法を褒めて批判する

この考え方はお仕事の中では業務としてよく見聞きするものの、個人の活動の中では、私はあまり認識していなかったものなので取り上げてみる。

自分は褒めるな、自分の <事務> を徹底して褒めろ。逆もまた然り。

自分を批判するな、自分の <事務> を徹底的に批判しろ。

私は IT 業界の開発しか知らない人間なので一般論としてこれらを言えるのかどうかはわからない。昨今のソフトウェア開発の業務はチーム開発となっていて、業務は仕組みやワークフローをもって改善していくというスタイルが定着してきた。なにかうまくいかないことがあっても、特定のメンバーがその責任を果たすことも追及されることもない雰囲気が普通になりつつある。

それはあくまで会社というチームで働く上での方法論のように私は考えていた。しかし、事務の考え方だとそれを個人に応用してもよいように思えてきた。うちはひとり会社なので会社と個人の境界が曖昧である。なおさら、私の失敗 ≒ 会社の失敗に直結するわけであるけれども、社員は一人であっても社内で行っている業務はすべて課題管理で issue として管理している。その失敗を自身の過失のように実感するのではなく、仕組みやワークフローの改善をする機会として考え方を変えるのはよい取り組みのように思えた。

余談だが、私は自分を褒めるということはほぼない。よくある目標管理の自己評価も3より上をつけたことはほとんどない。自画自賛のよいモノができたら評価してほしいという気持ちはあるものの、褒めてほしいとは思わない。逆に本書を呼んで自身のやり方を褒めるということもやってみてもよいかもしれないと思えた。

何事も前払い

最後にひとり会社の経理のコツのようなことも、本書の内容をだしにして言ってみる。

とにかく何事も前払いするんです。前払いしてもらったらどうです?

嬉しいよ。

(中略)

今の日本の会社は後払いですが、それだと納期も遅れるし

いいことは何ひとつないんですよ。

これは真理だと私は思う。実は1年半ほど前からうちの会社では請求書をもらったら即払いをしている。期限なんかお構いなしにすぐ支払う。

一般論として、財務をよくするには「支払いは遅く・回収は早く」が資金繰りの視点からは正しい。大企業ではワークフローやシステムで制御されていて支払いサイトを変えることなどできないでしょう。

しかし、ひとり会社や中小企業は支払いサイトなど、はっきり言ってどうでもよい。もっと言えば、たかだか1-2ヶ月の支払いサイトを気にしないとやっていけない会社の資金繰り状況だとしたら、それはすでに経営上のなんらかの問題を抱えている。

ある会社のお仕事を過去に受けたとき、その会社は請求書を送るとその当日に振り込みをしてくれた。支払いサイトは翌月末なのに。そして、請求書を作る過程で会計システムに取引明細を作り、その明細に対して即日で入金してくれると売掛金の消し込みもすぐ済むので事務手続きの工数を削減できるという実利もある。

まぁ実際のところ、そんな実利は微々たるものだが、請求書を送ってすぐにお金を支払ってくれるとシンプルに嬉しいという気持ちが出てくる。事務手続き工数の削減などおまけに過ぎない。いずれ1-2ヶ月後に支払うお金をただ早く支払うだけで取引相手に喜んでもらえることは多いでしょう。こんな簡単なことで。

その嬉しさを私自身も売掛金を回収する立場で実感して以降、うちの会社では請求書をもらったら支払いサイトに関係なく即払いしている。不動産の賃貸系以外に前払いを要求してくる取引相手は記憶にないが、信頼できる相手なら前払いでもよいのだろうと本書を読んで気付いた。

まとめ

他でもビジネス書を漫画にしているのをたまにみかける。本書はそういったジャンルの1つと言えるでしょう。絵柄を気に入る・気に入らないというのはあるかもしれないけど、対話形式の展開と漫画は相性がよいように思えた。

本書のテーマではないけれど、著者の心の中にはジムという事務員がいて、いつでも著者を励ましてくれたというのが本書のストーリーの発端となっている。ひとりは弱いものでうまくいかないときや失敗したときに不安になる。困ったときに相談できない状況を作るのはよくない。ジムのような存在を、なんらかの形で仕組み化しておくことは大事なことだと本書を読んでいて私が実感したことの1つでもある。

いつか私も「やり遂げるための課題管理」のような本を漫画風に書いてみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?