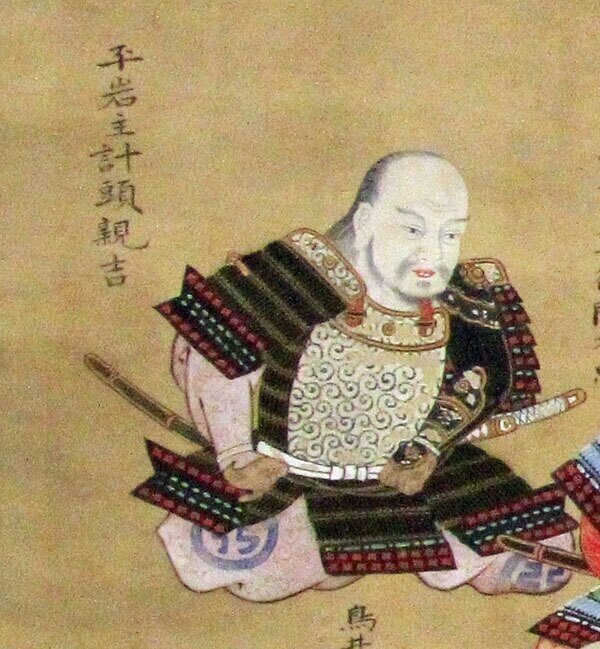

「徳川十六神将」平岩親吉

■江戸幕府公式記録『徳川実紀』「東照宮御実紀」(巻3)

築山殿と申けるはいまだ駿河におはしける時より、年頃定まらせたまふ北方なりしが、かの勝賴が詐謀にやかゝりたまひけん、よからぬことありて八月二十九日小藪村といふ所にてうしなはれ給ひぬ。(野中三五郞重政といへる士に「築山殿討て進るべし」と命ぜられしかば、やむ事を得ず討進らせて、濵松へ立かへりかくと聞え上しに、「女の事なればはからひ方も有べきを、心をさなくも討取しか」と仰せければ、重政大におそれ是より蟄居したりとその家傳に見ゆ。これによれば、ふかき思召ありての事なりけん。是れを村越茂助直吉とも、又は、岡本平右衛門、石川太郞右衛門の兩人なりとしるせし書もあれど、そはあやまりなるべし。)

信康君もこれに連座せられて、九月十五日二俣の城にて御腹めさる。是皆織田右府の仰によるところとぞ聞えし。(平岩七之助親吉は、この若君の御傅なりしかば、「若君罪蒙りたまふ」と聞て大におどろき濵松へはせ參り、「これみな讒者のいたす所なりといへども、よしや若殿よらかぬ御行狀あるにもせよ、そは某が年頃輔導の道を失へる罪なれば、某が首を刎て織田殿へ見せ給はゞ、信長公もなどかうけひき給はざるべき。とくとくそれがしが首をめさるべく候」と申けるに、君聞しめして、「三郞が武田にかたらはれ謀反すといふを実とは思はぬなり。去ながら我今乱世にあたり勍敵の中にはさまれ、たのむ所はたゞ織田殿の助を待つのみなり。今日彼援をうしなひたらんには、我家亡んこと明日を出べからず。されば我父子の恩愛のすてがたさに累代の家国亡さんは、子を愛する事を知て祖先の事をおもひ進らせぬに似たり。我かく思ひとらざらんには、などか罪なき子を失て吾つれなき命ながらへんとはすべき。又、汝が首を刎て三郞がたすからんには、汝が詞にしたがふべしといへども、三郞終にのがるべき事なきゆへに、汝が首まで切て我恥をかさねんも念なし。汝が忠のほどはいつのほどにか忘るべき」とて御涙にむせび給へば、親吉もかさねて申出さん詞も覚えず、なくなく御前を退り出たりといふ。是等の事をおもひあはするに。当時の情体ははかりしるべきなり。

また三郞君御勘当ありしはじめ、大久保忠世に預けられしも、深き思召有ての事なりしを、忠世心得ずやありけん。其後、幸若が満仲の子・美女丸を討てと命ぜし時、其家人・仲光、我子を伐てこれに替らしめしさまの舞を御覽じ、忠世に「よくこの舞を見よ」と仰せありし時、忠世、大に恐懼せしといふ説あり。いかゞ。誠なりや知らず。)

【大意】徳川家康の正室・築山御前(今川義元の姪)は、調略を得意とする武田氏の口車に乗せられたのであろう、武田勝頼と組んで織田信長を討とうとしていたので、徳川家康は、家臣・野中重政に討つように命じた。野中重政が浜松城の徳川家康に「築山御前を小籔で討った」と報告すると、徳川家康は、「相手は女であるから、出家させるとか、打つ手は色々あったろうに、気が利かぬ奴じゃ」と叱ったので、野中重政は恐縮し、庄内の実家に帰って蟄居した。(西来院の築山御前の墓前には、野中氏が寄進した灯籠がある。)

連座で嫡男・徳川信康も殺すことになると、徳川信康の守役・平岩親吉が浜松城に来て、「こうなったのは守役の私の育て方が間違っていたからであり、私の首を刎ねて織田信長に差し出し、徳川信康を助けください」と徳川家康に訴えると、徳川家康は「そなたの首では織田信長は納得しない。徳川信康は無実であるが、この乱世では織田信長の力が必要で、我が子の命を重んじて徳川家を潰したら先祖に笑われる」と言って泣いたので、平岩親吉は引き下がった。(平岩親吉は、徳川信康の遺髪を受け取った。この遺髪は、江浄寺の五輪塔の下にある。)

幸若舞「満仲」には、源満仲が、息子・美女丸の殺害を家臣・藤原仲光に命じたが、藤原仲光は、主君・源満仲の心境を察し、自分の息子・幸寿丸の首を刎ねて献上するシーンがある。徳川家康は、二俣城主・大久保忠世に「よく見よ」と言ったので、大久保忠世は恐縮したという。(そして大久保家は徳川信康に祟られた。)

【大略】江戸幕府の公式記録では、徳川家康は織田信長に武田勝頼と内通している正室・築山御前と、連座で嫡男・徳川信康を殺すよう命じられたとする。そして、徳川家康は、2人を逃がすつもりでいたが、家臣の野中重政も、大久保忠世も、その気持に気づかなかったので2人は死んだとする。このように、築山御前は「はめられ」、徳川家康は「やむ無く」、徳川信康は「無実」と、徳川家の人を擁護することを「徳川中心史観」という。

1.平岩親吉の出自

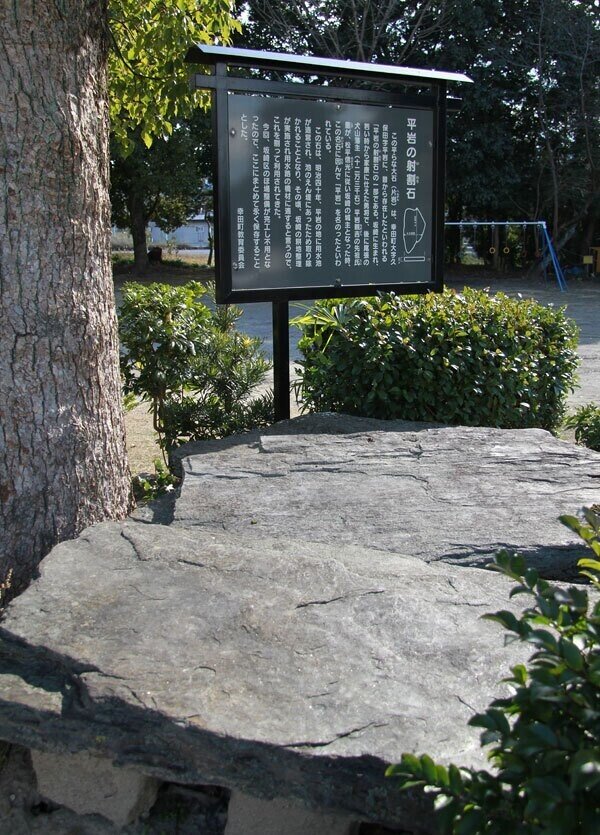

「平岩氏」の苗字は地名「平岩」による。地名「平岩」は「射割石」による。「射割石」は、古墳の天井岩だと思われるが、石橋として使われ、現在はその役目を終えて「八百富社」(大久保彦左衛門忠教の「坂崎陣屋」(「大久保氏陣屋」とも)跡。愛知県額田郡幸田町坂崎御屋敷)に置かれている。

■現地案内板「平岩の射割(いわり)石」

この平らな大石(片岩)は、幸田町大字久保田字平岩に、昔から存在したといわれる「平岩の射割石」の一部である。坂崎に生まれ、若い時から家康に仕えた勇将で、後に尾張の犬山藩主(12万3千石)平岩親吉(ちかよし)の先祖氏重(うじしげ)が、松平信光(のぶみつ)に従い坂崎の城主となった時、この名石に因んで「平岩」を名のったといわれている。

この石は、明治40年、平岩の地に用水池が造営され、池のえん堤にあったため取り除かれることとなり、その頃、坂崎の耕地整理が実施され用水路の橋材に適すると言うので、これを割って利用されてきた。

今回、坂崎区のほ場整備が完工し不用となったので、ここにまとめて永く保存することとした。 幸田町教育委員会

物部守屋─真福…上野光武…照氏…平岩氏貞…重益─親重─親吉=仙千代

平岩氏の先祖(物部姓弓削氏)は、「聖徳太子建立46か寺」の真福寺(愛知県岡崎市真福寺町薬師山)を聖徳太子の支援で建てた物部守屋(弓削大連)の子・物部真福の後裔だというが、はっきりしない。(平岩氏は弓削氏だとして、平岩親吉の肖像画は、弓を持っているものが多い。)

碧海郡平田庄上野(碧海郡には、矢作、重原、志貴、平田、占部の5つの荘園があったという。平田庄は、現在の愛知県岡崎市西本郷町平田)の上野城主・上野照氏(物部照氏)以降の史料はある。

■『寛政重修諸家譜』

「弓削氏 平岩」

寛永系図姓氏録をひいていはく、弓削氏、姓は石上と同祖にして、神饒速日命5世の孫・欝色雄命の後なり。また、家伝をあけて、孝謙天皇御宇、弓削氏の族、河内国に居して繁衍す。そののち氏族零落し、居所を三河国に移し、子3人を生む。長男は平岩に居し、二男は長坂に居し、三男は都筑に居す。ともにその地を領し、子孫、その地名をもつて家号とすといふ。

「照氏 右衛門尉」

三河国碧海郡平田庄上野の城に住するが故に上野を称し、新田義興につかふ。

「氏貞 隼人正」

今川家に属す。曾て三河国額田郡坂崎村に巨岩あり。平にして座すべし。里人、その地を呼で「平岩」と名づく。氏貞、この地に住するにより、弓削をあらため、平岩をもつて代々称号とす。

「重益 初元次 五郎右衛門 母は某氏」

信光君、親忠君、長親君に歴仕し、三河国額田郡の代官を勤む。大永2年、信忠君、大浜に移らせたまふのとき、仕へを辞し、坂崎村に閑居す。亨保3年死す。法名了玄。妻は天野孫市某が女。

「親重 初親昌 金八郎 新左衛門 左京進 左衛門 母は孫市某が女」

長親君、信忠君、清康君に仕へたてまつり、天正5年5月11日死す。法名久真。三河国岩津村の妙心寺に葬る。妻は天野清右衛門貞親が女。

平岩親吉(ひらいわちかよし。七之助、主計頭)は、天文11年(1542年)、三河国額田郡坂崎村(愛知県額田郡幸田町坂崎)の「坂崎古城」(幸田町坂崎字平蔵脇)で生まれた。約150m南には天野康景の居城「坂崎城」がある。どちらの城の方が古いか分からないが、坂崎への移住は、平岩氏の方が天野氏よりも古いので、平岩氏の城を「坂崎古城」(上の写真。現在の黒柳氏宅。母屋は吉良仁吉宅の移築)、天野氏の居城を「坂崎城」(現在の城神明社)と呼んでいる。

「坂崎」という地名から分かるように、「大池」(「菱池」とも。現在は埋め立てられている)の港町であった。「まるで京都のよう」と評された「土呂」ほどは繁栄はしていなかったであろうが、三河国の安国寺(上の写真。南北朝時代、足利尊氏&直義兄弟が各国に建立した寺)があるから、それなりに繁栄していた港町であろう。

■太平山安国寺

http://taiheizan-ankokuji.la.coocan.jp/1110000.html

平岩親吉は、生母を亡くし、継母とは仲が悪く、松平初期3代(初代親氏、2代泰親、3代信光)の菩提寺である信光明寺(愛知県岡崎市岩津町東山)に預けられたが、墓参に来た松平広忠(徳川家康の父)に見い出され、松平広忠の近侍となる(お茶を出して気に入られるとは、石田三成みたいだな)が、翌年、松平広忠が亡くなると、徳川家康と同い年であることから徳川家康の近侍となった。

■『愛知県城主伝』「平岩親吉」

親吉、幼にして不幸。生母を失ひ、尋て叉継母に逐はれ、乳母の為めに鞠育せられて、碧海郡坂戸村に漂流す。偶々、岩津村信光明寺の住僧、親吉と遠縁あり。之を見、憐て保育す。天文17年、徳川広忠、氏の寺に来り、先考歴代の碑に詣で拝し了りて方丈に入る。時に親吉年11、出でゝ茶を献ず。進退度あり。広忠見て之を異とし、和尚に問ふ。和尚答ふるに孤児を以てす。広忠日く「吾れ用ゆ可し」と。和尚悦で之を献ず。是より預けられて、安部正竜に教養せらる。18年、広忠卒す。是に於て嗣子家康の近侍となる。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/952949/13

徳川家康の駿府人質時代には、「七人小姓」の一員として共に駿府人質屋敷で過ごし、徳川家康にとっては、3歳年上の鳥居元忠と共に気心の知れた間柄であった。(同い年であり、竹馬の友「七人小姓」であり、平岩親吉の母は天野貞親の娘、徳川家康の乳母は天野貞有の妻と、天野氏を介して2人は仲が良かった。)

2.平岩親吉の人生

永禄元年(1558年)2月5日、織田氏に通じた寺部城(愛知県豊田市寺部町)の城主・鈴木重辰を攻めたのが徳川家康の初陣であるが、これは、平岩親吉の初陣でもある。

──以降、平岩親吉は、三河国統一戦や遠江国平定戦などで戦功をあげた。

永禄10年(1567年)7月、徳川家康の長男(嫡男)・徳川信康が元服すると、石川数正と共に守役(教育係)に選ばれた。

天正元年(1573年)3月、久野宗政の居城・天方城攻めにおいて、城内に攻め込み、首級32をあげた。

天正3年12月27日(1576年1月)、織田信長の命を受けた徳川家康の命を受け、大樹寺(愛知県岡崎市鴨田町広元)で、水野信元(徳川家康の実母・於大の方の実兄)を、石川数正と共に暗殺した。

天正7年(1579年)、上の『徳川実紀』にあるように、徳川信康の切腹を防ぐことが出来ず、守役として責任を感じ、蟄居謹慎したが、徳川家康の強い要望で復帰した。

■『寛政重修諸家譜』

7年、岡崎三郎信康君事あるのとき、信吉、曾てより其の伝たるにより、東照宮の御前にまいり、「君の過失は傅たる者の教諭の至らざる処なり。速に親吉が首をはねて、右府の許に贈られ、憤りをとゞめらるべし」と請ふといへども、その甲斐なきを愁へ、退いて幽居す。後屢恩命を蒙るにより、出仕し、信康君の従士14人を附属せらる。

天正10年(1582年)、「本能寺の変」後の「天正壬午の乱」(織田信長の死後、領主不在となった甲斐、信濃、上野国での勢力争いの総称)で、徳川家康は、武田旧領の甲斐&信濃国を得ると、平岩親吉は甲斐国に入り、甲府城の築城を開始した。

天正18年(1590年)の「小田原征伐」に伴う「津久井城(神奈川県相模原市緑区根小屋)攻め」で戦功(首級47)をあげ、徳川家康の関東移封に伴い、上野国厩橋3万3000石を与えられた。

慶長4年(1599年)、平岩親吉には子がいなかったので、徳川家康は、八男・仙千代を与えた。

慶長5年(1600年)、2月7日、仙千代が大坂城西の丸にて早世した。8月1日には徳川家康の駿府人質時代から仲の良かった鳥居元忠が、伏見城で亡くなっており、慶長5年は、平岩親吉にとって、寂しい年になったことであろう。気力が失せたと見られたのか、「関ヶ原の戦い」では、厩橋城待機となり、参陣していない。

■『寛政重修諸家譜』「千千代(或は仙千代)」

実は東照宮の御八男。母堂は志水加賀守宗清が女。慶長4年、東照宮の仰によりて、親吉に養はれたまふ。5年3月(或2月)7日、大坂にをいて逝す。年6。華窓林陽高岳院と号す。上野国厩橋の正幸寺に葬る。後、信吉、封をうつさるにをよび、尾張国に一寺を建て、建中寺と号す。

慶長6年(1601年)2月、再び甲斐国に戻り、甲府6万3000石を与えられた。

慶長8年(1603年)1月28日、徳川家康の九男・五郎太丸(後の徳川義直)が甲斐25万石に封ぜられると、幼少の五郎太の守役、後に駿府に住む徳川義直の陣代(代理人)として甲斐国の統治を行った。

※「五郎太丸」という幼名は、徳川家康が自ら付けた名で、城の石垣に使う「五郎太石」(「呉呂太石」とも。石垣の裏や隙間を埋める小石や砂利)に由来する。

慶長12年(1607年)閏4月26日、徳川義直が尾張藩主になると、付家老として尾張国に移り、犬山藩12万3000石の藩主となった。しかし、犬山城ではなく、清州城の北の丸に住んだ。

「清洲越し」(名古屋城の築城に伴う清洲から名古屋への都市移転)で、徳川義直が名古屋城に入ると、平岩親吉も、名古屋城の二の丸に住んだ。犬山城で隠居してもおかしくはない年齢であったが、江戸と大坂の間に位置する名古屋の軍事的重要性を理解し、自ら先頭に立って築城の指示や家臣団の再編を行ったという。死に場所を名古屋に決め、「嫡嗣がいないので、自分が死んだら、領地は徳川義直に与えて欲しい」と言っていたという。

ここから先は

¥ 100

記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。