杜若を生ける。

生け花は、自分のセンスを信じて生ければいいと思うが、

世の中には音痴がいるように、美的センスが彷徨ってる人もいる。

それで、「こうしたら綺麗に見る」という流儀(パターン)がある。

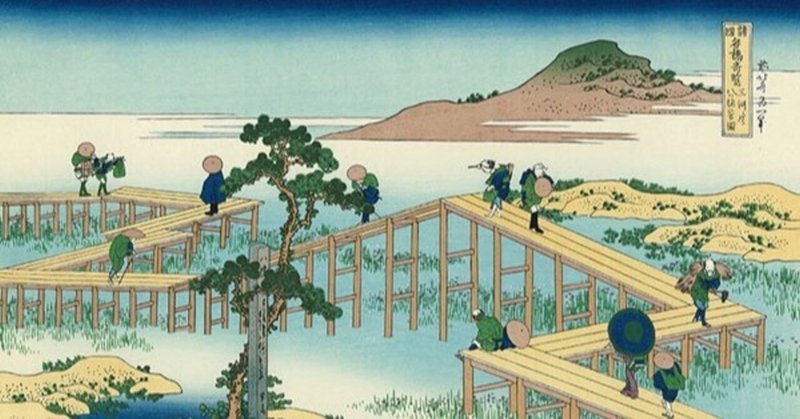

杜若を生ける時は5000円札を参考に、

上の写真のように草丈を変えて群らせばOK!

──これは尾形流(笑)

できなかったら、一輪挿しで(笑)。

遠州流ではこんな感じ。

■三州八ッ橋のかきつばた

から衣きつつなれにし旅の空

かの業平が東路(あづまぢ)へ下るをりしも、三河なる八橋にたちよりて、歌よみ玉ひし昔語り。

什麼(そも)杜若の挿(いけ)花は、新宅、徒移(わたまし)の折にふれて、その家、長久、火伏(ひぶせ)の挿方。

先師の教えを其ままに、門人に示しつつ、這回(こたび)挿たるそのままを、花のゆかりの名にめでて、今こそ、ここに在原の、その正写(しょううつ)しを図するになん。

★いけばな華道遠州

http://kadouenshu.com/

★遠州茶道宗家

https://www.enshuryu.com/

★遠州流茶道連盟本部

https://enshuryu-honbu.com/

★小堀遠州顕彰会

https://www.koborienshu.org/

★遠州WEBマガジン

https://www.enshu.net/

遠州流華道/「綺麗さび」の茶道は、小堀遠州を流祖とする。その小堀遠州(43歳)が、元和7年(1622年)、岡崎城主と別れて、八橋を通った時、期待していた杜若が全く咲いていなかったので、「欠き」と掛けて、

八橋にはるばると来て三河なる 花には事をかきつばたかな

と詠んだ。この歌がバカうけで、談笑している内に知立の里についた。

■小堀遠州『東海道旅日記』

(前略)城主と帰ぬ。別て八はしと云所に到ぬ。杜若の名所なれば、おほくあるらんとおりえど、見れどもなし。

八橋にはるばると来て三河なる花には事をかきつばたかな 人々かぎりなくおかし。これを興じて、ちりうのさとにつく。

それはそうと、杜若ってこんな曲がってたっけ?

──何れ菖蒲か杜若

本来の意味は「(菖蒲と杜若が似ていて区別がつかないことから)どちらも優れていて優劣がつけにくいこと」であったが、現在は「2人共美人で、どちらの方が美しいか判定できない」の意味でよく使われる。

菖蒲や杜若が「優れている」「美しい」というのは、立ち姿が美しいからである。人でいえば、背筋が伸びた「モデル立ち」である。曲げてしまう(曲がってるのを選ぶ)というのは、猫背や腰が曲がっている姿を「優れている」「美しい」とする生け方に思えて、私の感性には反するが、「新築や転居の際の、『家運長久』『新居の火難防止』の呪術」と説明されると、「へ~」とは思う。

杜若の花言葉は「幸運は必ず訪れる」です。

しあわせになりたいです。

記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。