「どうする家康」最終回のネタばらし2題

1.鯉を食ってしまった家臣

「徳川家康は、三代目・茶屋四郎次郎清次が出した鯛の天ぷらを食べて食中毒で死んだ」とする俗説がある。中村勘九郎さんが1人3役で登場するものと思っていたが、「鯉を食べて皆で「海老すくい」」という回想になった。

『ONE PIECE』も、こういう大団円で終わるんだろうなと思った。

一。家康公、岡崎の御城に御座成られ候時、勅使、上使など之有る時、饗応の為、長三尺ばかり程づつの鯉を三本、生け洲の中に為放置らる。然る処、鈴木久三郞。件の鯉一本、取り上げさせ、御台所にて料理申し付け、其の上、織田公より参たる南部諸白一樽、口を切らせて呑み喰ひ、人にも振る舞ひに付き、「定めて鯉も酒も拝領致しての義なるべし」と存じ候処、程過ぎて、御生け洲を御覧成られ候時に、三本の鯉、二本ならで見へず、活けりの坊主を召して御尋ね遊ばされ候へば、「鈴木久三郞、取り上げさせ、料理致し、並びに南部諸白の口を切り、其の身も給、人々にも振る廻し候」と申し上げる。家康公、以ての外、怒らせ給ひ、御台所を御吟味成され候処、弥其の通りなれば、御機嫌損じ、御自身御手討ちに遊ばさるべしと仰せ出だされ、御長刀のさやをはづし給ひて、広橡に立たせられ、鈴木を召し出さるる。久三郞、覚悟致し、聊かわるびれたる気色なく畏り候迚、御路治より罷り出で候。其の間、三十間計りあって、畏る。「鈴木、不屆者め。成敗するぞ」と御詞を掛けさせられ候へば、久三郞は、大小を抜き、五、六間跡へ投げ出し、大の眼に角を立て、申しけるは、「抑魚鳥に人間を替へるといふ事、あるものにて候や。左樣の御心にて、天下の望みは成まじく候。我等事は成され度よふにに罷り成すべし」と言いて、大肌ぬぎになって、御側近く寄る所に、御長刀を捨てさせ給ひ、「最早免すぞ」と仰せられて、其のまま御座敷へ入り為され、則ち、久三郞、召し出され、「其の方、忠節、深き心入の程、感じ入り、満足に思ふゆへ、先日、鷹塲にて鳥を捕り、城の堀にて網を打ちし両人の徒の者共、只今、赦免するぞ」と仰せられければ、久三郞、涙を流し、「私体の寸志を、斯くの如く御取り上げ成され、下し置かれ候は、近頃有り難き義に御座候。偏に天下を知し召さるべき瑞相なり」と申し上げけると也。

https://dl.ndl.go.jp/pid/897835/1/61

いまだ岡崎の城におはしましけるに、「御賓客あらむ時の御もてなしのために」とて、長三尺ばかりの鯉を三頭、御池にかひおかせられしを、鈴木久三郞といへる者、ひそかに其の鯉一頭とりて、御くり屋のものにあつらへ調理させしかのみならず、其の頃、織田殿より進らせられたる南部諸白の樽を開て、同僚うちより酒宴せしを、同僚等、「酒も鯉も上より給はりて饗する事よ」と心得て、各、よろこびあひて沉醉しまかでたり。

其の後、「御池の鯉、一頭うせたり」と御覽じ付させ給ひて、預りの坊主をめして聞せらるれば、「久三郞さる事して、我々もその饗に預りたり」と申たるにより、聞しめし驚かせ給ひ、御くり屋のものをたゞされしに、まがふべくもなかりしかば、大に御けしき損じ、「久三郞を御成敗あるべし」とて、長刀の鞘をはづし廣緣につとたち給ひ、久三郞を召けるに、久三郞、少しも臆せず。露地口より出て三十間ばかりも進み出しを御覽ぜられ、「久三、不屆もの、成敗するぞ」と御詞かけさせらるれば、久三郞は、をのれが脇差を取て五、六間あとへ投すて、大の眼に角をたてゝ、恐入たる申事には「候へども。魚鳥のために人命をかへらるゝといふ事はあるべきか。左樣の御心にては、天下に御旗を立給はん事は思ひもよらず。さらばとて思召まゝにあそばされ候へ」と、諸肌ぬぎて御側に近くすゝみよる。其の躰、思ひ切てみえけるに、御長刀をからりと投すて給ひ、「汝が一命、ゆるすぞ」とて奥へ入らせ給ひしが、やがて久三郞を常のおましにめし出て、「汝が申所、ことはりと聞しめされたり。よくこそ申たれ。汝が忠節の志、滿足せり。それによりさきに鷹塲にて鳥をとり、城溝にて魚を網せしものをとらへをき、近日には刑に行ふべしとめしこめ置しが、汝が今の詞に感じこれもゆるすぞ」と仰ければ、久三郞も「思ひの外なる事」とかへりて恐れいり、「卑賤の身をもて恐れをもかへりみず聞えあげし不禮をもとがめ給はず、却て愚言を用ひさせ給ふ事たぐひなく有難し。これ全くゆくゆく天下をも御掌握あるべき。寬仁大度の御器量あらはれ給ひぬ」とて感淚袖を沾し、しばしは其座を退く事を得ざりしとなり。〔『常山紀談』『岩淵夜話别集』〕

【要約】徳川家康の岡崎城在城時代、勝手に鷹場で鳥を獲った者や、城の堀で魚を獲った者たちが、徳川家康の怒りを買い、牢に閉じ込められた。処刑されるという。これを聞いた鈴木久三郎は、来賓に馳走するための鯉(3匹の内の1匹)や、織田信長からいただいた「南都諸白」 (なんともろはく。奈良県産の最上級の清酒)を、皆に振舞った。徳川家康は、烈火の如く怒り、薙刀を手にして、鈴木久三郎を呼びつけた。すると鈴木久三郎は、「鳥や魚のために家臣を殺すような者に天下が取れるか」と言った。この言葉に徳川家康は心を打たれ、鈴木久三郎や、捕らえていた者たちを赦免した。鈴木久三郎は「私のような下級武士の諫言を聞き入れるとは、まさに天下人にふさわしいお方」と感激して泣いたという。

・ドラマの場合は祝言の日ですからねぇ。めでたい日に放生会ならいいけれど、誅殺はせんでしょ。(捕らえておいて、処刑は後日でしょ。)

・「美濃攻め」で忙しい織田信長が婚礼に来られないのに豊臣秀吉は戦線離脱して鯉を届けに来ている。五徳の従者に持たせればすむ話では? この時代、忙しくなくても、父親は来ないのに、徳川家康は来ると信じてしまう。

・この鯉を食べた話は有名で、「鯉の御意見」という講談になってます。

又、御危急なりし時、鈴木久三郞、「御麾賜りて討死せん」と申す。君、「汝一人を討せてわが落ち延むこと本意にあらず」とて聞せたまはず。久三郞はしたゝかなるものなれば、大に怒りて眼を見はり、「さてさて愚なる事を宣ふものかな」とて、强て御麾を奪取りて、只一人引き返し奮戰す。

御歸城の後、「あはれむべし久三。定めて戰死しつらん」と宣ふ所へ、久三郞、つと歸りきて御前へ出ければ、殊に御けしきうるはしく、「汝、よく切り拔し」と仰ければ、久三郞、「思ひしよりも手に立ざる敵の樣に侍るは」とさらぬ顏して座し居たり。〔『武功實錄』『家譜』『柏崎物語』『貞享書上』『東遷基業』『東武談叢』〕

また、「三方ヶ原の戦い」の時、鈴木久三郎は、徳川家康の身代わりとなろうとしたが、徳川家康は、家臣を死なせてまでも落ち延びることを拒んだ。鈴木久三郎は怒り、徳川家康から軍配を奪い取り、ただ一人、敵中に取って返して奮戦した。浜松城に帰還した徳川家康が、「鈴木久三郎は死んだであろう」と悲しんでいると、生還したので、「よく生きて戻れたな」と言うと「(武田軍は戦国最強というが)思ったより手強くなかった」とさらっと言って座った。

【解釈】来賓用の鯉を食べ、織田信長から拝領した高級酒を飲んだ時は殺されると思ったが、許してくれたので恩返しをした。同じように恩返しをした夏目吉信は討死したが。

・竜沢良芳『新講近古史談』「鈴木久三郎」

https://dl.ndl.go.jp/pid/1456328/1/12

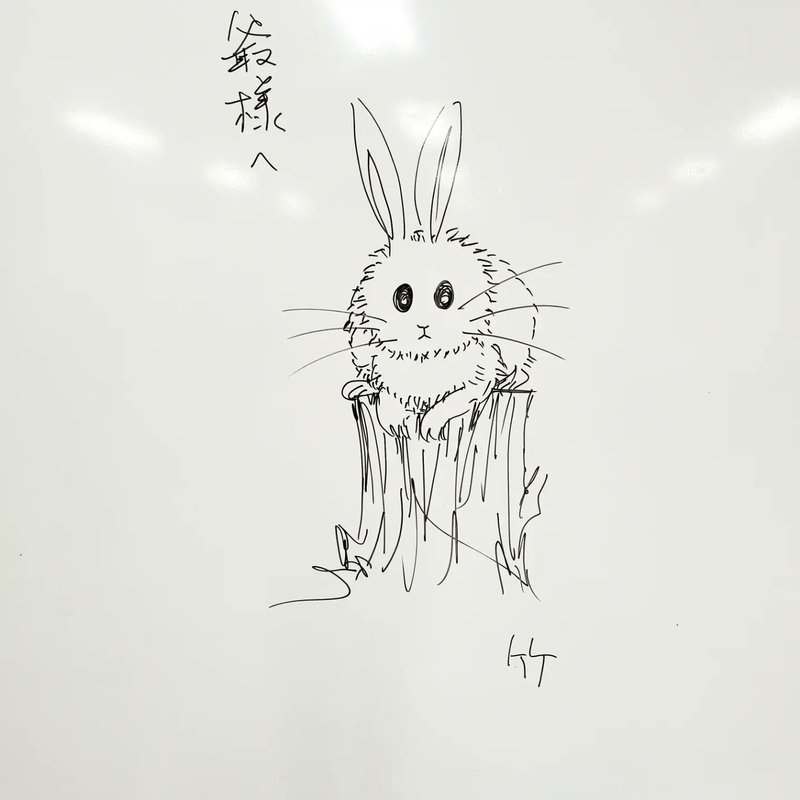

2.徳川家光の「兎図」

土岐氏は、プレゼント用に「土岐の鷹」を描いていたが、徳川家光も家臣への贈答用に絵を描いていたという。

「兎図」は5年前の2018年に公開された。

家光の「木兎(みみずく)図」と「兎(うさぎ)図」は、何とも可愛らしい存在感で目を引く。

「木兎図」は東京都文京区の養源寺に保管されていた。丸い形をした両耳やとぼけた表情を向けるが、目は墨で何重にも重ね、羽も細やかに描かれている。

「兎図」は、数年前に京都で見つかり、大きな黒目のウサギが切り株の上にちょこんとたたずむ姿は味わい深い。

府中市美術館によると、家光は政務の傍ら絵をたしなみ、家臣に作品を与えることもあったという。作品はこれまで10点弱しか見つかっていないが、いずれもこうした素朴な画風が特徴的だという。

築山殿&信康の幽霊が、かくれんぼが終わったかのように出てきた。(私的には、「木彫りの兎を封じた箱のふたを開けると、白い煙と共に登場」がよかった。)幽霊がここにいるということは、非業の死ゆえに成仏できないでいたということであろう。(凄いのは、竹千代に築山殿&信康の幽霊が見えたこと。奇妙なのは、幽霊が紙(竹千代の絵)を持てたこと。)

いずれにせよ、これで徳川家康の霊は、自分を拒否した戦国武将たちの霊(真田信繁に殺されて共に成仏するつもりでいた武田信玄や織田信長の霊)や、本多正信(徳川家康(4/17没。享年75)の約2ヶ月後の6/7に没。享年79)の霊と共にではなく、築山殿&信康の幽霊と共に、親子揃って極楽浄土へ行ける! めでたし、めでたし。

記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。