『遠州七不思議』「小夜の中山夜泣石」

伝説の地「小夜(さよ/さや)の中山」へ。

「小夜」とは、「佐野(さの/さや)郡」ということである。

中山峠はギリギリ佐野郡である。

事任神社(京都側)から登り、沓掛稲荷で沓を新しくし、中山峠を越えて菊川宿(江戸側)に下ると「四郡の辻」に「四郡橋(よごおりばし)」があった。榛原郡、佐野郡、城飼郡、山田郡の境界である。四角柱の標石の4面にそれぞれの郡名が彫られていた。

実際は佐野郡と榛原郡の境界で、「よごおり」は、日坂宿側から登ってすぐに歌碑がある『古今和歌集』の読み人知らず歌(1097番歌)の「横(よこ)ほり」に由来するともいう。

〽甲斐が嶺を さやかに見しが けけれなく 横ほり臥せる 小夜の中山

歌意は「(富士山を含む)甲斐国の山々をはっきりと見たいものだが、心無くも( 野暮なことに)その前に横に伏せる(横たわる)山々が遮って見せてくれない「小夜の中山峠」からの展望であることよ」である。野暮だと言われたので、橋の名を「四郡橋」として風流を愛する心を示したというが、そもそも詠み手が「四郡」を意識して「横ほり」と詠んだのではないかとも思う。(山中に入ると方角が分からなくなるというし、東海道が大きく曲がることもあって錯覚するが、少し見える雪をかぶった白い山々は、「甲斐国の山」「富士山」ではなく、「遠江国の赤石山脈」である。)

「子育て飴」(水飴)は、僧侶が中国で製法を学んで作るもの。中山峠では、製法を伝えたのは、平田寺第2世住職・空叟智玄とし、扇屋の創業は、宝永年間(1704-1710)だという。

「子育て飴」は、本興寺(静岡県湖西市)でも売っている。

臨月の野末八百四郎の妻が亡くなり、幽霊になって近くの飴屋へ毎晩通って飴で育てた子が本興寺第17世住職・日観上人だという伝承を元に、昭和4年(1929年)創業の大津屋が再現して製造販売しているのである。

■湖西市観光振興協議会『本興寺』「子育て飴」

昔、この地に野末八百四郎という人が住んでいました。その人のご内儀はお産の最中に赤ん坊が生まれない中に亡くなってしまいました。主人の八百四郎は泣きながら箕輪の乙山に葬りました。その日から、若い女が本興寺門前の飴屋へ毎夜遅くに飴を買いに来るようになりました。飴屋の主人がこれを怪しんで後をつけると、若い女は墓地の入り口の辺で姿を消しました。この話を聞いた八百四郎が墓地に行くと、赤ん坊の泣き声がかすかに聞こえたため掘り起こしてみると、棺おけの中から丸々と太った男の子が見つかりました。この日を境に若い女が飴を買いにくることはなくなりました。この赤ん坊が後に本興寺第十七代住職日観上人になったと伝えられています。

http://kosaicity.com/honkoji.html

■「大津屋」公式サイト

https://www.kosai0028.com/index.html

江戸時代の道中記には、「子育て飴」ではなく、「中山茶 此辺あめもち 名物」とある。

「飴餅(あめもち)」とは、十返舎一九『東海道中膝栗毛』(1804年)に「名におふ飴の餅の名物にて、白き餅に水飴をくるみて出す」とある。5個セットで、竹皮の上に置かれ、5文で売られていた。

子は育つ家は栄ゆる飴の餅

南無阿弥陀仏と誓ふ御仏

■島田市観光協会「金谷の民話「名物「飴の餅」のこと」」

http://www.shimada-ta.jp/form/index.php?id=108

■味の素食の文化センター「葛飾北斎「金谷」」

https://www.syokubunka.or.jp/gallery/nishikie/detail/post084.html

「小夜の中山公園」は、「蛇身鳥の一族」(2021年NHK大河ドラマ『青天を衝け』に出てきた「狐憑きの家」みたいなものか?)こと菊川愛宕荘の荘司・愛宕長者の屋敷跡である。(一説に屋敷は事任八幡宮横(武田軍に焼かれる前の旧鎮座地「古宮」)にあったという。)

『青天を衝け』では、主人公の姉の縁談が決まるも、相手が「狐憑きの家」の人間だと分かり、破談にしたので、乗る気であった姉の気力が失せ、周囲から「狐が憑いたのでは?」と心配された。ここでは逆で、縁談が決まるも、「自分は『蛇身鳥の一族』だから」と娘が自殺したことから伝説が始まる。「蛇身鳥の一族」とは、人を殺して金品を奪う山賊なのであろうか?

一説に、「蛇身鳥」は、刀のような鋭い切れ味の羽を持った鳥であると言うが、「鎌鼬」ではないかという。私は人間だと思う。兜に雉の羽を挿していたのでは?

「京塚」は墓であろう。「京都を偲んで『京塚』」と名づけた例は、静岡県磐田市にもある。(近くに「経塚」がある。こちらは戦乱で焼けた経典を久延寺が埋めたのであろう。)

不思議なのは、山の頂上に複数の池があることである。秋葉山や粟ヶ岳は、「山頂に井戸がある」と不思議がられているが(まさか、掛川城の「霧吹き井戸」よりも深いわけではあるまい)、ここでは池(富士山頂のコノシロ池のようなものか?)! しかも複数! もっと凄いと思う。ちなみにここの地名は「小夜新田」!(「新田」と言うより、「神田」だな。また、飴を売るのは水田が無いからとも。)

近くに「上様の井戸」がある。

月輪童子は、滋賀県大津市月輪の月輪池のほとりで産まれたので、「月輪童子」と名づけられた(『平田寺草創記』)というが、「菊水の滝」の水源地も月輪池という。霊石の下に泉が有り、飲めば病気知らずで長生きできるという。まさに、菊慈童の菊水、重陽の節句の菊水酒!(なお、白菊姫の「白菊」とは、母親が重陽の節句の夜に白菊が咲き誇る夢を見て妊娠したことによる。)

「菊水の滝」へ行く。菊慈童(きくじどう)の「菊水」のようなものであろうか?(ここでは月輪童子だが。)

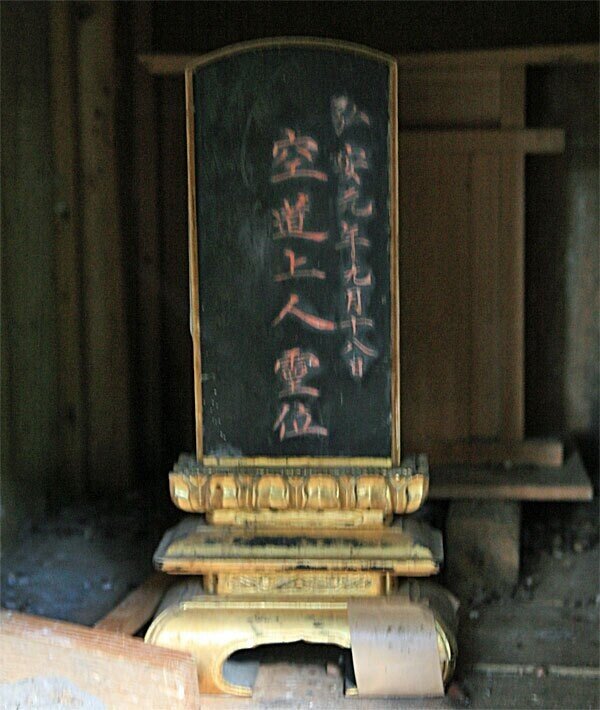

案内板に「天然の巖窟があり往古弘道仙人栖み賜へる跡なり」とあったが、「空道仙人遺跡」であるから、「空道仙人(上人)では?」と思った。

私は、『遠州七不思議』「小夜の中山夜泣石伝説」について、「本来は『夜泣松伝説』であったが、夜泣松が枯れたので、目印に孕み石を置き、さらに事任神社(日坂宿の古宮)の神体石を『夜泣石』として東海道の道の真ん中に置いた」と聞いているが、困ったことに、江戸時代のベストセラー『東海道名所図会』には、「夜泣松」「孕み石」「夜泣石」が全部描かれている! 二代目夜泣松なのであろう。

■秋里籬島『東海道名所図会』

佐夜中山

日坂の東北の方なり。東海道筋荒井、舞坂より東に北を兼たり。故に東北

とす。佐夜中山は『八雲御抄』に「さやの中山」とあり、宗祇の『方角抄』にはたゞ「小夜の山。西の麓を新坂といふ」とぞ。宗久が『都のつと』といふ書に「さやの中山にもなりぬ。こゝを「さよの中山」「さやの中山」といふ両説あり。中納言師長公、当国の任にて下り給ひける時、土民は「さよの中山」と申し侍りけるとて、中古の先達などもさやうに読まれて侍る。又、源三位頼政は「さよの長山」とぞ申しける。此たび老翁に尋ね侍りしかば、「さやの中山」と答へ侍りき」と云々。又、或が云ふ。「夜のこゝろを読まざるには、「さや」といふ」とかたりき。按ずるに、此山、遠江国佐野郡なり。「さや」と「さよ」とは五音相通なり。此例まゝ多し。いにしへより名高き名所にて、勅撰に古詠多し。

(中略)

夜泣石(よなきのいし) 佐夜中山街道の真中にあり。

夜哭松(よなきのまつ) 夜泣石の東1町ばかり、左側にあり。

妊婦塚(はらはみおんなのつか) 夜哭松の傍にあり。

この3箇の由来を板行にして、小夜新田の茶店に売るなり。これを見るに、むかし日坂に妊身(にんしん)の女ありて、金谷の宿の夫に通ふ。ある夜、此のさよの中山に山賊出て恋慕し、従はざるによりて斬殺し、衣裳を剥取り行衞(ゆくへ)なし。此の婦(おんな)の日頃念じ奉る觀音出でて僧と現じ、亡婦の腹より赤子を出だし、あたりの賤女(しずめ)に預け、飴をもつて養育させ給ひけり。其の子、成人の後、「命なりけり佐夜の中山」と常に口号(くちずさ)み、諸国にめぐりて、終に池田の宿にて、かの盜賊の敵に出合ひ、親の敵をやす/\と討しとぞ。其の証、詳かならず。是れに因てくはしく記(しる)す事なし。

「夜泣松伝承」については、久延寺だけ調べても分らない。かと言って、平田寺を調べると頭が混乱する。付近の寺社の文書を全て読まないと解明できないであろう。(私の手にはおえない巨大プロジェクトになるな。)

「夜泣石伝説」は創作で、「夜泣松伝承」の発展型だということは、ちょっと調べればすぐに分かる。

記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。