2021年の始まりの日に中小企業診断士としての5年間を振り返ってみた

私のnote、Macなどガジェット系のネタばかりですが(^_^;)、noteを始めたのは2015年10月に登録した中小企業診断士(診断士)としての活動についても書くつもりだったからでした。

2020年10月に初めての更新を何とか終えて、更新前に5年間を振り返るつもりが、気がつけば年が明け、2021年に。

元旦ということで、今さらですが5年間の振り返りと、今後に向けてをつらつら書いてみます(何とか1月1日中に投稿できた!…けど、夜の殴り書きは変な文章・誤字脱字が多かったので、1月2日、せっせと直しました)。

診断士登録した時に、2020年の東京オリンピック開催が決まっており、その後で2025年の大阪万博開催が決まって、節目の年で覚えやすいな〜、なんて言ってましたが、2020年、新型コロナで東京オリンピックが延期になるとは、当時、夢にも思ってませんでした。

中小企業診断士試験への合格まで(〜2015年1月)

合格後、お世話になった予備校(AAS)の依頼で合格体験記を書いていますので、関心のある方は以下のページをご参照ください。

https://www.aas-clover.com/taiken/3248

自分でもよく合格まで頑張れたなあと今にして思いますが、診断士受験を勧めてくださった広島の大先輩がとても楽しそうだったこと、1次試験に1問足りなくて不合格だった年があったことが原動力だったのかなあと思います。

体験記に書いていない診断士の受験理由として、学生時代から環境関係のNPO団体に所属し、学校を出てから、地方に移ってからも年1回くらいは交流会に参加してあれこれやってたものの、環境のことだけを考えた上っ面の理想論を話している気がかなりあったということもあります。環境を動かす経済、経営のことも知っておかないと本当に環境問題の解決につなげることができないんじゃないか、特に影響の大きい企業を動かしている人たちに説得力のあることを言えないんじゃないか、とぼんやり考え出した時期に、診断士資格の勉強をすれば、これを通じて経済、経営が社会でどう動いているのかを理解できて、環境に大きな影響を与えているだろう企業の方にもいろいろ言えるんじゃないか、と考えていました、実は。

大学院時代に地域の環境問題を研究テーマとして扱ってはいたものの、学校を出てからも永遠の研究テーマであり、働き出してからは仕事で扱うテーマは変わったとは言え、根底に環境問題があることに変わりはありません。

また、後になって、診断士試験の合格が私にかなりの自信を持たせてくれたのは、自分で決めたことを自分でやり遂げたという経験ができたことが大きかったんだろうと思うようになりました。私立高校で大学には内部進学で進んだため大学受験をまともに体験していないし、大学院は入試はあったものの面接で(その代わりと言ってはなんだけど、入った後がめっちゃ大変。入学式ではおめでとうと言ってくれない学校でした)、就職活動もなかなか内定がもらえず唯一内定がもらえた中小企業に入ったので、こう考えると診断士試験は私にとってはある意味大きな挑戦でした。

そういうわけで、2次試験(論述)は合格した年も本番の手応えは全くなかったので、自分の番号を協会のホームページで見つけた時の驚きは、今も忘れられません(*_*)。

実務補習から登録まで(2015年2月〜9月)

2015年2月の実務補習(15日コース)を受けられれば同年4月には登録できましたが、仕事の都合上難しく、5日コースを2月、7月、8月の3回に分けて受けました。実務従事は紹介してもらえる人がいれば良かったですがいなかったことと、やはり実務補習を経験して診断士になる人が多いということで、多数の人が経験するものを自分も経験しておきたい、と考え、実務補習を3回受けました。

長所・短所両面がありますが、3人の指導教官、3回の異なるメンバーでの実務は良い経験になりました。

初めての回が一番しんどくて3回目は楽、なんてことは全然なくて、3回とも診断企業も自分が担当するテーマも違って、しんどかったです。1回当たり5日間、実質10日弱での診断では大したことはできない、との声もありますが、診断の流れを理解するのには十分だと感じます。

指導教官、同期のメンバーは、全員ではないですが今でもつながっている方があり、人脈を広げる意味でも貴重な機会でした。

なお、登録までの期間、実務補習と並んで大きなできごとが、第2回若手中小企業診断士シンポジウム@東京への参加でした。AASの先輩が関わっているということで参加してみたのですが、一気に診断士ネットワークが広がりました。

実務補習のメンバーも肩書き、経歴などが様々で刺激になったのですが、診断士シンポジウムの参加者も同じくらい、それ以上に多様性がありました。この時につながった方から得た情報が自分の活動の幅を広げるきっかけにもなり、本当に参加して良かったです。この後も、継続して参加しています(豪雨で参加できない年があったのは残念(>_<)ヽ)。

診断士シンポジウムでは、Study Plus(スタプラ)でゆるくつながっていた方とリアルでお目にかかれたのも嬉しかったことを今になって思い出します(笑)。

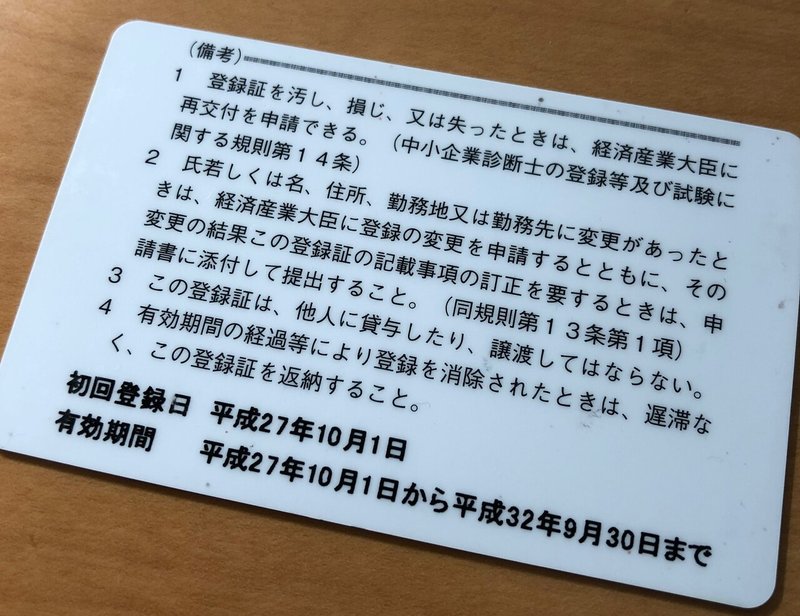

実務補習3回目(8月)の最終日が8月31日だったため、登録申込日の都合上、9月1日付けではなく10月1日付けの登録とはなりましたが、何とかかんとか、無事に診断士になることができました。

登録1年目(2015年10月〜2016年9月)

登録してすぐ、地元の県の中小企業診断士協会に入会しました。

協会には入らなくても診断士として活動できますが(診断士全体の協会加入率は4〜5割くらい?)、私の場合、仕事以外の場で診断士と知りあう機会が地元ではなかったこと、協会の相談会で更新に必要な実務ポイントを得たかったこと、診断士活動でいろいろ物を言える場として使おうと考えたことから入会しました。

5年経った今でも、女性の会員は私一人だけです(笑)。人数が多いといろいろあると思いますが、人数が少ないので、良い意味で活用していければと思いながら今日に至っています。

協会の相談会以外で診断士らしい活動といえば、任意団体にプロボノで関わったことでしょうか。当時はまだ対象となっていませんでしたが、今ではNPO、医療法人、社会福祉法人が診断業務の対象団体となりましたので、プロボノももっと広がっていくかもしれません。なお、プロボノは2018年秋〜2019年2月までも関わっていましたが、あれこれあり、その後はちょっと離れてしまってます。

診断士を取ったということで2016年4月に異動が決まり、事業再生や事業承継に関わることになりました。が、あまりにも何も知らなさ過ぎるということで、7~8月、前年、その年の中小企業診断士診断士シンポジウムで案内を見て気になっていたCRC(企業再建・承継コンサルタント協同組合)のTAM(ターンアラウンドマネージャー)養成講座を受講することにしました。

大阪で前半、東京で後半を受講しましたが、大阪組には前年の中小企業診断士シンポジウムであった診断士さんをはじめとても話しやすい方が多く、後半の東京も意欲も経験もある皆さんに囲まれて、ハードだったけどとても有意義な2か月でした。診断士の方が割と多かったです。学んだこともそうですが、受講生、指導いただいた講師とのつながりは、今も生きています。

登録2年目(2016年10月~2017年9月)

2016年11〜12月、CRCの事業承継マネージャー養成講座を受講しました。当時は事業承継を担当していたので、TAM講座と同じく、仕事にもつながる内容でタメになりました。4回は大阪、2回は東京でしたが、3週間連続だったのでその意味では少しハードでした。

その年の12月、仕事関係で前の部署で仕事の関わりがあった社長さんと久々にお目にかかって、その縁で翌月2017年から2年弱、月1回行くか行かないかくらいの頻度でしたが、社長さんの会社に通って、現場を見せてもらったり、社長さんの話を伺ったりしていました。製造業の現場を見る機会が実はそれまでほとんどなく、なかなか理論で学んだことが現実では通じないこともあり、実践に勝るものはないなあと痛感しました。

その後、実践の機会から遠ざかってます。自分から機会を作らないとなあ(←のんきにしてる場合じゃない…)。

2019年7月、前年のTAM講座でのつながりがきっかけで、地元で行われた金融庁の日下室長の講演会の運営手伝いをしました。その講演会の後、診断士シンポジウムでつながった診断士さんが投稿していてとても気になった塾の説明会のため、休みを取って京都へ移動。これが9月から始まったイノベーション・キュレーター塾(キュレーター塾)との出会いとなりました。

登録3年目(2017年10月~2018年9月)

2017年9月から2018年7月まで、キュレーター塾のため、ほぼ毎月、京都に通っていました。

7月、9月からの塾に参加するつもりで説明会に出かけたところ、これまたたまたまですがTAM養成講座の同期の診断士さんがいて軽く驚いたのですが(実は診断士シンポジウム@東京で会っていた診断士さんもおられ、その方は塾の同期生となり、一緒に学ぶことになった)、説明会で話を聞いてから、一旦は受講を止めようかと思ってました。塾がハードだ、という話を聞いたからというのも少しありましたが(^_^;)、それよりは、京都で育ちながら京都が嫌いな私が1年間、通えることができるだろうかと、漠然とした不安がよぎったからでした。

が、最終的には、京都が嫌いなのはどうしようもないことで、そのことに向き合う良い機会だと思ったし、参加しなくて後でグダグダ思うのも嫌だし、ハードだろうけど塾での内容が面白そうという気持ちが勝って、申し込み、9月から通えることになりました。

確かに1年間、ハードだったし、1年間学んですぐに目に見えて自分が変わったというわけではなかったんだけど(傍から見れば)、自分にとっては大きな転機になりました。

受講期間は、ちょうど診断士登録から2年〜3年を迎える診断士5年の期間の折り返し地点でもあったのですが、それまで、診断士関係の勉強会やセミナーを受けることが多かったのが、受講生に診断士の同期はいたものの診断士ばかりの集まりではないところに入って、診断士にこだわりすぎてたのかな〜と思ったのも事実。でも、一方で、診断士に帰っていく…何とも不思議な感じですね。

キュレーター塾については、なかなか一言ではまとめきれませんが、止める、嫌なことはやらない、と思えるようになったかなあ…。塾の終了が始まりということで、その後もゆるい感じで関係者とつながっているし、もちろん、キュレーター塾から次のつながりができたりということもあって、本当に有意義な時間と空間でした。

そう言えば、10月は愛知県診断士協会の1泊2日のセミナーに参加しました。単純にこの手のセミナーってどんなことをやるんだろ?って疑問からですが、診断士としてどんなことが自分にできるのか、今後どうすれば、というのをぼんやりながらも考えることができました。思っていた以上に参加者が少人数で(20人定員→一桁)、じっくり参加者、講師と話ができたのは思いがけない収穫でした!?

この年は、ほぼキュレーター塾の思い出しかありませんが(笑)、職場でも、人間関係であれこれあったり、2018年4月には全く予期せず働き方改革の新設部署に異動することとなり、一時期はどうなることかと思ったいろいろあった年でした…。

登録4年目(2018年10月~2019年9月)

2018年4月に異動し、当初は猛烈に忙しかったですが、段々と落ち着いてきたというか、仕事を整理して定型化することができまして、世の中、まあ、それなりに何とかなるものだなと思いました。どこぞの本にあった通り、仕事では、いかに定型化(ルーティン化)して、次の新しいことの企画や実施に時間を掛けるか、に尽きます。

なお、働き方改革って、厚生労働省が音頭をとっているせいか社会保険労務士の範疇と思われている節もありますが、全然そんなことはありません。本来、企業の経営支援の一環であり、中小企業診断士の出番がもっとたくさんあると思ってます。

そもそも、働き方改革っていう言葉自体、個人的にはいかがなものかと思ってまして、いつまでもブームは続かないだろうなと思っていたんですが、新型コロナの影響で、思っていたより早くこの言葉自体が忘れられそうな気がします…(←長時間労働是正、同一労働同一賃金など、大事なのはわかってますが、小手先だけを変えても事態は変わらない)。

2018年10月から2019年2月まで、月1回、製造業向け経営診断実践講座@東京に通っていました。製造業の現場を見た時に何を見れば良いのかよくわかっておらず、きちんと知る機会があればなと思っていたところで、仕事でつながった方が講師をされている講座を知って、ちょうど日程の都合もつきました。物事、タイミングですね(^_^;)。

同期の受講者にはプロの診断士、コンサルトしてやってる方もいらっしゃり、参加しなくてもええんちゃう?と突っ込んでしまいそうになりましたが(笑)、毎回5時間みっちりと講義を受け、脳がフル回転してました。これを書いていたら、復習したくなってきた…。

2019年3〜4月には、実務補習の指導教官のお誘いでダイバーシティ・コンサルタント養成講座を受講。めっちゃ大事な考え方で、しかも講座の先輩には実務補習の同期や、診断士シンポジウムでお目にかかって以来の診断士さんがいらっしゃったり、同期もとてもいい方ばかりで、すごく良かったです。

ただ、元号が変わる5月の連休明けが提出締切りだったレポートにはすごく苦労しました(*_*)。実務補習の報告書をまとめた時以来のしんどさがありました。書いたレポートも、まだまだ実践的には遠い感じで、自分の力不足をしみじみ感じました(-_-)。

なお、この時に指導していた先生に、2019年12月に仕事で行ったシンポジウムで登壇していただくことになったので、縁というものは大事にしないとなあとも思いました。

登録5年目(2019年10月~2020年9月)

2019年の秋・冬は、ある程度まとまった回数、まとまった期間を掛けて受講するセミナーはなく、単発で、「経営デザインセミナー&ワークショップ」@大阪、知的資産経営シンポジウム@千葉に参加。どちらでも、初めましての診断士さんに加えて、久々の再会の診断士さんもいらっしゃって、5年目になるとあちこち知った方が増えてくるなあと感じるようになりました(笑)。

経営デザインセミナーは、主催者の熱量が半端じゃなく、直前までダブルブッキングだったんですがもう一つの用事が回避できてこちらのセミナーに参加でき、ホントに良かった〜。

このセミナーがきっかけで、2020年1月のBMIA(ビジネスモデルイノベーション協会)の養成講座@東京に参加、2020年2月には地元の診断士協会勉強会で経営デザインシートを紹介できました。それにしても、セミナーで大学院の研究科長だった野中郁次郎先生の名前と写真が出てきたのは、かなり驚いたけど嬉しかったな〜(^_^)。

ちなみに、経営デザインセミナーと同じ週に大阪府診断協会の診断士の日イベントがあって、こちらには仕事を休んで参加。多分初めての週2回の大阪行きはハードでした(^_^;)。

2017年にキュレーター塾で初めてまともに学んで以来気になっていたSDGsは、学生時代の研究テーマにもかなり重なり、今後しっかりやっていきたいなあと思うようになりました。

地元でセミナーを聞いたり、もう少し早く体験したかったのですがなかなか日程が合わず、2019年12月に診断士対象のSDGsカードゲーム体験会に、2020年1月には一般向けカードゲーム体験会に参加しました。その後、2020年7月にファシリテーター(SDGs de 地方創生)の講座を受講、9月に登録できました。

2019年12月、2020年1月に健康経営エキスパートアドバイザーの講座を受け、これも無事に登録。1月の大阪での講座は、診断士以外の様々な業・職の方がいらっしゃって、ある意味新鮮な時間でした。

話は前後しましたが、2019年末に少しニュースで取り上げられた新型コロナが、あんなに世界中で影響を及ぼすものになるとは、2020年の初めには想像もできませんでした。

2020年2月後半から仕事にも影響が出始め、3月以降、気がつけばコロナ対応が主な仕事になってました。

職場での組織改正の影響も受け、4月に隣の課に異動したこともあり、仕事の内容が少し変わっただけではなく、実質はプラスになったことで、目まぐるしい毎日です。とは言え、残業の時間数は昨年度よりは増えたものの何とかかんとか押さえていまして、やればできるということなのか、やらないことはやらないとの割り切りが大事なのか。上に書いた通り、何かと定型化できていることが大きいのかなとも思います。

新型コロナの影響で、2020年3月以降、地方からは関西をはじめ、他県には行きにくくなって、8月、9月の1回ずつを除いて全然行ってません。2月に始まった、キュレーター塾つながりの共創リーダーシップ・ファシリテーション塾は4月以降オンラインに切り替わりましたし、7月のSDGs de 地方創生ファシリテーター養成講座、9月のBMIA応用講座もオンラインでの開催でした。

昨年の初めまで、気軽にあちこち出かけていたのがどれだけ貴重な機会だったか、と外に出られなくなって痛感しますし、逆に、これまであちこち出ていたから、つながりが生かされていろんなものに誘っていただけるのかな、とも思います。

2020年5月以降、お誘いを受けてアントレプレナー研究会というものに参加しています。いかんせん、私自身がアントレプレナーと呼ばれる方と付き合う機会が極めて少なく、相談会で対応する相談もそういう類いのものが皆無なので、毎回、話を聞いているだけで頭が一杯になってしまうのですが(^_^;)、こうした研究会に距離と時間を気にせず参加させてもらえるのは、ありがたいことです。

もちろん、他にも、セミナー、研究会、飲み会…オンライン活動が大幅に増えたことはこの1年、この半年の大きな変化です。

これまでにない状況下ではありましたが、診断士資格の更新に必要なポイントは何とか揃っており、当初の予定通り、2020年9月に更新手続きを行い、10月からの2期目の登録証を11月に(!)無事に受け取りました。

2025年9月(次の更新)までにしたいこと

これは先日Facebookでも書いたし、他のいろんなところで言ってるんですが、これまで何時間も掛けて移動して参加していたものに家、あるいは近くのホテルからあっという間に参加できるのは、本当にありがたいことだなあと思う一方、これまで以上に情報を取りに行って興味関心のあるものにどんどんオンラインで食いついていかないと、一層情報格差が生まれてしまう、診断士として付いていけなくなるという危機感のほうが強いです。

もちろん、オフラインのものが100%オンラインに置き替わるかと言われるとそうではなく、どうしても現場の空気みたいなものを伝えるのは現状では難しいですが、そうは言ってもオンラインへの流れが止められない以上、この流れを最大限に活用したいと思います。

改めて振り返ってみると、上に書いている以外にも細かい活動はありますが、頻繁に大阪をはじめとする関西、時には関東などなどに足を運んでいたこと、あれこれセミナーなどに参加していたことはすぐには効果は出なくて、じわじわと効果が現れるものでした。正直、ひたすらお金だけが出ていくだけでは、と思ったことは何度もありましたが、自分への投資(何を投資と思うかは人それぞれ)は惜しむものじゃないですね。

新型コロナの影響が完全に収まるまでは外には出にくい日が続きそうですが、オンラインを中心に、やれることを積み上げていくだけだと思います。

診断士として、当初は事業承継や事業再生に関わりたいなと思っていましたが、関わっている人が多そうということもありますが(^_^;)、私の学生時代からの興味関心と非常に親和性の高い、SDGs、経営デザイン、ダイバーシティ辺りを中心にやっていく予定。これもいつも書いているんですが、実践の機会をもっと自分で作らないとなあ(-_-)。

SDGsは、狭義の環境以外の広い話が網羅されていて、学生時代から思っていたことなのになぜつい最近までこうした概念が明文化されなかったのかとモヤモヤはありますが(^_^;)、カードゲームのようなわかりやすい道具で伝えていけるというのは、今度こそ我々が変わるきっかけになるのでは、と期待しているところですし、学生時代にやっていたことがこれから生かせるなら意味があるかなあとも感じています。

事業承継のセミナーなど、今はあまり関わっていないテーマのものに結構手を出してますし、あれこれ手を出した結果として知財検定2級、リテールマーケティング(販売士)2級、事業再生士補(ATP)などの資格も得ているのですが、無駄にはなっていないと思います(^_^;)。

診断士としては知っておくべき知識だろうし、いつそっちのテーマの需要が多くなるかもわからないので。必要がなくなれば次の更新をしないものも出てくるでしょうが、しばらくは置いておくことにします。

診断士登録から4、5年目にしてやっと自分のやりたいことが見つかり、遅いで、と思われそうですが、世の中の動きもあるから、こればかりは縁なのかなと思ってます。

比較的に来たものは断らないほうではありますが、でも無理をすることなく、2025年秋の更新を迎えたいと思います。その時にはここにどんなことを書いているのでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?