京都教育大学附属小中学校「特別支援学級」廃止案 凍結!!!

凍結の理由は「市民から反対の声が上がったため」。

保護者有志による廃止案撤回を求める事務局、そして市民団体「教育の未来を考える会」らの動きによって、大学に届けられた意見書、署名は全国各地からだった。

市民とは「京都市民」という意味ではなく(辞書を引いたところ)【国家への義務、政治的権利を有する国民。公民。】、いや、「市井に生きる人々」という意味だと思う。

動けば変わる。

泣けてくる。

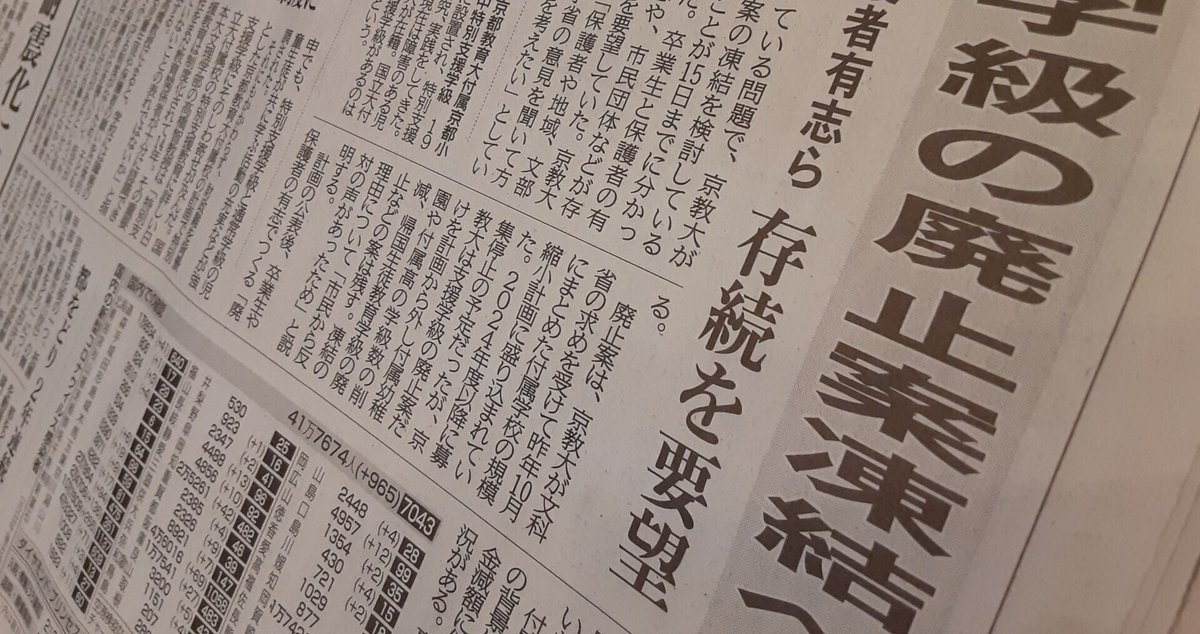

★京都新聞:特別支援学級の廃止凍結を検討 京教大「保護者らと方向性考えたい」

この間強く感じたのは、京教大附属小中学校が、日本の、京都の、北区の、つまり一地域に立する一教育機関であるという認識が、大学側にも(僕も含めた)地域住民の側にも著しく欠けていたことだ。

国立だから? 附属だから?

バイアスを外せばただの、ひとつの学校。

大学におもむき話を伺ったとき、担当者は「開きなれていない」と正直に伝えてくださった。

大学を責めるわけではなく、一地域にある開かれた学校となるよう共に歩み直す、そのチャンスが訪れたのだと捉えたい。

興奮ついでに僕の浅い理想論を浅く論じれば、すべての学級が特別支援学級になったらいいと考えている。

「特別」も「支援」も違和感のある言葉だが、障害のある子どものみならず、本来子どもたちにはそれぞれ違った、一人ひとりまったく異なる関わりが必要なはずだ。

全部、特別支援学級になって、それから「あれ? 全部ってことは特別じゃないな。むしろ特別が普通だな」となる。

そんな未来を夢想している。

ただ障害のある子どももそうでない子どもも、一緒くたにすればいいというわけではない。

決して簡単シンプルな話ではなく、むしろどこから手を付けたらいいのか分からないくらい難しいことのように思える。

「教育とは何か?」という、根本的な問いに真剣に立ち返ることは必須。いい大学に入っていい会社に勤めるため……そんな下らない上昇志向ではダメだ。

でも、だからこそ、そうした未来を目指すべきではないのか。

もう何十年も昔の話になってしまったが、僕の小学校時代もそうであって欲しかった。

自分が自分のままに、堂々とそのままに生きていいのだということ。

そのことを頭ではなく、経験として実感として、自然に当たり前に学べる公教育の場が実現することを願ってやまない。

ともかくいったん凍った案が再びとけませんように。

とけるときにはより良き方針、未来が待っていますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?