私の発注メモ。

「スリップレス」時代の在庫管理と発注方法。

書店員のみなさま。スリップは「使う派」でしょうか?不要派でしょうか?

私はスリップを大切にして、自分なりに活用してきました。 お客様対応以外で、店舗のパソコンを「自分のために」使える時間は、驚くほど限られています。そんななか、どんな本が売れたのかを把握するうえでスリップは重要、かつ便利な代物でした。 スリップの活用に関しては、久禮亮太『スリップの技法』(苦楽堂、2017年)を是非お読みください。

さて、一気にスリップレス化が進んでしまった現在、どんな方法が有効なのか、日々模索しているところです。

以下では、スリップの無い書籍の売上確認と補充発注に関して、いま現在の私のやり方を提示してみようと思います。

「いま現在」と書いたところですが、9年間の書店員生活のなかで本質的な思考パターンは殆ど変わっていません。いろいろ試したあげくに一周回って原点に戻った、とも言えますし、一番最初に身につけたやり方が、なんだかんだで自分の性に合っている、とも言えるのだと思います。

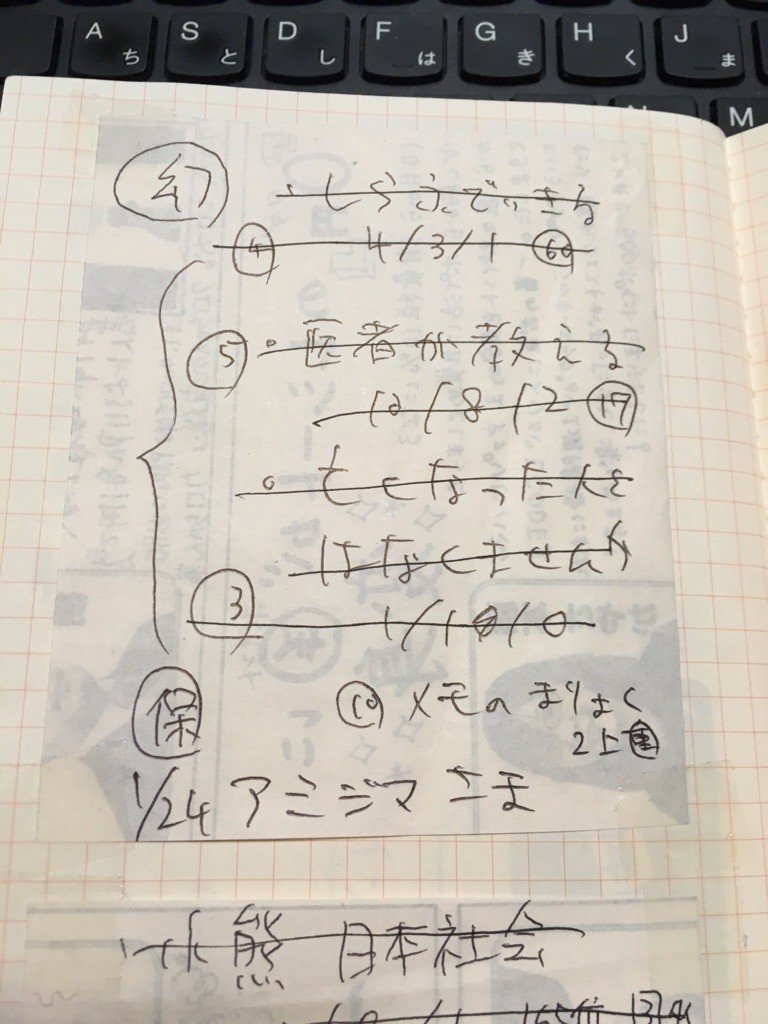

ここで、実物の写真を挙げます。

これは、私が愛用しているB6サイズのメモ用紙(=もちろん不要なFAXの裏紙)に殴り書きしたものを、当日中に専用のノートに張りつけたものです。

最初から「発注ノート」としておいて、直接書き込む方が効率的だという考え方は当然ですし、それが出来る方は何の問題もありません。

ところが私は、ルールなんてないはずなのに、未使用のノート(無地でも罫線つきでも)を前にすると妙に固まってしまいます。キレイに書かなくてはいけない気がして、不思議と殴り書きができないのです(中学・高校の授業の「板書」の影響でしょうか)。

加えて新人だった頃、商業施設全体でのキャンペーン応募用紙が大量に余ったものを「モッタイナイ」と思って、使ってみたところ、すごく使い勝手がよかったのです。

そうして現在の「メモ紙+ノート」というスタイルが出来上がりました。

メモ用紙の中身を解説してみます。

写真は2020年1月24日、幻冬舎さんに4点まとめて電話発注をしたときのメモです。日々、取次の検索機能を使って補充発注をするわけですが、「これは電話注文しかないな」という場合にメモを取ります。

なかでも幻冬舎さんの売れ筋商品の場合、①取次在庫が無い場合が多く、②FAXも使わない営業スタイルで、③「ブック・インタラクティブ」や「s‐book」 のようなウェブ受注システムにも参加していない、といった特徴があります。

まずこの日は、文芸書のデータを見ている時に、町田康『しらふで生きる』を追加発注しようと決めました。メモに書いてあるのは、入荷が4冊で、売れが3冊、店頭在庫が1冊、市場順位が(文芸の)60位、という意味です。(※通常「文60」or「文60位」という表記で統一していますが、この日だけ気分が違ったようです。)書名の左に④とあるのが希望発注数=4冊です。(※ここも通常は「4」にレ点をつけるのですが・・・。)

※出版社さんによっては、「イリザン」=入り数+残数(店頭在庫)を聞かれますので、その点でも必要なメモです。

その時に、上記のような版元事情がある為、電話を一回で済ませるべく、同社の売れ筋商品検索に方向転換をしました。

2行目は新書の山本健人『医者が教える正しい病院のかかり方』を指しています。入荷が10冊で、売れが8冊、在庫2冊に対して新書ランク17位。(もし一年後に見返したなら「医者が教える」って何だっけ?となりますが、当日中に別ノートに転記するので気にしません)

3行目は、サトミ『亡くなった人と話しませんか』ですが、1冊だけ新刊配本のあったものが即、売れました。配本直後なので市場順位などのデータはありませんが、①大きな新聞広告が出ていたことを思いだしたのと、②自店でスピリチュアル系が割合よく売れることを念頭にして、発注しました。

※この日は、4冊、5冊、3冊、とずいぶん控えめ=弱気な発注数ですね。結果的に適切だったのは、『しらふで生きる』の4冊のみでした。

4行目は前田裕二『メモの魔力』ですが、検索PCから至近の「話題書コーナー」で在庫が減っているのを確認し、取り急ぎ10冊いっておこう!という判断をしたと記憶しています。

以上の4点を電話で発注しましたが、「〇保」は大意「版元在庫僅少、重版未定のため保留扱いでの受付となりますがよろしいでしょうか。」という回答の印です。この時は『メモの魔力』だけ、2月上旬の重版分からの出庫、という回答だったと思われます(ここは記憶に自信がありませんが)。

そして、客注の場合ほど重要ではないかもしれませんが、なるべく版元担当者さんの名前はメモしておきます。

本日はここまで。

以下、余談。

使用目的があってもなくても、私は「モノ」としてのスリップを偏愛しております。一種のフェチですね。書店員になる以前から、本に挟まっている「あれ」が気になっていて、出版社によって様々なバリエーションがあることには気付いていました。いざ書店員になってみると、予想以上に版元ごとに千差万別でした。基本スタイルは一種類なのにもかかわらず。紙の色や厚さ、番線欄と冊数記入欄の大小、書誌データの多寡、そして「ボウズ」の形状。これは挙げだすとキリがないので、もう止めておきます。笑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?