指す将順位戦6th 自戦記 A級2組10回戦

事前準備

10回戦のお相手はブリさん。

将棋俱楽部24の棋譜を見ると、居飛車振り飛車何でもござれ。対策を練ることは早々に諦めた。対して今期の私の戦いぶりを振り返ると、相居飛車で苦戦を強いられている。序中盤でポイントを稼がれ、粘ることなく押し切られる負け方が多い。仮に今回も居飛車を採用して相居飛車となり、同じような負け方をしても芸がないと思い、振り飛車を採用することに決めた。

対局当日は、国際将棋フェスティバルの藤井三冠vsトーナメント優勝者の対局を見て英気を養った。対局内容もさることながら、久しぶりに羽生九段の解説を見ることができ満足した。

通いなれた道

後手番となり、対局開始。最初の6手を示す。

▲2六歩 △3四歩 ▲7六歩 △4四歩 ▲4八銀 △9四歩

将棋を覚えたころは四間飛車ばかり指していた。美濃囲いの安心感が絶大で、たいてい邪魔されずに組めるため、初心者にうってつけだと今でも思う。振り飛車の大家である藤井九段は、中飛車を勧めていた気がする。左金が囲いにくっつけられないことが多いが、逆に囲いから離れたままなのを不満に思える感覚が身につけば上達した証拠だ、とおっしゃっていた。

なつかしき急戦

先手の急戦策は多岐に渡り、定跡はなんとなくしか頭に入っていないため時間を使う。△5四歩で将来的な角の転換を見せ、△1二香で角のラインを外す。後手番なので、あまり正体を見せずに飛車を3筋に寄るタイミングを伺っていた。

迎えた下図、大変迷った。△6四歩は無難だが、角の転換は消える。△1四歩は中央で戦いが起こったときに緩手になりやすそう。△7四歩・△8四歩はそのあと相当上手く指さないと空間がマイナスに働きそうで、4分考えて結局最初に考えた△6四歩に決めた。将来的な▲3一角の筋は嫌だが、美濃囲いの急所である角のラインを緩和する効果もあり、突いておいて一安心することが多い。

下図、先手は棒銀から3筋・2筋を小気味よくぶつけてきた。ここで▲1五銀がありそうに見えた。対して単純に3筋の歩を伸ばしていくのは▲2四銀~▲3三歩があり一手遅い。前述した△1四歩の方が良かったかと少し後悔した。ただ、端に銀を出るのは空振ったときがひどいので先手も指しにくいか。実戦は▲4五歩とさらに戦線を拡大してきた。

格言に従う

下図の△5五歩も他に手が見えず、将来的に5筋の攻めに歩を使うもしくは底歩を打つ展開に、という希望を加味し消去法気味に指した。相変わらず▲1五銀もあるが、▲同歩には△3五歩で先手の角の利きが止まっているのが大きいと見た。実戦は▲同角で、大駒は近づけて受けよに倣い△3五歩▲4四歩△5四銀と角に当てた。

ここで、△1二香が活きており、▲4三歩成~▲1一角成には△3三角とぶつけて駒損を回避することができる。実戦は▲8八角に対して△3六歩と突き、先手の2六の銀の動きを封じることができた。4四の歩は少し目障りだが、攻める形には持ち込めそうで一山は越えた気がしていた。

一本入ったか

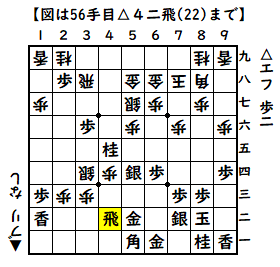

下図の△2五歩が、先手の銀の利きを3七から反らす狙いで、▲同銀に△2八歩と駒得の見込みを立てた。先手も黙ってはいられないので、▲3三歩から△同桂▲3四銀と手に乗って抑え込みを図る。対して△4五桂と跳ねて銀取りにはなるが、大駒は窒息寸前なので怖かった。△同桂では△同飛も考えたが、左桂を跳ねる欲求には逆らえなかった。

感想戦では、下図が重要なポイントとなった。実戦は▲3六飛と歩を払ったが、△5七桂成▲同金直と銀を取りつつ金を5七の地点に呼べたのが大きかった。代えて▲4六銀が挙がり、△2九歩成と桂得は果たせるがそこで▲3六飛となり突破するのは容易ではない。また、ソフトに聞くと▲4五銀とする手もあるようで、銀桂交換になるが飛車先が直通する。後手はもっと前に5七の銀を取った方が良かったようだ。

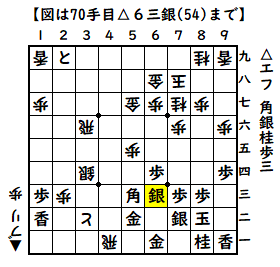

銀を取った後の△6二角が不思議な局面で、先手は味よく4四に利きを足す手段がない。▲4六飛には△5五歩▲同歩と角道を止め、△4四飛から強引に飛車を捌き、彼我の玉型の差が大きいだろうと読んでいた。実戦は▲3二歩成と指されたが、それでも構わず△4四飛と飛車角交換に持ち込んだ。

金持ち喧嘩せず

下図の局面は銀得だが、派手にいこうとすると▲4二とからはがされる。落ち着いて△5三角と引いて4二に利かせ、次いで▲5五歩にも△6三銀引と退却する。期せずしてダイヤモンド美濃が完成した。某所では意味ないとも評されているが、本局においては彼我の玉型の差が大きく、攻めに専念できる形を築くことができ精神的な貯金を得ることができた。

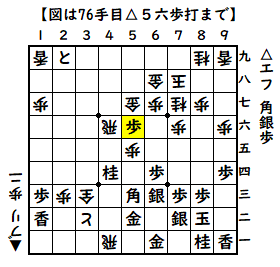

先手は▲3三銀成ともたれてきたところで、攻めのターンが回ってきた。さきの▲5五歩は7六の歩に紐をつけた意味もあり、後手の△8四桂を防いでいる。ここでは基本に忠実に守りの金に狙いをつけ、△5六歩▲同飛△4四桂▲4六飛に再度の△5六歩で攻めを続けることができた。

勝ち越しを決める

最後は慌てて金を取らずに、準王手飛車をかけたところで先手の投了となった。

最後に

定跡が頭に入っていればささっと指せるのかもしれないが、現実世界との兼ね合いもあるし覚えて定着させるのは大変。根詰めて叩き込もうとするよりは、序盤で考えることを楽しみつつ気楽に指す方が、将棋を指している実感が湧いて今の自分には合っている気がする。

対局相手のブリさん、ありがとうございました。

※棋譜は将棋倶楽部24から

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?