【小説】#21 怪奇探偵 白澤探偵事務所|露店マスクの噂

あらすじ:境界の向こう側にある白澤の家に滞在している野田に丸井から電話があった。相談したいことがあるという丸井の話を聞いた白澤は、これから新宿へ行くと準備を始め――。

\シリーズ1話はこちら/

部屋の中が薄っすらと明るい。目覚ましのアラームはまだ鳴っていないのに、ふと目が覚めてしまった。

ぼんやりと天井を見上げる。ついこの間、エチゴさんと助手の少年が来て、倉庫にあった荷物のほとんどを引き取っていった。ついでに、白澤さんの蔵書をしまう本棚も取り付けてくれた。本棚の整頓は思いのほか難航したが、どうにか終えた。ここでやることは一通り済んでしまった、とも言える。

いつ事務所に戻るのか、白澤さんに聞いてはいない。諸々落ち着いたころになるだろうと思ってはいるが、寝ぼけたまま考えたところでわかるわけでもない。

寝なおそうとタオルケットを肩まで引き上げたところで、突然ケータイが鳴った。

目覚ましのアラームではなく、着信を知らせる音である。寝ぼけた頭でケータイを手繰り寄せると、画面には「丸井航」と名前が表示されていた。

丸井さんとは仕事の経過を連絡することがあったり、怪奇事象を引き起こす品物について相談を受けたりする関係で連絡先を交換していた。普段は営業時間中に連絡をくれることがほとんどで、朝早くに電話がくるのは初めてのことだ。

まだコールは続いている。慌てて電話を取ると、すぐに丸井さんの声が耳に届いた。

『もしもし、野田くん? 白澤くんに繋がらなかったからかけちゃった! 朝からごめんね』

「大丈夫っすよ。何かありました?」

この時間、白澤さんは起床後の支度をしていて、ケータイを持ち歩いてはいない。リビングに出れば白澤さんに電話を取り次げるだろうことに気付いて、とりあえず寝巻のまま部屋を出る。

『ちょっと調べて欲しいことがあるんだ。今、時間あるかな?』

「はい。白澤さん、すぐそこにいるんで少し待ってください」

耳元で、悪いねえと丸井さんが零した。少し声に元気がないような気がするが、直接会っていないからそう聞こえるだけだろうか。通話を保留に切り替え、洗面所から出てきた白澤さんを捕まえた。

「白澤さん、丸井さんから電話です。調べて欲しいことがあるそうで」

「わかった。ケータイ、少し借りるね」

ケータイを渡す。白澤さんがリビングへ向かうのを見送って、ついでに支度を整えた。鏡で見る自分の顔は、まさに起き抜けといった様子である。まだ眠気も残っていたが、二度寝をするような時間はない。のろのろと顔を洗って髭を剃り、歯を磨き終えるまでに眠気はすっかり消えていた。

リビングに戻ると、丸井さんとの通話を終えたらしい白澤さんが居た。ソファーに座って足を組み、口元に手を当ててぼんやり天井を見上げている。丸井さんの相談したことが気になって、背中から声をかけた。

「丸井さんの相談、何でした?」

「少し調べて欲しいことがあるそうなんだ。問題の規模がわからないから一度現地に行こうと考えているのだけど、野田くんも一緒に来てもらっていいかな?」

どうやら家に居ながら対応できるようなものではないらしい。白澤さんにケータイを手渡され、受け取る。

向こう側にある白澤さんの自宅から倉庫に取り付けた扉を通じて新宿の事務所には定期的に戻っているが、新宿の街に出るのは久しぶりだ。そういえば、仕事も久しぶりなのだと気が付いた。

「構いませんよ。どこに行くんですか?」

「新宿。支度をしてから事務所に行こう」

わかりました、と返事をして着替えに部屋に戻る。外に出ない間にすっかり季節が変わってしまい、この時期に何を着るべきかすっかり忘れている。天気予報アプリを起動させながら適当に服を手に取り、とりあえず支度を急いだ。

春はとっくに過ぎて、初夏の気配がしている。街路樹は青々とした葉を伸ばし、日差しが強く影の色が濃い。

新宿は朝早い時間というのもあって、人の姿が目立つ。一時期は街に人の姿が減って随分がらんとしていたが、緊急事態宣言の解除があってからは街に人が帰ってきたように感じる。そろそろこちら側に帰ってくることになるのだろうか、と考えながらオーナーの後をついて早足に歩いた。

オーナーの足は、事務所を出てまっすぐ新宿駅の方に向かっている。駅に用事があるのだろうか。新宿駅でもこんなにがらんとすることがあるのだと思っていたが、今はそうでもないように見える。

「白澤さん、丸井さんに頼まれた調査って何ですか?」

後ろから小さく呼んで、何を調べるのかを訊ねた。また幽霊が出たのだろうか。それとも、特別なコインを失くしてねじ曲がった道ができたのだろうか。いや、新たな噂でも聞き付けたのかもしれない。

「先月の上旬くらいに、丸井さんのサークルの子が露店販売されているマスクを使うと外せなくなる……という噂を知ったらしいんだ」

丸井さんは怪奇事象研究サークルを主宰している。怪奇事象を調べたり、噂を聞いて現地に行って確かめたりと色々やっているらしい。サークルで調べきれないものの一部を白澤探偵事務所に依頼しているのだ、と聞いたことがある。あとは、研究結果をまとめた冊子を夏と冬に大きなイベントに出展しているのだとか。

「たしかに、露天販売されてるマスクは結構見かけましたね……」

マスクが外せなくなるという噂は知らないが、露店販売されているマスクは何度か見かけたことがある。シャッターが下りた店の前に折り畳みのテーブルを広げ、箱詰めにされたマスクを山のように積み上げていた。どこも手書きの値札を貼りだしていて、そこにある値段はどう考えても法外な価格だったのを覚えている。

「マスクが外せないくらい何てことないと何人かが買いに行ったのだけど、そのうちの一人と様子がおかしくなったからマスクを売っていた人を調べて欲しいと言うことでね」

「様子がおかしいって、どうおかしいんです?」

「本当にマスクを外さないんだそうだよ。マスク越しに自分の顔をしきりに触って、鏡を見るとひどく怯えるんだとか……」

ビデオ通話で様子がおかしかったから相談してくれたみたい、と付け足してオーナーは小さく息を吐いた。

実際に様子を見たわけではないが、マスク越しに顔を触るというのは違和感がある。マスクを外さないのは時勢として理解できるが、鏡を見て怯えるというのは何かが見えていると考えるのが自然だろう。一体どんなマスクだったのか、少し気になった。

紀伊國屋を過ぎ、東から西を繋ぐ地下道を潜る。駅西口を通り過ぎてしばらく歩き、路地に入ったところでオーナーの足がぴたりと止まった。ふと顔を上げると、閉じたシャッターの前に折りたたみのテーブルが二つ並び、その上にこれでもかとマスクが積まれている。どうやら、ここがそうらしい。

「野田くん、ちょっと視てくれるかな」

「あ、わかりました」

目を瞑る。がらがら、とシャッターの開く音がする。人が出てきたらしい。マスクを求める客が来たと思われたのだろうか。マスクの山は、まぶたの裏をちくちくと刺すような光を放っていた。あまり体に良いものではないな、と何となく思ってすぐに目を開けた。

「全体的に光って視えます。目がちくちくする感じで……」

「わかった、ありがとう。少し話をするから、そこに居て」

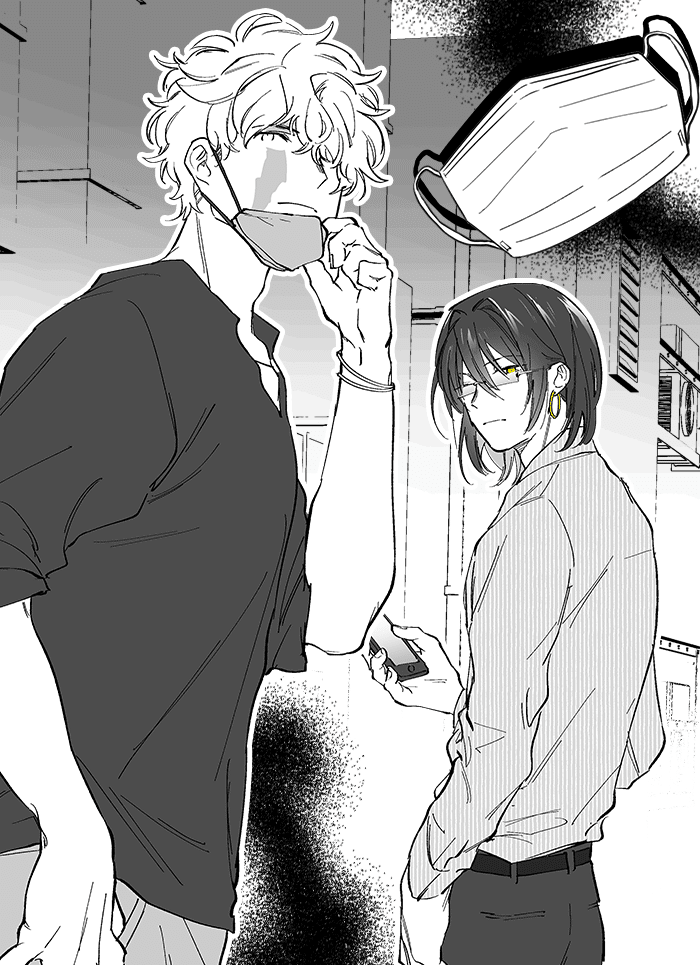

目を開ける。マスクを積んだテーブルの横に、男が一人立っている。歓迎されているような空気ではなく、オーナーのそばに立つことにした。

自分で言うことでもないが、図体は大きいほうだしただ立っているだけで多少なりとも威圧感は出せるだろう。経験上、こういう手合いはいざとなったら手を出してくるようなことがある。警戒しておいて損はないだろう。もし何かあったら、オーナーを引っ張って逃げるくらいはできる。

「このマスクについて、少しお話を伺っても?」

「……さあ、自分は店番なんで……ただ、返品はお断りしてます」

男は特に動じる様子もなく、ゆっくりと横に首を振った。返品について真っ先に言及するあたり、人に訊ねられるのは初めてではないらしい。オーナーは特に気にする様子もなく、男を見つめている。

「販売の許可は得ていますか? こちら側ではなくて、向こう側の話ですよ」

向こう側を強調して、オーナーはマスクの箱を手に取った。シールを剥がし、マスクを手に取る。表、裏をじっと見て、それから男へ視線を投げた。

「これには人間を変質させる効果がある。こういう品を流通させるのは禁じられていると知っています?」

男は苦い顔をしながらオーナーを睨みつけている。あんまり近づくとまずいんじゃないか、と思いながら手を出すタイミングを読めずにいるが、このマスクはどうやら境界の向こう側で作られたものらしい。境界の向こう側で作られたものは、こちら側で効果が変わることがあるというのはよく知っていた。

「大方、口裂け女の作ったものでは? 同族を増やそうとして、新しい噂を作ったのではないかな」

オーナーの言葉に思わず目を丸くしてしまった。口裂け女というのは、都市伝説のものだろうか。それがここにあるマスクをどう関係するかよくわからないが、同族を増やす、という言葉を聞いた男が眉間にしわを寄せ、不快そうな顔を隠さずにいる。

「都市伝説は人がいなければ広まらない。噂が途絶えるということはそのまま人の記憶から消え、いずれ存在しなくなることと同じだからね。それなら新しく噂を作るのが手っ取り早い、と考えてこれを始めたのでは?」

「それがあんたに何の関係がある?」

声を荒げた男は、積みあがったマスクの箱を掴んでぐしゃりと潰す。いよいよ空気が悪くなってきた。オーナーは引く様子がなく、ただ男を見つめている。見つめる横顔が、普段より厳しい表情をしているような気がする。

「私は白澤探偵事務所の白澤という。向こう側からあれこれ持ち込んで、人間に迷惑をかけるひとの後始末が仕事のひとつでね」

白澤探偵事務所の名前が出たとたん、男はぎょっとした様子でオーナーを見た。半歩下がり、さっきまでの不機嫌な様子は消え、怯えたような、驚いたような表情をしている。

「君が考えたのでなければいい。責任者がいるならその人に詳しく話を聞く」

責任者、という言葉に男がシャッターを振り返る。中に声をかけるかどうか、悩んでいるらしい。責任者を出せば自分は逃げられるが、責任者はオーナーに諸々話をすることになる。

二人の会話は部分的にしかわからないが、どうやらこのマスクは流通させてはいけないものだったというのは理解できた。何しろマスクをつけた人の様子がおかしくなるというのだから、つけると何かが起きる、というのは確かだ。

オーナーは、人間を変質させると言った。同族を増やす、とも言った。もしかすると、このマスクをつけると起きる変化というのは、都市伝説にある何かになるということなのだろうか。例えば、マスクの下にある口が裂けるだとか。想像すると背筋が寒くなって、一度考えるのをやめた。

「責任者は、いない。帰ってくれ」

「それなら、ここにあるマスクを回収して製作者を調べるだけだ」

積み上げられたマスクの箱を、オーナーが手に取る。瞬間、男がオーナーを突き飛ばした。

バランスを崩したオーナーを背中から支える。そばにいたのは正解だったと踏んで、一歩前に出た。突き飛ばすにしろ、何かものを投げつけてくるにしろ、オーナーより俺のほうが耐えられるだろう。

「今ならまだ、大きな措置をしなくて済む。責任者を……」

男は、もう何も言わなかった。突然、拳が飛んできた。

「オーナー」

離れて、と言う間もなかった。拳を避けて、反射的に男の足を払った。

男は小さくうめき、地面に転がる。こういうところで兄と取っ組み合いの喧嘩をしたのが役に立つのは癪だ。癪だが、役に立ったのでよしとする。立ち上がる前に、地面に押さえつけた。体重をかければ案外、人の動きは止められるものだ。

じたばたと暴れる男に、オーナーが耳元で小さく何かを吹き込んだ。途端に男が大人しくなり、ぐったりと地面に横になる。

「……え、何したんですか……」

「しばらく眠ってもらった。大丈夫、悪いものではないから」

オーナーはシャッターを開け、内側をひょいと覗き込む。中に人がいないと見えて、すぐに帰ってきた。

「とりあえずこの人を引き取ってもらえるように連絡するから、少し見ていてくれる?」

「わかりました」

ケータイを片手に、オーナーは少し離れた場所で電話をかけている。おそらく、向こう側に連絡しているのだろう。

山のように積みあがったマスクを見る。何度視ても変わらず、瞼の裏がちくちくする感覚がある。マジックテープのトゲトゲした部分を触ったときのような感じだ。

これをつけた人が変質してしまうのだとしたら、元に戻るのは難しいことなのだろうか。オーナーはどうするのだろうと考えながら、電話が終わるのを待った。

「これから迎えに来てくれるそうだから、ここで待っていようか」

「はい。あの、待ってる間にちょっと聞きたいんですけど……」

「構わないよ。何が知りたい?」

どれから聞こうか、少し考えた。あのマスクと口裂け女にどんな関係があるのかとか、都市伝説と噂とか、マスクをつけた人がどうなってしまうのかとか。事情が込み入った依頼だったんだな、と落ち着いてからようやく気付く。思いつく順で聞いた方が良さそうだ。

「あの、同族を増やすっていうのは……どういうことなんです?」

「少し複雑なのだけど、人ではないものの中には人間の伝承によって存在する種類のものがいるんだ」

例えば妖怪とか都市伝説だね、とオーナーが例を挙げる。曰く、居たという物証はないが、口伝や噂で人に知られることで存在が知られているものがそうであるらしい。ただの噂が本当に幽霊を作ってしまったことがあったし、人が存在を知っている、というのはよほど大きなことであるようだ。

「人が知っているのなら存在できるけれど、忘れられるといずれ消えてしまう。最近は人間が外を出歩かなかったから、このままだと忘れられると思ったのだろうね」

外出自粛が求められている期間は、確かに人の姿がなかった。姿がないだけでなく、人でないものの噂もなかっただろう。丸井さんは例外だが。

「あのマスク、つけると口が裂けるんだ。痛みはないけれど」

「……、それでマスクの上から自分の顔を触ってたんですかね?」

「そうだろうね。人間の同意を得ずに変質させることは向こう側ではご法度なんだ。それが許されたら、人間があっという間に減ってしまうしね」

なるほど、オーナーの声音がいつもよりずっと厳しいような気がしていたのは気のせいではなかったらしい。人間が好きでこの仕事をしているというオーナーだからこそ、人間が巻き込まれたということに思うところがあったのかもしれない。

「向こう側に治療を頼んでおいたから、しばらくすれば元に戻ると思う。他にマスクを買った人がいるかもしれないから、私はそこの調査をすることになるかな」

回収、もしくはマスクの無力化というあたりだろうか。買った人がどれくらいいるのかはわからないが、購入者の足取りを辿るのは難しそうだ。

「あの……この人はどうなるんすか?」

地面に横になっている男が気になった。悪いことだとわかっていながらやったのか、ただ頼まれたからこうしてマスクを売っていたのかはわからない。だが、俺に迷わず拳を振り上げたあたり、切迫した事情もあったのだろうことは推測できる。

「うん、まあ向こう側で事情を聞くことになるだろうけど……今は怪奇現象の噂で人間の負担を増やすべきではないから、しばらく向こうで過ごしてもらう、かな」

路地の向こうから、一人の男が表れた。紺のスーツを着た、いかにもサラリーマンらしい風貌である。真っすぐこっちに向かってくるあたり、この人が向こう側の処理をしてくれる人なのだろう。

「それじゃ、私たちは帰ろうか」

「了解す」

オーナーはスーツの男性に小さく頭を下げた。倣って、俺も頭を下げる。スーツの男は俺たちに会釈を返し、マスクの箱を手に取ったり、地面で伸びている男へ声をかけたりと仕事を始めた。

「久しぶりの仕事でしたね」

「そういえばそうだね。ちょっと荒っぽかったな」

野田くんがいると頼もしいね、と言ってオーナーが小さく笑う。殴りかかってきた男をいなすというのは、確かに荒っぽかった。今までの仕事でもあまりなかった部類だ。

「そろそろ事務所も再開しようか」

「はい」

事務所に向かって歩き出す。日が高く、爽やかな風が吹いている。空を見上げると、もくもくと雲が広がっていた。薄く広がる雲ではなく、寄り集まった雲が見えるようになると夏が近く感じる。これから夏が来ることを考えながら、オーナーの隣に並んだ。日常に戻っていく気配が、今は少し嬉しかった。