【小説】同人版 西荻窪・深山古書店の奇書|『海の写真集』の奇書

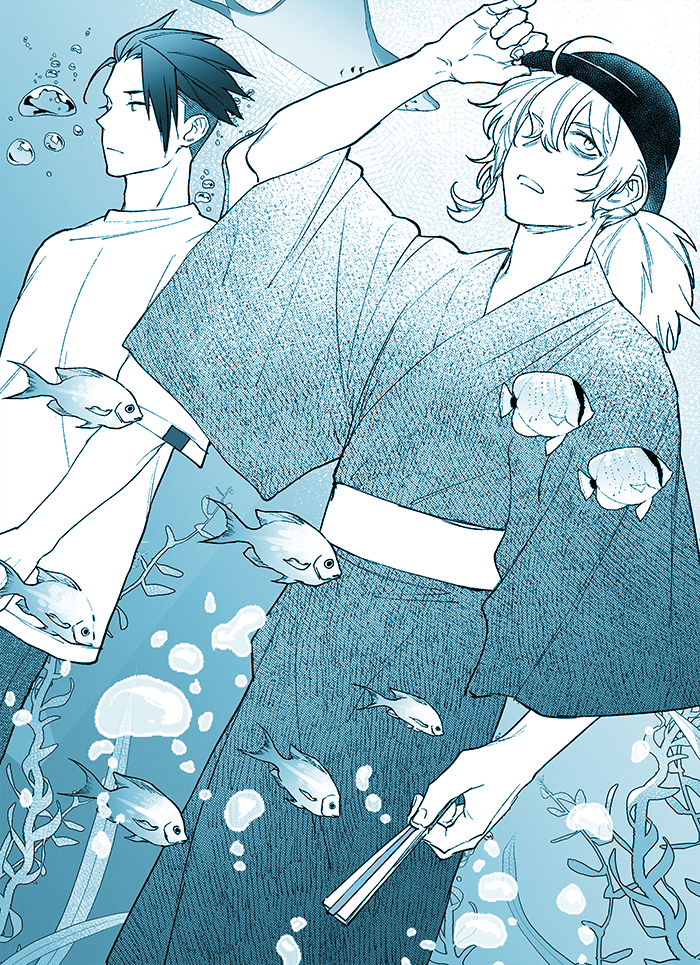

あらすじ:初夏を迎えたある日、深山古書店の店番をしていた一本木に凛太郎は四種の奇書を見せる。どの奇書の異世界に行きたいかと尋ねる凛太郎に、一本木は一冊の本を選び――。

初夏というには暑すぎる昼下がり、深山古書店は冷房の風がそよそよと吹いている。本が日に焼けると言って凛太郎がカーテンを引いたからか、部屋の中は少し薄暗い。カーテンの隙間から入ってくる光すらじりじりと熱く、カウンターの内側で店番をしながらぼんやりとうちわを扇いでいる。

最近は奇書の異世界に行くだけでなく、読書に没頭する凛太郎の代わりに店番をすることも増えてきた。一日を通して店にいると、意外と人が訪れることがわかってきて少し面白い。おおよそ午前中にひとり、昼時にふたり、夕方にひとりという具合だ。買われていく本に規則性はなく、俺の知らない本だ、と思うばかりである。

時計は昼を過ぎ、客の姿はない。午後は日射しが厳しいからか、出歩く人がいないらしい。こうなると凛太郎のすることは決まってくる。

「一本木さん、この中で気になるものあります?」

呼ばれて振り返ると、ちゃぶ台の上に本が四冊並んでいる。写真集が一つ、絵本が一つ、ハードカバーの本が二つだ。唐突な質問ではあったが、単に今日遊びに行く奇書を選んでほしい、という意味だろう。

絵本は言葉のわからないものだ。英語ではないだろう。フランスかドイツか、とあたりをつけて一度避ける。こういう本は凛太郎の解説のほうが長くなることがあるから、もっと時間が取れるときのほうがいい。ハードカバーは片方が日本語で、もう片方が英語だ。タイトルを見てもあまりぴんと来ず、内容がわからないと異世界の様子も想像できないためにこれも避ける。自然と、写真集が残ってしまった。これは見ればわかるからとっつきやすい。

「写真のやつ」

「はいはい、これですね……ダイビングの写真集ですって。涼しげでいいっすね」

「写真集なら一通り見れば帰れるしな」

じゃあ決まり、という凛太郎はすでに二階へ足を向けている。俺は開店中の札を準備中に差し替えてから書斎へ向かうことにした。

異世界に繋がる印を持つ本を、奇書と言う。深山古書店の店主である深山凛太郎はそれらを集める蒐集家で、自分はその奇書が持つ異世界へ行く際の付き添いをしている。本を読む趣味もなく、古書とは関わりもなかった身だが、縁があってそうしている。

「現実の夏はしんどいだけですけど、奇書の夏は好きなんですよねえ」

汗も出ないし、という凛太郎はご機嫌である。確かに凛太郎は見た目にも明らかに夏に弱そうだ。夏になってからはインナーのシャツがなくなり、さらりとした素材の浴衣を着ている。祖父のお下がりというそれは、凛太郎が着るには少しばかり渋い色合いをしていた。

「一本木さんは、夏、どうですか?」

「夏は……まあ、日焼けがつらい」

実際、半袖の制服を着るようになってから腕が日に焼けていた。帽子があるから顔はそこまで焼けていないだろうが、首の後ろがちりちりと痛んだ日もある。弟に日焼け止めを持たされたが、うっかり忘れることのほうが多い。

「ああ、最近よく焼けてますもんね。こんがりしてる一本木さん、小学生みたいでちょっとかわいいっすよ」

けらけらと俺をからかって遊ぶ凛太郎は、すでに奇書へ入る準備を済ませている。凛太郎の手の中にあるペンの羽が、書斎机の上に広げた魔法陣に置かれた奇書を掃う。もにょもにょと呪文代わりの早口が聞こえると、すぐに部屋がごとんと揺れた。奇書へ繋がる扉が現れる前には、大きく部屋が揺れるのがお決まりになっている。

「凛太郎は日に焼けることはなさそうだな」

「まあそうっすね、大体夏は夜しか出歩きませんから」

ごとん、と再び部屋が揺れる。そういえば、どうして扉が現れるときに部屋が揺れるのかは考えていなかった。エレベーターの上昇負荷のようなものなのだろうか。この書斎だけが移動して異世界に繋がっているのか、異世界がどこかからやってきて魔法陣の下にくっつのか、想像してみても何となくイメージがつかない。凛太郎に聞いても、おそらくはっきりとはわからないだろう。

「問題は本の日焼けなんですよねえ……」

どこからか、波の音が聞こえる。海の本だからだろうか。部屋の中央にあるカーペットに扉の気配はなく、小さな渦が巻いている。凛太郎は渦を気にせず、カーテンだけと言わず内側のレースカーテンも遮光タイプにすべきか頭を悩ませている。

「色々あるな」

気を付けていても紫外線には勝てないと困ったように言う凛太郎をよそに、三度目の揺れがあった。渦が止まる。水面がゆらゆらと揺れ、潮の匂いがする。この場合、扉を通るというか、潜るということになるだろうか。水面に手を付けて見たが、濡れる気配はない。どうやら見た目だけが水のようになっているらしい。

「とりあえず飛び込んでみますかね」

「そうだな」

凛太郎が動き出さないから、先に飛んだ。水面へ飛び込むと、すぐに視界が揺れる。水中で太陽を見上げたときのように、光がちらちらと揺れていた。

俺が飛び込んだのに少し遅れて、凛太郎が恐る恐る降りて来た。水に飛び込むというより、おっかなびっくり降りて来たので少し笑ってしまった。

「ああ、ここはもう奇書ですね……」

「扉がないから直接来られたのか?」

そうかもしれない、という凛太郎はゆっくりと歩きだしている。水中にいるのかと思いきや、濡れもしないし浮かびもしない。入る一瞬だけが水に触れたときのような具合らしい。前に入った雨の本でもそうだったのを思い出して、凛太郎に続いて歩き始めた。

「一本道っすね。水族館の通路歩いてるみたいな」

「ああ、なるほど」

上を見上げると、黄色や青と派手な体を持つ魚の群れが過ぎていく。足元を見ればごつごつとした岩に混じって珊瑚礁もあるようだ。イソギンチャクの隙間にクマノミがいて、ゆらゆらと漂っている。足元に砂の感触はなく、透明な一枚の板の上を歩いているような感覚があった。

「ジンベエザメとかいますかね」

凛太郎ははしゃいだ調子でどんどん進んでいく。一体どのあたりの海なのだろう。青というより碧が近い海の中は、どこを見ても今までに見たことのない景色だった。足を止めてじっくり眺めたり、魚に追いつこうと早足になったりと忙しい。エイが真上を通った時は、あまりの大きさに凛太郎はぽかんと口を開けていた。

「でか……」

「凛太郎、ウミガメもいる」

足元に落ちる影を見ているだけでも面白い。小さな魚が集まると、大きな魚の影に見える。意図してやっていることなのかどうかはわからないが、賢いなと思う。

道は徐々に下っていく。海の底に向かっているのかもしれない。どうやら透明な板はここらで終わりらしく、足の裏にごつごつとした岩の感触が感じられるようになってきた。直接海底を歩くことになるようだ。

「凛太郎、足元気をつけろ」

「りょ……」

了解です、と言いかけて即座に体勢を崩したので慌てて腕を掬った。転びかけた凛太郎は、俺の腕にしがみついて小さく息をのんでいる。砂の感触におそるおそる姿勢を直し、立ち上がった。

「すいません、言われた先から」

「間に合ったからいい、気にするな」

ありがとうございます、と小さく言う凛太郎の表情は、前より幾分か自然になったように思う。今までは人の手を借りるのも得意ではなかったし、お礼を口にするのも不慣れな様子だった。

「そろそろ終わりだと思うんですよね……」

海の底を歩いていく。光は遠く、魚の姿はあまり見えない。時折、魚の光る眼だけが見える。深海魚はわずかな光で視界を確保しているからか、瞳だけが光っていてあまり居心地がよくない。こちらを見ている、と示されているようで落ち着かないのだ。

うつむいて歩いてみると、自分の足跡が見える。振り返ると、砂が流れて徐々に足跡が消えていくのが見えた。砂を踏みしめると、体重をかけた分だけ足跡がくっきり残る。

「ボク、泳げないんですよね。むかーしに海にいったときは波打ち際に立って、ずっと足元見てましたよ」

波が砂を持っていくじゃないですか、という凛太郎はどこか寂しそうな顔をしている。凛太郎を海に連れて行ったのは祖父なのだろうと、何となく思った。そうか、と相槌を打つ。思い出したから口に出しただけという様子で、凛太郎はゆっくりと海底を歩いている。

ふと、頭上に大きな影がよぎった。影というより、突然天井ができたような圧迫感である。凛太郎も気が付いたらしく、見上げてぽかんと口を開けている。俺も同じように、呆然とそれを見上げていた。

「……なんでしたっけ、メガマウス?」

「……俺はわからない」

「これ、実際に写真が載ってるわけじゃなさそうですけど……」

追いかけて来ませんよね、という凛太郎はすでに及び腰だ。魚たちが近づいてくる様子がないから俺たちのことは見えていないのだろうと思っていたが、ここで目が合ったら不味いような気もする。何しろあの巨体である。自分の力でどうにかできるとも思えない。

「凛太郎、早歩き」

「あ、そ、そっすね……黙って通り過ぎるのも大事、うん」

こういうときは、あまり走らない方がいい。逃げる生き物というのはおおよそ追われるものだ。知らない顔をしてこの場を切り抜ければ問題ないだろうと判断して、凛太郎の袖を引いて早足に歩いた。

さくさくと足元の砂が鳴っている。凛太郎の足音が同じ調子でついてくる。

「……いったみたいですよ、一本木さん」

今度は凛太郎に裾を引かれて、巨大な何かがいたあたりを振り返る。すでに影も形も残っていない。ほっと息を吐けば、凛太郎も同じような顔をしていた。

「いやあ、心臓に悪いっすほんと……」

「まあでも、綺麗だな」

視線の先に、お帰りはこちらとでも言うように一枚の扉がある。あの扉を開けば、奇書の異世界から出られるのだろう。どうやら海底の旅は終わりらしく、いつのまにか周囲はここに来たばかりのときにみたような景色に変わっていた。

ウミガメが頭上を通り過ぎる。小魚の群れがぐるぐると回っている。色とりどりの魚たちがひらひらと海中を舞う。ふと、凛太郎が立ち止まった。不思議に思って立ち止まって視線の先を追えば、ゆったりと巨体を躍らせるジンベエザメの姿があった。

「うわあ……いいですね、いいですねえあれ」

「ダイビングの資格取るか?」

「いやあ、ボクにはこれくらいがちょうどいいっすから」

人より一回りくらいの大きさだろうか。水族館にいるようなジンベエザメよりは小柄ですっきりしている。周りには小さな魚が付きまとい、うろちょろしている。コバンザメだろうか。名前ははっきりわからないが、それにしても綺麗な景色だ。

しばらく凛太郎と二人で魚たちを眺め、どちらともなく歩き出した。もう十分満足した、というのがお互いに伝わったのか、単純にタイミングがあったのかはわからない。扉に手をかけると、ごとん、と足元が揺れた。

「それとも一本木さん、一緒に行ってくれます?」

「ダイビング?」

「海っすよ」

ごとん、と再び揺れる。別に凛太郎が行きたいなら付き合ってもいいが、現実の海ほど凛太郎が苦手そうなものもないような気がする。暑いし、水場に本を持ち込みたくはないだろうし、日に焼ける。

「行きたいならな」

「……そういう時が来たら言いますね!」

わかった、という返事と共に三度目の揺れがあって、視界が真っ白に染まっていく。しばらく待てば、書斎へ戻るのだろう。ただ待っているだけの時間だから、目を瞑る。

目を瞑りながら考えている。実際に海に行くことがあるなら、車だろう。凛太郎は本も持っていくだろうから、海に入るわけではなくて海が見える場所に行けばいいような気がする。それはもう遊びに行くというより、旅行じゃないだろうか。

どこかに誘ってみようか、と少し考える。書斎に戻ったら凛太郎に聞いてみようか。どう切り出そうか考えながら、戻るのを待っていた。