【小説】#11 怪奇探偵 白澤探偵事務所|青い珊瑚のかんざし

あらすじ:無事に白澤探偵事務所へ復帰した野田。いつも通りの日常が帰ってきたと思いきや、突然見知らぬ少女が事務所へ訪れる。自らを人間ではないと言う少女は、白澤にあるものを取り返したいと依頼を持ち掛けてきて――。

◆シリーズ1話はこちら

枕元で震えるケータイのアラームで目が覚め、ぼんやりと画面を眺める。

いつもと同じ朝である。身体を起こし、伸びをする。ずっと寝ていたせいか体を伸ばすと気持ちがいい。すっきりとした目覚めである。

寝た。ひたすら寝た。悪夢どころか、夢も見なかった。それに、目は痛くないし、身体もだるくない。原因であった蟲を取ってもらったおかげだろう。体温計で計るまでもなく熱は下がり、今日はいつも通り働けそうだった。

リビングの白澤さんに回復を報告し、普段と同じように朝の支度をし、朝食を取って事務所に降りる。働くのはそう好きでも嫌いでもなかったはずなのに、昨日の分を取り戻すかのごとく体は動くので不思議だ。

時計の針が十時を指し、事務所が動き出す。とはいえ二人きりの事務所だから、特に大きな変化があるわけではない。紙の音、キーボードの音、外から聞こえる車の音とか、その程度だ。

「野田くん、この間丸井さんに送ったレポートなんだけど……」

ばたん、と思い切り事務所の玄関が開く音でオーナーの声が遮られた。

何の音かと二人で音の方向を見れば、そこには見知らぬ少女が立っている。思わずオーナーを見れば、オーナーもきょとんとした顔をしていた。

「……今日、来客の予定ありましたっけ?」

「いや、予定はなかったと思うけど……」

もしかしたら、目的の建物を間違えたとか、新宿で迷ったのかもしれない。迷子の案内と言うと苦い記憶が思い出されるが、このあたりは少し入り組んでいるから時たま道を尋ねる人が来ることもある。

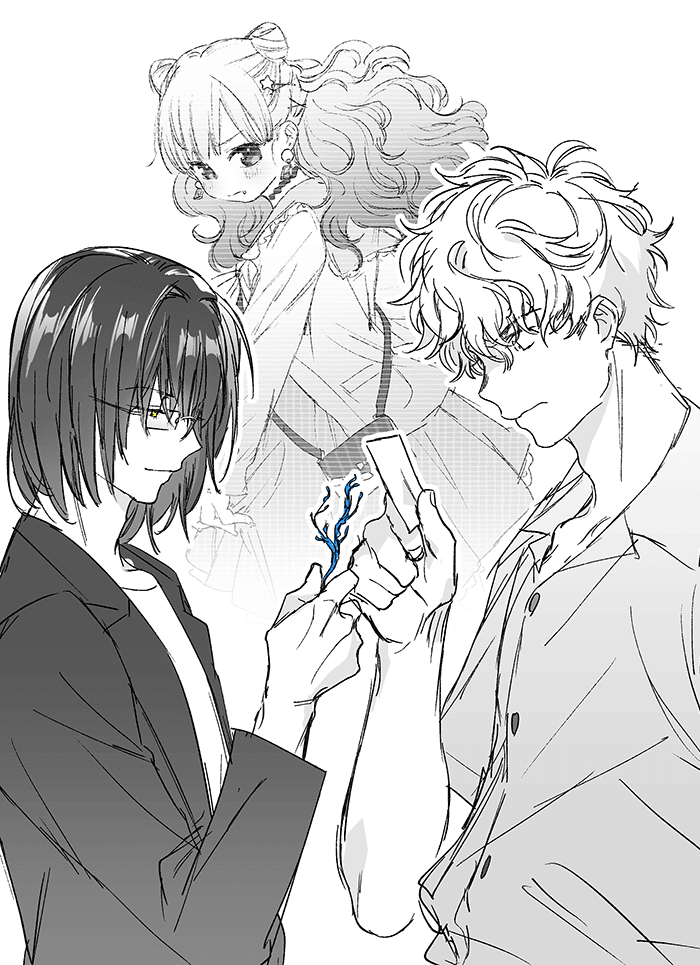

少女は事務所の中をぐるりと見渡し、迷うことなく中に入ってきた。頭の上にある二つのお団子と、ウェーブがかった褪せたピンクの髪がふわふわ揺れる。中学生くらいだろうか。しかし、制服ではなく原宿などで見かけるような派手なワンピースを着ている。少女と探偵事務所というのは、何となく、イメージとして結びつきが遠い。俺の中にあるイメージの話であるから、目の前の現実と結びつかないというのは当然なのだが。

「白澤ってあんた?」

自分より頭二つ分低い位置から少女に指をさされて少し驚いた。反射的に首を横に振れば、きつい釣り目に睨まれる。視線から逃げるようにオーナーを見れば、すでに来客を迎えるような笑顔を浮かべていたのでさらに驚いてしまった。

「怪奇探偵の白澤っていうのは何でもできるって聞いたけど、本当?」

何でも、と言うと範囲が広すぎるけれど、オーナーの手にかかれば大体のことは何とかなりそうな気がしてくる。オーナーは少女をじっと見て、にっこりと微笑んだ。

「何でもと言い切ることはできませんが、怪奇現象の原因究明、解決、アフターフォロー等々、人ならざる方からの依頼でも対応できますよ」

人ならざる方から、という言葉に少女がびくりと反応し、オーナーを睨みつける。オーナーは変わらず微笑んだままだ。

オーナーの言葉をそのまま理解するなら、この少女も人ではないのだろうか。髪の色が派手だなというくらいで、特別人間と何かが違うようには見えない。思わず、隣にいるオーナーを見た。黒い髪は珍しくないし、背は俺より少し低い。他の人間と違う部分はまるでないのに、俺はオーナーが人間ではないということを知っている。二人を交互に見て、首を傾げてしまった。人でないものというのは見た目でわからないものらしい。

「……急いでるの。人間にあげたモノを回収したい」

「わかりました。詳しくお話を聞きましょうか、野田くんお茶用意してくれる?」

二人の間では何かが通じているらしい。どうやら、彼女もまた人ではないもののようだ。オーナーに了解の返事をして、給湯室へ向かった。

氷を浮かべたグラスをテーブルに並べ、オーナーの隣に座った。

少女は俺とオーナーの両方をきつく睨みつけたまま沈黙を貫いている。麦茶はまずかっただろうか。とはいえアイスティーもアイスコーヒーも生憎用意がないので特に取り替えられはしないのだが。そもそもお茶がどうこうではないというのは、俺にもわかっている。

「まず、お名前をお伺いしても?」

「……百乃(ももの)。見ればわかると思うけど、人間じゃないわ」

見ればわかる、と少女――百乃さんは言うが、俺の目から見ても全く人間そのものだ。冗談なんじゃないかと思うのだが、オーナーがそれを全く否定をしない。それどころかわかっていますとばかりに頷いているから、彼女もオーナーと同じように人ではないのだろう。

オーナーは手元のタブレットをテーブルに置き、彼女へじっと視線を注ぐ。彼女も負けじとオーナーを睨みつけている。一触即発というほどでもないが、空気が少しだけ怖い。

「ご依頼は何ですか?」

「……あるモノを取り返したいの」

「窃盗ですか? それとも紛失?」

「違う! ヒナにプレゼントしたの!」

ばん、と百乃さんがテーブルを叩く。グラスが揺れ、慌てて三つのグラスを支える。彼女ははっとしてソファーに座りなおし、目の前にあったグラスへ手を伸ばした。落ち着こうとしているようだが、視線は宙を泳ぎ、グラスを持つ手もそわそわしている。

「人間が持ってると危ないって……知らなかったの。でもヒナに会えないからどうしたらいいかわかんなくて……」

「ヒナ、というのは?」

百乃さんはグラスを両手で握ったまま俯く。かと思えば顔を上げ、何か言おうとして口を開いては閉じる。迷っているというか、言葉を選んでいるようだ。グラスを持つ両手がそわそわと動く。溶けた氷がからん、と涼し気な音を立てた。

「と……友だちよ!」

ふ、とオーナーの表情が緩んだ。にやけた、と言ってもいいかもしれない。横で見ている俺はオーナーの表情に驚いてしまって思わず真顔になってしまった。

「こっちに来てからはじめてできた友だちだから……何か、特別なものをあげたくて。でも、あれが人間に悪い効果があるなんて、知らなかったから……」

一度話し始めると、言葉は止まらなくなるものだ。少女の口からはどんどん言葉が溢れてくる。

百乃さんはこちらと異なる場所――いわゆる境界の”あちら側”のからやってきたこと。境界を越える時に、”あちら側”から役に立ちそうな品物をいくつか持ち出してきたこと。こちら側に来てすぐは楽しかったけれど、一人でいるのが寂しくなったこと。偶然出会い、声をかけてくれた少女と友人になったこと。少女に自分の持つ道具のうち一つを、友情の証として贈ったこと。

他にも色々喋ってくれたのだが、俺にはよくわからなかった。というのも、彼女は喋りながらにこにこと笑ったり、悲し気に言葉を詰まらせたり、ころころと忙しく表情が変わる。そのたびに話が飛んだり戻ったりして、どうも内容にまとまりがなくなってしまう。ただ、友人のことを思ってやわらかい笑顔を見せ、心配して涙ぐむ姿を見ていると、ついさっき見たオーナーの緩んだ表情の理由も何となくわかる。友人を大切に思うからこそなのだと思えば、微笑ましい。

「ご友人には何をプレゼントされたんですか?」

「青い珊瑚のかんざし……」

「ああ……流行りましたね、幸運を留めるかんざし」

あちら側ではやった、ということだろう。オーナーは何でも知っているな、と少し感心してしまった。珊瑚の色といえば朱だ。境界の向こうでは全く別の形や色をしているのかもしれない。そもそも、俺の知っている珊瑚と同じものであるかもわからない。つまるところ、幸運を留めるものが、こちらで全く別の効果を持ってもおかしくないのだ。

「……状況を整理しますね。百乃さん、私の質問に答えてください」

「いいわよ、何でも聞いて!」

話があちらへ飛び、こちらへ飛びと錯綜してきたところでオーナーが一度彼女のお話を止めた。タブレットを開き、質問事項を簡単にまとめていく。

「ご友人の名前は?」

「日菜子、わたしはヒナって呼んでるけど」

友だちだからね、と言う彼女はどことなく誇らしげである。オーナーも僅かに目を細めた。

「かんざしはいつ頃渡しましたか?」

「……二週間くらい前、だと思う……」

「渡してから日菜子さんには会いました?」

「会ってない。会えなかったの、家まで行ったんだけど」

彼女なりに試行錯誤をしてから事務所を訪れた、ということになる。家まで行けば日菜子さんと話をしたうえでかんざしを回収できそうなものだが、なぜできなかったのかが気になった。

「家までいったのに会えなかった、というのは?」

「かんざしを渡してからヒナが家から出てこないから、もしかしたら具合が悪いのかもってお見舞いにいったの。その時にヒナのパパが、ヒナは受験勉強で忙しくなるからもう遊べないんだって言って会わせてくれなくて……」

具合が悪いわけじゃないってわかったからよかったけど、と百乃さんは手の中でくるくるとグラスを弄ぶ。

「他に何か言ってました?」

「君みたいな子とは遊ばせられないんだって。モモが人じゃないから?」

あの人わかったのかなあ、と百乃さんはちびりと麦茶を飲む。そういうことではないと思うが、言葉にするのは戸惑われた。それに、想像でしかない。見た目で判断されたのでは、なんてことは。そもそも、そういう想像をしてしまうのは俺が似たような経験をしているからというだけだ。

「……わかりました。では、ここから先は日菜子さんの家へ向かいながら考えましょうか」

「依頼、請けてくれるの?」

「もちろん。できることならお手伝いをしますよ、怪奇探偵ですから」

オーナーがそう言うと、百乃さんの表情がぱっと明るくなった。

日菜子さんを訪ねなければ、青い珊瑚のかんざしは回収できない。オーナーが考えていることは、俺にもわかった。青い珊瑚のかんざしを取り返すことが出来ると決まったわけではないが、彼女が一人で悩まなくてもよくなったのは良いことだと思う。

オーナーがちらと俺に目配せをする。これからすぐにでも出るつもりらしい。ソファーから立ち上がり、早速外出の支度を始めた。

小ぎれいな家が建ち並ぶ閑静な住宅街の中、富松、と表札のある家の前で百乃さんの足がぴたりと止まった。それから、黙って二階の窓を指さす。あそこに日菜子さんがいる、ということだろう。

「私が日菜子さんを連れてこられるように説得してくるから、二人ともここで待っていてくれるかな」

「わかりました」

百乃さんは一度こくりと頷いて、ぱっと駆け出す。姿を見てまた追い払われたら困るとでも言うようで、少し切ない。この場をオーナーに任せ、彼女の背を追う。彼女の足は、住宅街の中にある僅かな空き地を利用して作ったであろう公園で止まった。

平日の日中、親子連れがちらほらと遊具で遊んでいる。公園に入ってきた俺と百乃さんの姿を見ても特に気に留める様子はないようだ。

誰もいないベンチに並んで腰を降ろすと、百乃さんがじっと見つめてくる。視線に遠慮がないというか、好奇心が丸出しなので逆に笑ってしまう。露骨に目を逸らされたり隠し撮りされるよりはよっぽどマシだ。

「あいつ、本当に大丈夫なの?」

「オーナーは、大体のことはできるから……大丈夫だと思いますけど」

ケータイのメッセージで公園にいることを伝え、百乃さんの疑問に返事をする。どういう手段で日菜子さんを連れ出してくるのか俺にはわからないが、依頼をこなせなかったことはないし、失敗したところを見たこともない。だから今回も心配はしていなかった。

「……ねえ、あんた人間でしょ? どうして白澤と一緒にいるの?」

「助手なので……」

「ふーん、助手……」

百乃さんはどうも人ではないものと人が一緒にいるのが不思議らしい。友人ができた直後に人間に拒絶されるということがあったのだから、疑問に思うのも当然かもしれない。

俺はたまたまオーナーの事務所に逃げ込んで、助手を募集していたからとコイン当てをしたのがきっかけで採用されたというだけだ。上司と部下だから、というのが共にいる理由になるけれど、ここに居たいから居るというのもある。そういえば、どうして助手を探していたのか聞いたことがなかったなと今更気が付いた。

好奇心の視線は絶えない。じっと見つめられたままでいるというのはどうにも落ち着かず、何か適当な話題がないものか少し考える。考えて、そういえば青い珊瑚のかんざしについてほとんど何も知らないことに思い至った。

「……青い珊瑚のかんざしって人間にどう悪いもの、なんですか?」

百乃さんの視線が地面に落ちる。オーナーも百乃さんもそれが人間にとってよくないことを知っているけれど、俺は知らない。幸運を留めるというものを人間が持つことでどんな悪いことが起きるのか、気になった。

「わたしたちが持っていると、おまじないくらいのものなの。だけど人間が持つといきすぎたものになっちゃう」

「……よくなりすぎるってこと?」

「うん、あと……その人にとって嫌なことでも、幸運として引き寄せちゃう」

なるほど、本人が望んでいないことでもそのかんざしが引き寄せてしまうということらしい。何を幸せとするかは人によると考えればとても哲学的なような気がする。

「人間って命がとても短いって聞いたから……わたしがあげたもので、ヒナの人生をおかしくしてしまったらどうしようって……」

心配で、怖くなって、と続く言葉は弱弱しい。はじめてできた友人の人生を左右するようなものを贈ってしまったこともショックであっただろうし、会うこともできなかったとなれば気も弱るだろう。そのために白澤探偵事務所を頼ってくれたのだから、力になってやりたいとも思う。

「オーナーに任せておけば大丈夫すよ」

「……ねえ、ちょっと聞いていい? 助手くん、白澤と仲良し?」

しおらしい表情が一転し、再び好奇心の視線に刺される。傷跡がどうこうではなく、人間に興味があるのだろう。話し相手になるくらいはかまわないが、仲良しかと聞かれると答えづらい。上司と部下という意味ではいい関係だと思う。同居人としても問題がなく、というか悪いと感じるところがない。

「悪くないと思いますけど」

「……ずっと友だちで居られると思う?」

これは俺と白澤さんがどうこうというより、人と人でないものが、という意図の問いだろう。

「そうしたいって思ってるんなら、たぶん」

百乃さんは俺の答えを聞いてにっこりと笑う。どうやら満足のいく答えであったらしい。そうするためにはお互い気を付けないといけないけれど、百乃さんの様子を見るに心配はなさそうだった。

二人で話し続けることしばらく、ポケットに入れていたケータイが短く震える。見れば、オーナーからのメッセージで、公園へ向かうとあった。

「そろそろ来るみたいですよ」

「……わかった」

百乃さんは公園の入り口をじっと見る。見逃しはしないとでもいうように瞬きもしない。了解の返信をするより早く、公園の入り口にオーナーの姿が見えた。隣に小柄な少女がひとり立っている。あれが日菜子さんだろう。

「ヒナ!」

百乃さんがはじかれたように立ち上がった。そのまま、少女のところまで駆けていく。オーナーが半歩下がり、隣にいた少女も同じように駆けだした。二人はお互いの手を取り合い、その場でくるくると回り始める。表情から、行動から、彼女たちの喜びが見て取れた。

「モモさん! ああ、嬉しい……もう会えないかと思っていたんです」

「わたしも……ずっと心配してたんだから! ヒナがモモを心配させるなんて百年早いのに」

「ごめんなさい、モモさんと付き合うなって叱られて自宅でストを……」

すとって何、ストライキのことですよ、ヒナはモモの知らない言葉で話すことがあるわ……。ころころと鈴を転がすような二人の会話は止まず、再会の喜びが溢れている。オーナーが二人を見守る目が優しかった。

俺もまたベンチを離れ、オーナーの隣に並んで二人の少女を見た。日菜子さんは品行方正を絵にかいたような少女で、奇抜に見える百乃さんが隣に並ぶといじめられているのではとか、連れまわされているのでは、なんて下世話な想像をする人間もいるだろう。それが悪いとは言わないが、彼女たちの気持ちがないがしろにされたことだけは確かだ。

はしゃぐ二人を見守ることしばらく、日菜子さんの手を握る百乃さんと目が合った。本題を思い出したらしい彼女は握った手を解き、じっと日菜子さんを見つめる。日菜子さんの長い黒髪をまとめるかんざしがあった。

「これ、ヒナに持っていてほしくない。返してほしいの」

日菜子さんは突然のことに目を丸くしている。俺もオーナーも、彼女たちの動向を見守っている。このまま返還されれば依頼は解決だが、日菜子さんが不安げに瞳を揺らした。

「……どうしても返さないといけませんか? モモさんがくれたものだから、大事にしたいんです」

「ヒナの気持ちは嬉しいよ、でも……危ないから、返してほしいの」

「……モモさんとわたしに、何にもなくなっちゃうみたいで……嫌です」

焦りから、百乃さんの口調が荒れる。日菜子さんは黙ったまま、髪に刺したかんざしに触れることもしない。さっきまでの微笑ましい空気がとげとげしく冷たい雰囲気に変わりつつあった。

介入したほうが良いのはわかっているが、どう入ったものかと考えると二の足を踏んでしまう。再会の喜びを見たあとだけに、二人の間に冷たい空気があるのはよくないことのように思えた。

「お二人とも、よろしいですか?」

オーナーが二人の傍に立ち、そっと言い含めるように話しかける。間に人が入ったことで、二人もはっとして口を閉じた。冷たい空気が緩んだことにほっと胸を撫でおろす。

「そのかんざし、人に害がないようにしてみましょうか。私に預けていただけますか?」

「お願いします!」

日菜子さんが迷わずかんざしを抜き、オーナーへ手渡した。食い気味の返事に少し驚いてしまった。百乃さんはあっと声を上げたくらいで、何も言わない。日菜子さんの方が意思が固いらしい。

オーナーは二人をそれぞれ見てにっこりと笑い、俺を手招きで呼んだ。蚊帳の外だな、なんて思っていたから一瞬反応が遅れてしまった。

「野田くん、この間の蟲と同じ要領で効果の元を絶てると思う。やってみるかい?」

少し、考えてみる。それが役に立つならやってみたいというのが素直なところだが、できるかどうかはわからない。だが、そもそもやらなければできるかどうかもわからない。

「……やります」

オーナーはポケットからカードケースを取り出す。ケースの中には、やはり文字なのか図なのかよくわからないものが描かれたカードが詰まっている。柄で用途が違うらしく、オーナーが選んだ一つを手渡された。

「かんざしの珊瑚の部分に当てれば勝手にくっつくから、図を指先でなぞってみて」

「それだけでいいんですか?」

「指先に集中して、視るときと感覚を近づけられるかな」

かんざしに貼った符を視る。細いものに貼っているのに不思議と図はそのままで、指先でなぞることは簡単だ。けれど、指先に集中したところで普段の感覚と何かが変わるわけではなかった。視るときの感覚と言っても意識して視たことのほうが少なく、どうにも感覚が掴めない。

「……オーナー、すいません。さっぱりです、視ることはできるんですけど……」

符に触れたまま目を瞑る。うすぼんやりとした光はすぐにわかるのだ。かんざし全体が淡く光り、特に符を置いた青い珊瑚のあたりは明るく感じる。青い珊瑚をどうにかできればというのはわかるのに、何もできないのは歯がゆかった。

「わかった、代わるよ」

オーナーにかんざしを預ける。そのまま視ていたら、明るさは徐々に収まり、やがて全体を包むようなぼんやりした光も消え、何も視えなくなった。

目を開ける。オーナーの方で処置が終わったらしく、かんざしは日菜子さんの手に戻った。百乃さんもほっとした顔をしている。どうやら、取り返す必要はなくなったようだった。

「こんなこと、できたんだ……ヒナ、返してなんて言ってごめんね」

「いいえ! 日菜子の我儘を聞いてくれてありがとうございます、モモさん」

黒い髪に青い珊瑚のかんざしが戻る。二人はまた互いの手をぎゅっと繋いで見つめ合っている。これがきっかけで喧嘩別れ、みたいなことにならなくてよかった。役に立たなかった身としては肩身が狭いが、俺もまたほっとしている。

「モモさん、日菜子のおうちに来てください」

「え、でも、来るなって言われたけど……」

「お父さんがモモさんのことをよく知らないのが悪いんです! 勝手に決めつけて、思い込んで……だから、モモさんのことを紹介したいんです」

いけませんか、と迫る日菜子さんの勢いに百乃さんが押されている。どうしよう、という困惑の目線が俺とオーナーを交互に見た。オーナーはいってきなよとばかりににっこりと微笑んだままだ。

「わ、わかった……行くから、後で」

「……今からじゃいけませんか?」

「わかったわよ、もう!」

日菜子さんが百乃さんの手を放さない。二人は揃って俺とオーナーに頭を下げ、百乃さんは依頼のお礼に改めて事務所へ行くからと言い残して駆けていってしまった。何というか、嵐の通り過ぎた後のようだった。

「……取り戻したいって依頼でしたけど、こういう形で解決することもあるんですね」

「百乃さんは友人に悪いことが起きるかもしれないから取り戻したかったわけだからね、そうならないようにしてあげれば取り返す理由もなくなる」

そういうやり方もあるよ、とオーナーはかんざしに貼り付けていた符をくしゃくしゃに丸めた。確かに、日菜子さんに害が及ばなければ回収する必要はない。そういう発想は、俺にはなかった。

「円満に解決すればそれが一番だよ、私としてはね……じゃあ野田くん、帰ろうか」

「はい」

公園を出て、事務所へ向かう帰路につく。

何だか、慌ただしい一日だった。駆けていった二人を思い出すと、つい頬が緩む。日菜子さんの様子を見るに、百乃さんとの友情を認めなけない父を言い負かすくらいは何とかできそうだ。何というか、彼女たち二人なら何でもできそうというか、そうすると決めているのが気持ちが良かった。

前を歩くオーナーの背中を見る。二人の様子を見て、少しだけ、自分たちも長く共にいられたらいいと思った。