WOEコモンカードPauper評価

本日、2023年9月8日発売の新セット『エルドレインの森』の全カードが公開されました。

ざっと見たところ通常セットらしく突出したカードこそないものの、新メカニズムの協約関連や人気メカニズムの出来事を中心によさげなカードがいくつかありましたので、注目カードとして20枚を評価してみます。

【お知らせ】9月8日発売セット『エルドレインの森』カードイメージギャラリーにて、全収録カードを公開いたしました。https://t.co/TXuOuN7EF2

— マジック:ザ・ギャザリング (@mtgjp) August 24, 2023

選択メニュー「カードセット」より収録範囲をお切り替えいただけます。#mtgjp #MTGEldraine

エルドレインの森のメカニズム

役割・トークン

これまでに手掛かりや宝物など定義されたアーティファクト・トークンがいくつも登場していますが、エルドレインの森では定義されたエンチャントとして役割・トークンが容易されています。

怪物、王族、魔術師、ひねくれ者の素直に+1/+1修整をしてくれるものは純粋に強めで、若き英雄は上振れこそ狙えるもののサイズに修整が入るまでに基本的にタイムラグがあったりするので現時点の評価は低め。

弱体化オーラの呪われし者は能力が失われないので単純にサイズで殴ってくるクリーチャーに対してしか有効にならず、使いたいカードはなさそう。

協約

個人的には今回の注目株。

よくある生け贄をコストにするカードと比較してコストにできるクリーチャーの幅が狭い(トークン・クリーチャーかアーティファクト・クリーチャーかエンチャント・クリーチャーのみ)ですが、《胆液の水源》をコストにできるという点で優秀です。

協約なしでも1枚のカードとして成立しているものが多く、コストの生け贄をメリットに転嫁できるデッキでは積極的に採用していけそうです。

《神憑く相棒》や《ウイルスの甲虫》のようなクリーチャーは協約のコストにできる軽いETB能力を持ったクリチャーということで評価を上げるかもしれません。

祝祭

同一ターンに2つ以上のパーマネントを展開するとメリットが得られるというものですが、序盤はマナの、終盤は手札の問題で能力を常に引き出すというのが難しく、1枚で2つのパーマネントを展開できるカードと併用してどうかというところ。

開発は容易に達成できると考えているのか、単体で基準以下、条件を達成しても大きなメリットはなく、今回の注目カードにも入っていません。

出来事

単純に出来事→本体と唱えれば簡単にアドバンテージを得られるため、あらゆるフォーマットで人気メカニズムとなっていますが、コモンには出来事の部分に強力なものが少なく、見かける頻度はそれほど多くはありません。

今回も目に見えて強力というものはありませんが、前回のエルドレインよりは扱い易そうなものがありましたので、いくつかは注目カードとして挙げています。

注目カード

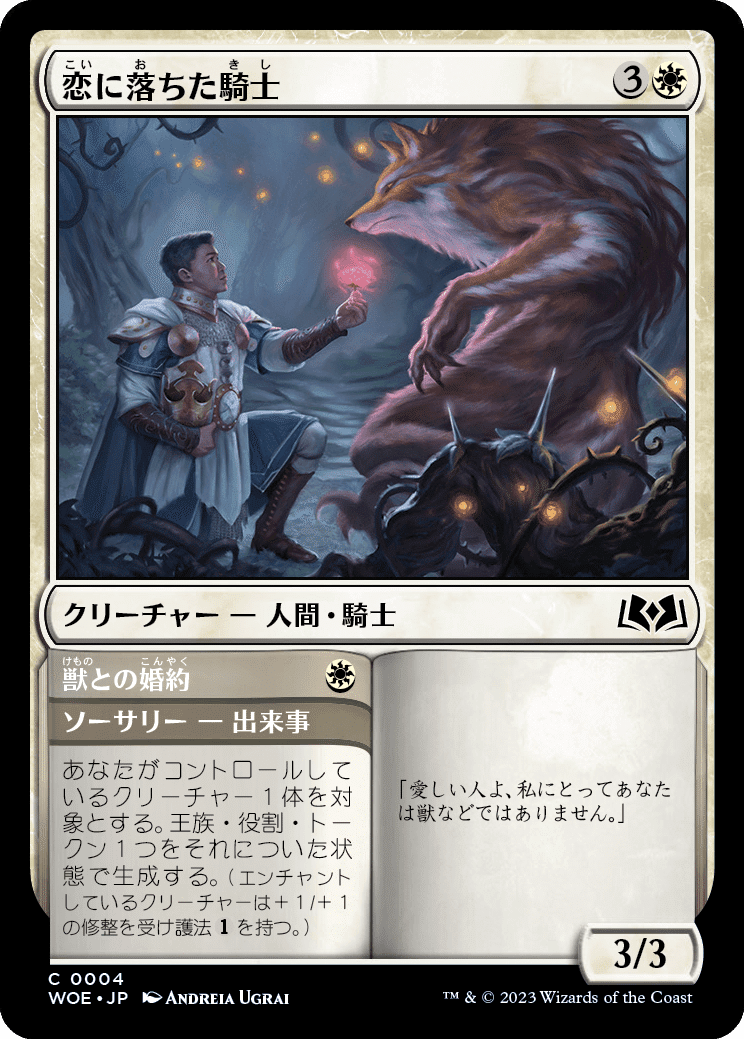

《恋に落ちた騎士》

1マナで+1/+1修整と護法を付与できるオーラという点で新規性があります。

言うまでもなくオーラ自身がエンチャント先のクリーチャーを守れる護法を付与するのは自己完結していて相性が良いです。

ただ、《歩哨の目》や《結束のカルトーシュ》といった競合の1マナ強化オーラと比較するとプラスでなにかないと厳しいところですが、その部分にあたる本体の性能が4/3/3バニラとお世辞にも良いとは言えず、そもそも英雄的などマッチしたアーキタイプが想定するゲームレンジで影響をあたえられるのかという問題があります。

評価としては他の競合を押しのける性能はないものの、試しで入れて見るのもありかも程度。

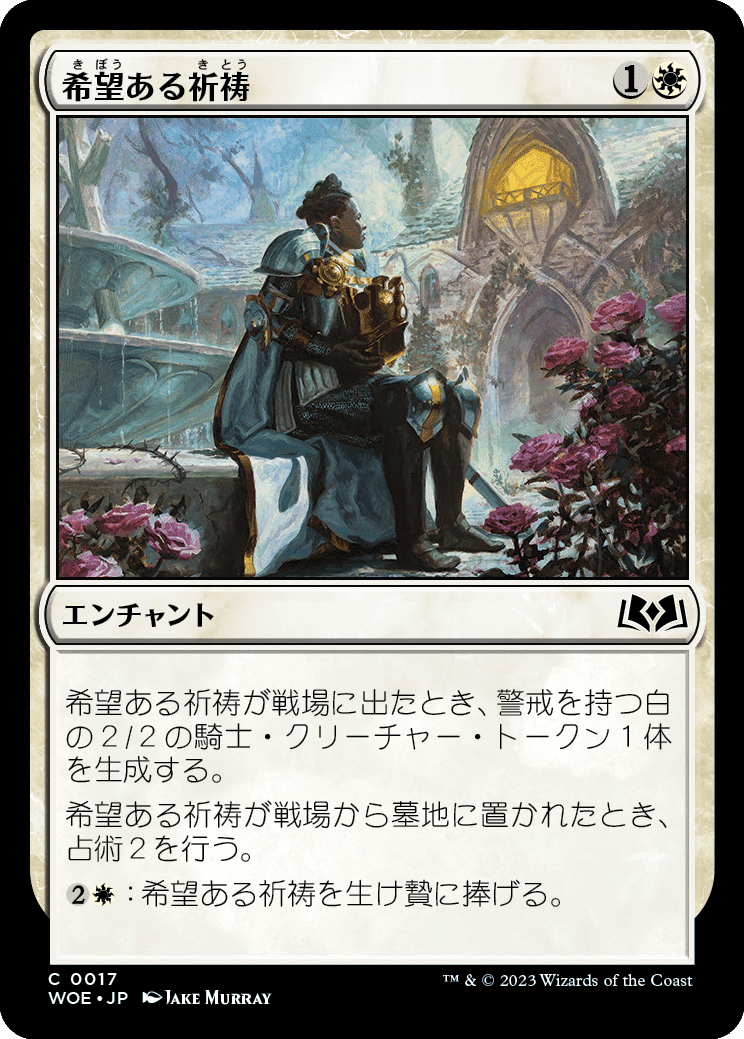

《希望ある祈祷》

純粋に2/2/2警戒という時点で最低限の性能のクリーチャーとみなせます。

ボロスで《きらめく鷹》が《逆棘の叩拳》を回収して2/2を増やすという動きをしていますが、《コーの空漁師》を用いて白単色で同様の動きが可能となったのが新しいところ。

これまでは白単色で同じようなことやろうとしても《祖先の刃》では1/1しか出てきませんでした。

墓地に落ちたときに占術2のボーナスがある点も協約のコストにする際には都合が良く、上手くシナジーを引き出せれば十分に構築で採用され得るレベルでしょう。

《まどろむ砦番》

英雄的のように大量のオーラをを貼って強化していくような戦略においては立っているだけで占術によるアドバンテージを生み出し、最終的にはパンプ能力で攻撃にも参加できるため“理屈上”はマッチしている印象。

とはいえ、1/1という貧弱さに加えて能力の起動に必要なマナも多く、これ自体を強化するメリットが薄いのが気になります。

個人的には、せめて警戒か絆魂でも持っていたらという気もしますが、専門家の上手く使うと評価はまた違うかもしれません。

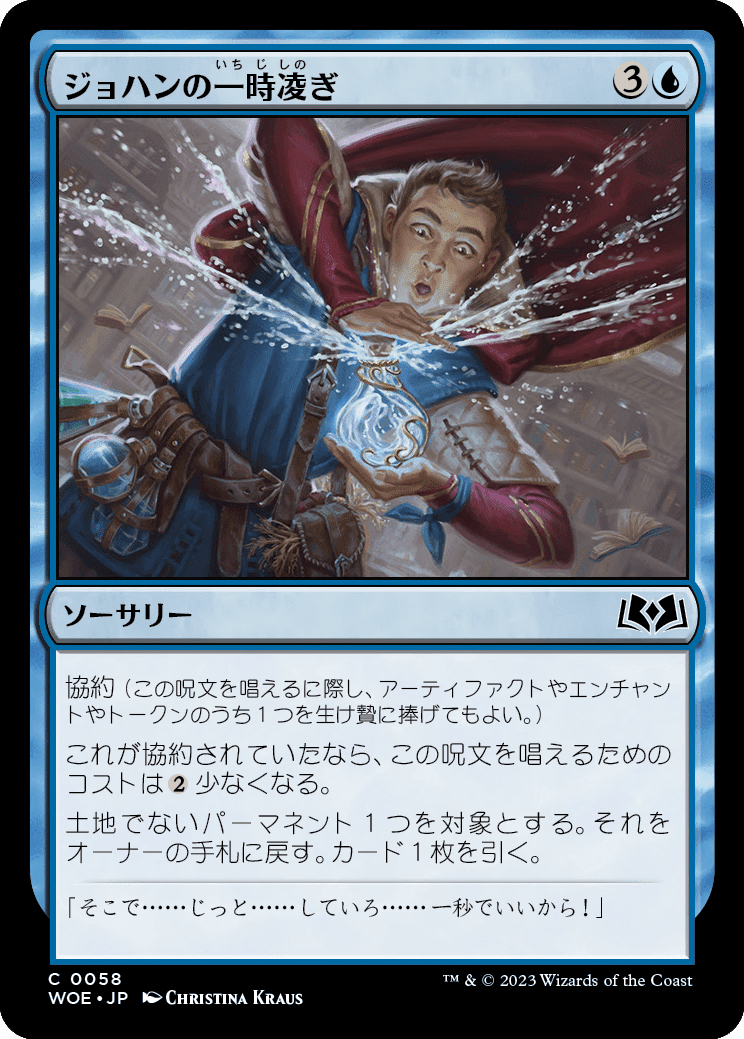

《ジョハンの一時凌ぎ》

協約をしてもマナが軽くなるだけというのは寂しいですが、協約のコストを展開するテンポのロスを度外視すれば、2マナのソーサリーでバウンス&ドローができるなら優秀な気がします。

もっとも無駄に対象が「土地でないパーマネント」であるため、《ケンクのアーティフィサー》によりクリーチャー化した土地に対処できないのは大マイナス評価。

《罠名人のスプライト》

新しい1マナフェアリー。

《フェアリーの予見者》を押しのけることはなさそうなので、実質的に青単で採用されるかどうかというところ。

相手のクリーチャー1体を2度の戦闘において排除できるのは魅力ですが、それにかかるマナがメイン3マナと結構な重さ。

欲を言えば《ネットワークの攪乱者》のように出たときのタップは確定で、マナを払って麻痺カウンターを置くかは任意というようなフレキシブルさがあればよかったのですが、そうはならなかったので残念。

《フェアリーの悪党》とのポジション争いになりそうですが、青単に詳しいかたが誰か試すのではないでしょうか。

《水の翼》

青の基本P/Tを変更する形のコンバットトリックはいくつもありますが、飛行に加えて呪禁まで付与するのは結構なボーナスだと思います。

対象の元のサイズにも依りますが、呪禁で除去をはじきつつ飛行で攻撃を通すような動きがでれば相手の計算を大幅に狂わすことができそうです。

この手の呪禁付与でクリチャーを守る動きはテンポを取ることを重視されるため必要であれば1マナのカードが優先するのがセオリーではありますが、ここまで能力を持ってくれるのであれば、こちらを使うという選択肢もありそう。

まぁ、そういったアーキタイプで青を選択している場合が殆どないのが現状ですが。

《かぶりんご飴》

前セットの『機械兵団の進軍』で同系統の除去として《最期の一花》がありましたが、コストにできるクリーチャーに制限がある代わりに基本性が《最後の喘ぎ》相当に強化されています。

これにより《コーの空漁師》といった同コスト帯の強力なクリーチャーや《ケンクのアーティフィサー》でクリーチャー化した土地などにも追加コストなしで対処できますし、追加コストを支払えば《グルマグのアンコウ》にも射程内です。

タフネス6に届かなくなったことだけはデメリットですが、環境的にはタフネス6に対処しなくてはいけないケースは多くない(対処しなくてはいけない大型クリーチャーとしては圧倒的に《グルマグノアンコウ》や《トレイリアの恐怖》のタフネス5のラインが重要となる)ため、単体の使い易さというのを重視して良さそうです。

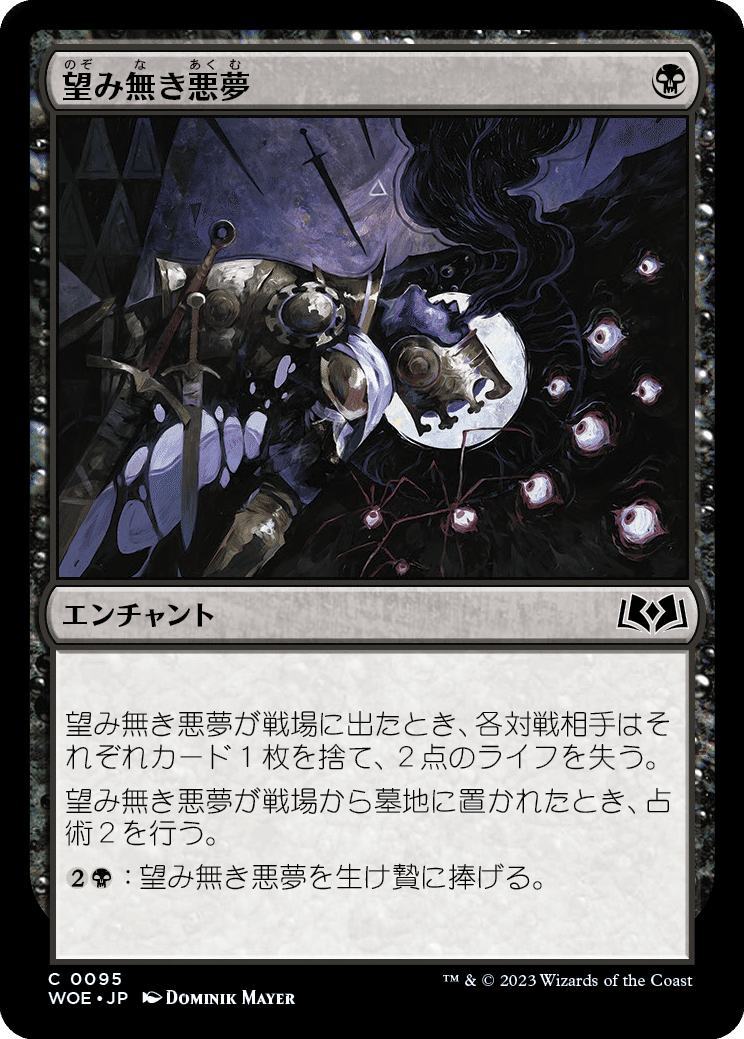

《望み無き悪夢》

リミテッドの協約の種として用意されたであろうカードですが、1マナで相手の手札を落としつつライフまで削るのは十分な性能に見えます。

黒単色では難しいですが、《コーの空漁師》など白を絡めて再利用したりできるとコントロール相手には相当なプレッシャーになりそう。

墓地に落ちたときの占術2も協約のコストにした際のアドバンテージとしては十分。

《まだ死んでいない》

単体の性能はほぼ《フェイン・デス》。

なので特筆するほどの強化というわけではありませんが、不死持ちのクリチャーと併用した際にアンシナジーを起さなくなっていたり、死亡誘発を持ったクリーチャーに対して使用し、それを《屍肉喰らい》で食べて打点に変換するといった動きをする際に、ひねくれ者・役割・トークンの1点ライフルーズ分だけリーチが伸びたりと地味なメリットがあります。

ひねくれ者・役割・トークンを協約のコストにするということもできるので、基本的には《フェイン・デス》系統のカードの中では優先的に採用したさがあります。

《黎明運びのクレリック》はかなり嫌ですが。

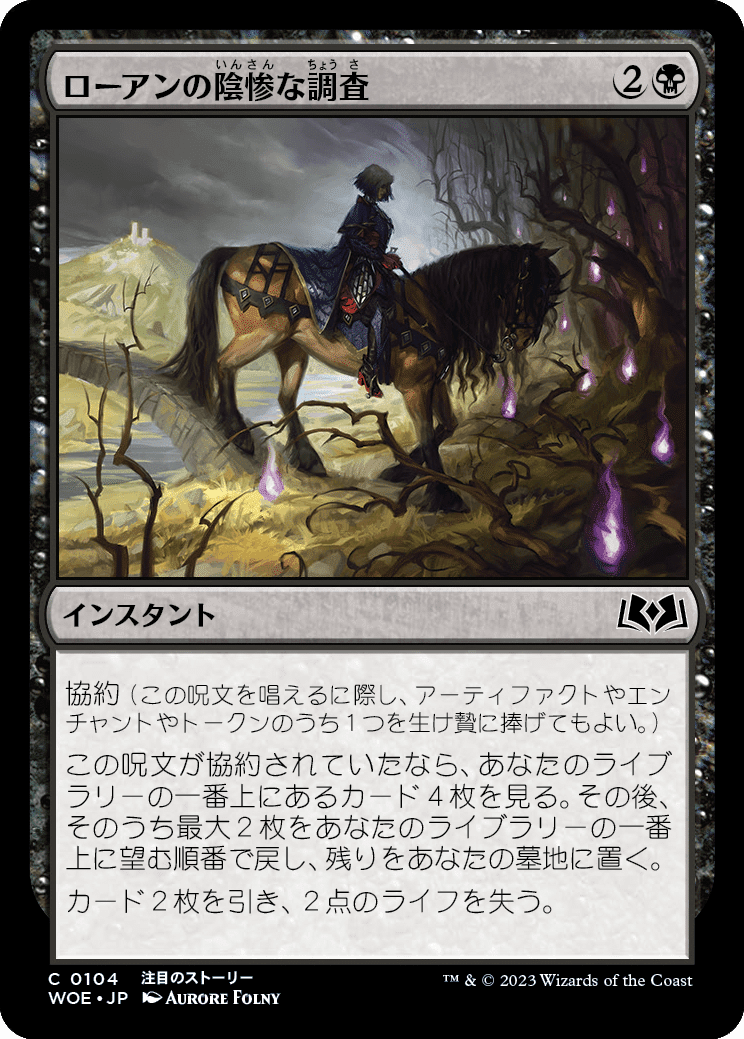

《ローアンの陰惨な調査》

《命取りの論争》を始めとしたアーティファクトを生け贄にできる黒のドロー呪文の強さは知られていますが、これもその選択肢に加わる可能性のあるカード。

ベースが《血の契約》なためライフ損失を避けられないのが痛いですが、追加コストが用意できていない場合でも打てるというメリットもあり一長一短。

協約コストを支払った際の追加はほぼ諜報4なので、続くドローの質が圧倒的に良くなります。

マナの重さやライフの損失を考慮するとメインから採用するにはリスクが大きいかもしれませんが、コントロール相手にサイドから投入するリソース獲得手段としては随一でしょう。

《大食の害獣》

本体のサイズは3/2/1と劣悪ですが、戦場に出たときに1/1トークンを連れてくるので及第点といったことろ。

本体のサイズにしても定着さえできれば能力でドンドン大きくなるので、出した返しに《祭典壊し》でトークンとまとめて流されるなどしなければ一定の仕事ができそうです。

同じ能力をもったクリチャーとしては《物騒な群衆》や《腐敗のシャンブラー》がありますが、それらが2/1/1だったのと比較してパワー1と生け贄のコストにし易いトークンを展開を獲得していて、最も能力と相性の良い黒になったとなれば大いに活躍を期待できそうです。

《ガヴォニーの不浄なるもの》のことは忘れてください。

《倉庫の虎猫》

これまでにない誘発条件で、パウパーでは珍しい0マナでのトークン・クリチャー展開ということで新規性はあります。

エンチャントを墓地に落とすという条件がどれだけ達成し易いかは未知数ですが、今は駄目でも将来なにかしらで利用される可能性が?

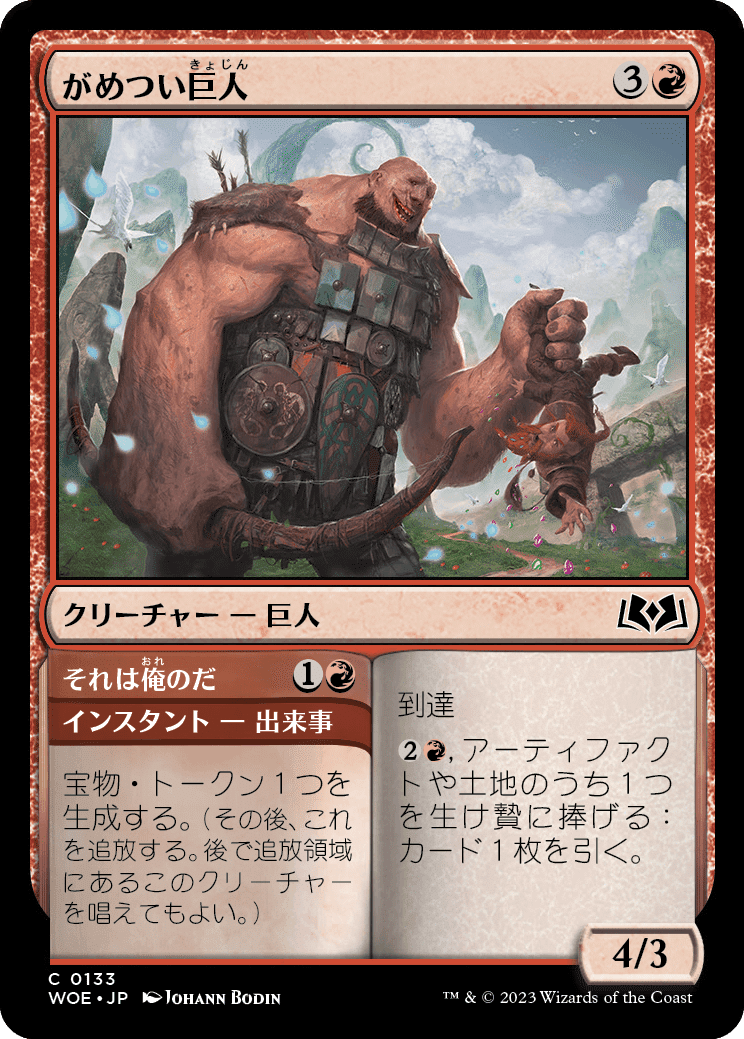

《がめつい巨人》

出来事の部分は《ヤング・レッド・ドラゴン》と同じで本体のコストも同じ。

ただ、《ヤング・レッド・ドラゴン》が4/3/2飛行のデメリット持ちだったのに対し、こちらは4/4/3到達に加えフラッドを受けられる能力持ちということで比較的スペックが良くなっているように見えます。

マナこそかかりますが、自らが出した宝物をドローに変換できるのは自己完結していると言えなくもない。

他にも強力な4マナのクリーチャーはいくらでもいるのですが、昨今の赤はいわゆる衝動ドローを多用するため、捲れたときに唱えられない重いカードは強くても採用され難いです。

一方で、これは取り敢えず2マナあれば次ターン以降にもキープできますし、マナが足りない序盤においては宝物も衝動ドローで捲れた他のカードを唱えるのに役に立ちます。

何より衝動ドローを多用すると土地が本当に無限に伸びるので、それを受けられる手段は検討に値するかと思います。

《ネズミ捕りの見習い》

出来事は3マナで出てくるトークンは《急報》未満という性能ですが、2/2/1先制攻撃を唱える権利をキープできるという点で及第点と言ったところ。

合計で5マナかかりますが、1枚から3体のクリーチャーを展開できるという点で《ゴブリンの奇襲隊》など用いた横並びからの全体強化を軸とするデッキとは相性が良さそうです。

「1枚から3体を展開したいだけなら《軍族童の突発》で良いのでは?」ともなりそうですが、そこは前述の通り衝動ドローとの兼ね合いがあり、マナが少ない局面で捲れた際の受け易さというのがこのカードの長所になります。

本体も生成するトークンもタフネスが1で流され易いのが欠点ですが、《カルドーサの再誕》等を用いるタイプのデッキに居場所がありそう。

《塔の点火》

プレインスウォーカーの存在しないパウパーにおいては実質的な《マグマのしぶき》の上位互換は初となります。

死亡誘発や墓地での能力を持ったタフネス3というのは具体的に思い浮かびはしないものの、対処したいタフネス3はいくらでもいるので、単純にシチュエーションに応じて処理範囲を調整できるというのは悪いことではありません。

協約した場合にはオマケで占術1がついてきますが、《胆液の水源》などをコストにした場合はドローの後に占術になってしまうのが少し残念。

まぁ、どうしようもないことですが。

《豆の木のワーム》

出来事のベースは《探検》と同じで、付いてくるのが1ドローか5/5/4到達を唱える権利かの違い。

序盤であるほど1ドローのほうが追加でセットする土地を引き込み易い点からも嬉しいですが、マナが順調に伸びている状況ではデッキの中のランダムな1枚より5/4到達のインパクトのほうが大きくなりそうです。

あるいは、マナが十分に伸び終わった後にトップ勝負になった際には2マナ支払って再度デッキからランダムな1枚を手札に加えるより5/5/4として展開できるほうが簡潔でしょう。

ただし、現在の環境では《探検》を採用しているアーキタイプがないので、需要そのものがない可能性。

また、クリーチャーという点を見れば《樹上の草食獣》との比較もできるでしょうか。

1マナで土地を追加でセットし、0/3到達までついてくる《樹上の草食獣》と比較すると、コストも2マナで盤面になにもしないため、序盤の展開を加速する、アグロからライフを守る、という2点で圧倒的に劣っていますが、やはり最終的にトップ勝負になったときの0/3の”何もしなさ”と比較すると5/4のサイズは魅力的です。

もっとも、現状《樹上の草食獣》を採用するデッキには《バジリスク門》が採用されていることが多く、殴れれば元のサイズは何でも良いといった具合なので、現在の《樹上の草食獣》が置き換わるということはまずないでしょう。

土地を伸ばす出来事は、いつか《豆の木の巨人》がコモンに落ちることを期待したいです。

《僻境との対峙》

最序盤は《地勢》として使用してマナを伸ばしたり色マナを安定させたりで十分ですし、土地を増やす必要がないのであれば協約で《森》をクリーチャー化してサーチした《森》をセットするなどすれば、協約のコストこそ消費しますが、見た目はトップから1マナ3/3速攻を引いてきたのと同じになります。

《伝承の樹》を生け贄に捧げれば、さながら速攻持ちの《はぐれ象》です。

単色デッキでは折角の《地勢》の部分を十分に生かせないため2色~3色のデッキで採用したいところですが、クロックに換算できるマナソースの強力さは他フォーマットのミシュラ土地が証明している通りですので、それと同じとまではいきませんが、強力なユーティリティであることは間違いない。

《凶暴な人狐》

2マナのインスタントタイミングでのクリーチャー強化、本体は4マナでトランプル持ちの中型クリーチャーという点で《戦旗皮のクルショク》と似ている気もします。

比較して強化に使用した際のサイズの修整値こそ低いですが、インスタントタイミングでのトランプルの付与はチャンプブロックで凌ごうとした相手の計算を狂わせる効果が大きいです。

何より《戦旗皮のクルショク》は補強で使用してしまうと7マナの活用までマナを伸ばさないといけないため殆どゲームに影響力がありませんが、こちらは4/4/3として展開可能である点は大きいです。

出来事の部分だけとっても3マナの《虎のかぎ爪》と同等……というのは《虎のかぎ爪》が1999年のカードであることから適当な比較とはいきませんが、よくあるインスタントで+1/+1カウンターを置くような強化手段と異なり《天上の鎧》や《祖先の仮面》といったオーラの修整値の底上げもしっかりこなしてくれるので、呪禁に採用するのが適切かは兎も角、シナジーを意識して組めば意外な突破力を発揮してくれるかも。

《やんちゃなアウフ》

パウパー環境に蔓延る破壊不能アーティファクト土地へのアンチカード、もといパウパー界の《再利用の賢者》。

同じ効果の能力を持った《仮面の蛮人》もいてエルフなどで活躍していますが、墓地のクリーチャーを追放というコストが序盤では若干安定しないこともあり、こちらのほうがサイズが攻撃的なことも含め通常のアグロに採用し易いのはこちらかなという印象。

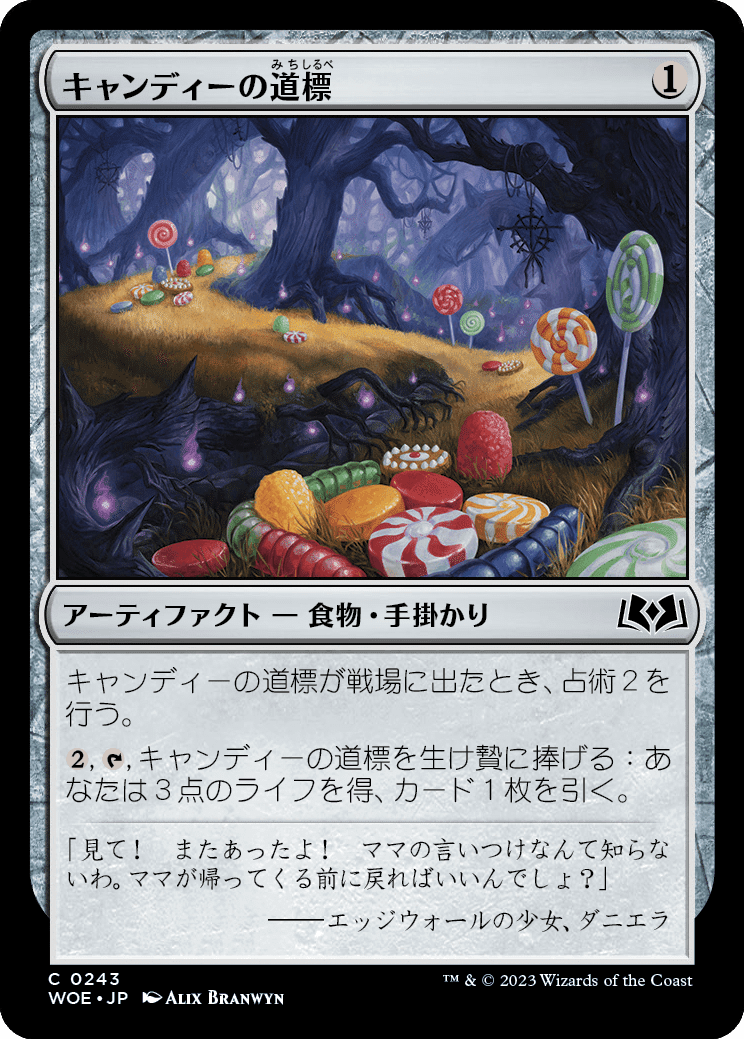

《キャンディーの道しるべ》

真っ先に思いつくのは《きらめく鷹》などによる出し入れ。

これ自体はカードを稼ぐ能力は無いものの、青でないデッキにおける色に関わらず唱えられる1マナ占術2の価値は高く、序盤のデッキの安定性……特にスクリューを起こすリスクを大きく下げられます。

最終的には《レンバス》や《実験統合機》を出し入れすることになるとはいえ、一連の動きに必要なマナもそれなりに多く、道中は盤面の状況次第でそれを許されないこともままあるため、できる動きの幅を増やす意味でも採用はアリに見えます。

ゲームの中盤を過ぎて出し入れに必要なアーティファクトが揃った頃には能力を起動しライフとカードに変換すればいいので枚数を多く採用しても《航海士のコンパス》のようにカード損の心配をせずに済むのは優秀。

また、一時期の親和が《魔法の井戸》をデッキの安定性を上げるために採用していたことからも、いくつかのシナジーがあれば十分に構築で通用しそうなスペックではあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?