LCIコモンカードPauper評価

2023年11月17日発売の新セット『イクサラン:失われし洞窟』の新カードが公開されました。

通常セットではありますが、見るからに環境に影響がありそうなカードがチラホラ見えますので今から非常に楽しみです。

取り敢えず、いつものようにファースト・インプレッションをば。

【お知らせ】11月17日発売セット『イクサラン:失われし洞窟』カードイメージギャラリーにて、全収録カードを公開いたしました。https://t.co/t5pwF8Z01e

— マジック:ザ・ギャザリング (@mtgjp) November 3, 2023

選択メニュー「カードセット」より収録範囲をお切り替えいただけます。#mtgjp #MTGIxalan

イクサラン:失われし洞窟のメカニズム

作製

アーティファクトに備わった変身能力で第1面は何かしらの戦場に出た時に効果のある非クリーチャーのアーティファクト、第2面はクリーチャーであったり装備品であったりと何かしらゲームを終わらせるような手段になっているようです。

単純に1枚で2枚分のアドバンテージが取れる類の能力ではありますが、マナ効率がイマイチかつ戦場か墓地にあるアーティファクト(・カード)を要求するものが多く、構築だんかいで制約があり使いづらい印象。

落魄

墓地に特定枚数以上のパーマネント・カードが落ちていることを参照したり、そのターンにパーマネント・カードが墓地に落ちたかどうかを参照する能力。

正直、能力として一緒にすると分かりづらい気がしないでもない。

墓地のパーマネント・カードの枚数を参照する方はスレッショルドの変形版。

参照するカードの範囲こそ狭いですが、通常、自然と墓地に溜まっていくカードでもあるので、よほどインスタントやソーサリーがデッキの大部分を占める《トレイリアの恐怖》系のデッキでもない限りは問題ないと思われます。

ターン中に墓地にパーマネント・カードが落ちたかどうかを参照する方はフェッチランドや《灰のやせ地》といったサイクリングや能動的に切削できる能力などを組み合わせないとイマイチ能力を活かしづらそう。

最も、こちらのタイプであまり性能の高いカードもコモンにはありませんが。

発見

続唱の亜種。

数値が設定できることでパワーの調整が可能になったので開発側も調整がしやすそう。

続唱と異なり唱えなかったカードは手札に加える挙動になったため、除去のあて先が無くて困るといういうことはなくなりましたが、やはりマナ・コストを支払わずに唱えられる部分を活かす方が強いため、積極的にクリーチャーを展開するようなアグレッシブなデッキにマッチしそうです。

探検(地図・トークン)

イクサランからの再録。

大体1ドローより弱く諜報1より強い程度のアドバンテージなので何かしらのオマケで付いていたら嬉しい。

さらに、1マナ起動で対象のクリーチャーに探検をする地図・トークンもあり、こちらは宝物・トークンや血・トークンのようにアーティファクトを参照する能力とのシナジーも見込めるため、より活躍の幅が広そうです。

注目カード:白

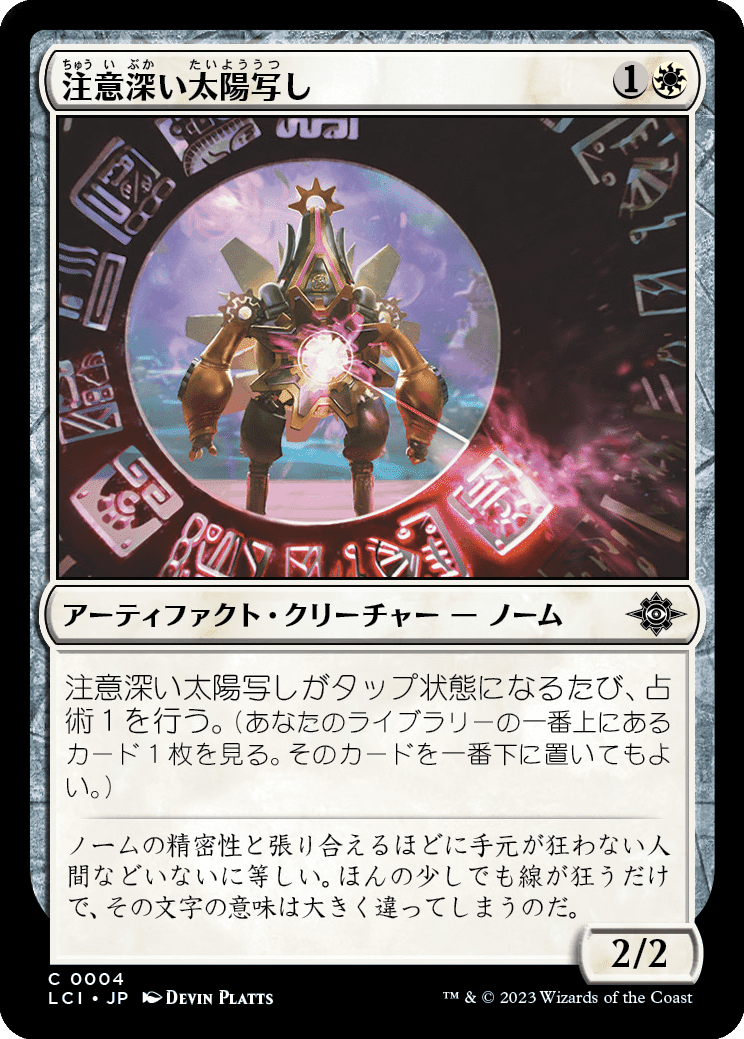

《注意深い太陽写し》

2/2/2とサイズ自体は平凡ですが、攻撃するだけで占術1と長期戦で有用そうな能力を持っています。

《バネ葉の太鼓》の起動でも占術1が誘発し、自身もアーティファクトであることから《きらきらするすべて》を引き込むことが重要なアゾリウス親和などに入れたら良い動きをしそうです。

性能的には構築には少し足りない印象ですが、珍しいタイプの能力で、機体との相性も良いため今後に出てくるカードとの組み合わせによっては活躍が期待できそうです。

《解体ハンマー》

装備品として最低限の性能を備えながら置物対策も兼ねます。

白にはそういったタイプのクリーチャーは多いですが、装備品というのは初かと思います。

メインから置物に触れるというのは何かと便利であることは間違いないので、白単アグロなどではメタゲームとデッキ構成の兼ね合いで採用する可能性もありそう。

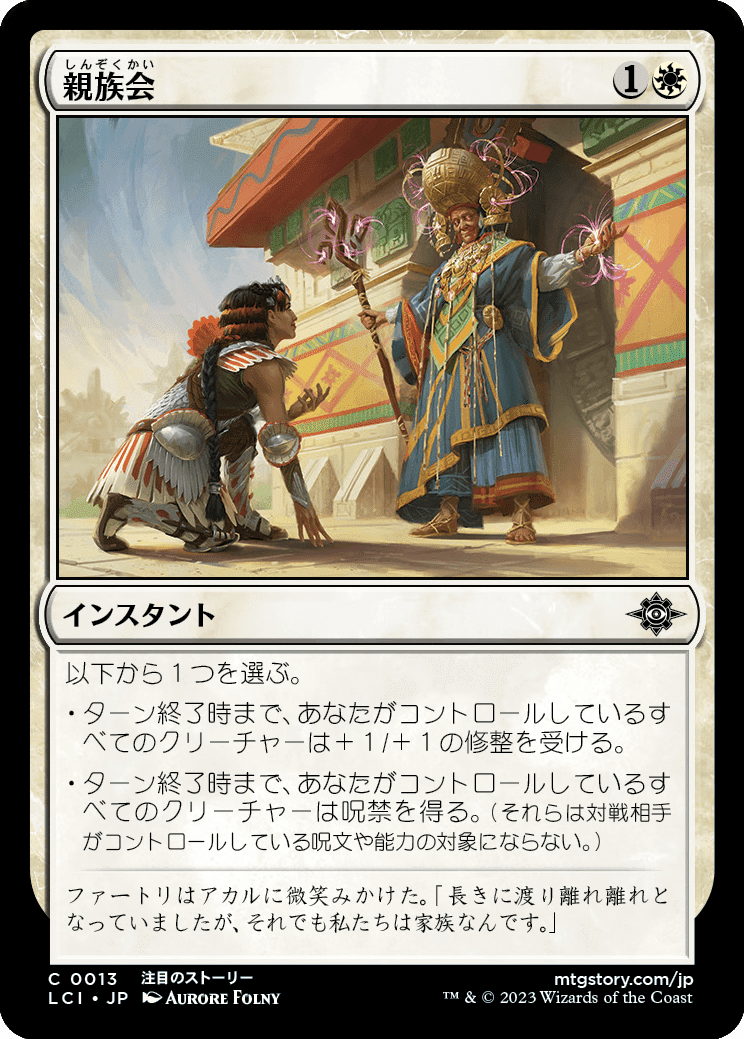

《親族会》

全体強化or除去対策の抱き合わせですが、この組み合わせのカードは初です。

アグロデッキにおいての除去対策はコントロールデッキへのメタカードとして欲しいものの、引きすぎると遂行力が足りずに負け目になるという難しいカードなので、最後の押し込みに使えるというのは嬉しいところ。

全体に呪禁が付与されるということが活きる場面はそこまで多くないとは思いますが、《未達への旅》のような置物系の除去に対しては着地前に唱えることで相手は相手のクリーチャーを対象に取らなくてはいけないという状況を作れるという点は覚えておきたいです。

《受難の賛美者》

クリーチャーorアーティファクトの生け贄に要求するカードは黒と赤には多かったですが、白にも領域を広げてきました。

クリーチャーにせよアーティファクトにせよ白はサクリ台がほぼほぼ存在しない色なので、白単でサクる手段が欲しいのであれば。

とはいえ性能的には完全にリミテッド用なので、構築では大人しく黒を採用しろとは思います。

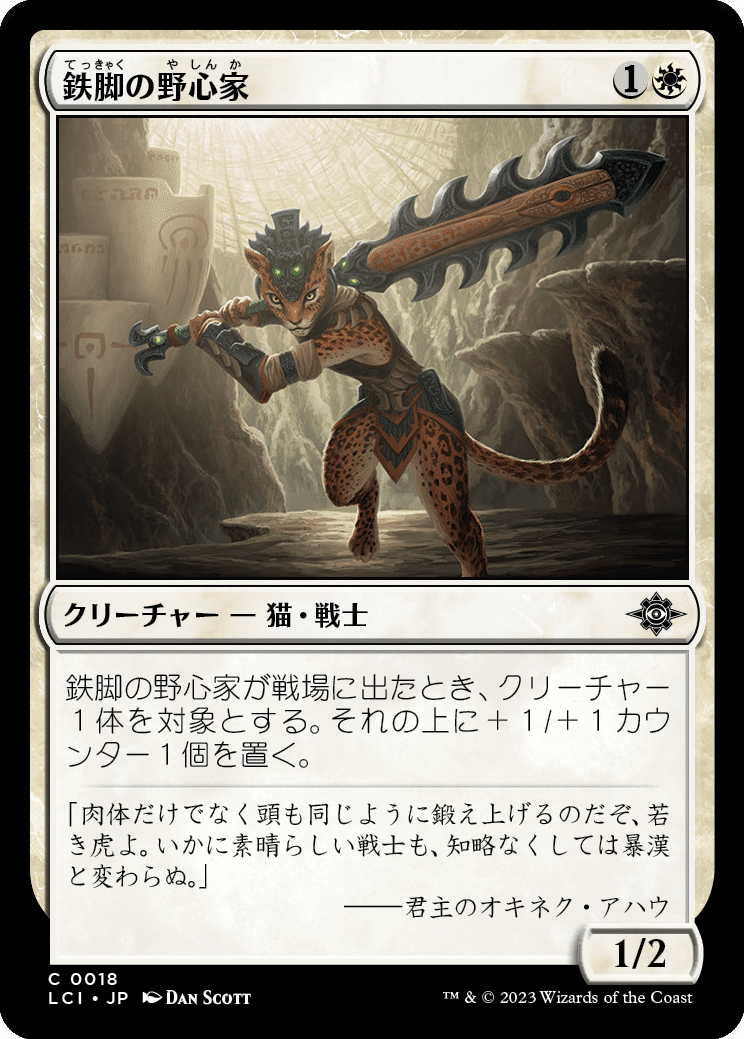

《鉄脚の野心家》

《クジャールの種子彫刻家》のパウパーでの採用率から考えれば、白になっただけでは一見して活躍が見込めなさそうですが、緑と違って白はデメリットのない1/2/1を採用できる色なので、それらのバックアップとしてはワンチャンあるのではないかという印象。

そして白は《コーの空漁師》の存在により軽いパーマネントの出し入れができる色でもあるので、そういった意味でも有用かもしれません。

個人的には《忍耐の繋守り》なんかと併せて採用してクリーチャーのサイズを上手く調整しながら相手の戦線を突破できるような構成の白単を組んでみたいです。

《鉱夫の導鳥》

死亡誘発の付いた《セゴビアの天使》ですが、コモンにしては限界まで能力を盛ってある感があります。

前述の通り探検は1ドローよりも弱い程度なので、積極的に生け贄のコストにするというよりかは除去や戦闘での相打ちになったときに+αのアドバンテージを取れるクリーチャーとしての運用が良いでしょう。

ただ、そのままだと攻撃面でも守備面でも放置されやすいので、何かしらの強化手段が欲しくなりそうです。

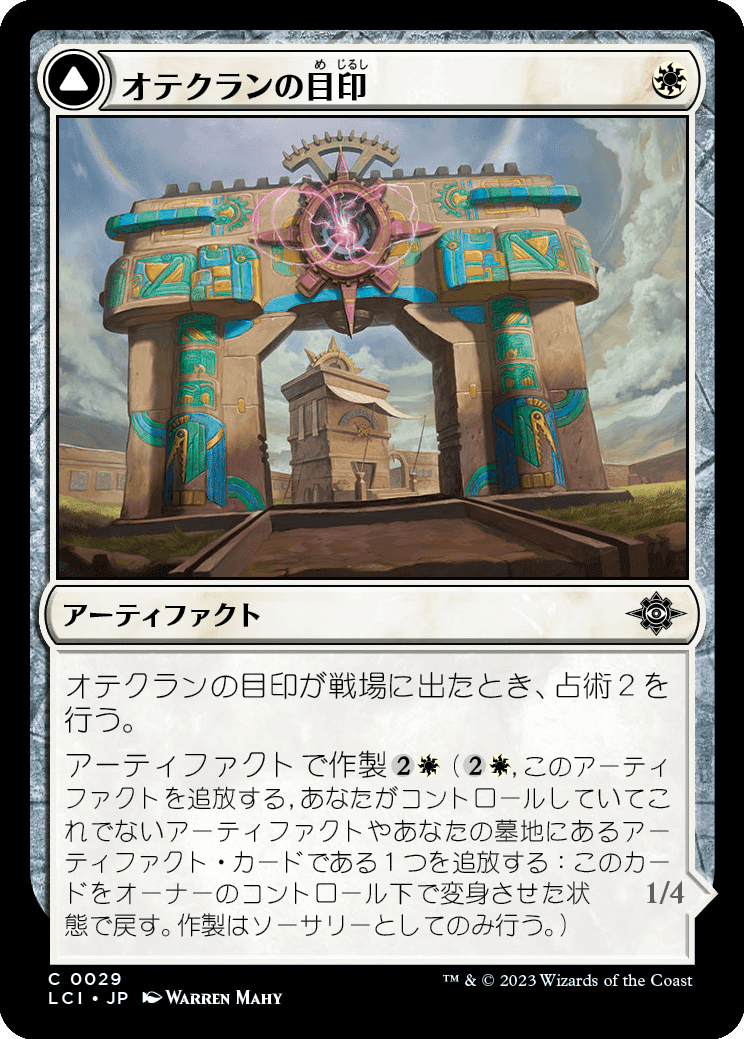

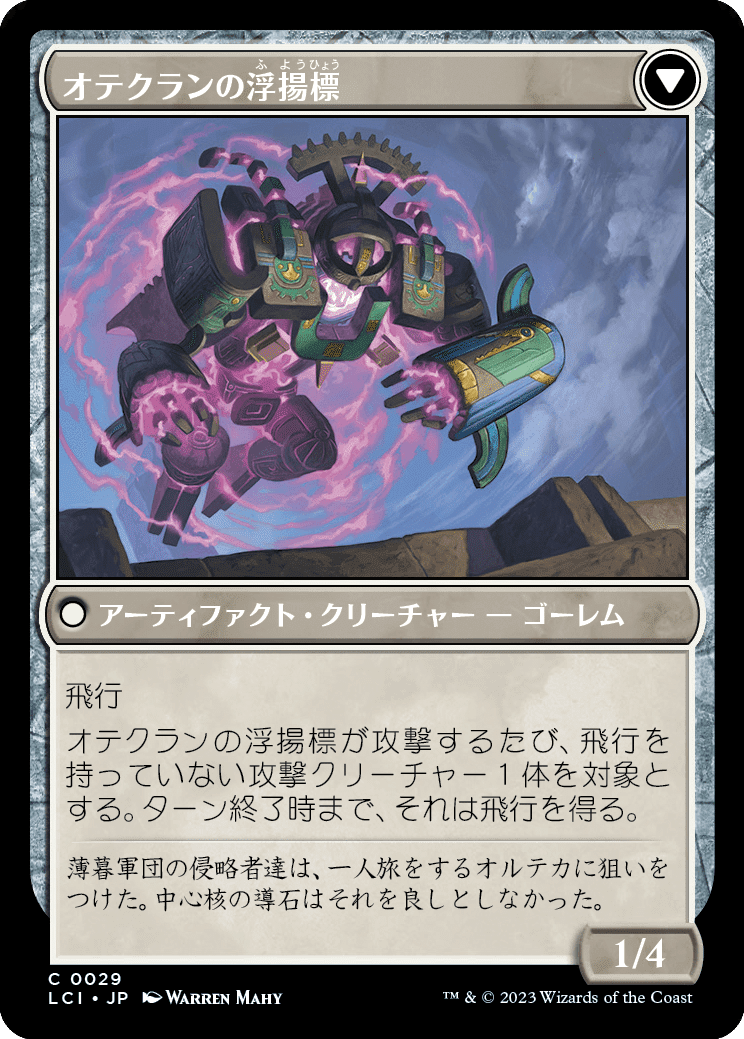

《オテクランの目印》//《オテクランの浮揚標》

戦場に出た時に占術2は《魔女の井戸》や《キャンディーの道標》と同様。

ただ起動型能力の方は3マナ+アーティファクト(・カード)でようやく1/4飛行とあまりよろしくない印象。

それでも序盤のドローを安定化させつつ、終盤は地上の《マイアの処罰者》を飛行クロックにするといった動きが想像できるので、アゾリウス親和に入れたらなんとか上手いこと機能したりしなかったり?

注目カード:青

《汽水の失敗》

《送還》としての機能を有しつつ地図・トークンによってささやかなアドバンテージを得られます。

これが確定で地図・トークンを生成するのであれば2マナでも十分にトレードオフかなとは思うのですが、残念なことに対象がタップ状態のとき限定。

とはいえ最も軽いコストで地図・トークンを得られる手段ですし、前述の通りアーティファクト・トークンはシナジーが多いので何かしらのツールとして使用できそうではあります。

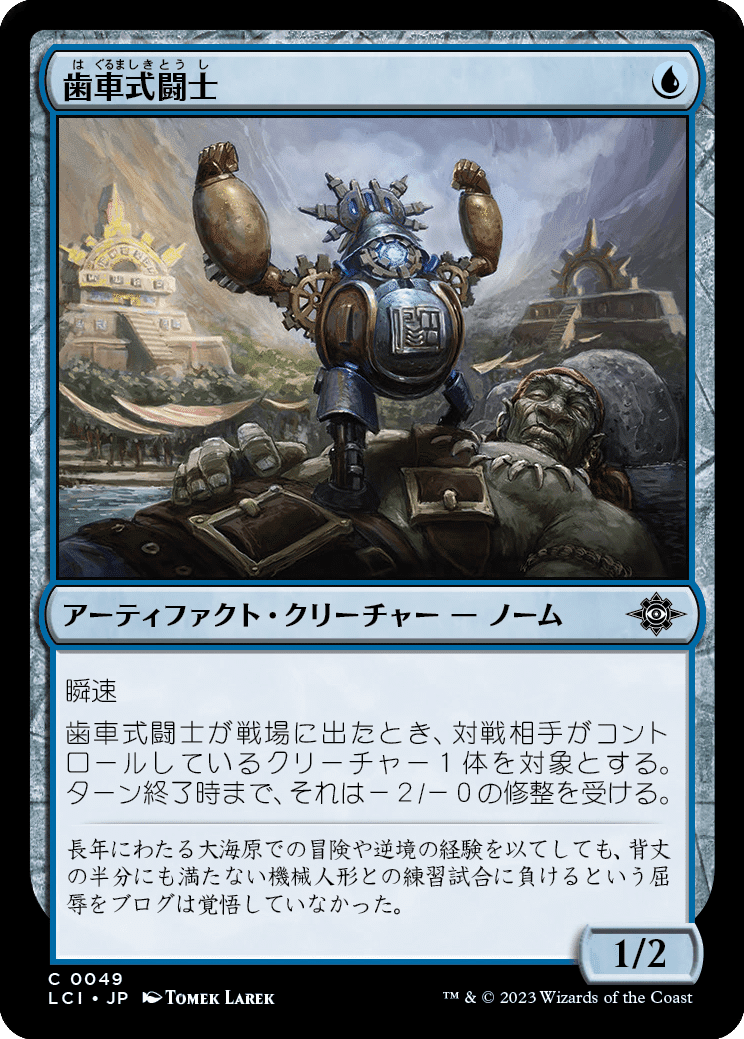

《歯車式闘士》

《浜墓荒らし》は実績のあるカードでもありますし、こちらもマッチしたデッキがあれば採用に足るでしょう。

単体でも《カルドーサの再誕》を採用するタイプの赤単への対策として優秀ですし、アーティファクトであることを活かす手段はパウパーには豊富です。

《反転された氷山》//《氷山のタイタン》

《レンバス》が同じコストで占術1+1ドローなのに青マナを要求するのに切削1+1ドローなのはいかにも寂しい。

作製のコストも6マナと如何にも構築では通用しそうにないですが、クリーチャーとしての性能は実質6/6警戒ないし攻撃時に1体ブロッカーをタップというフィニッシャーとして十分な性能。

構築を歪めずにこの性能のクリーチャーを採用できるのであればワンチャンあるのでは……と思い注目カードにしましたが、自分で試す勇気はなし。

《樫材のセイレーン》

《極楽の羽ばたき飛行機械》が青マナを要求するようになったら警戒とパワー1を得た格好。

やはりパワーが1あるかどうかの差は大きい。

その代わり出せるマナの色と用途が制限されますが、そこら辺は構築でカバーしたい。

具体的にどのデッキに入るという訳ではないですが、能力が盛り盛りなので、いつか化けてもおかしくない。

《オラーズカの細工扉》

分割で支払えるとはいえ《巧みな軍略》と同様に3枚は見て欲しかった感。

取り敢えず先置きしておいて親和や即席に貢献させつつ機を見てカードに変える動きが想像できます。

特にマナを構えておけるので《金属の叱責》とは相性が良さそう。

《酸欠》

ダブルシンボルである代わりに+αのある《霊魂放逐》としては《心理の障壁》や《無効化》がありますが、それらの採用率を鑑みるに活躍する機会はなさそう。

モダンであれば3マナの続唱に引っかからない打消し呪文という点を活かせそうですが、パウパーでは低コストの続唱でズルをするようなデッキがないのが残念。

《海賊帽子》

《ゴーグルズ・オヴ・ナイト》系統の装備品ですが、攻撃誘発なのでハードルが低いことと、ちゃんとサイズへの修整があるので戦線の突破にも有効なところが偉い。

《羽ばたき飛行機械》なんかに装備しても仕事ができるので、アーティファクトであることを活かしつつなんやかんやできたら強そう。

《川守りの偵察》

初出がアンコモンだった《探求者の従者》に対して最初からコモンでの収録なあたり、やはり青はクリーチャーの色。

《ボーラスの占い師》や《ファラジの考古学者》など青の2マナ出し得クリーチャーは競合が多いので、デッキに合わせて採用したいです。

注目カード:黒

《薄暮の残響》

2/3/3絆魂は流石に強い。

しかし、それも落魄4をどれだけ容易に達成できるか次第。

前述した通り、フェッチランドや《灰のやせ地》を採用するといくらか条件の達成が簡単になるので、単色よりは多色のビートダウンデッキでの採用を検討したいところ。

《熱狂的な献上》

《命取りの論争》の実績が示す通り、アーティファクト・トークンを生成する《高くつく略奪》の強さは言わずもがな。

《勢団の取り引き》のライフ回復も、それはそれで強いですが、相手によってはライフが重要でなかったり、そもそもアーティファクト土地やトークンをコストにする場合には追加効果がなかったりといった場面がありましたので、より安定してシナジーを見込めるのはこちらかなと思います。

メタゲームなども考慮して適宜に選択になりそう。

《強欲な掠め盗り》

占術1は悪くないですが、状況に応じて盤面に干渉できる《よろめく怪異》のほうが良さそうではあります。

《毒気の薬》

なんで黒マナを要求するのにライフを失うんだという気もしますが、5枚目以降の《胆液の水源》としてはなくもない。

逆に10年以上前のカードなのに《胆液の水源》のスペックの高さに驚きます。

一応は黒の信心を供給してくれますが、それのためにライフを差し出すのは躊躇われますね。

《頭蓋マイマイ》

20年の時を経て《貪欲なネズミ》がディスカードではなく追放に。

昨今は墓地利用が当たり前なので、追放になったこと自体は意義深いのですが、正直なところ今のパウパーに性能がついてきていない感もあります。

《税血の刃》//《貪る墓所》

《悪魔の布告》がアーティファクトになった形ですが、親和や即席への貢献、生け贄のコスト、《コーの空漁師》を利用した再利用など活用できるシナジーが爆発的に増えています。

作製も要求するのがアーティファクトではなくクリーチャーのため構築を歪めることがなく、第2面もアーティファクトによる毎ターンのライフドレインと速度こそ遅いですが確実なフィニッシャーになります。

除去としても《チェイナーの布告》の活躍が示す通り非常に有用なため、パウパー環境において重要な除去カードとなるのは間違いがなさそう。

注目カード:赤

《エターリの好意》

3マナのカードを唱えて最大3マナのカードをライブラリーから唱えられると聞くとアドバンテージが取れているように感じられますが、+1/+1修整とトランプルを付与というのがカード1枚分の仕事をしているかというと微妙なのでキャントリップ付きのオーラ呪文程度に考えておくのが吉。

これを採用する場合は、当然、前のめりなビートダウンデッキになるはずなので《Finishing Move》などバリューの高い3マナのカードを可能な限り採用したいですね。

《ゴブリンの墓荒らし》

個人的に今セット一番の問題カード。

パウパーには《大焼炉》がある関係で、それなりの確率でデメリットのない2/2速攻が1ターン目から殴りかかることになります。

ただでさえ《僧院の速槍》という最高級の1マナクリーチャーがいて、《カルドーサの再誕》のためにアーティファクトを自然と赤単が採用できている状況ですので、これに対応できない中低速のデッキは環境から締め出されること疑いなしです。

現在は主流ではないですが、《水蓮の花びら》まで採用したトップスピード重視の赤単も存在しており、それが流行して手が付けられないとなったらいよいよ《僧院の速槍》の禁止が見えてきそうです。

何気に海賊であるため、《焦熱の連続砲撃》にも耐性があるので、赤の全体除去は《ブレス攻撃》にしたほうが良いでしょう。

《陽光の松明》

赤単アグロを使用していると1/1クリーチャーのバリューを上げるために装備品を採用したいけど、装備品を採用すると火力の枠が減って相手のシステムクリーチャーに対応しづらくなるというジレンマがありました。

これは両方に対応していてニーズにマッチしているのですが、如何せん装備品としての修整値が物足りないです。

とはいえ設置コストも装備コストも実用的ではあるので、火力と装備品の中間的な枠として採用してみるのも面白そうです。

《太陽撃ちの民兵》

アーティファクト土地をコストにできることを考慮すると2マナで1点と効率こそ悪いですが、コンスタントに余っているマナでアンブロッカブルなダメージを与えられるのは悪くないです。

通常のビートダウンデッキにおいても相手のブロッカーを前に棒立ちしている1/1を有効活用する手段としては有用。

欠点として複数並べても無駄になりがちということがありますが、デッキに2枚くらい入れておくとロングゲームでの決定力になるかもしれません。

グリクシスの親和などは結構マナフラッドし易そうな印象ですし、必要なときに《血の泉》から回収する候補として1枚挿しておくと動きに幅がでそう。

《地盤の危険》

パウパーにおいては《祭典壊し》と同じ性能。

メタゲームによっては《祭典壊し》が4枚採用されることもままあるので、もし5枚目が欲しい場合には採用することになります。

《怒りっぽい歩く彫像》

2/2/2の標準スタッツを持ちつつタップもマナも不要なルーティングというのはマナフラッドとの戦いになりやすい赤単では有用ではあります。

しかし特に工夫がないと攻撃ができない状況ではルーティングできないということになり、また速攻のない2/2/2が環境的に微妙に感じるのも確か。

可能であれば《バネ葉の太鼓》などのタップアウトレットと併せて採用したいところ。

注目カード:緑

《日を浴びるカピバラ》

特に構築に制約をかけずに出せる2/4/3は間違いなく強力なので、どれだけ早期に落魄を達成できるかどうか。

それにしても、このカピバラは本当にカピバラかっていうくらい見た目がデカいですね。

(灰色熊よりも2匹くらい返り討ちにできますし。)

《崖からの転落》

《帰化》でありながらドローorクリーチャー強化としても使用可能。

探検2回はデッキトップに依存する不安定さこそありますが、概ね2マナとカード1枚を使うに見合うバリューはありそうです。

開発もメインから採用できる置物対策を色々と試行していますが、これは今までの中ではかなり使いやすい部類な気がします。

《ヤドクガエル》

タップだけで好きな色を出せるのでマナクリーチャーとしては最上級。

加えてマナクリーチャーが無駄になりがちな中盤以降には接死付与により盤面を支えられますし、さらに到達まで持っていて守備範囲も広い。

総合してマナクリチャーとしてはハイエンドな性能ではありますが、この手のクリーチャーを必要としているデッキがあるのかという点がやや疑問。

《川守りの案内人》

戦場に出た段階で一定のアドバンテージが得られ、警戒により殴りつつ盤面を支えられるは何となく《宝石泥棒》に似た雰囲気があります。

サイズやトランプルの有無など色々とことなるので宝物・トークンと探検のどちらがデッキにマッチしているのか、探検によりパワー4になる殴り値の高さとタフネスの高さのどちらが良いかなどデッキに合わせての採用になりそう。

《陽光を求める者》

ちょくちょく出される小型のマナフラッド受けクリーチャーとしては手札を増やせる可能性があるという点で珍しい。

一方でサイズアップを期待してもトップが土地だと叶わないため安定性にやや欠けますが、サイズアップのついでにトップの不要カードを墓地に落とすという場合もあるので一長一短。

構築で使用するには1/1/1というサイズが厳しく、能力の起動が3マナと類似クリーチャーの中では軽いもののの構築基準ではまだまだ重いため採用は難しそう。

《祖先との同行》

能動的に撃てる続唱(発見)はやはり強い。

これは確実にカード1枚を回収しつつ発見でアドバンテージを取れるのが優秀。

とはいえ、これ自体は盤面に影響を与えられるわけではなく、発見したカードもクリーチャーや除去でなければ1ターンパスするようなものなので、撃つタイミングが難しそう。

注目カード:アーティファクト

《狩人の吹き矢》

接死を付与する装備品はパウパーでは初。

設置コストも軽く、装備コストも実用的なので接死ティムを実現するには最も現実的な選択肢でしょう。

何気にサイズが上がるのも嬉しい。

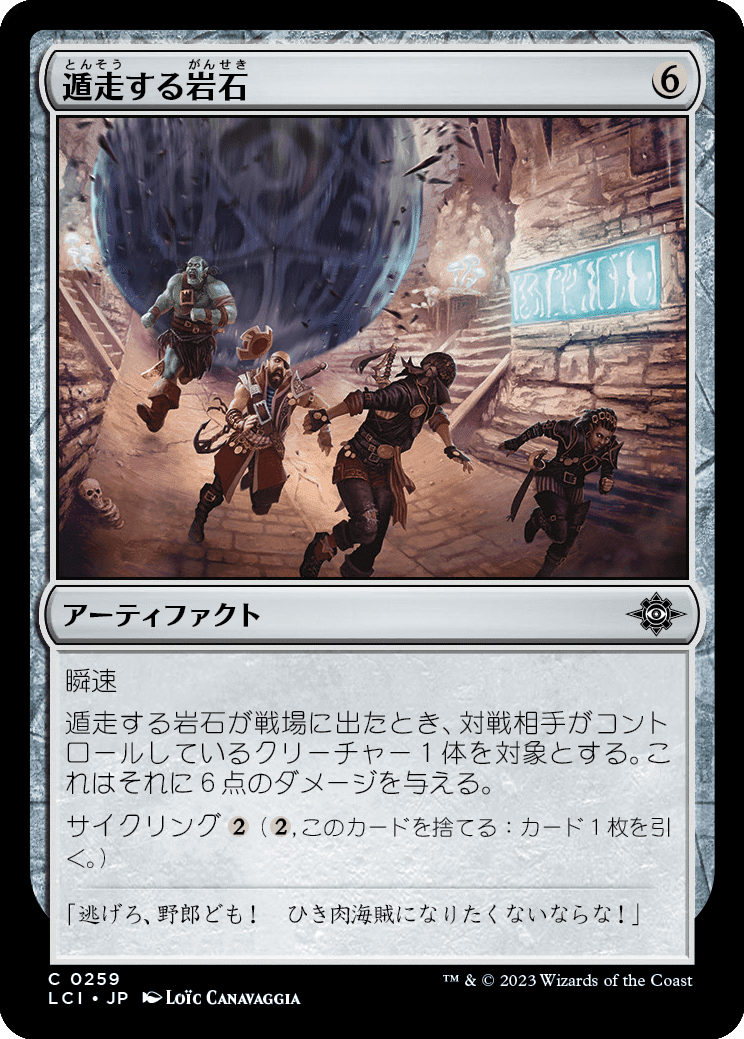

《遁走する岩石》

こんな重いカードをまともに扱えるのはウルザ・トロンだけかと思いますが、《古きものの活性》からサーチできたり、マナが無かったり不要なタイミングで手札に来た際にはサイクリングできるなど、コストの問題さえ解決できれば範囲も優秀で有用な除去になりそう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?