MOMコモンカードPauper評価

2023年4月21日発売の新セット『機械兵団の進軍』の全カードが公開されました。

ストーリーが公開された際には「ソードマスターヤマト」がTwitterでトレンド入りするなどということもありましたが、肝心のカードの内容のほうは3ページでは纏まり切らないくらいには質も量も充実しているのでリリースが待ち遠しい限りです。

【お知らせ】『機械兵団の進軍』ギャラリーにて、全収録カードを公開しました。

— マジック:ザ・ギャザリング (@mtgjp) April 5, 2023

⬇通常版https://t.co/lriICntLBO

⬇特別版https://t.co/76q9ozRGJV

⬇多元宇宙の伝説https://t.co/QkcBq85OZB

⬇統率者https://t.co/TmrtQEnSmE

⬇プレインチェイスhttps://t.co/pqtjpV7ux7#mtgjp #MTGMachine pic.twitter.com/6Yg2mTswW5

機械兵団の進軍のメカニズム

バトル

本セットの最大の目玉であり2007年にローウィンでプレインズウォーカーが追加されて以来の新しいカードタイプの追加となりましたが当然の如くコモンでの収録は無し。

一部コモンにもバトルを攻撃した際に有利になる能力を持ったクリーチャーなどがいますが、彼らの能力は永久に発揮されないことでしょう。

変身する両面カード(TDFC)

各色1種類ずつのクリーチャーサイクルが存在します。

他のレアリティの変身クリーチャーと同様に表面は単色で別の色のファイレクシアマナを要求し、裏は混成クリーチャー的な能力を持っています。

ただ、ファイレクシアマナをライフで支払っても変身するためのコストが3マナを下回らず、表面の能力が微妙なものが多く力不足感。

賛助

単に+1/+1カウンターを別のクリチャーに置くだけでも有用。

全体的にスタッツも優れていて一見すると使い易そうなものの、全体的に3マナ以降のマナ域に多くコモン構築で採用が見込めるものは少ない印象。

培養

手掛かり・トークンや食物・トークンなどのように2マナで起動するとクリーチャーになる培養器・トークンですが数値(サイズ)がまちまち。

培養というメカニズム云々より個別にクリチャー・トークンを出すカードと同じように評価していくほうが適切かもしれません。

追加でマナを要求する性質からか単にトークンを出す同系統のカードと比較して数値が大きく設定されているのでレンジの長いゲームでは嬉しいことが多そうです。

基本土地タイプサイクリング

基本土地タイプサイクリングを持つクリチャーが各色1種類ずつのサイクルで存在します。

サイクリングコストは2マナと重いのでロングレンジのゲームを主体とするデッキでないと扱えないですが、過去のカードと比較してクリーチャーとしての質がしっかりしているので採用の目がないとまでは言えない仕上がりです。

注目カード:白

《雪花石の徒党の仲裁者》

元祖《顔なしの解体者》がトーメントに収録されてから21年、色の役割が白に移り、アンコモン以上のカードでは珍しくなかった《放逐する僧侶》系のクリーチャーがようやくコモンとしてパウパー入りすることになりました。

6マナとかなりの重さにはなりますが、裏を返せばこれが出るくらいの消耗戦の後で除去が切れたタイミングに盤面に3/4を追加しながら相手の盤面を削れれば一気にゲームが傾きそうな気がします。

序盤に手札に来てしまった際に平地サイクリングでマナを伸ばせることからも《ゴライアスのパラディン》を採用するようなデッキに1~2枚挿しておくと良い仕事をしそう。

地下街(イニシアチブ)から出したときは呪禁により1ターンは確実に除けられないというのもよき。

《割り込み》

この手の除去の標準である2マナから1マナ重くなった代わりに召集が付くというよくある調整がされています。

滅茶苦茶に強力になった……とは言い難いものの状況次第では0マナで撃てる除去というのは注目せざるを得ないところ。

こういう除去は意識外から飛んでくるとそれだけで負けかねないので、これが環境に”ある”ことは覚えておきたい。

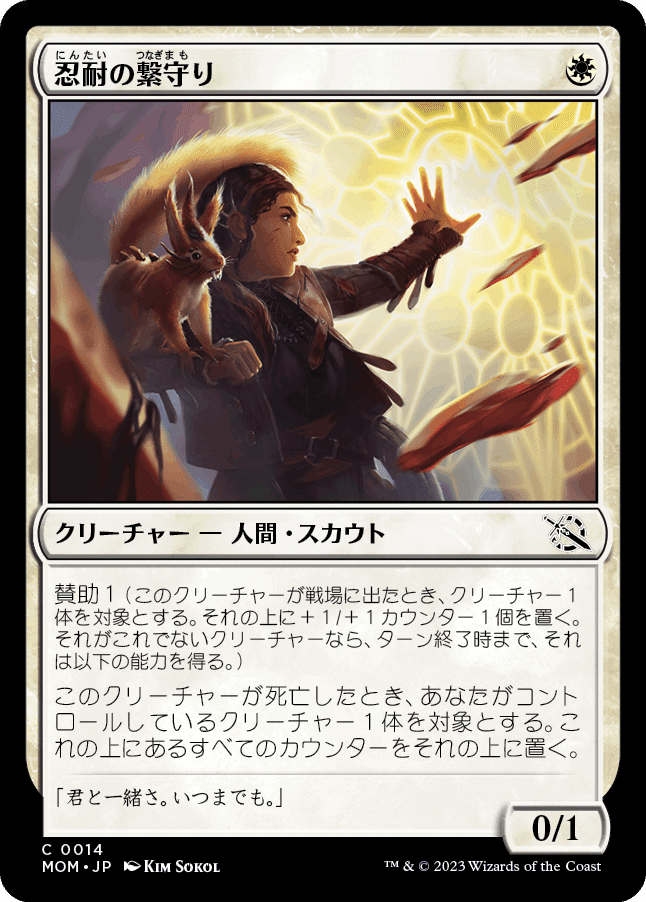

《忍耐の繋守り》

そのままでもタフネスが1高い《優秀な学徒》。

《鉄の弟子》や《教区刃の見習い》と併せるといよいよデッキになりそうなくらいに同系統のクリーチャーの種類が増えてきました。

単純にこれらのクリーチャーを固めると+1/+1カウンターをドンドン後続に引き継いでいって大きくなってきますし、増殖などもより強く使うことができるようになります。

賛助により一時的に能力を付与できる点については効果的に使う局面を想像し難いですが、タイミングよく培養器・クリーチャーに付与をして死亡させられた場合にはリターンが大きそうです。(リミテッド向きのコンボだとは思いますが。)

《コーの矛槍》

設置コストも装備コストも軽く、パワーだけでなくタフネスも上がり、警戒というダメージレースに有利な能力も付与します。

コモンの装備品は初代ミラディンで収録された《骨断ちの矛槍》という昭和時代の骨董品が未だに使われるほどクリーチャーなどと比較してカードパワーが抑えられ続けていましたが、段々と通常セットでも性能の向上を感じるようになりました。

《大顎の大司法官》などもスペックの高さはありつつタフネス1という点が足を引っ張っている印象がありましたが、これを装備すれば持ち前の絆魂と併せて強気にダメージレースを展開していけそうです。

《太陽の槍のシカール》なんかもアリよりのアリ。

兎にも角にも警戒+絆魂の組み合わせは対アグロデッキで強力。

《門口の断絶》

2番目のモードのお陰で2/2/2のアーティファクト・クリーチャーとして運用可能なため、特にアグロデッキにおいては必要とあればメインから4枚採用しても邪魔になり難いです。

また1番目のモードで使用しても何故か培養されるためEtB能力で置物破壊をするクリーチャーと殆ど変わらなかったりします。

同系統のクリーチャーだと《コーの奉納者》あたりですが、比較して3/2/3より2/2/2のほうがスタッツとしては優秀ですし、置物を破壊する場合でもダブルシンボルの4マナで2/3とシングルシンボルで2+2の分割4マナからの2/2では後者のほうがベストなタイミングを逃し辛いと言えます。

トークンは破壊できないとか純粋なEtB能力持ちクリーチャーと比較しての再利用のし辛さとかはありますが、メインからガッツリ取れる置物対策という利便性は大きなアドバンテージになりそう。

注目カード:青

《エファラの分散》

ベースの3マナで比較してしまうと《排撃》のほうが強いですし、その《排撃》もパウパーではあまり使われてはいませんが、1マナで唱えられたときの諜報2のアドバンテージはオマケとしてはかなり強めです。

しかし、その場合はタイミングが戦闘中に限定されてしまうため、第2メインフェイズでの再展開が容易というのが引っ掛かります。

《マイアの処罰者》のようなクリーチャーに対しては効果が薄く、一方で《グルマグのアンコウ》や《ケンクのアーティフィサー》でクリーチャー化したアーティファクトなどにはよく刺さるなど相性が極端です。

《精神の交差》

基本の性能は《霊感》ながら召集による0マナドローが見込めるとなれば悪いことを考える人間が多そうなドロー呪文です。

《霊感》である以上はコントロール寄りなデッキのほうが適性があり、ノンクリーチャーのヘビーコントロールよりブロッカー展開して盤面を支えながらシコシコするタイプのデッキで強みを発揮します。

……ということから《王神の信者》、《陽景学院の使い魔》、《神官の神官》といったクリーチャーを多用タイプの邪悪極まりないデッキでの採用が見込まれているとかなんとか。

これを《古術師》なんかで回収すると出した《古術師》のタップをコストにして唱えられてしまうので見た目以上に軽いドローソースである可能性があります。

《サイバの暗号術師》

+1/+1と呪禁付与という側面だけ見れば1マナ相当ですが、0/1呪禁のクリーチャーがオマケで付いてくることを考えれば十分にペイできていそうです。

2マナという重さも気にはなりますが《呪文づまりのスプライト》で除去を打ち消すという動きは日常茶飯事ですし、それを考えるとコイツが仕事をする機会は十分にありそうです。

また回避能力こそないですが、呪禁により除去が刺さらないため、相手の盤面が空いているならば忍術の起点としてはかなりの安定感があります。

赤いデッキを使っていると対戦相手が手札の忍者を消化するためにこちらのエンドに《呪文づまりのスプライト》を素出しという動きをしてくることがままありますが、これは着地際を火力で狩ることができないので忍術+呪禁付与構えまで確定で入ってしまうので辛いです。

注目カード:黒

《刃の鉄扇》

過去のカードだと《活力の奔出》あたりが近く、”リミテッドだと強力なコンバットトリック”的な位置づけかとは思いますが、パウパーでの《命取りの論争》の存在を考えると、1:1交換を取りながら盤面にアーティファクトが残るというのは見た目以上の価値があります。

装備品として見ても装備コストが1マナと軽いため、アグロデッキでは取り回し易く1:1を取った後という前提であれば悪くない性能です。

際立って強力という訳ではないですが、安直にリミテッド専用とみなせない実力を秘めているかも。

《堕落した確信》

《村の儀式》同型再版。

使うデッキも用途もハッキリしていますし、そういったデッキで5枚目以降の《村の儀式》が使えるようになるのは嬉しいことでしょう。

同系統の《命取りの論争》や《勢団の取り引き》まで含めると、そもそも枠を埋めるのには十分だったということもあるかもしれないですが、特に低マナのクリーチャーで固めたサクリファイス・アグロのようなデッキだとアーティファクトをサクれることより1マナであることの恩恵のほうが大きかったりするでしょうし、選択肢が増えるのは良いことです。

《屑肉の再利用者》

《害獣喰らい》がアーティファクトもサクれるようになったらドレインが1点分も減ってしまいましたという感じ。

《胆液の水源》を採用するようなデッキになるとドレインでライフレースに強くなるより《命取りの論争》や《勢団の取り引き》のほうがリターンが大きいので中途半端な印象。

《財宝荒らし》のように攻める過程でアーティファクト・トークンをポコジャカ生成するクリーチャーとは相性が良いので、そういったタイプのクリチャーが増えてくればワンチャン?

《最期の一花》

《不純な捧げもの》上位互換。

テンポロスを抑えながらアグロデッキのクリチャーと1:1交換をできるという点は共通ですが、キッカーを支払ったときの修整値が-6/-6となっていて《ゴライアスのパラディン》まで範囲に含まれるという点が心強い。

なにより追加コストにクリーチャーだけでなくアーティファクトを選べるようになっていて、それだけで《胆液の水源》や《命取りの論争》といった強力なカードとの相性が向上しています。

2マナの基本除去が《喪心》ということは変わらないと思いますが、枠を分けて採用する価値のあるカードです。

《鬱牙のやっかいもの》

昔は似たような役割の《よじれた嫌悪者》なんかも使われていました。

それと比較すればパワー5&威迫という決定力、タフネス5という盤面を止める力、賛助により出しただけで一定のリターンを得られるという点も含めコストに相応しい性能を持っています。

絶対に序盤に複数枚を引き込みたくないので1枚挿しくらいで丁度よいくらいでしょうが、これを入れていたからこそ防げたマナフラッド、これが墓地に居たからこそ強く使えた《魔女の小屋》という状況はあり得そうな気がします。

《胆液飲み》

系統としては《不本意な材料》なのかなと思います。

最序盤に出せれば適当に活躍させられますし、墓地で機能する能力もあるので躊躇なくサクってコストにしてしまえます。

培養してクリーチャー化させるのには合計3マナかかりますが、《命取りの論争》のコストにするだけなら1マナだけで十分など、マナの支払い方をかなり柔軟に調整できるので便利そう。

(とはいえ《よろめく怪異》で十分じゃないか感はあります。)

注目カード:赤

《屑鉄食いの悪忌》

《破壊的穴掘り》とかいう基本セット2020のリミテッド以外には見る機会がないであろうクリーチャーの下位種。

3/3/2という戦場に出すことすら躊躇われる元祖と比較すれば少なくともアグロデッキ向きのクリーチャーとして最低限のスタッツを貰えています。

起動コストも軽くなっていますし、《実験統合機》などサクって強いアーティファクトや《ゴブリンの爆風走り》といったパーマネントをサクることで強力なクリーチャーも増えているので活躍するシーンを見ることができるかもしれません。

《盗み癖》のような継続的にアーティファクトを供給できる手段と組み合わせたり、あるいは《水蓮の花びら》のような賞味期限の短いカードを有効活用するなど一直線なビートダウンより一工夫あるタイプのデッキに入るかも?

《梁町の殴り棒》

《盗み癖》を思わせる装備品。

当然、付けたクリーチャーが死亡したときのドローはありませんが(申し訳ないが《頭蓋骨絞め》はNG)装備品のため再利用できる点が強み。

これ自体が1マナと軽いアーティファクトなため親和や金属術との相性が良いことに加え、継続的に宝物・トークンを生成する能力は昨今のアーティファクトをコストとするカードとのシナジーが見込めます。

問題は装備コストが2マナとだいぶ重いことですが、そこは《金属ガエル》や《マイアの処罰者》、《羽ばたき飛行機械》といった0マナクリチャーを採用するなどしてテンポ損を抑えるような構成にするなどして工夫したいところです。

個人的には盤面で止まりがちな《金属ガエル》が3/2威迫となることでダメージソースとしてもかなり有用になる気がしていますし、《グルマグのアンコウ》に抑え込まれることが多い《マイアの処罰者》が通り易くなるのも魅力的に見えます。

《焼熱の太陽の激情》

パワーだけの修整ですが、2マナで4点のダメージアップが見込めるため効率は悪くなく、速攻付与も加味すれば潜在的な打点上昇はかなりのものになりそうです。

この類の速攻付与はクリーチャーを出した後にさらにマナを要求され強いアクションを取るための要求値が高くなりがちという欠点がありましたが、召集により問題が改善されているのが好感触。

またインスタントなので、敢えてクリーチャーを戦闘前に展開しブロックを誘って0マナのコンバットトリックで使用するなど柔軟な運用ができそうなのも地味に便利。

《カルドーサの再誕》との相性も良く、1枚から3体のクリーチャーを展開できることを活かして全体除去後のリカバリーで6点の速攻打点になったり、《ゴブリンの爆風走り》と《カルドーサの再誕》を唱えつつトークン1体と《ゴブリンの爆風走り》に速攻を付与して8点ダメージという動きが2マナで可能。

マナのない状態で《実験統合機》から捲れてしまっても召集により唱え易く、侍・トークンを出した際の残り少ないマナから速攻を付与する動きなども期待でき、本セットの一番の赤単強化ポイントと睨んでいます。

《格納庫のたかり屋》

単純なクリーチャーとしての性能は《炎樹族の蛮人》程度でリミテッド専用というラインですが、タップ状態になるたび誘発という珍しいタイプのルーティング能力と、それを付与できる賛助によりコンボパーツとしての有用性があります。

具体的には《現実からの遊離》を利用した壁などのコンボデッキでの採用で、無限マナを発生させる過程で無限にクリチャーをタップ・アンタップさせるので手札にあれば確実にフィニッシャーを入手できる手段になります。

それだけであれば、この枠をフィニッシャーにした場合と大差ないですが、無限マナコンボに至る前の段階においても《サルーリの世話人》がいる状態で出し、賛助で《サルーリの世話人》にルーティング能力を付与してマナ能力を起動すればルーティングが2回誘発し、その後のターンも《サルーリの世話人》を起動するだけでマナを出しつつルーティングできる体制になります。

コンボデッキにおいて毎ターンのフリー・ルーティングはバグですし、自身も《暴走の先導》や《紆余曲折》から手札に加えられるため1枚挿しておけば便利に使えるのではなかろうか。(壁コンボはエアプなので知らんけど。)

《無法の戦慄艦》

1枚から2つのアーティファクトを展開できるという点で親和をサポートする手段としては一定の役割を持てそう、特に《マイアの処罰者》を出して搭乗させ速攻で殴る動きは強そうに見えます。

とはいえ、タフネス1という点が非常に脆く、単純に攻撃が通る状況になることが少なそうで、そうなるとカードの価値は半減以下でしょう。

せめてサイズが4/3だったらと思わずにはいられない。

《ミラディンの悪断》

実は以前に《カルドーサの再誕》を入れたデッキで《決闘のレイピア》を試験的に採用したことがあります。

《カルドーサの再誕》のコストになったり、《感電破》のための金属術の達成に貢献したり、殴り値の低い地上の1/1に装備させたり……という想定でしたが、如何せん4マナという装備コストの重さにより一度外れたら二度と装備できないということが判明し、再装備させられない装備品は他2つのメリット程度では穴埋めできないほどのガラクタ同然だったためお蔵入りとなりましたが、装備コストが3マナになったことでどうなるか。

《レンの決意》

まさかの《無謀なる衝動》同型再版。

2マナのドロー呪文なので、攻撃指向の高いデッキでは入れられるだけ入るのが正解となるかは微妙ですが、現状《無謀なる衝動》は採用されているデッキでほとんど4枚投入されているカードなので、5枚目以降としての需要は確実に存在します。

もしかしたら本当に8枚入れるのがベストという可能性もありますし、これを8枚採用できるデッキだからこそ強いということにもなりかねない。

個人的には《実験統合機》と《無謀なる衝動》を採用してるデッキにさらに追加で採用するのは赤いデッキ本来の攻撃性能を殺しているように見えてしまいますが、一方で《実験統合機》を採用していない赤いデッキである《窯の悪鬼》は大きく恩恵を受けられそうです。

注目カード:緑

《改宗獣》

培養で出てくるトークンのサイズが5/5とパウパーで扱えるトークンとしては最大級のサイズです。

これがクリーチャーのEtB能力で生成できるのですから《儚い存在》などのブリンクによる再利用が真っ先に思い浮かびます。

とはいえ、本体が4/0/1とブリンクの対象としてしか役に立ち辛いことや培養器をクリーチャー化するための追加の2マナを考えると単体での性能に乏しい点がネック。

また、より直接的にトークンを量産できる居住との相性は悪いというのも残念なところです。

《希望の種子》

手札に加えられるカードタイプに制限がありますが、トップ2枚から好きなカードを加えられるのは《手練》と同程度のドロー操作性能。

《手練》はモダンのコンボデッキなどでも採用実績がありますし、ライフ回復でテンポ損を補い、コンボ成立までの時間を稼ぐという意味でも優秀そうです。

手札に加えられるカードタイプの制限によりデッキ構築の段階でインスタントやソーサリーを入れ辛くなるという制約はかかってしまいますが、過去の《冒険の衝動》などと比較すればエンチャントやアーティファクトも選択できることから、それらがコンボのキーカードであったり、多用するデッキでの採用がありえそうです。

個人的に、呪禁ではメインはパーマネント・カードの枚数が55枚以上くらいありますし、傍から見て土地とクリーチャーとエンチャントをバランスよく引けなくて四苦八苦しているイメージなので採用すれば改善が見込めでしょう。(《精霊との融和》という競合相手はいますが。)

《復讐する大地》

相手にブロックを強制させる実質的なクリーチャー除去。

ゲートウォッチの誓いに収録されている《大自然の反撃》というカードが元になっていて、そちらはアンタップ状態の土地を確保していないと効果がないことから実質3マナの呪文でしたが、こちらはクリーチャーを対象にできるようになったことから盤面にクリーチャーがいれば2マナで使用でき、相手にもブロッカーの少ない最序盤でも効果を発揮し易くなっています。

《カルニの庭》で出した植物・トークンがいるだけで十分と考えると要求値がかなり緩くなっていることが分かります。

加えて通常の戦闘で相手のブロック後にこちらのクリーチャーのサイズを上昇させるという《巨大化》的な使い方もできるようになっていて柔軟性も向上していますし、相手の盤面が空いているのであれば出したばかりの小型クリーチャーのサイズを上げつつ速攻を付与する手段としても使えます。

特に《ぎらつかせのエルフ》などサイズが小さく速攻を付与する恩恵の大きい感染持ちのクリーチャーに使用することで大きなリターンを得られるのではないでしょうか。

注目カード:アーティファクト

《飛車輪の競争車》

機体に《バネ葉の太鼓》を無理やり合体させたようなカードで、マナ基盤としては出したターンに起動できなかったり搭乗するクリーチャーにパワーを要求していたりと使い辛さのほうが目立っている印象。

機体としても地上のタフネス2ということで攻撃性能が高いわけでもなく、なんとも中途半端。

《ケンクのアーティフィサー》でクリーチャー化させると常時3/3飛行警戒のマナクリーチャーになって強そうだなとか、あるいは仕事が終わって遊んでいる《ケンクのアーティフィサー》を搭乗させて有効活用できそうだななどとイメージはできるものの、それが強いのか、どんなデッキでなら採用できるのかと聞かれると返答に困る。

《神の火の壺》

《万能溶剤》系統のアーティファクトに《エネルギー屈折体》式のマナフィルターを合体させたカードですが、如何せん《エネルギー屈折体》はそれが欲しいデッキにおいて4枚採用が難しくなく複数枚展開するメリットがないカードなので、このカードのマナフィルター機能の価値が低くなっています。

本来の除去能力の起動コストの重さにより、出した後の仕事が乏しいという《万能溶剤》の弱点を改善できる良いデザインながら、あと一歩といった感じが拭えません。

せめて《マナの大鉢》のように1ターンに1回でも1:1でのマナ変換が出来ていたら話が違ってきたので残念です。

とはいえトロンからの7マナでピッタリ設置と起動ができますし、《エネルギー屈折体》があるといっても保険は多いほうが良いということであれば別段トロンとの相性が悪いわけでもないので採用を検討しても良いのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?