これまでに書いた本の紹介

2019年に雷鳥社さんが『そんなふうに生きていたのね まちの植物のせかい』を作ってくれてから、本を書くことも僕の仕事のひとつになりました。

気付けば自著が6冊になっていたので、著者本人による本の紹介をまとめていくことにしました。全ての本に思い入れがあり、自信作です。どれを読んでいただいても嬉しいです。

そんなふうに生きていたのね まちの植物のせかい(雷鳥社)2019年9月9日

僕がはじめて書いた本です。

都市環境をフィールドとした植物ガイドとして独立したのが2018年のこと。はじめは友人知人に声をかけるところから細々とはじめ、年間100本ほどの観察会を行っていました。

どこか所属している組織があるわけではなく、また、自分自身にもなにか誇れるような実績があるわけでもなかったので、僕がしている植物観察がどのようなものなのかをブログに書き、それを自己紹介と名詞代わりにしていました。それが縁あって雷鳥社さんのもとに届き、本という形になりました。

僕がこの本で伝えたかったことは主に2点です。

ひとつは、植物観察は「まち」でも出来るんだよ、ということ。わざわざ野山に行かなくても、日々暮らすまちにも植物は生きている。なので、日常生活のついでに植物は楽しめる。それをまずは伝えたかった。

そしてふたつめは、植物を見る人間が、どのように世界を見ているのかという、「植物を見る感覚」のようなものを表現したかった。

植物を見つける→近付く→疑問が湧く→確かめる→また新たな疑問が湧く

そんな一連の流れが植物観察にはあり、それを表現するために編集者さんとデザイナーさん(窪田実莉さん)が考えてくれたのが、写真を漫画のコマ割りのようにレイアウトし、そこに吹き出しでセリフをつけていくというアイデアでした。

植物の本としてはとても斬新な方法だったのですが、この方法が、僕が書きたいことにピッタリはまり、とてもいい本ができました。

独立したばかりの時に書いた本なので、いま読み返すと知識として甘い部分もありますし、いまならこういう表現は使わないなぁと思うところが多々あります。ですが、それでもこの本は、いまだに僕の代表作です。

なぜなら、この本のなかには、自分自身の植物に対する驚きや、観察における喜びのようなものがフレッシュな状態でそのまま詰まっているからです。本を書く仕事を多くいただけるようになったいまでは、もうこのような表現は僕には出来なくなっています。その意味で唯一無二の作品となっています。

僕の本を手に取っていただけるなら、まずはこの1冊からお読みいただきたいと思っています。

種から種へ 命つながるお野菜の一生(雷鳥社)2021年6月22日

『まちの植物のせかい』と同じレイアウトで作ってもらった2冊目の本です。前著は「まちの植物」がテーマでしたが、この本では「お野菜」がテーマです。

といっても、僕は農家でも料理人でもないので、野菜の育て方や調理法については何も書いていません。お野菜を「植物として」観察したらどう見えるのか、ということをメインテーマにしているので、これもやはり植物観察の本となっています。

野菜を植物として考えると、様々な疑問が出てきます。たとえば…

・キャベツの玉は、植物の成長過程としてはどのステージにあたるのだろう。

・大根にはどんな実がつくのだろう。

・春菊は秋冬が旬の野菜なのに、どうして「春の菊」と書くのだろう。

などのようにです。

こんな疑問を、出来る限り自分で実際に育てながら(どうしても育てられなかったものは農家さんにお世話になりました)、ひとつひとつ自分なりに確かめていきました。

その過程で思ったことや分かったことなどを、僕の視線とともにマンガのコマ割りのような形でデザインしてもらっています。

僕たちが普段食べているお野菜の姿は、どれもこれもそのお野菜の一生のうちのほんの一場面にすぎません。どんなタネからスタートして、芽生えはどんな姿で、どんな花を咲かせ実をつけるのか、そしてどうやってまたタネとなって戻ってくるのか。そんな命のサイクルを35種類ご紹介しています。

狭い庭で取り組んでいたので、この本の写真を撮るために6年もかかってしまいました。僕が書いた本のなかで一番手間がかかっていて、そして一番の力作です。

ゆるっと歩いて草や花を観察しよう!すごすぎる身近な植物の図鑑(KADOKAWA)2022年9月24日

前2作は大人向けの一般書として書きました(どうやら小学生から楽しんでいただいているようですが)。この本は僕が書いたはじめての児童書です。一番意識したのは、読んだ人が自分でも身近な環境で植物観察を出来ること。下記の3点、ポイントをしぼってます。

[ point ① ]

観察対象を「身近な環境で見られる植物」だけに絞ること。

野山の植物にも面白いものがたくさんありますが、それを実際に観察しにいける人は限られています。それだと本を読んで終わりになってしまうので、今回は「まちなか」で、「だれでも」見つけられる植物だけを取り上げることにしました。

[ point ② ]

植物の生き方(生態)の観察をメインテーマとすること。

いまは、名前を調べるためのよい本がすでにたくさんあるので、この本では植物を網羅的に紹介する内容にはしていません。

身近な場所で出会う植物にどうやって近付いていけば、観察を楽しむことが出来るのか。または、その生き方(生態)に触れることが出来るのか。そんなところを、具体的な観察事例として紹介しています。

僕が行ってきた「まちなかでの植物観察会」の経験をベースにしています。

[ point ③ ]

観察してわかることと、観察して推測できることに内容を絞ること。

特殊な機械や技術が必要だったり、前提となる専門知識が必要なことには触れていません。この本に載っていることは、「だれでも」自分自身で観察できるものにしたつもりです。

イラストを矢原由布子さんに描いていただきました。おかげで全体がかわいくなっています。お子さんと一緒に楽しんでいただきたい1冊です。

まちなか植物観察のススメ(小学館)2023年2月23日

こちらは、いま僕が行っている植物観察会を、イラストレーターのカツヤマケイコさんが漫画にしてくれた本です。

まち専門の植物ガイドとして独立した際は、2時間で終わる単発ものの観察会をひたすら開催していました。ですが、年数が経つにつれ、だんだんとそのやり方に限界を感じるようになり、いまは「年間観察会」を行うようにしています。

これは、月に1度、おなじメンバーで集まって植物観察をする会で、1年間かけてゆっくりと知識を積み上げていくことを目的としています。なので、初回は「葉っぱの見方」のような、本当に基本のところから話をはじめるようにしています。

じつはいま、僕がしている仕事は、自分自身が大学生の時に味わった驚きがベースになっていて、それを今も続けているというイメージでいます。

僕が東京農大の造園科に入学した時、1年生の前期でまずならった言葉は「鋸歯(きょし)」でした。これは、葉っぱの縁にあるギザギザを指す言葉で、この鋸歯の形が植物の種類によってそれぞれ異なります。つまり、鋸歯には個性があるのです。

学生の当時、僕はそのことを知り、このギザギザには名前がついていたのか!と驚愕し、それを知ってから世界の見え方がすっかり変わってしまいました。自分の世界に、突如「鋸歯」が現れたのです。

ほかにも、葉っぱと枝をつなぐ軸には「葉柄(ようへい)」という用語がついていたり、枝につく葉っぱは、互い違いにつくことがあれば、対になってつくこともあり、しかもこれにもやはり「互生(ごせい)」、「対生(たいせい)」とちゃんと用語がついている。

それまで、ただ漫然と見ていた植物には、ちゃんと個性があり、それらを丁寧に見ていけば、植物の名前が分かるのだということに、とても衝撃を受けたわけです。

それをきっかけに、僕は続いて植物がどういう生き方をしているのかを勉強するようになり、いまでは植物の生き方(生態)を撮影し、紹介することが仕事になりました。

いま行っている年間観察会では、このような僕のいままでの経緯を詰め込んでいます。 僕は、「正解を求めるための観察」ではなく、「自分で疑問を感じるための観察」をしたいと思っていて、そのことを『植物を見る感覚』と表現しています。 その感覚が、この本を通して伝われば嬉しいなと思っています。

この本は僕の年間観察会がベースになってはいるものの、漫画を描いてくれたのはイラストレーターのカツヤマケイコさんです。じつはこの本が画期的なのは、なんと、この漫画がギャグ漫画だということです。

カツヤマさんが実際に観察会に参加してくれて、その時の様子を漫画にしてくれているので臨場感たっぷり。そして、笑いながら読めるのに、知識面には影響が無いようにギャグが配慮されているという、すごい職人技を見せてくれました。

また、小学館の編集者さんは、この本を作るためになんと2年間も年間観察会に通ってくれて、どうすれば僕の観察会を漫画に出来るのか、とにかく真摯に考えてくれました。本当にうれしかったです。

身近な場所で植物観察してみたいけど、どうやって一歩を踏み出せばいいか分からない…という方におすすめの1冊です。

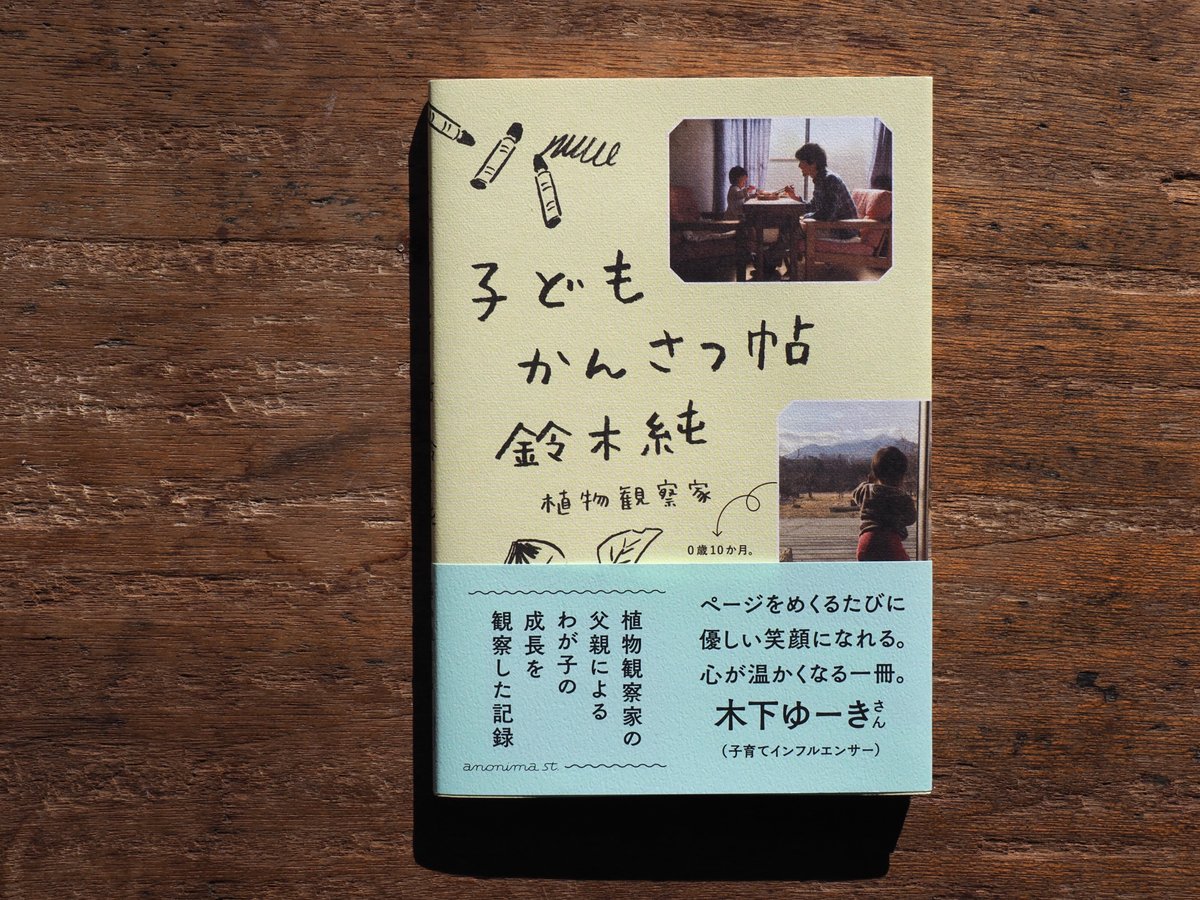

子どもかんさつ帖(アノニマ・スタジオ)2023年6月28日

はじめて植物以外のテーマで本を書きました。

自分の娘が、3歳7ヶ月になるまでの成長を観察した記録の本です。

なぜ、植物観察を仕事にしている人間がこんな本を出したのかというと、僕は「娘の成長」と「植物の成長」に類似点を感じているからです。

もちろん、同じように育つという意味ではなくて、人も植物も「然るべき順序を踏んで育っていく」という点が一緒だなと思っている、という意味です。

たとえば、植物のタネをまいた時に、さぁ「花よ咲け!」といくら念じてもそれは意味がなくて、植物はまず、花ではなくて根っこを出します。続いて葉っぱを出し、茎をのばして、準備が整ってからようやく花を咲かせます。

そうした「命の展開の順序」のようなものが、どうやら人にもあるらしいというのが僕のいまのところの学びで、要するに、人も命なんだ! という、言ってしまえば当たり前のことを、いま僕は娘の成長を見ることで、ようやく実感として捉えることが出来たわけです。そのことが、僕はとても嬉しかった。

娘が日々している学びに、かつての幼き頃の自分自身を重ね合わせると、あぁ僕はこんな風に育ってきたのかぁなんてことも深く知ることができて、それもまた有難いことだなぁと。僕だってやっぱり、命なんだよなぁって。

そんなわけで、僕は娘と過ごす日々から気付きをもらってばかりなので、せっかくのこのチャンス、逃すまじ!と、娘の成長について、なにか気付いたことがあれば、チラシの隅っこやティッシュの箱など、書ける場所があれば、どこにでも書くという形でメモを取ってきました。

今回は、そんな、家中に散らばった成長記録メモを集めて、アノニマ・スタジオさんに一冊にしてもらいました。

著者名は僕になっていますが、子どもがいる日々は、パートナーとの日々でもあるので、これは本当は夫婦連名でも良かったのかな、と思っています。

僕たちが育てた娘の記録……ではなく(つまり育児本ではなく)、娘が自らで成長していった様子の記録というイメージで捉えていただければ嬉しいです。

鈴木千佳子さんにブックデザインをしていたけたことも嬉しかったです。

冬の植物観察日記(雷鳥社)2023年10月23日

久しぶりに雷鳥社さんが本を作ってくれました。

これまでは、主に植物観察のアイデアを提供するような本を書いてきて、それをするために写真をたくさん使うというのが僕のスタイルだったのですが、この本は文字が中心です。簡単に言うと、日記エッセイを書きました。

僕はもともと、「植物の知識」というよりは、「植物を見る感覚」を伝えたくて、植物ガイドの仕事をはじめました。

これまで、それをするために色々な方法を試してきたのですが、いま一番意識しているのは、植物を見てもらう前に、「植物を観察する鈴木純を見てもらう」ということです。

たとえば、小さな草花を見るとき、僕がどれくらい低姿勢になって近付いているのか。はたまた樹木を見上げる時に、どれくらい樹木から離れて見ているのか。そうした「植物と人の距離感」のようなものを、僕の姿を通して掴んでもらう。そんなところをスタートにしたいと思っています。

同様に、僕が植物のなにを見て喜んでいるのか、なにを発見して驚いているのか、そうした植物観察にまつわる感情を、きわめて個人的なケースとして見てもらう。そのことが、「植物を見る感覚」を伝えることに繋がればいいなと考えています。

この本は、これまでに出した本とはまったく雰囲気が異なる本になりましたが、この、「植物を見る感覚」というテーマは一緒です。

日記では、植物の知識ではなく、僕の日常を書いています。でも、僕の日常のなかには、毎日かならず植物が登場します。日々の暮らしのなかで、僕がどのように植物と親しんでいるのか。それを日記という形で追体験してもらうことは出来ないかと。それをしてみたのが今回の本です。

企画の発端は、いつも僕の担当をしてくれている編集者さんに、「じゅんさんって、冬はなにしてるんですか?」と聞かれたこと。

「冬も植物見てますよ。」と何気に答えたところから、じゃあそれをそのまま本にしてみましょうか、と話が進みました。

日記なので、いま書いているものが、最後にどこにたどり着くのか自分でも分からないままに書きました。それが新体験で、ぼくとしてはこれがとても良かったです。

なにか伝えたい思いを持って書いた本ではなくて、ただただ僕の日々を書いていくだけの本。こう書くとなんとも心許ないようですが、僕にとっての植物観察はまさにそういう営みです。「植物を見る感覚」を伝えるという意味では、日記エッセイという形こそが、まさに最適だったというわけです。

紺野達也さんがしてくれたブックデザインが、この本の内容にとてもマッチしていて、これもすごく嬉しかったです。

2022年10月から、2023年3月までの植物観察日記、ぜひお楽しみください。

そのほか

はるなつあきふゆのたからさがし(アノニマ・スタジオ/作・絵 矢原由布子)2022年4月27日

矢原由布子さんの絵本の監修をさせていただきました。

この絵本で僕が一番驚いたのは、矢原さんが描く絵のタッチが、ページごとに変わること。

植物が正確に描かれる時があれば、ユーモラスに描かれる時もあり、それを見ていると、そうそう、植物ってこうして見る側の気持ち次第で姿が変わるんだよなぁと、うんうん頷きっぱなしになります。

植物の楽しみ方は人それぞれ自由。というのはよく言われることですが、それを表現するのは本当に困難なこと。なぜなら、植物の生態を理解したい時と、ただ楽しみとして近づきたい時とでは、観察する態度がまったく異なるからです。

簡単に言うと、

植物を正確に理解したい時は、可愛らしさがないがしろになるし、

可愛らしさを強調すれば、正確さが損なわれる。

ということです。

僕なんかはここの狭間でいつもう〜む…と悩みまくるわけですが、なんと矢原さんはこの絵本で、この2つを難なく表現されています。ここが本当にすごいというか凄まじいというか。

正確に描かれる植物の絵はなぜかリアルすぎなくて(でも正確!)、デフォルメされた絵には正確さが保たれている。どうしてこんなことが可能なのだ…と、驚きながらページをめくることになります。

絵本の舞台は、矢原さんが実際に植物を観察している場所。どこにでもある、なんてことない街中です。いつものまちのなかに、こんなにも魅力的な植物が生きている。この1冊に、植物の見方・楽しみ方のヒントがぎゅぎゅっと凝縮されています。

子どもと一緒に絵本のなかを散歩する、あるいは探検する。そんな楽しみ方ができる絵本だと思います。そういう意味でも画期的。ルーペや図鑑を片手に読むのも楽しそう。

(ちなみに、僕は基本的に監修の仕事はしないようにしているのですが(自分は研究者ではなく、あくまで観察者なので)、矢原さんだけ例外です。)

暮らしのなかのSDGs ー今と未来をつなげるものさしー(アノニマ・スタジオ)2020年12月21日

SDGsは、僕たちのくらしの延長戦上にある、ということで、仕事も暮らしも異なる16人がQ&Aに答えていく本です。

その16人のなかに僕も入れてもらっていて、質問に答えさせてもらっています。この16人の顔ぶれがとても面白くて、あの人はこんなこと考えてるのかぁとか、そのやり方いいなぁと、楽しく読み進めることができます。

自分のくらしを考えるうえで、他の方の話を参考にしながら、自分なりのものさしを考える。そんなきっかけになる本かなと思います。

どんな人が出てくるかは、下記より見ることができます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?