燻製ニシンの虚偽(レッド・ヘリング)

燻製ニシンの虚偽

燻製ニシンの虚偽(red herring)とは

受け手の注意を、重要なことがからから逸らそうとする技法

です。例えば、ミステリー作品において、犯人の正体を探っていく過程では、無実の登場人物に疑いが向かうように偽りの強調をしたり、ミスディレクション(誤った手がかり)を与えたり、「意味深長な」言葉を並べるなど、様々な騙しの仕掛けを用いることで、著者は、読者の注意を意図的に誘導します。読者の疑いは、誤った方向に導かれ、少なくとも当面の間、犯人は正体を知られないままでいます。

また、「false protagonist」という、ストーリーの途中まで、主人公とは別の人物をあたかも主人公であるように見せる演出も、燻製ニシンの虚偽の例。

語源

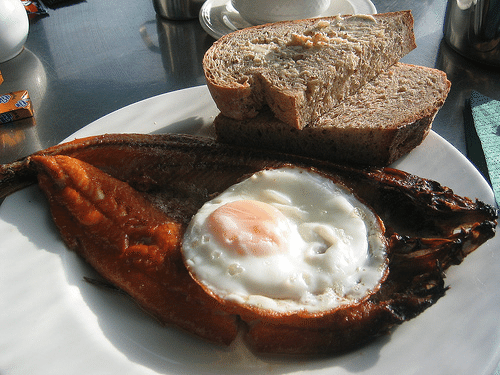

イギリスのジャーナリスト、ウィリアム・コベット(William Cobbett)が、新聞の誤報を、効果の薄い世論操作だったと皮肉ったさいに、ウサギを追う猟犬の訓練にニシンの燻製を使ったという話をしたことが広まって、現在の英語の慣用表現となったそうです。「red herring」の直訳は「赤いニシン」となりますが、そのような種類のニシンがいるわけではなく、濃い味付けの燻製(キッパー)を意味したことば。キッパー(kipper)とは、イギリスの料理で、主としてニシンを燻製にしたもの。この加工によって、魚には、独特の鼻につく臭いがつき、濃い塩水を使うことで魚の身が赤くなります。

イギリスの朝食にでてくるキッパー(ニシンの燻製)

Moody751 - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4197788による

英語における慣用表現としての red herring の意味は、近年に至るまで猟犬の訓練手法に由来する表現であると考えられていましたが、これは間違いで、ウィリアム・コベットのたとえ話が広がって、そう信じられるようになってしまっただけであり、実際には、このような手法が犬の訓練に使われることはありませんし、効果もないようです。

「間違った情報でも、何度も報道されているうちに本当だと考える効果」の真理の錯誤効果 (Illusory truth effect)の好例。

ホームズの例

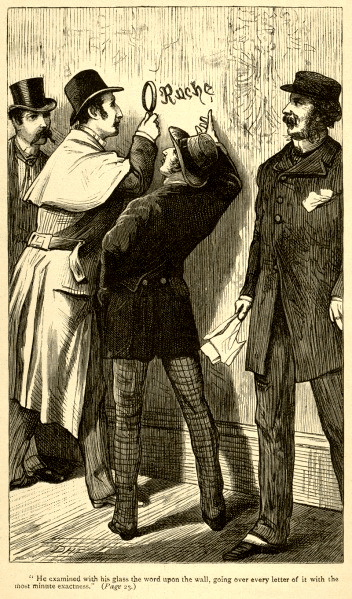

シャーロック・ホームズの『緋色の研究』に出てくる冒頭の手がかり、「RACHE」は、燻製ニシンの虚偽であり、ミスリーディングを意図したもの。

「RACHE」は、ドイツ語で「復讐」という意味なのだけれど……

参照

※1:Red herring

※2:燻製ニシンの虚偽