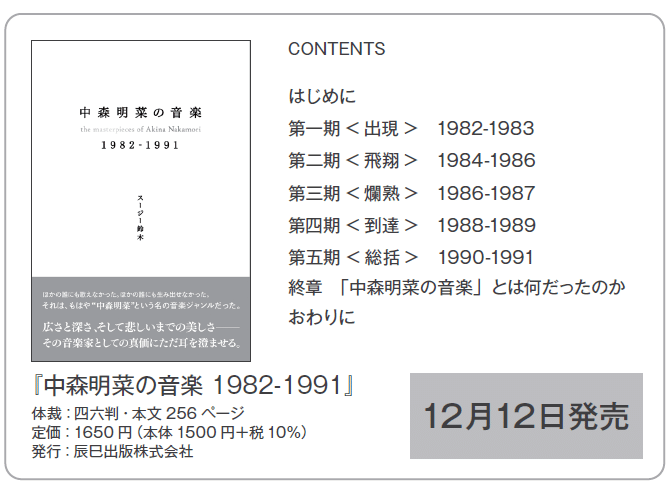

12月12日発売、スージー鈴木の新刊『中森明菜の音楽 1982-1991』(辰巳出版)の「はじめに」無料公開

■はじめに

「中森明菜を書いてみませんか?」

物書きにとって、原稿依頼はうれしいものである。こちらから企画を出して通る場合もうれしいが、特に見知らぬ編集者や版元から依頼されるということは、私のこれまでの仕事を、純粋に認めてくれているということの証なので、とてもうれしい。

しかし、その反面、今回の依頼には緊張感を抱いたのだ。なぜか。早めに白状してしまうが(私のこれまでの著作に触れた方なら、白状せずともお分かりだろうが)、私はそれまで、中森明菜を深く聴き込まずに生きてきたのである。

この本が主に取り上げる80年代は、私の学生時代であり、その後半は大学生。大阪から上京して、熱心にラジオを聴いて、中古レコードを漁る日々だったが、中森明菜より松田聖子、中島みゆきより松任谷由実、それよりも、はっぴいえんど、レッド・ツェッペリン、さらには何といってもビートルズという感じの日々だった。

なので、依頼に対して、聴き込んでいないという懸念を正直に伝えた上で、十分に考えさせていただき、こう決断した。

「そんな私にしか書けない中森明菜を書こう」

決断には理由があった。2022年、突如中森明菜の復活が噂され、メディア界は一種の「中森明菜ブーム」のような様相となった。私も多少はブームに加担した格好になりつつも、違和感を抱いたのは、ブームの中における彼女の語られ方である。

まずは過剰な神格化。「最高の歌姫」「抜群の才能」「令和の音楽シーンに失われたものが、すべてそこにはある!」――音楽性を吟味しない乱暴な神格化は、結局、価値の矮小化につながってしまう。それ良くないんじゃないか、いや、結局もったいないじゃないかと思ったのだ。

選曲の幅の狭さとパターン化も気になったことの1つだ。まずは『少女A』。デビュー曲ということで『スローモーション』を経由、「実はこんな曲も」と『飾りじゃないのよ涙は』を挟み、そして「2年連続のレコード大賞という快挙!」という文脈で『ミ・アモーレ』『DESIRE』、あとはたまに『難破船』という感じ。

『SOLITUDE』や『Fin』『LIAR』などは、なぜいつも無視されるんだろうと、疑問に思っていたのだ。先述の通り、深くは聴き込んではいなかったものの、それらの曲にも、中森明菜の本領が十分発揮されていると直感していたから。

あと、いつも、89年のあの「事件」とセットで語られることにも――。中森明菜は、もっと純粋かつシンプルに、音楽で語られるべきではないのか。

「音楽の話だけに絞りきってよければ、喜んで書かせていただきます」

以上のような経緯の中で、本書執筆が走り出した。私の場合、ほとんどがそうなのだが、今回もタイトルは一番先に決まった――。

――という本なので、「はじめに」でこういうことを書く著者も珍しいと思うが、「中森明菜マニア」の方々には、少々歯ごたえがない本かもしれない。

逆に、これから中森明菜を聴いてみよう、もしくは、当時聴いたものの、音楽的に再確認したいという方には、バランスの取れたリスナーズ・ガイドになるはずだ。特に、昨今の「中森明菜ブーム」の中でほとんど顧みられない、『SOLITUDE』を皮切りとした「アーバン歌謡」(本文参照)については、他の同様の書物や記事にはない視点だと自負したい。

よくしたもので、取り上げたシングル、アルバムの収録曲はすべて、サブスクリプション・サービスに収まっている。スマホ片手に呼んでいただくのもおすすめだ。

82年のデビューから、91年までの全シングルと全スタジオ・アルバムを、今年(23年)に入って、一気に聴き続けた。中森明菜の活動の「情報量」(本文参照)にクラクラし続けるディープでタフな9か月間だった。なぜクラクラしたのか、どうディープでタフだったかは、読んでいただければすぐに分かるはず。

最後に付記。先にも使った「アーバン」という言葉について。

20年、グラミー賞を主催するレコーディング・アカデミーは、翌年度から「最優秀アーバン・コンテンポラリー・アルバム部門」を「最優秀プログレッシブR&Bアルバム部門」に改名すると発表した。その理由として、『VOGUE JAPAN』20年6月12日の記事から、ユニバーサル・ミュージック・グループ傘下のリパブリック・レコーズのコメント。

「『アーバン』という言葉は、ブラックミュージックを定義するために使い始められた歴史的な改革を根本としています。私たちの多くの歴史同様、アーバンという用語は、もともとネガティブな意味を持つものではありませんでした。しかし、時が経つにつれ、アーバンという用語の意味は変化し、音楽業界の多くのジャンルに所属する黒人アーティスト、従業員、音楽そのものを包括する表現となっていました」

本書の中では、先のように、「アーバン」という言葉を多用する。ただそれは「80年代東京」の「都会性」という意味のみで用いるのであって、黒人音楽の包括化、さらには、その結果としての神格化/矮小化とは、まったく無縁であることを先に記しておく。もちろん、中森明菜の神格化/矮小化にも――。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?