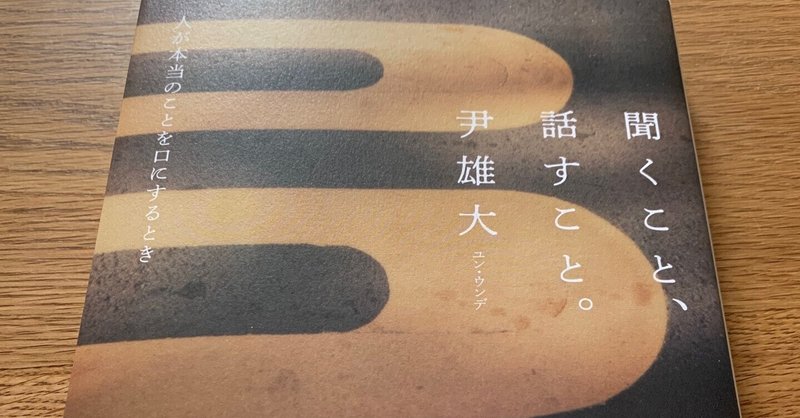

聞くこと、話すこと。

理解と呼ばれる行為が「つまり、あなたはこういうことを言いたいんですね」という言明に置き換え可能なものであれば、それは "回収" であって聞くことではない。もしくは自分が理解できるものを相手に見出していると言えるけれど、それは投影であって理解とはほど遠い。

インタビューセッションを始めて気づいたことがある。人の話す言葉は、その人が自覚できないけれど、当人に必要な物語を引き連れていて、そこに悔悟や憎しみ、怒り、悲しみが滲んでいることだ。

インタビューセッションにおいては、どうして自分はそのような言葉を繰り返し用いては毎度のように怒り、悲しんだストーリーを話すのか?そう本人が問い始める。それが意味よりも広い範囲にわたる謎の発見につながっていく。

意味は「言っていること」であり、意味以前の心中に鳴り響く音は「言わんとしていること」。このふたつの違いに明敏であるには、意識的「集中」の聞き方では追いつかない。そして、これらの違いは、音のズレとして私には聞こえてくる。

そういうときの声が気になっていた。その気になり方を「その人の身体ではない声」という表現によって捉えられるようになったのは、映画監督の濱口竜介さんとの出会いがきっかけだった。

ー 濱口竜介さんとの出会いで気づいたこと

◼️聞こうとするから聞こえなくなる P21-22

聞くこと、話すこと。

第1章 身体とその人の声

ー 濱口竜介さんとの出会いで気づいたこと

音のズレが聞こえる

承認を求める飢餓感に引きずられてしまうとは、自我に乗っ取られたままに話すことでもあり、切迫した声の調子に聞こえても、それはその人のありのままというわけではない。むしろ彩りが派手な分だけ、その人らしさを裏切る饒舌さをもたらしている。その声のズレとして感じる。

言葉は意味に置き換えられやすい。比べて音として聞こえる声や佇まいのありようは意味ではなく、その人の身体の状態を示している。声がズレているとは「心ここにあらず」ということを示している。その人は「ここ」にいながら「ここ」にいない。その隔たりが私に受け取ってほしい意味として強調される。

私はそのような「意味」を受け取らない。そのため取り付く島がないと感じるかもしれない。かといって相手の言い分を聞かなかったことにするのでもない。ただ目の前にいる人間として応じる。そうして私は意味に隠されたその人の意図について尋ねる。言っていることではなくて、言わんとしている音に耳を澄ます。

◼️演技とコントロールのための話に取り合わない

冒頭で述べたように、共感への期待をもとにした話の展開に同意を取り付けようとする意図がある限り、それがある種の演技になってしまう。そして、それに付き合う関係性を求めるコントロールへの渇望も見え隠れする。

だから私は自分が使い慣れた言葉とそれが生まれるところを観てもらうために、このように伝える。

ーーーあなたは「そのように言うこと」によって何が手に入ると思っているのでしょうか。

ーーーそれを手に入れることで失ってしまうものがあるとしたら、それはなんでしょう。

「そのように言うこと」は現に話したことではなく、共感や同意を取り付けようとしてはなしたことの動機だ。ある意図のもとに話したのであれば、そこには特定の結果への期待という方向性があったはずだ。それに従って話すことによって実際には何が得られたのか。

演技やコントロールといった技巧と意図が本人に無自覚であれば、この尋ね方によって「自分はどのような立ち位置で、どのような視点で話をしたのか。何がその立ち位置と視点を可能にしているのか」が明らかになってくる。

そして「手に入れることで失ってしまうもの」とは何か。話の方向性が絶えず「自分が望ましいと思うような理解を得られる関係性」への期待といったように、最初から決まっているとすれば、いつも「現状の自分を肯定される」という想像通りのことしか起きないわけだ。それを望んでいるのだから、願いは叶っている。

けれども、そうなると何も新しいことは起きないという失望を抱えることになる。「私のことをわかってほしい」という期待がかなうほど虚しさが生まれてしまう。失っているのは、未知であり可能性だ。

だとすると、その人が共感を望んで話していることは、必ずしも切実に聞いてほしい願いではないのではないか。共感では届かない、もっと深いところに自覚されない訴えがあるのではないか。

もちろん共感への期待がいつだって悪いわけではない。自分の悲しみを額面通り受け入れられて安心して涙を流す。その甘美さの魅力もわかる。けれどもインタビューセッションという場で設定しているのは「その人の話をその人の話として聞く」ことだ。

◼️相手を理解するのではなく、わかろうとする試み

話している最中に「つまり、あなたの言いたいことは••••••」という返しが続いて、それが的確だったとして、束の間は「わかってくれて嬉しい」と思うかもしれない。けれどもしばらくすると燻る思いが出てくるのではないか。なぜなら相手のしたことは要約であって、決してあなたの話を最後まで聞かれてはいないからだ。

社会や組織で見られる、このようなパワーゲームで交わされる話法に慣れてしまえば、警告の言葉を使ったり、従属を受け入れさせることも次第に "自然" に感じてしまう。

けれども、自然環境において支配欲求を満たそうと思っても、雨も風も思いのままにならない。だから自身の言動もおのずと謙虚にならざるを得ない。

私は海や山に接して暮らしている人たちの話を聞く機会を得たことがある。彼らは人間だけを相手にしたコミュニケーションを重んじておらず、そのため都会に住む人の感性からは、慮りもなく繊細さに欠けるように見える。だが、ここでいう繊細さは、互いに言語に依存したゲームを繰り広げるためのものでしかないように思えて仕方ない。

そうした経験を踏まえると、本当は人間も自然の一部であり、誰しも自分の思いのままにはならない存在だということがわかってくる。社会を生きる上でも謙虚さが必要で、そのためにも自分の内側に耳を澄ましておかないといけない。そうすると私にできるのは、傲慢にも相手の話の要約をすることでもなければ解釈でもない。まして完璧な理解ではないことだけはわかる。

そのためインタビューセッションはジャッジせず、ただ完全に聞く場であろうと定めている。「完全に聞く」とは相手を完璧に理解することではない。わかろうと試みる状態のことだ。

そういう時間と空間であるためには、互いの協力が必要になる。どのような関係性がそれを可能にするかといえば、少なくとも話し手がその人のすべてで「今ここ」において話すという態度が必要になる。

共感や同意の取り付けという意図を伴った技巧的な話は、たとえその人の表している態度が真に迫ったものであっても、想起している過去の感情をなぞった "感情的" なものでしかなく、その人の今ここでの感情ではない。ドラマティックに見えて、何も出来事は起きていない。過去の反復する感情的な声には抑制の色合いが濃い。その人自身の声からは遠い。

私たちが尊厳に気づくとき、言葉はその人の声と共に語られる

改めて濱口さんの話を振り返る。役者があるセリフを口にし、ある動きをする。そのときあらかじめ「こうすればいい」と思い描いているリアリティを持ち込んで再現しようとしても、決してそうはならない。

「想定している現実のようにはその人の身体は動かないので、ある種の葛藤が身体の軋みみたいなものとしてカメラに映る」

これは演技においてのみ起きることではないはずだ。先述した私が感じる音のズレは「身体の軋み」と言い換えるとすれば、役者が演じる際に起きてしまうことと市井を生きる私たちとのあいだで共通しているところが見えてくる。その人がその人の身体で受け入れていないときに葛藤が、ズレが生じるということだ。「社会からの評価にかなう自分でいなければ」とか「自分には能力がない」と日頃から現状を否定し、想定の自分に耽っているのであれば、当然ながら私たちは「その人の身体ではない声」を聞くことになる。

本読みは、想定を再現しようとする回路を断つ働きがあり、繰り返すうちに「その人の声」が露わになり、何かそこに信頼の楚みたいなものが立ち上がる。そういう効果があることはこれまで記してきた通りだ。

その人の声が明らかになると生じる変化。これは役者と一般人を分け隔てることなく起きる現象だろう。音のズレも身体の軋みも具体的な音として聞こえるわけではない。あくまで「そのようにみえる」もので、陽炎のようなそれは、私たちが日常で慣れている根拠を示すやり方では確認できない。「確かに今それが訪れた」と目配せや、あるいは「なるほど」と腹落ちでかろうじてやってきた出来事の存在を示せる。それは身体がなければわからないものだ。

◼️怖れから行なっている日常の演技

怖れから用意された感情で話すとき、その人自身の声から遠ざかる。その人の声に抑揚がついてしまうのだ。感情に込めてしまう余計な「意味」を手探っていくと怖れにつながっている。

私がインタビューセッションにおいて音のズレを感じつつも、「正した方がいい」とジャッジしないのは、そんなことを言っても直りはしないからだ。むしろ、その人の習慣で作られた、怖れの染みついた身体を尊重しながらも、一方でその人が思っている身体ではない身体に問いかけようとしている。葛藤を心理に押し込めるのではなく、身体の軋む音、声音のズレとしてあくまで捉えている。

それにしても「その人が思っている身体ではない身体に問いかけている」とはさっぱり意味がわからないだろうか。この言葉の意味を解釈するよりも、こう考えてみてほしい。身体に問いかけないときに、私たちは「ズレを正すにはどうすればいいか」と問題解決の発想で考えようとし始めるのだと。

問題は解決しようとする限り、決して解決しないとそろそろ悟ってもいい頃だ。解決よりも関心を注ぐべきは尊厳の回復だと思う。その尊厳こそは「あなたの思っている身体ではない身体」に宿っている。解決しようという心根は、現状の自分が劣っているというジャッジが既に入っている。それは誰のなんの期待に応えるためのジャッジなのか。

◼️他者の発見と尊厳

人は自らの中に自分の知らない他者をふと見出す。私たちが誰かを「深く知った」と束の間であっても感じたとき、それは他者の中に思いもよらなかった自分を見出しているからだ。私があなたであり、あなたが私でもある。その感覚は私が私自身と深くつながったときに訪れる。そのとき私たちは自分の声を取り戻すのではないか。

自分が他者でもあると聞くと、自分の中がふたつに分裂しているという状態を思い浮かべるかもしれない。そうではない。私の中にさまざまな私がいて、それら多様な私同士が結びつき、なおかつ互いのあいだに広がり横たわっている。それこそが私たちが内面に自由を感じる空間ではないか。

役者その人ともキャラクターとも判別がつかない出来事が起きるのは、その自由があるからだとすれば、私たちが自分の内側に「まさに言うであろうことを言う」人物を発見するとき、あまりにも見知らぬ面相に驚くだろう。その畏怖こそが人間という存在の持つ奥行きへの尊厳につながる気がする。

「ハッピーアワー」を観て私が驚いたのは、演技経験に関係なく、そのキャラクターがその人としていたことだった。しかもありありと存在していた。演技について良し悪しするジャッジが意味を持たないと思った。その人の身体としてあるセリフを言い切るとき、他人のジャッジが付け入る隙はない。スクリーンには、その人がその人として確かにそこに立っている姿が映し出されていた。

その事実が告げるのは、私という存在はあれやこれやの評価の外にあり、またあなたとは異なる存在としてここに生きているということ。互いにそのような存在なのだ。だから私そのものとして声を響かせるとき、その音には尊厳がこもっているはずだ。「私はここにいるのだ」という響きがそこにある。それがコミュニケーションの前提であり、それを認めることが信頼なのだ。

第1章の途中に『ドライブ・マイ・カー』を観た。そのなかで "その人がその人の身体を受け入れていないときの葛藤" が見えた気がした。

"「その人の声」が露わに" なるところや、2人から発露される瞬間に圧倒された。

すごかったとしかいえない。

まだこの本の第1章しか読んでいない。

この本も生きた教科書みたいだなと思った。

実態のみえない実感を持って体験として自分の中に染みていく。

『ハッピーアワー』も時間をとってじっくり観たい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?