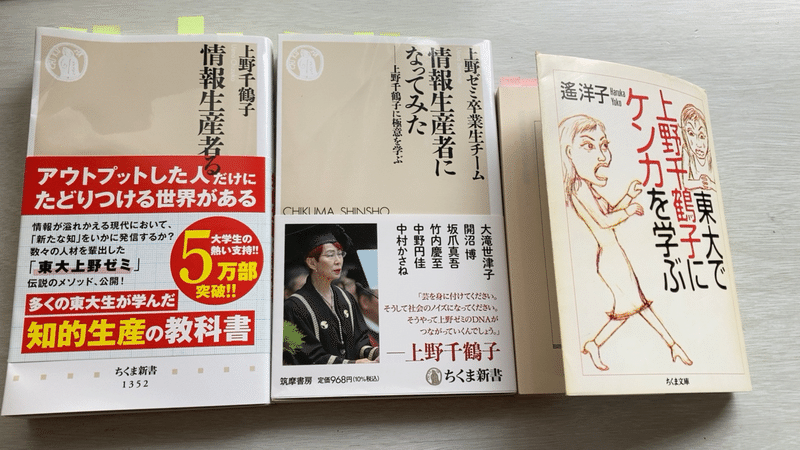

心地よい社会を作るためのヒント -「情報生産者になる」から「東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ」まで

今回は社会学者の上野 千鶴子さんに関連する以下3冊の感想を書きます。この3冊の内容は濃すぎて、1回読んだだけでまだ整理がついてないのですが、抜群に面白い!

1.「情報生産者になる」上野 千鶴子 著

2.「情報生産者になってみた ─上野千鶴子に極意を学ぶ」上野ゼミ卒業生チーム 著

3.「東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ」遙 洋子 著

私がこの本を読んだ理由は、自分の問題を解決し、より心地よい状態を作りたかったからです。ヒントが随所にあったため、一部だけとなりますが、紹介させていただきます。

1.「情報生産者になる」

1冊目の内容紹介は以下です。

情報があふれかえる時代、しかし、それを消費するだけではタダの情報グルメや情報ディレッタント。価値のある情報を生産し、発信する側にまわる方がずっとおもしろい。オリジナルな問いを立て、過去の研究に学び、一次データを収集し、それに分析を加え、アウトプットするまでの一連の過程を、具体例を交えながら解説。あまたの人材を育ててきた教育者として、新たな知を生み出す技法を惜しみなく公開する。この一冊で、あなたも情報生産者になれる!

刊行日: 2018/09/05

本当に惜しみなく公開して下さっていて、上野さんの先生としての寛大さを本当に尊敬します。私にとって上野さんの本は中々難しく、辛辣な部分が痛くもあるので、たいていの場合、読むのには覚悟が必要です。

ただ以下に紹介する2冊のように、教え子がその裏まで書くことを許す寛大さは、他の学者さんにはあまり見られない現象ではないかなと思います。その恩恵を私のような凡人が受けられるので、本当に感謝です。

1-1. 問題とは?

まずこの本で「情報を生産するには問いを立てることが、一番肝心です。それも、誰も立てたことのない問いを立てることです。」(P.17)とあります。

問いとは問題とも呼び変えることが出来ますが、「問題とは、まず何よりも自分自身にとっての問題」(p.46)を指します。ある時ゼミ生から「先生、問題って何ですか?」と質問された上野さんはこう答えたそうです。「あなたをつかんで離さないもののことよ」と。

・・・この説明によって、私の今の問題がばーーーと明確になりました。この言葉選び、本当にさすがです。

1-2. クレイム申し立ての宛て先とは?

更に説明が続きます。

問題が問題になるのは、現状に満足できない誰かが、それを問題と言い立てるからにほかなりません。ですから問題には、必ず、「宛先addressee」があります。(p.102)

その「クレイム申し立ての宛て先」という概念について、上野ゼミの受講生による見事な説明は、

「つまり・・・あんたがバカヤローを言いたい相手のことだよ!」

・・・この言葉で、私がクレイム申し立ての宛て先が親であることが分かり、自分でもびっくりしました。

2.「情報生産者になってみた」

2冊目の内容紹介は以下です。

一九九三年から二〇一一年にかけて開かれていた、東大文学部「上野ゼミ」。あまりの厳しさゆえに一時は志望者がゼロだったこともあるが、多くの同ゼミ出身者が、今や研究者やジャーナリスト、あるいは社会起業家として、たくましく情報生産者の道を歩んでいる。上野ゼミで、彼らは何を学び、どう応用したのか。どこに行ってもアウトプットができる力は、どのように育まれたのか。かつての教え子たちによる、『情報生産者になる』の必携副読本。

刊行日: 2021/12/07

2-1.舞台裏が面白い

読み込めておらず、ただの感想になってしまうのですが、ゼミ生の方々の研究やゼミの感想がすごく面白いです。「東大生」というと自分とは違う、優秀な人たちと感じますが、ゼミの率直な感想や先生との会話から人間味が随所に感じられます。

ゼミが表番組、研究室は裏番組、という記述があるのですが、上野先生と学生のコミュニケーションの全体が垣間見れます。

3.「東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ」

3冊目の内容紹介は以下です。

教授は言った。「相手にとどめを刺しちゃいけません。あなたはとどめを刺すやり方を覚えるのでなく、相手をもてあそぶやり方を覚えて帰りなさい。そうすれば、勝負は聴衆が決めてくれます」タレントは唸った。「本物は違う!」今、明される究極のケンカ道とは?フェミニズムの真髄とは?20万人が笑い、時に涙し「学びたい」という意欲を燃えたたせた涙と笑いのベストセラー。

刊行日: 2004/11/10

この本は上の2つよりも10年以上前に書かれており、上野ゼミの先行研究、と言われたりしてました。

この本は私の恩人とも言うべき本です。当時社会人になったばかりで男性優位の社会でモヤモヤを感じていたのですが、それがこの本で言語化され整理されていた感動はものすごいものでした。

他の本との違いは、難しくないかつ笑える、という点です。10年ぶりくらいに今回読み直したら、1ページ目から爆笑で、すごく楽しかったです。 でも笑いながら、自分の苦しみを正体と解決法も分かり、最後に感動する!というものすごい本だと改めて唸りました。

この本の中で遥さんは「学問の使い方というものを身をもって学んだ」と書かれています。それを分かりやすく紹介された私も、大学院という場で教えられている小難しい内容もかみ砕けば「こうやって使えるんだー」を知ることが出来たのでした。

そして職場でも本に書かれていた技術を使ったりしました。何より苦しみの正体が分かったので、自分や他の人をやみくもに責めることがなくなり、より冷静に状況に対処できるようになりました。

4.おわりに

知るのと使えるのは違いますが、こんな風にたくさんのお金と汗と涙をかけて習得した知を、本にして下さるのは本当に有難いなーと思ったりします。これを「商材」として1時間数万円で売ることも可能なのですから。1回読んだだけではまだ理解が足りませんが、これから必要な時に読み直そうと思っています。

今私にも私をつかんで離さないもの(問題)があります。迷う部分はありますが、これから私なりに問題に問いを立てて、取り組んでみたいと思います。それが自分にとってより心地よい社会を作ることになりますし。この本たちを読んで、自分の幸せは自分で切り開くものだし、よし、頑張るか!と気合が入りました。