新説!邪馬台国の真相10>>>>

新説!邪馬台国の真相10>>>>

倭人伝は距離をごまかした

つぎは、距離の粉飾に関して申します。

当時の中国の距離は、1里=435メートルって決まっていました。(秦の始皇帝が定めたものです)じゃあ普通に考えれば、ちゃんと里数が書かれているし、そのまま辿れば目的地まで着くじゃん、と思いますよね? 実はそこがくせ者。

倭人伝の距離はどうみても435メートルじゃない。435メートルだったら倭国は日本列島をはるか突き抜け、フィリピンのさらに南という場所にあったことになりますから。せいぜい80メートルってところでしょうか。

これはどういうことかと申せば、

陳寿は、「韓人伝」「倭人伝」だけ、ワザと「短里」表記で書いたようです。短里とは、始皇帝以前に使われていた古い中国の単位。1里=76~90メートルと言われています。

「韓人伝」ではこんな記述が続きます。

「韓は四千里四方である」

つまり、1里435mなら韓は「4000里=1740キロ四方」ということになってしまいますが、短里ですと大きく90メートルと見積もっても「360キロ四方」。地図を見ておわかりかと思いますが、短里で書かれたのは、明白でしょう。

左:長里(435m) 右:短里 (90m)

こうして陳寿は距離をかさ上げし、遠いクニに見せかけていたんです。

では、「倭人伝」の場合はどうでしょう?

もちろん「短里」で表記しました。「倭人伝」でそれぞれ「1000里余」とした実際の航路距離は

狗邪韓国から対馬まで約100キロほど。

対馬から壱岐島まで67キロ。

壱岐島から唐津まではさらに短く50キロ。

もしこれらを通常の「長里」にすると、それぞれ230里・154里・115里という小さな数字になってしまいます。

唐津からの陸路は、当時は今より海岸線が陸に迫り、穏やかな平野はごくわずか。トンネルもなかったし、海岸沿いに道路や鉄道を作ったりすることもなかったので、当然現在の道のりで換算することはできませんが、そこを考慮しつつ、まず地図を45度傾けてみましょう。

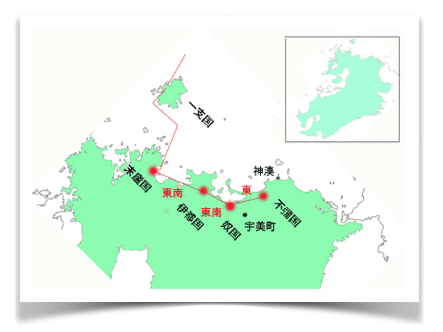

一支国(壱岐島)~末盧国(唐津)南 1000里余

末盧国(唐津)~伊都国(糸島) 東南 500里余

伊都国(糸島)~奴国(博多) 東南 100里余

奴国(博多)~不彌国(新宮) 東 100里余

いかがでしょう?45度回転させれば、当時の魏人のイメージに近くなりました。

ここで留意したいのは、最後の「不彌国」の位置。不彌国の位置はまだ通説で確定はされていません。ですが「奴国(博多)から東行 100里余」ということですので、45度回転させることで、おそらくこの地図のように博多湾沿いに東北方向へ進んだようです。とすると、考古学史上で大変重要な「夜臼(ゆうす)遺跡」を有する福岡県新宮町付近であろう、と比定できます。

それを、今の距離に換算すると次のようになります…

末盧国(唐津市)から伊都国(糸島市)まで45キロ=500里

伊都国(糸島市)から奴国(福岡市)まで20キロ=100里

奴国(福岡市)から不彌国(新宮町)まで16キロ=100里

さて、末盧国から不彌国までの位置は特定できました。が、その国の位置を見て、あなたは何かお気づきのことはないでしょうか?もう一度地図をご覧下さい。

それは、すべてのクニが、海に面しているということ。

コース上に記された国々は、みな玄界灘に面した部落国家であり、魏使者にとってみれば、すべて船で移動可能な旅だったわけです。

しかし「倭人伝」では、たとえば「陸行500里」と言っています。それは本隊と別働隊に別れ、本隊は海上を進みつつ、別働隊は陸路を実際に歩いてクニの様子を視察していた、と想像できます。これは意外に重要なことでして、あとで詳しく申しますが、邪馬台国も海に面したクニと考えられるので、使者は最後まで自船を使って移動していたことを示唆しています。

もし内陸の道をずっと何十日も陸行したり、川や湖を倭船に乗ってどこかへ連れていかれたりしてたら、宝物を持っている彼らにとっては、気が気ではありません。どこで裏切りがあるか、賊が出てくるか、そのリスクはどうしてもぬぐいきれません。その点、ずっと自船を使って、そこに積荷や下賜品を乗せておけば、奪われる心配は限りなく少ないと言えます。

ゆえに邪馬台国が海沿いのクニであるなら、魏一行の旅は全行程、船旅だった、と考えていいと思います。

では、次はいよいよ残り2カ国の投馬国・邪馬台国。それを特定すれば難題はクリアです。

なんだ簡単じゃないか、と思ったら大間違い。次の表記こそが邪馬台国大論争をひきおこし、多くの学者を悩ませ、未だに解決をみていません。が、私から言わせてもらえば、「倭人伝」の”粉飾距離”の自己矛盾がめぐりめぐって、とうとうここで露呈してしまった、それを無理やり陳寿がゴマ化した表記だと思うんです。おっと、先走ってしまいましたね。どういうことか、順を追って説明します。

「不彌国」のあと「倭人伝」の記述はこうなってます。

「南至投馬国 水行二十日」

(南、投馬国へ至る。水行二十日)

「南至邪馬台国 女王之所都 水行十日陸行一月」

(南、邪馬台国へ至る。女王の都とする所。水行十日、陸行一月)

要するに「不彌国」から、南に船で20日間行くと「投馬国」があり、さらに船で10日間(あるいは歩いて一ヶ月)行くと、「邪馬台国」があるよ、と言っています。

この部分だけ読むと相当遠い道のりですね。「不彌国」から、合計30日間も船で行かなければ「邪馬台国」に着かないとは……。というか、それまで「00里」とか言っていたのに、ここに来て具対的な数字は無く、どういうわけか思いっきり大雑把な言い方に変わってしまっています。

これはどうしたことでしょうか? 正確な情報が無かったから?あるいは正確な情報を伝えたくなかったから…?

ところが、そんな大雑把な表現の一方、「倭人伝」の別の箇所にはこんな記述がつづきます。

「自郡至女王国 萬二千余里」(郡より女王国に至る。万二千里余里)

帯方郡から女王国(邪馬台国)まで、12000余里である、と。

ここで具対的な数字がポンっと出てきました。なんだ、ちゃんと全行程の距離数がわかる情報があるじゃないか、と思った途端、あっ?となにか気がつきませんでしたか?

そう、「帯方郡」から「不彌国」までの距離数がすでに確定してるから、あとは差し引けば邪馬台国までの距離が簡単に導き出せるってこと。

帯方郡から不彌国まで、7000+1000+1000+1000+500+100+100=10700里余。

差し引き1300里。つまりこの数字を信じると、残りの「不彌国」から「邪馬台国」までたった1300里しか離れてないってことに気づきます。

ということは、先ほどの記述と合わせると

1300里(短里でおよそ117キロ)を、水行30日間かけていくことになるわけです。

でもちょっと待ってください。それでは、単純計算で1日4キロも進まない。4キロと言えば、ふつう徒歩で1時間あれば進む距離です。そんなのろい船ってあるのでしょうか?いやいや、どう考えてもありえない。

もちろん陳寿もそれに気づいていたはず。要するに、これまで短里で距離数だけ稼いだツケがここでまわってきたわけです。

そこで、陳寿はどうしたか?というと、なんと、この1300里だけをシレッと「長里」にして、帳尻を合わせようとしたのです。1里435メートル、1300里=565.5キロ。つまり1日17キロ平均で水行30日ならば、なんとか「短里」とバレることなく記述できる。陳寿はこうして、短里と長里を都合に合わせて使いわけるという、誤魔化しを演じたわけです。

しかし、そもそも問題はこの「帯方郡より女王国まで12000里」という数字、これはどこから来たのでしょうか?本当に使者が正確に旅してカウントした数字と信じてよいのでしょうか?

いいえ。実は、これにも裏がありました。正直申しまして、私も以前、うかつにもこの数字を鵜呑みにしてしまったことがありましたが、「後漢書」西域伝にはこう書かれてあったのです。

「大月氏国は、洛陽から16370里にあたる」と。

16370里。つまり司馬懿のライバル・曹真は、洛陽から16370里離れた「大月氏国」へ働きかけ、朝貢をとりつけたわけです。司馬懿としては、当然これを上回る功績を残さなければなりません。

そこで洛陽から帯方郡まで5000里だとされていましたから、帯方郡から邪馬台国まで12000里、つまり合計17000里として、倭国を大月氏国より遠いクニに仕立てあげたわけです。司馬氏の功績をたたえるのために、倭国への道のりを強引にかさ上げしたのです。

おわかりでしょうか?「12000里」と言う数字さえも粉飾されたものでした。

とどのつまり「倭人伝」は、結果ありきのつじつま合わせの数字を並べ、邪馬台国を”遠方の大国”に祭り上げたのです。ただし、すべてがデッチ上げというわけではなく、以上のように細かく検証すれば、少なくとも「不彌国」まではたどりつくことができました。

そこから先の記載、つまり

「南、投馬国へ至る。水行二十日」

「南、邪馬台国へ至る。女王の都とする所。水行十日、陸行一月」

「郡より女王国に至る。万二千里余里」

の3行の距離表記は、残念ながらとうてい信じられるものではない。邪馬台国論争を撹乱させた元凶と言っていいでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?