茶道(玉川遠州流)伝書【中】に記載がない細かいとこ~四畳半(炉)三段~

⭐飾り方

#しゃかせん

・水差しの上に【柄杓】、前に【蓋置き】を飾ります。

⭐⭐点前を始めます⭐⭐

⭐【薄茶一服差し上げます。】

・挨拶と一礼します。

⭐茶碗となつめ(両器)を運ぶ

・L字の場合、左足(青)から、I字の場合は、右足(赤)から進みます。(足の内側を正客に見せない決まりになっています。)

・一段や二段とは異なり、両器(左手に茶碗、右手になつめ)を持ち、【炉縁】へ向かいます。

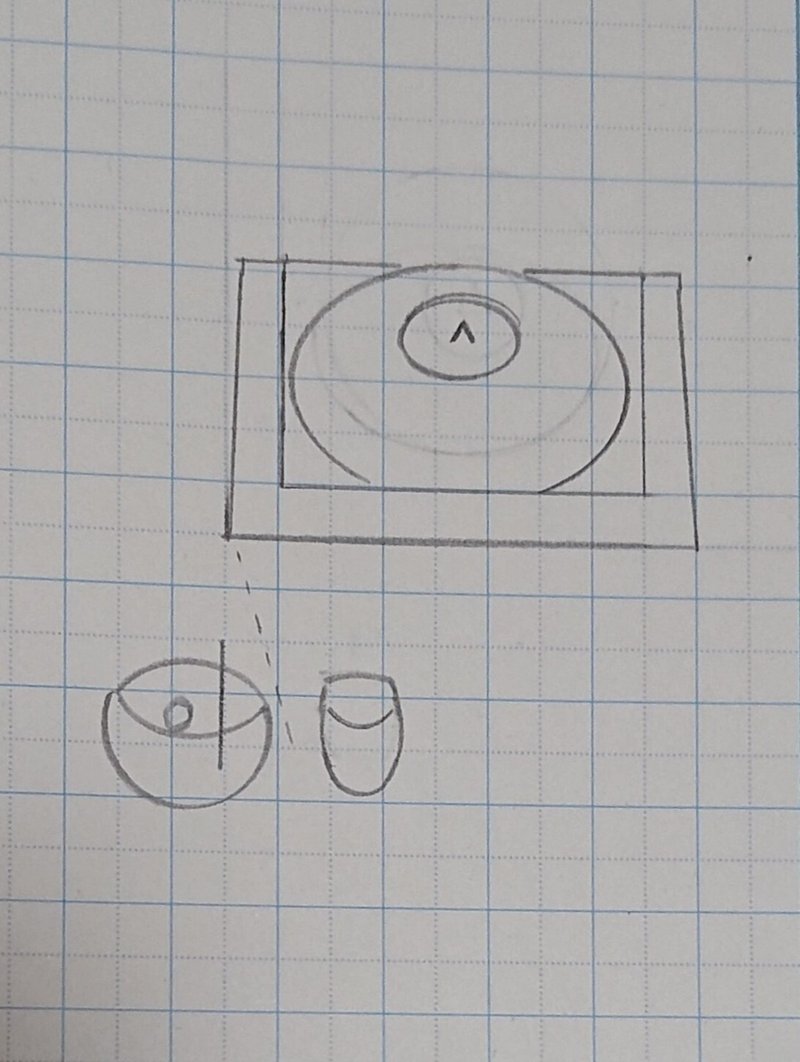

・【炉縁】の左角を目安にして、正座をして、両器を目の前少し奥に置きます。

・両器を置いたら、水屋へ戻ります。

⭐建水を運ぶ

・柄杓と蓋置きは、水差しに飾ってあるので、建水だけ運び、炉縁へ向かいます。

・炉縁の左角(ピンクの点線)に向かって正座します。

・建水③は、真上から見て、左膝から出ないように畳の上に置きます。

・蓋置きは、炉縁の右側角の青い丸辺りにあとで置きます。

・体を【炉縁側】から、【水差し側】へ、正座しながら、前後に体を動かして向きを変えます。

⭐柄杓を捌く

・【水差し側】に体が向いたら、蓋置きを"右手"で取り、[左手]を一瞬添え、右の膝頭前に置きます。

・柄杓の節を"右手"で握り、[左手]を丸にして持たせます。

・[左手]に柄杓を持ったまま、右膝頭前に置いた蓋置きを"右手"で取り、膝頭に"右手"を落ち着かせ、右足に体重を乗せながら、体の向きを正座しながら、前後に動かして、【炉縁側】へ戻ります。

・【炉縁側】で青い丸のところへ、蓋置きを"右手"で置きます。

・柄杓を捌いて、蓋置きに柄杓の"合"を合わせて、ポンっと音を立てて置きます。

⭐両手を揃えて一礼

⭐建水を動かす

・建水の綴じ目を【6時】の方向から【3時】の方向へ左手で回します。

⭐なつめを手前に動かす

・建水から茶碗にいきたいところですが…

四畳半三段は、自分の目の先に茶碗となつめを運ぶので、建水からの[左手]は、【添える手】の役に変わります。

・なつめを"右手"で取り、[左手]を添え、自分の目の前に"右手"で置きます。

⭐なつめを清める

・炉縁での作業の為、体の右側で袱紗のチリを払い、畳んで、なつめを清めます。

・ 体の向きを、少し【水差し側】にして、なつめを水差しの手前左側に置きます。

⭐茶杓を清める

・ #茶杓清め方 を参照してください。

・なつめの上に置きます。

・茶筅を茶碗から出して、水差しの前右側に置きます。

・ #四畳半流れ_玉川遠州流 とその後の点前が同じなので参照してください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?