short story_Coeur De Vetiver Sacre

廃番が惜しまれる香りのひとつ。short storyに取り上げるのは、そのひと瓶が空になればもう二度と感じることのできない香りの印象の記録。

Coeur De Vetiver Sacre, L'Artisan Parfumeur, composed by Karine Vinchon

Fragile

20世紀に描いたモノクロームの夢。

空中を進む車列。

会話をする人型ロボット。

公園を散歩しながら地球の裏側とテレビ電話。

ゴーグルに映るロックスターのライブ映像。

材料を入れれば一瞬で熱々料理が出来上がる電子クッカー。

空中トンネルが血管のように街を繋ぐ。

出勤する人たちはその中をを一列に並んで進み、ビルの中に吸い込まれていく。

空を運ばれてく荷物に着いたプロペラ。

大量の藁半紙を埋めた僕の戯画は、無限の複写を繰り返すうちに、鉛筆を握りしめていた情熱は抜け落ち、そこに描かれていた像はこの21世紀の東京に陽炎のように立ち上った。陽炎ならばそのまま消えてくれればよかった。しかし、光の揺らぎが止まり焦点が定まった後、そこに見たのは実物の都市だった。薄いガラスと石でできたLEDが照らす街。僕の心の中だけで楽しかった戯画は、今や13,000,000もの人の命を取り込んで独り呼吸を始めてしまった。

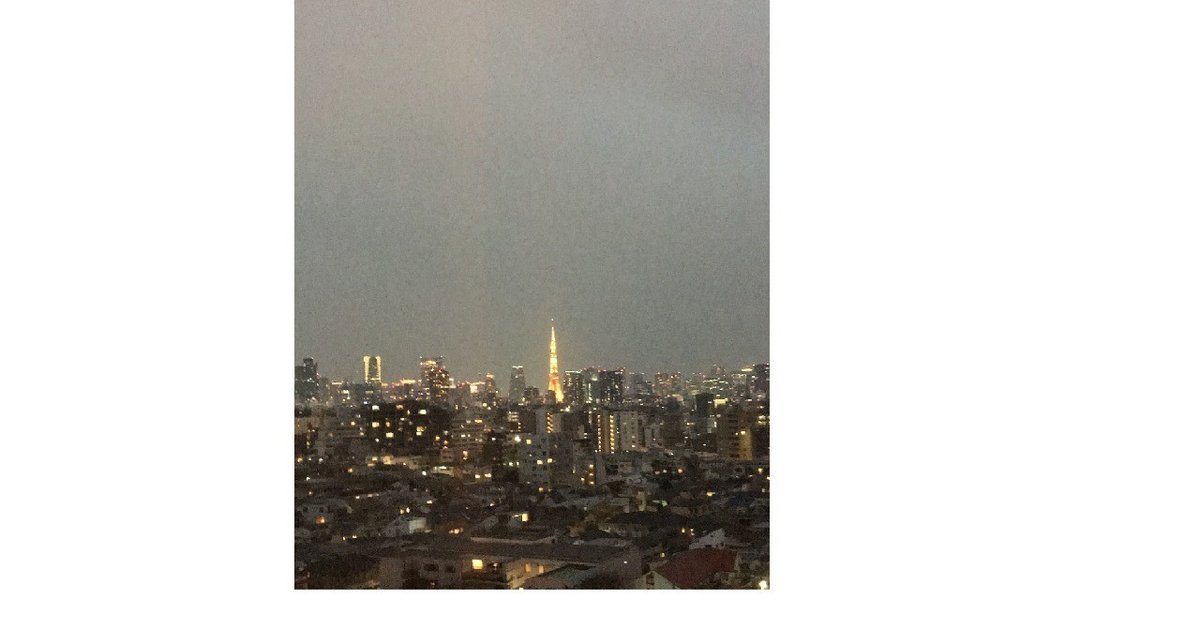

冷房が効き過ぎたNEXの車内。この車両には僕以外誰も乗っていない。僕だけのために幾つものモニターがニュースを流し、東京西部までの行き先を案内している。塵も汚れもない車内。プラスチックの重合剤の匂いだけが満ちている。まるでトンネル中の様な真っ暗な夜の成田を過ぎれば、窓の外を流星のように街明かりが過ぎていく。光は次第に、数と彩を増す。あと30分もすれば東京に着く。

ラヴェルのJeux d’eauを聴きながら、額を窓に付けて外を覗き見る。街の光の瞬きは星空を見るかのようだ。しかし、その光は整然と並び組織をもつ。直線と曲線。闇は箱型に光を遮る。風景をどこまで拡大しようとも次々とさらに組織化したユニットが現れる。小さな人の手が生み出してしまった針とうすはりの構造が幾重にも重なる。

この地に街が生まれた初めの頃、人が独自勝手に作りだした小さな構造は、街の中に散在しているだけだった。いつしか、それらの構造どうしが次第に人間を介して繋がり、エネルギーの流れを共有するようになる。次第にその流れは加速度を増し、止められぬままに増殖が始まった。非平衡が創り出してしまった流れは一旦動き出せば原料を完全に使い尽くしきるまで止まらない。この仕組みと同じものを知っている。

生命システムだ。

システムの中に取り込まれた人間は多細胞生物の組織の中の1細胞に相当する。東京の脈動にシンクロするほかない個々の人間。ひとつの細胞として駄目になれば、すぐさま別の人間に置き換えることが可能だ。システムが自身の維持と拡大を目的としたシステム。無数の連結したシステムを内包し、生命体へと変貌を遂げた都市。消費し、排泄する巨大な生命体。繰り返される部分の増殖と死。

ひとつの生命体へと進化したことは、免れない死を背負ったことを意味する。例外はひとつもない。刹那の光。その美しさが今だけのものであると知っている。すぐそこに終焉が迫っている故の輝き。呆れるほど脆弱で、切ないほど愛しい東京。調和できず、その馬鹿馬鹿しさを忌み嫌いながらも、その輝きにどうしようもなく惹きつけられている。

今朝まで滞在していた雨期の東南アジアの街。その古くからある都市は、グレーの雨に彩られ清国と、沖縄と仏国それも今よりはるか昔の文化を混ぜ合わせたような不思議な空気に包まれていた。泥水が跳ねる。香草を嚙む忘れられない芳ばしさ。市場の生臭さ、黒い水溜りから立ち昇る饐えた臭い。豚肉の脂が焦げる匂い。木が燃える煙。人の大声。道を流れるバイクの集団。土埃。やせた子犬が道を横切る。抱えきれなくなった熱気と湿度を天はスコールにして地にひっくり返す。この地では人間は自らの一つの命を全うするために活動する。そこでは、自分のみが自分を生かすことができることを知っている。エネルギーはまだ確かに個人のためだけに回っている。

この地の社会システムがどれほど成長しようとも、彼らは自らの生命を都市に捧げたりはしないだろう。一見、清潔で便利、近代的に見えた東京のコピー構造が、必ずしも居心地をよくするものではないことを、この国の人々は既に理解していた。

ここでは僕の描いた戯画は戯画のままであり続ける。日本とこの国との湾岸開発の共同プロジェクトが計画倒れになった時、僕は日本側の責任者の一人でありながらそれを喜んでいた。

かつて地球上に東京のような生命が生まれたことはあっただろうか。これほどまでに人間個人の魂がシステムに吸収されて個々の感覚が失われたことがあっただろうか。

かつて、あったのかもしれない。ただしそれは既に死を遂げているに違いなく、少なくとも今はもう存在しない。

新たな神話を語る時が来た。地上のこの場にこの都市が存在したことを後世に伝えるために。

正午過ぎの代々木駅。山手線のホームに立つ人たちは、早くも傾き橙色を帯びつつある12月の陽光に目を細める。黄金色の銀杏とビルの輪郭に縁取られた雲のない空を見ていると、この都市はまるで邪を含まず、どこまでも無垢な街であるように思えてくる。そして、同時に正義も熱い愛も存在しない。汚れもなければ心揺さぶる感動もない。若者たちが引き起こす空騒ぎにすら質量がない。

かつて、まだ物語が溢れていた頃はこの街には歓喜も悲哀も確かに存在していた。そしてその街の物語の主人公は僕自身であると信じられた。次第に、変わっていったのは年齢を重ねた僕の視点なのか、或いは街の姿なのか。ともに同じ年月を経た。

都市の庇護の下、その巨大なメトロノームに急かされた呼吸や拍動に耐えることができない僕のような人間は、都市の細胞にはなれない。独自の小さなリズムを刻み続ける。都市の仕組みの中では生き辛い。社会的にはドロップアウトと呼ばれる道を辿り官職を辞し、個人設計事務所を開いたが、その実、仕事はほとんどなく無職に近い。皮肉なことに、そうなった今初めて求めていた資料を眺めたり、作成したい建築図面を描きだしたり、建築士としてのこの仕事の面白みを味わっている。

五反田で降り北品川の設計事務所までの坂を上がる途中、何処からか漏れ聞こえるピアノを聴く。天に向かって上っていく音に思わず足を止めた。この曲が終わるまで、と花壇の端に腰かけ一服する。聞いたことのない曲だが、東京のこの情景を切り取ったような繊細で濁りのない旋律は染み入る様に頭の中まで震わせる。練習中の様子でもないようだ。音に迷いがなく、無駄な力も全く感じない。腕のいい演奏家が戯れに弾く軽快さは人を心地よく酔わせる。曲が終わっても、その場でセブンスターの残りを吸っていると、頭上の窓が開いた。

ライターを持つ手と腕が見えた。白い半袖のTシャツの肩にかかる髪を見て、女性なのかと思ったが白い直線的な腕は男性のものだった。つい視線が彼と重なった。慌ててその場を去ろうかと煙草の火を消したが、住宅街をうろつく不審者ではないことを念のために知らせておこうと声をかけた。

「ピアノは、あなたが弾いていたの?」

「そうですよ」

「いい音だった。楽しませてもらったよ。」

「タダ聴き?いや冗談よ。すみません、あの。火を貸してもらえませんか。ガス切れちゃって。」

そう高くはない2階の窓に向かって僕が放り投げたライターを彼はうまく掴み、火を付けると、今度は腕を伸ばしてそっと私の手の平に落として返した。

「お礼にもう一曲。よかったら何か如何ですか。お好きなものを。」

「君にかませるから、ぜひ頼むよ。」

窓を全開にした後部屋の中へ姿を消した。しばらくすると、ジャジーでアップテンポのピアノが聞こえてくる。そうだ。これが東京だ。何もかもが高く追及され高度化していく。手の届くそばにこの世の一流が転がっている。熱を必要とすることなく、生命を駆動させる大きな力がすべてを回していく。呑まれその組織の一部となれば、自らの生命をこの街に差し出すしかない。抜けるような底無しの碧。天の向こうから、光が降るようだ。避けられないこの都市の終わり。もうすぐなのだ。この音楽が終わるまで。この快適な暮らし、不自由ない生活、不快を避けて。

この世は戯れ。

生命に目的があるならば、それは歓喜のため。

存分に酔い、この今の瞬間の全てに同化し、絶対となれ。

鳴り続けるピアノ。遠く離れていくサイレン。色を変え光続ける信号。鍵盤の上を跳ねる長い指。陶器でできたような美しい青年の佇まい。

これこそが東京なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?