物語における人格分離不全

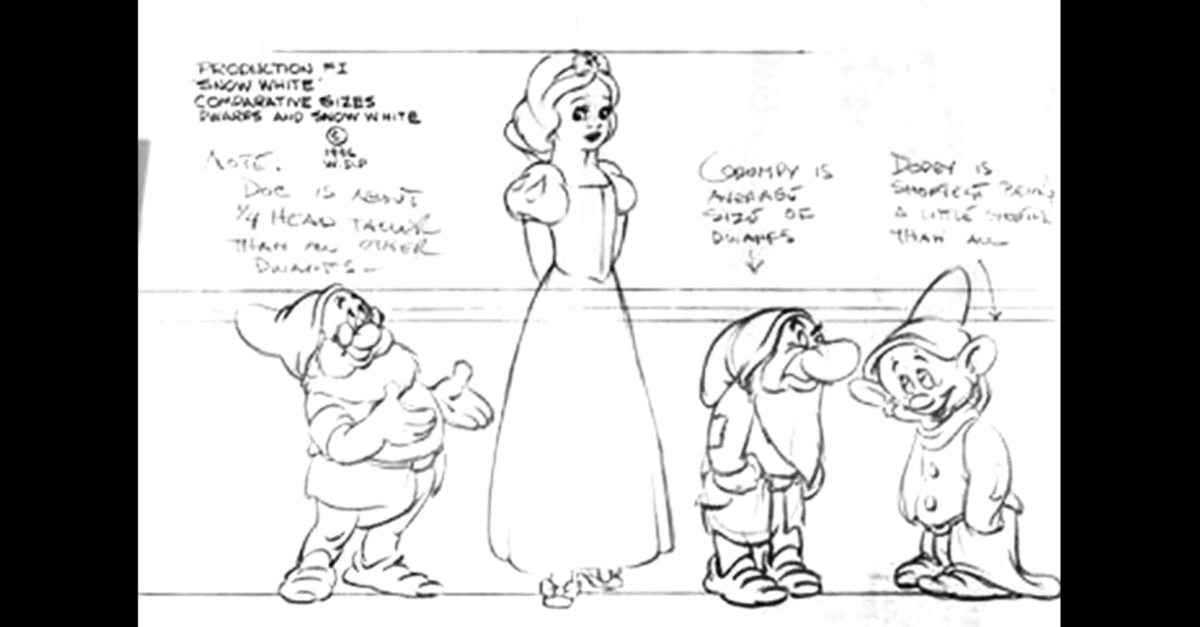

ディズニーのアニメイションでは、その初期から、キャラクターごとに異なる別のアニメイターが就く、という特徴的な制作方法を採ってきている。たとえば、『白雪姫』では、ハミルトン・ラスクがマージ・ベルのライヴ・アクション(実写)から白雪姫をリアルに描き起こす一方、ノーム・ファーガソンが女王/魔女を得意のおどろおどろしいメタモルフォーゼでのたうたせ、若手のフレッド・ムーアらがコミカルな小人たちを画面いっぱいに転げまわらせた。

もちろん、こうなると画面の中に、統一感などない。マージ・ベルは、ライヴ・アクションでこびとを演じる俳優の頭をフットボール・ヘルメットで大きくして、六頭身まで落としたが、それでも、二頭身の小人たちとは較べようもない。まして、アクションとなると、ライヴから起こしたものと、紙の上で自由に飛び跳ねるものとでは、放物線からして異なる。でも、そんなことは問題にならなかった。

もともとディズニーは、生音に絵をシンクロさせる技術を持っていた。したがって、実写から起こした絵に、手描きの絵をシンクロさせるのは、彼らならばできた。(これは、実写の段階で、音楽同様にメトロノームを用い、アクションそのもののコマ数を正確に記録していく方法で、ラスクがこれを実現した。)

もっとも、このようなキャラクター分割は、ディズニー・アニメイションがいち早くセルを採り入れていたことにもよる。それ以前は紙だったが、透明セルであれば、キャラクターごとに手分けして作業し、重ねて撮影すればいい。それに、この方が、画面に奥行きが出せる。(やぐら型のマルチプレーンカメラで、実際にセルごとにレンズからの距離を変えて、階層上に配置し、うまく深度ボケを起こさせた。)

このキャラクターごとの制作分業は、今日、CGでは、むしろ当然のものとなった。言わば、それぞれのキャラクターごとにメイクや衣装、演技指導が付くようなもので、そうでないと、それぞれの表面質感や体躯構造が異なるために、1体を動かしきれないのだ。

マンガ・アニメを記号として捉えた手塚治虫は、いわゆるバンクシステムとして、同じ絵を使い回せるように、人物がかぶることを嫌った。つまり、キャラクターがコンポジションをなさず、細かくピンショットのカットばかりが切り替わっていく作り方だ。当時はまだ作画そのものも未熟だったから、キャラクターの顔つきがカットごとに異なる、などということは、珍しくもなかった。それでも、きちんと見分けが付いて、話が成り立つように、手塚は、キャラクターのアトリビュート(特徴)を明確に分けていた。

一方、宮崎は、全部を自分で描こうとした。手塚的なバンクシステムを嫌い、キャラクターのコンポジションを好んで使った。そのくせ、ディズニーのようなセル重ねをせず、同一セルに複数キャラクターを同時に動かす、というようなことを平気でやってのけ、天才の名を馳せた。たしかに、この方がセル枚数は少なくなり、予算的には助かるのだが、キーフレームの異なるアクションで原画を起こして、それで後できちんとトウィーン(間取り)ができるというのは、驚異的なことだ。

しかし、この結果、マルチプレーンの深度ボケによるディズニーの映画的な奥行きは失われ、シロアリハウスと大差ない、パンフォーカスの、アニメ的なアニメができあがることになった。(高畑勲は、自分たちは「アニメ」ではなく「アニメイション」だ、などというが、この奥行きのない、説明的なぺちゃんこさは、手塚の電気紙芝居とは異なるとはいえ、ディズニーのアニメイションともまったく異なっている。)

それ以上に、この種の日本アニメの一人作画が致命的な欠陥となったのは、キャラクターのアクションがみんな同じになってしまった、ということだ。ハイジもペーターも、まったく同じ驚き方、まったく同じ叫び方、まったく同じ照れ方をする。伴忠太も星飛雄馬もみんな同じ泣き方をする。無意識なのだろうが、作画家の自分自身の表情が様式的に反映されてしまう。さすがにキャラクターは設定で異なるのだが、アクションに個性がないのだ。アクションに個性がないのでは、動きが命のアニメイションにおいて、キャラクターとして成り立っていない。

マンガの場合、コマを越えるキャラクターの呼応コンポジションを構築しなければならない。それがないと、コマからコマへ視線が誘導されない。このために、マンガ家は、コマ単位ではなく、ページ単位で作画していく。もちろん、中には、キャラクターごとにペン入れをコンビやグループで分けているマンガ家もいないではないし、ガヤなどはアシスタントに任せてしまうということもある。が、これをやると、カットの時間差や奥行きの距離のあるアニメイションと違って、マンガの見開きページが、なんとなく乱雑に取り散らかった印象になってしまう。

このため、マンガでは、アクションはもちろん、顔つき、目つき、口元まで、ほとんどのキャラクターが同じ、という異様なものが数多くある。それでも成り立つのは、髪型や眼鏡などのアトリビュートで、だれがだれだかわかるようになっているからだ。もっと極端なことを言ってしまえば、だれがだれだかわかれば、個々のコマの絵なんかどうでもいい。視線さえ引っ張れればいい、ということになる。

それは、小説において、発話者ごとにフォントを変えたりしないのと同じことだ。そんなことをしたら、読みにくくて仕方がない。同一明朝のフォントの方が、妙な引っかかりがなくて、筋に集中することができる。

ところが、落語やラジオドラマで、同一演者が全部のセリフを読むにしても、同じ口調でやると、誰が誰だかわからなくなる。それは絵がないからではない。それどころか、絵のある紙芝居の演者こそ、まさに極端に声色を変える。それによってはじめて、キャラクターが成り立ってくる。

つまり、マンガや小説と、紙芝居やアニメとでは、キャラクターの成り立ちに決定的な違いがある。マンガや小説ででは、読者はストーリーを追っかけており、ここのキャラクターは、詰まるところ、話者である作者そのものだ。そこでのセリフやアクションは、言わば、すべて間接話法になっている。ところが、紙芝居やアニメになると、観客はストーリーの生成に立ち会うのであり、セリフやアクションは直接話法となっている。したがって、間接話法的な話者が表に出てきてはならない。

さて、日本のアニメは、監督が作画を兼ねる、ないし、監督が演出を支配するものがあり、この場合、すべてが間接話法的にになってくる。逆に言えば、『ラピュタ』も『千尋』も、宮崎自身が観客に直接に語ってしまっており、キャラクターは薄っぺらになる。

映画の脚本でも、下手なやつになると、同じようなことが起こり、それを監督もスタッフも気づかないまま映画館にかけられる、ということがある。たとえば、最近の映画で、こんな場面がある。ある人物AとBが知り合いで、AはCを探し、BはDを探し、AがCを見つけたところに、Bもやってきて、CとDが同一人物だったことがわかる、というオチだ。

一見、よくできているように見えるが、しかし、このオチは、プロならやってはいけないことにすぐに気づく。というのも、CとDが同一人物だ、という以前に、AとBとで、なんであんた、ここにいるの、ということになり、その説明のひとくさりで、CはDだ、という肝心の山がそがれてしまうからだ。

しかし、映画では、このAとBの互いの疑問がない。脚本家や監督が自分で語っているために、AやBの意識のズレを体感することができていないからだ。そもそもAやBは、個別の意識を持っておらず、脚本家の中で人形として動いているにすぎない。

これを、たとえばジェフリー・アーチャーの『ケインとアベル』などと較べてみるといい。アーチャーは、たがいに理解しあえない二人を、それぞれに書き進めていく。小説にもかかわらず、読者は、語り手のアーチャーではなく、そのときどきでキャラクターのケイン、ないし、アベルに依拠し、いかに相手が理解できないか、を、そのときどきに体験するのだ。

物語における人称は、文法的に一人称つかうか、三人称を使うか、などという形式的な問題ではない。一人称であろうと、三人称であろうと、まず、物語そのものが間接話法なのか、直接話法なのか、が問題になる。

現代の日本語の場合、小説において、同一人物は同一名称で記号的に呼ぶことが多いが、これは話者による間接話法だからだ。一方、欧米語では、相手によって話しかけ方が異なり、ミスターで呼ぶ場合から、愛称で呼ぶ場合まで、また、口調もかなり幅が広い。このため、セリフは直接話法的になり、地の文はト書き的、ないし、登場人物のモノローグ的になる。そして、関係節の部分に、唐突にモノローグとは異質の、作者自身の説明が入り込んでくる。

もちろん日本語でも、『源氏物語』などでは、敬語によって、もっと複雑な構文構造を持っていた。物語の中の発話者と聞き手、発話者に言及されている対象の相手、そして、物語の作者と物語の読み手の間においても、それぞれに敬語関係が成り立っており、これによって、人称はめまぐるしく変化し、読み手もまた、その中に巻き込まれていく構造になっていた。

ところが、現代の日本の小説は、中庸調を旨とすることによって、大きく失ってしまった。まして、日本のマンガやアニメは、キャラクターそのものが記号的であるために、直接話法的な表現手法を欠いている。そして、それにどっぷり浸かった世代になると、映画の脚本まで、この中庸調の記号的な形式で欠かれている。

だいいち黒澤明からしてそうだ。『羅生門』で、わけがわからない、ということですら、全部、黒澤自身が観客に語ってしまっている。まして、『七人の侍』など、完全に出来勝負だ。外人はああいう独裁的な語り口に驚くかもしれないが、映画の模範とはなり得ない。

これらと笠原和夫の映画の脚本と較べてみるがいい。アーチャー同様、たがいにわかり合えないということを描き出すために、同一場面の中で羅生門的なパーセプション・ギャップを大量にたたみかけていく。それどころか、個々の人物の中にまで、心情の本音と意地の建前のズレを組み上げていく。それも、そういうキャラクターたちが、グランドホテルの何倍もの数で登場し、それぞれがぶつかり合う。だから、『仁義なき戦い』だの、『二百三高地』だの、とんでもない映画ができる。

ようするに、そこに個々の登場人物への愛があるかどうかだ。自分好きの独裁者からすれば、端役なんかどうでもいい。主役級にしても、みんな自分の分身にすぎない。ところが、作家ないし脚本家が、いったん黙って、個々の登場人物に聞いてみる。すると、そのそれぞれが自分で訥々と語り出す。しかし、そのほとんどは、ウソの見栄だ。しかし、そのウソさえもないがしろにすることなく大切に生かすとき、そのウソの向こうが画面に出てくる。キャラクター自身による直接話法とは、そういうことだ。

09/15/2009

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?