「日常に、SNSに、旅を取り戻そう」と胸を張って言いたい。

こんにちは、ホテルプロデューサーの龍崎翔子です。

私が、日々のホテル経営に思いを巡らす連載マガジン『ホテル経営企画室』へようこそ。

6月から休業を再開し、ありがたいことに少しずつ客足が戻って来たような感覚があります。しかし、以前の水準にはまだまだ及ばず、日本全体の旅行需要を喚起して行くというところに大きな壁が立ちはだかっていると感じます。つまり、以前のように自由に旅に行き、SNSで発信することが、今では非常に後ろめたい行為となってしまっていることに強い問題意識を持っています。

今日は、ここ最近私が課題感を抱いている「旅に対する道徳的罪悪感」について話をします。

話を進める前に、まず、弊社の最新の予約状況データが非常に興味深かったのでまとめてみました。このグラフは5つのホテルの週次の予約数をまとめたものですが、5月20日を起点に、全てのホテルで予約数は上昇に転じています(最後だけ3日間の合計なので落ちています)。これは5月25日に全ての地域で緊急事態宣言が解かれたことが大きな要因となっているでしょう。当然昨年とは比べ物にならないながらも、予約数は回復傾向にあるわけです。

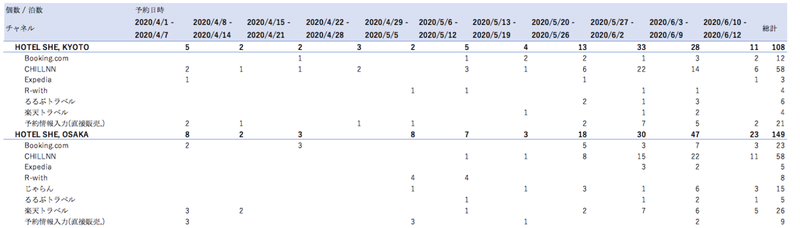

次に(かなり見づらいですが)こちらの表。「HOTEL SHE,」2施設において直近で予約された宿泊期間をまとめたものです。6月に6月中の予約をしていることからも、見通しの立たない未来の予約ではなく、直近の宿泊需要が大きいということがわかります。

まだ全国的な移動が解禁されていなかったということも関係しますが、「HOTEL SHE,」のスタッフに聞いても、大阪・京都からの宿泊者が圧倒的に多いそうで、近隣への滞在を楽しむ「マイクロツーリズム」が行われているようです。直近の予約では、記念日を祝う「プレミアム・バースデー・プラン」が一番人気でした。遠くへは行けない分、少し日常とは異なる空間で記念日を楽しみたいという声が多いようです。

そして、もう一つの特徴が「直接予約」の比率。「HOTEL SHE,」では、そもそも予約プラットフォーム(OTA)ではなく自社サイトからの直接予約が全体の30〜40%と、比率としても高かったのですが、自社開発している自社予約システムからの予約が全体の50〜80%。これは、予約プラットフォームを使って旅行自体の計画を立てるのではなく、もともとファンでいてくださる方が弊社ホテルを指名買いしてくれていることの証だと考えています。

このように、観光需要全体が落ち込んでいる中での生存戦略として、OTAに集客を依存するのではなく、指名買い(直接予約)される宿泊商品を開発し、安定したブランド基盤を育てていくことが、不安定な環境下において非常に有効だと思います。

そのために、私たちをはじめとした多くのホテル・旅館が安全な運営体制を構築したり、魅力ある宿泊商品のPRを行って来たのですが、ここに来て当初より懸念されていた大きな壁が立ちはだかって来ました。それは、旅行に対する道徳的罪悪感、旅行者に対する生理的忌避感の蔓延です。

旅へ行くことは道徳的に問題なのか?

当然、全国の移動が完全解禁されていない中では、県をまたいだ遠方への旅行は推奨されません。しかし、安全対策をとっている近場のホテルでさえ、行くことが憚れたり、ましてや行ったことをSNSに投稿するというのが大きなハードルになっていると感じます。さまざまな意見があることを承知で強調しておきますが、売上を立てるために旅行自体を闇雲に推奨したいのではありません。合理的な感染対策の有無よりも道徳的な理由で旅行自体に「罪悪感」が植え付けられてしまっていることに危機感を覚えているのです。

実際に自粛が解禁され、街には賑わいが戻り始め、通勤を含めた人々の移動は活発化しています。繁華街の飲食店も混雑している場面を多く見かけます。だって、みんなこっそり居酒屋いってるでしょ?誰もが、安全対策をした上で、コロナの不安と向き合いながら、できる限り日常に戻ろうとしている。これは素晴らしいことだと思います。にもかかわらず、基本的にドアtoドアで、屋外空間での観光が主で、個室空間を楽しめるはずの「旅行」においては、道徳的に「まだ行っちゃいけないよね」「行ってる人とは友達やめたい」という空気が漂っているのです。

理由の一つとして、観光における明確な指針がないということが挙げられるでしょう。飲食店やそのほか接客業に対する提言は多くなされていますが、観光に対してはまだまだ手薄。いいとも悪いとも言ってくれないのです。だから、人々は明確な理由もなく「なんとなくみんな行っていないから」という理由で旅行へ行くことやそれを不特定多数に向けて発信することを避けているのではないでしょうか。

ホテル側は「リスクを気にせず遊びに来てほしい」

私としては、合理的な感染対策がなされていれば、旅行自体は歓迎されるべきものだと考えます。実際にここ数週間さまざまなホテル事業者の方と話をしても「しっかりと安全対策をしているから、感染リスクを気にせず遊びに来てほしい」という声を多く聞きます。

私たちはここ数カ月間「ホテルシェルター」という事業において、安全な運営ガイドラインの制作に注力してきました。多くのホテルがこのガイドラインを参考にしてくださったり、独自の安全基準を取り入れるなどして、自粛に疲れたお客様を迎え入れる準備が整っているのです。

しかし、こうした状況ですから、SNSに旅行の写真が上がることはほぼなくなりました。感覚値ですが、飲食店や週末のお出かけの様子を見ることは増えて来たように思います。SNSからは「旅」だけが失われてしまったのです。

本来は「旅行をするかしないか」ではなく、安全対策をしているかどうかが問われるべきです。にもかかわらず、同調圧力を恐れて旅行を諦めたり、思いっきり楽しめなくなる。

精神科医の斎藤環先生による「コロナ・ピューリタニズム」の記事が話題となっていますが、その影響をもろに受けているのが観光業界です。科学的に正しいかどうかで判断すべき事象を、「移動自体が悪だ」などの倫理観によって押さえつけてしまう。これが多くの人々に内面化されてしまえば、本当に観光業界はエンディングを迎えてしまうでしょう。合理性を超越した倫理観の蔓延に対して、まだ取り戻せる段階である今のうちに、声を上げなければいけないのです。

というわけで、私自身は、全国の移動が解禁になったら、安全対策に気をつけながらも、他のホテルへ遊びに行こうと考えています。そして、それを堂々と発信したいと思います。しかし、それでは自分の手の届く範囲にしかこの声を届けることができません。もっと広くこの感覚を届けたい。そこで、あることを考えました。

よろしければ、ぜひサポートをお願いします💘いただいたサポートはホテルのさらなる満足度向上のために活用させていただきます🙇🙇