『命懸けの虚構〜聞書・百瀬博教一代』#8

第3章 赤坂ニューラテンクオーターと裕次郎時代

用心棒

博教は19歳になり将来の針路を模索していいた。

相撲取りになる夢も、新田新作のもとで養子になり実業家になるという目論見を外れ、立身出世を夢見て政界の実力者の住み込みの書生になりたいと、そのツテのある叔父の坂本雄五郎に頼んでおいた、

ある日、父・梅太郎からの指示で、これから直ぐに目黒の吉田裕彦氏に会いに行けと言われた。

吉田裕彦氏は九州の博多出身。北一輝の書生をしていたが、昭和十一年の二・二六事件で北が処刑されると、上海に渡り、戦争中は児玉機関の金庫を牛耳っていた。

児玉誉士夫ほど世間にあまねく名は知られていなかったが、政界、財界の闇の部分では相当な実力を発揮していたらしい。

博教が目黒の吉田邸の応接間で待っていると、小柄だが目のきつい五十歳ぐらいの人が入って来た。挨拶すると「いい目しちょる」と言って誉めてくれた。

この初対面から三ヵ月後、年始に挨拶に行くと、屋敷に入れないほどの客が来ていた。

横山大観の富士が飾ってある部屋に、双葉山、羽黒山と並ぶ立浪三羽烏の一人、元大関名寄岩の春日山親方がきちんと正座していたり、時津風部屋の北葉山、青ノ里他の十両以上の力士数人の紋付姿が庭の見える部屋で雑談していた。

吉田氏と会った数日後、生れて初めて背広の上着を着た。ネクタイは梅太郎が締めてくれた。吉田氏とその身内の方々が待っていてくれる赤坂のお座敷広東料理「いづみ」に行った。

大きな丸いテーブルの上に、初めて見る料理が運ばていた。博教は丸いテーブルが回転するのには驚いた、テーブルを軽く廻す、そのスムーズな感触の延長線上にあるのは、何かとてつもない世界なのだという予感でいっぱいだった。

食事が終ると、これからの職場「ニュー・ラテン・クォーター」に案内してくれることになった。

「ニュー・ラテン・クオーター」は、昭和34年にホテルニュージャパンの地下に開店したばかりのナイトクラブであった。

面積660平方メートルのフロアーに300席の客数を誇り、100名を超える才色兼備のホステスを揃え、本場ラスベガスにも負けない一流アーティストによるショーを売り物にする日本に於いては未曾有の規模の高級クラブであった。

日本の指導者たちが集い、皇族、政財界、芸能界、スポーツ界、各国のVIP、そして「その筋」の人まで、一流の上客を相手にした。もちろん値段も一流で、2時間も遊べば、大卒の初任給分が請求される額であった。

博教は、このナイト・クラブに遊びに行くわけではなかった。

今夜から、ここの用心棒を勤めるというのが修業の第一歩となるのである。

当時、トリオ・ロス・パンチョス、ナット・キング・コール、サミー・デイビス・ジュニア、ヘレン・メリル、アール・グラントなど世界中のエンタテイナーが集い、ゴージャスなショーが繰り広げられ、日本を代表する泰斗、 有名人、金持ちが集う、このナイトクラブを命懸けで守ることになったのだ。

「用心棒」という名の職務は、今まで自分の想像したことのないものだったが、「弱い者を護る。男として何て誇らしい仕事だろう」と博教は一人で盛り上がっていた。

生れてこのかた、赤坂へ足を踏み入れたのはこれで四度目だった。

〈東京の真ん中でひとりで仕事をしている〉

それだけで興奮した。

「ニュー・ラテン・クォーター」の前の駐車場は、高級車が並んでいた。

そのなかの一際、大きな車の前に立ってこちらを見ている長身の男と目が合った。

高校生の時に通っていた相撲練成道場で稽古したことのある、後に相撲部屋に入ったが三段目にも上がれず消えた男だった。博教より四歳ほど上のはずだ。

「おい、百瀬。久し振りだな。何やってるんだよ、お前、こんな所で」

「今日から、ここで働くんですよ」

「何するんだい。まさかボーイやるんじゃあるまい」

「そうじゃないんです。田中さんは今、何してるんですか……」

「俺かい。俺は今ちょっとした会長に気に入られちまって、そこで働いている。会長は今、中で客の接待中だ。何か困ったことがあったら俺んとこへ来いよ。どんなことでも解決してやるから」

全部を言わせないで、博教は押しかぶせた。

「おい田中、会った時から碌でもないことやってるように見えたが、破落戸(ごろつき)になったんなら今日から俺になめた口利くな。手前んとこなんか誰が行くか、この大馬鹿野郎!」

「大馬鹿野郎とは何だ、こいつ……」

喧嘩になったが、三発目を殴ろうとすると相手が謝ってきた。

「おい田中、いいか、これからは誰にでも、やくざ風吹かすんじゃねえぞ」

車の中から、びっくりして眺めている運転手を尻目に歩いて行くと、

「いらっしゃいませ」

ドアボーイがぴかぴかに磨かれたガラスの扉を開けてくれ、赤い絨毯の敷かれた長い階段を懐中電灯で照らしながらフロントまで導いた。

それは博教にとって、新世界に導かれる瞬間だった。

その先は〈世の中には、こんなにも華々しい別世界があったのか〉仰天させられた。

そこは地下二階にあたる空間で、広々とした店内は、豪華に装飾されていた。そして、一度そこへ足を踏み入れた者の心をしっかりと把んで離さないものは、高価な服に身を包んだ毅然たる態度のホステスと彼女達からただよう香水の香り、裏方としての衿持と自信にしっかりと裏打ちされた大勢の男子従業員達のまっとうさ、そして、当時テナーサックスを持たせたらNO.1で、日本のアート・ペッパーと呼ばれた海老原啓一郎とザ・ロブスターズの洗練された演奏だった。

フロントから先は、フロント係が社長やママの待っている社長室に案内してくれた。

社長の山本平八郎より「この店を守れるのは貴方しかいない」との言葉に、博教は舞い上がった。

用心棒に用意された宿舎は「ホテル・ニュージャパン」にあった。六七八号室。

ベッド一つの小さな部屋だったが、大学の構内にあった相撲部道場の畳のぼろぼろの部屋で寝ていたのに比べれば夢のようだった。

道場で寝泊まりしていた頃は食費も入れて月四千円をマネージャーに渡していたが、六七八号室の部屋代は十二万円だった。

博教は、生まれて初めてバスタブに入った。ディスポーザーという、生ゴミを粉砕して下水に流してしまう機械もここで初めて使うようになった。

キッチンの電気冷蔵庫の中には常にジユースがある。洒を一滴もやらぬ博教は、風呂から出るとバスローブを着て、冷蔵庫から出した冷たいオレンジ・ジュースを飲んだ。

まるで石原慎太郎の小説の中に出てくる主人公みたいだなと思った。

「舞い上がったさぁ。そりゃあそうだろ。昨日まで相撲部で裸同然だった、まだ19のガキが、美女だらけの職場で働いて、そんで一流ホテル住まいだぜ。竜宮城だよ。小説の主人公だよ。毎日、朝起きたら夢じゃねぇのか、と思ったよ」

用心棒の仕事が決まると、梅太郎の乾分の福井が、

「これから、いろんなごたごたがあると思う。その時のため、この拳銃持っていってください」って言った。

福井は、安全装置が甘くなっている拳銃を護身用にくれようとした。

それを見ていた梅太郎が、

「馬鹿野郎! そんな、いざって時に、タマが出るか出ないかわからねぇものを持っていたら殺されるだけなんだぞ。この大冷やかし野郎」と怒鳴った。

梅太郎は「人間、冷やかしは駄目だ」と常々言っていた。

「兄(あん)ちゃん。お前のことだから一所懸命にやるだろうが、ごろつきは機嫌変えが多いから決して油断しちゃならねぇぞ」

梅太郎は言葉を繋いだ。

「何が恐ろしいたって、本気で怒った奴ほど手の付けられないものはない。昔、愚連隊だが、あんまり喧嘩が凄いんで片腕落とされた奴がいた、それでもまだ暴れるんで、残った腕も斬っぱらわれた。それでも懲りずに、口に火の付いたダイナマイトを咥えて、手前の両腕を落とした組へ飛び込んだって奴もいた。そんな無茶苦茶なのもいるから気をつけるんだな」

「……」博教が黙っていると、

「拳銃(どうぐ)がいるような時もあるだろう」と差し出した。

それは、小学校の時、家で見たものとは別の拳銃(もの)だった。

用心棒を始めるに当たって、父・梅太郎より渡された、このワルサー一丁を毎夜、上着の下に隠して出勤した。

その感触を確かめる度に、博教はこの仕事は本当に命懸けだと思った。

当時、十九歳の博教は、二十四歳と詐称し、ハッタリなしに毎夜、躰を張って用心棒をした。

「毎日、拳銃持ち歩いている19歳なんて日本中探しても俺だけでしょ。もう虚構の世界の主人公だよ。オマエがよく『たけしさんが師匠だと思うだけで虚構に生きている』と言ってたけど、俺はそこに生きるか死ぬかの「命懸け」が加わるから、たまんないよ」

用心棒になった最初の夜、店で酔漢が暴れた。

初仕事だった博教は、そのくだくだ言う客を外に連れ出し、タクシーに乗せて家まで届けた。常連客のその男は、ウェイターに絡み、彼を宥めるホステスの頭から酒を浴びせ、ドレスを引き破った。

しかし、店一番の嫌われ者だった、この男が数年後、三菱商事の大幹部となったのには仰天した。

博教は男も女も昼の顔と夜の顔が別であることを知った。

博教は仕事を始めるに当たって、四谷三丁目の「坂本洋服店」でドスキンのダブルのスーツを誂えた。

値段は二万円。ドスキンの背広は埃が付きやすい。仕事が終って寝る前セロテープで服に付いた塵を取ったりした。

子供の頃から、着る物には拘りがある方だったが、スカンピンだった学生時代はバンカラを装っていた。

なにしろ、誂えの靴は、高くて買えなかったから、博教は授業を受けに行くのにも下駄を履いて行ったいた。

彼女とのデートにも下駄で行った。そんな身なりに構わない自分に、よくも我慢してくれたものだと、ドスキンの塵を取り終ってからもいろいろと、つい数ヵ月前までの自分を思わずにはいられなかった。

それでも、背広を一着しかなかった博教を、

「今度入った用心棒は汚れだなあ」

と、当時、口の悪いウイエターに陰口をきかれた。

ニュー・ラテン・クォーターに経営者山本平八郎は、九州の博多で何軒ものキャバレーを持つ博多きっての業界人で、その部下が何人か山本と一緒に上京して店で働いていたので、「汚れ」は九州弁で垢抜けない奴、ちんぴらの意味があり、こちらの言葉に直すと「ボロッチイ奴」だった。

その後、「汚れ」と馬鹿にしていていた連中を博教は殴った。

中学、高校時代は服装にこだわる奴と読書する奴は女だと思っていた。が、これからは<二度と陰口を利かれないようにしなければならない>と思った。

そんなボロッチイ博教だったが、ナイト・クラブに毎晩顔を出し、身なりもそれなりに整い、ホステス達の気心も知れると、己でも見違えるほどお洒落な奴に変身した。

「着るモンは価値観が変わったね。それまでは体育会系の大学生だからTシャツやスェットの着のみ着のままでいいわけですよ、それが都心の一番のナイトクラブに見合う衣装となったら、もう全部、貯金をはたいてオーダーメードで決めるんですよ。背伸びしてでもイイのを着てたら行動半径が広がるんです。お洒落ってパスポートなんですよ。何処にでも行けるようになる。気後れしないでしょ。それがボロッチかったら、行けるとことは限りがあるんですよ」

父の残した人脈も、この稼業に付いたことでより深くなった。

父の兄弟分で、銀座のライオンこと、生井一家の総長となった篠原縫殿之は、いろいろ面倒を見てくれた。

家に、初めて遊びに行ったときは、博教が大好きだという鮨を五人前注文してくれ、月給より高い英国製の生地の背広を誂えた。

「お前は若いのになんて地味な形してんだ」そういうと自ら上着、ズボン、シャツ、靴下を奥から持ってきて全て博教に与えた。洋服のセンスを教えてくれたばかりではない。東京に来ると、国粋会会長の森田政治氏と一緒に、銀座の天一、スエヒロ、東華園、千疋屋等で御馳走してくれた。

当時、頻繁に通った湯河原の貸元・富本富二郎も高価な背広やシャツなど無尽蔵にくれた。

富本富次郎、自分一人だけにお金が集まりそうな名前であったが、実際、氏は東京一のコルク工場を持つ会社の社長が父親で、子供の時から金に不自由したことは一度もないという恵まれた人だった。

中学生の頃から金を持って遊んでいたから、銀座や新橋辺りのちんぴら達から、おしん(お金のこと)ボーイとしてちやほやされた。

十七歳の時、フランス留学用にと親が用意した大金を、遊び仲間と半月ほどで蕩尽し、落語の若旦那よろしくお決まりの勘当となった。

昨日まで金の力で威張らせてもらっていたちんぴらに頼み、銀座のライオンこと篠原縫取之介の若い者になった。

五年の修業の後、鉄火場に出ると勘と度胸で博奕は連戦連勝。

たちまち篠原の乾分に「富本あり」と言われるようになったという。それは昭和の初めの頃の話だった。

そして富本は、稲川会の稲川組長とも大変懇意であった。

そんな富本氏を用心棒になったばかりの頃湯河原へ訪ねていくと、

「おい、お前は若えのに形が地味すぎる。それじゃ駄目だ。俺の背広を着てみな」

と言われた。差し出された背広を着てみた。氏も博教も百十五キロ。が、身長が違った。

せっかく貰った背広の腕とズボンの丈が五センチ短い。残念そうな顔をしている博教に冬なのに奥から半袖のシャツを五枚持ち出してきた。

それからは一ヵ月に一度湯河原へ行き、氏から小遣いを貰ったり、ジャンパーを貰ったりした。

富本氏は、博突打ちだったが、一度も警察にやっかいにならなかったのが自慢だった。しかし、戦争中に一度だけ警視庁に呼び出されてこっぴどく叱られた。

「もう賭場に出る度、勝って、勝って、東京じゃ金を使う所がない。

新橋の芸者を七人連れて二等車で浜松に行く時、『贅沢は敵だ』っていう時局に女達の着物があまりにも派手なのと、この非常時にお前は何を馬鹿なことやってるんだって怒られちゃった。それだけだよ、警察に迷惑を掛けたのは……」

湯河原に行く時、氏の好きな「鮒佐」のごぼうの佃煮か「三の輪」の牛肉を買って行くと、帰る時必ずどっさり土産を持たされ、

「おおい、東京までタクシーをそういってやれ、一番早いやつだぞ」

と、必ずタクシーで東京まで送ってくれた。

博突打ちだからお金に苦しいこともままあっただろうが、一度も貧乏くさいとこを見せたことのない人だった。

富本氏は、博教が下獄する前に亡くなった。

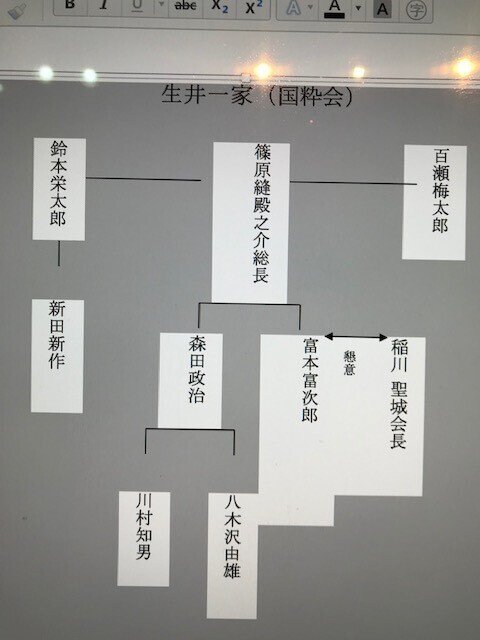

今、ここで、人脈を整理すると、富本は生井一家総長、銀座の貸元篠原の乾 分であり、また篠原は、父・梅太郎の兄弟分でもあった。

人間関係図は左記の通りである。

篠原の乾分が後に、国粋会(生井一家)総長になる森田政治である。

博教は18歳の時、梅太郎に紹介されて以来、渡世人として森田政治に私淑していた。

森田政治(まさはる)は、映画監督・五社英雄の著書「蒼き龍たち」の主人公としてその生涯を描かれるほどの伝説の親分であった。

19歳の時、闇討ちされ碧眼となったが、その容貌は貫禄に満ち溢れていた。

また「自分の人生を一遍の詩にしてしまおうと生きていた漢」で、たいへんな教養人でもあった。

用心棒になって数カ月後、博教は森田氏に呼ばれ、

「短刀の使い肩を教えてやらあ。こうやって最初から攻撃しようとする利き腕で柄を握っているんだ。しかし、第一攻撃では反対の手で抜いた鞘で相手の顔を襲い、あっと敵がそれをよけた瞬間、短刀をどぶっと腹へ突き刺すんだ。たいがいの奴はよけきれないよ。俺なんか若い頃、親分の弟の小太刀の名人って人からそんなことばっかり教わって、毎日稽古してたんだ」

と聞かされた。

「いいか、お前なんかそんな大きな体しているから、喧嘩したらまっ先に狙われて殺られちゃうぞ。油断はするな。組の周吉を見てみろ。あんなに体が小せえのに、誰にも、ぶんた(文句)一つ言わせねえじゃないか。ああいうのが前から歩いて来たら、横道へ入っちゃうくらいの度胸つけなきゃ駄目だぞ」と言った。

しかし、森田氏からはこんなことばかりを教わったわけではない。自分が獄中で読んだ三木清著『哲学ノート』、服部之総著『黒船前後』などの本を読めと言ったり、玄人顔負けの美声で清元の「神田祭」を唄って教えてくれた。

また森田氏は特別贅沢な人で、博教は「東華園」で鱶鰭の姿煮を何度も御馳走になった。

二十一、二歳の博教が築地明石町の「治作」で食事したり、銀座「大和田」の鰻が美味いと言えるようになったのもみんな森田氏のお陰である。

千疋屋の超高級な果物を買ったり、二階のフルーツパーラーでフレッシュ・グレープジュースを飲むことを教えてくれた。

薄く切ったメロン、それも不味いメロンを喰べていた博教に、厚く切った千疋屋の美味いメロンを惜し気もなく御馳走してくれたのも氏だ。

ある日、熱海の稲川会長の家で、真っ二つに切って出されたメロンをスプーンで喰べた時の話を、森田会長の奥さん、八重子姐さんに喋った。

「そうなの、豪勢だわねえ」

数日後、森田会長の家で鰻重を御馳走になり、デザートとなった。会長が奥に怒鳴った。

「おーい。ヒロ坊にはメロン丸ごと出してやれ」

博教は余計な口はきくもんじゃないと思った。

氏はリンゴを沢山買って、部屋中をリンゴの匂いでいっぱいにするのが好きだった。

南青山の家に遊びに行くと何時でも、猟銃が七挺ほど入った銃ケースの横の棚の上に、洒落た籠に盛られたリンゴが置かれていた。

日が経ってリンゴの香が薄まると全部捨ててしまい、新しいものを買うのが常だった。博教が一度「捨てるんなら下さい」と言うと、

「匂いが薄くなったってことは、中身も不味くなったってことだ。これから出世しようという漢が、捨てるリンゴなんか貰ってどうする。脳天にズキンとくるような匂いのする新しいの喰え」

その日、千疋屋でリンゴばかりか他の果物もどっさり買ってくれた。

その他にも、銀座三ツ輪の牛肉も、大和田から鰻の他に、きも焼きを50本届けさせて食べるといった振る舞いも、上布、結城紬の選び方や、夏の帯、冬の帯の締め方、浴衣にへこ帯なんぞで好きな女に逢いに行ったりしてはいけないことなど教わり、一人で着物を着たり袴を付けられるようになった。

森田氏は人一倍お洒落のくせに一年中毛糸の腹巻をしていて、常にその中に大金を入れていた。

買い物をしても、銀座のクラブで一杯やっても勘定は決まって腹巻から掴み出した金で支払い、勘定の倍ほどのチップを女達にやった。女に金の切れる男はケチに決まっているが、森田氏は一度もしみったれたところを見せた事がなかった。

森田氏の片腕、国粋会副会長の高橋岩太郎氏も、また人物であった。

博教が初めて会ったのは南青山の森田氏宅であった。

十九歳、上っ滑りの博教は初対面の高橋が当時、渋谷、恵比寿を縄張りに持つ落合一家総長と知って、なんだこの野郎はと虚勢を張った。

渋谷といえば横井英樹を撃って下獄中の安藤昇が有名で、縄張内で安藤一派に撥ね上がらせた意気地無し、と一人合点していた。

高橋が酔った森田に自分なら我慢の出来ないような聞くに耐えられぬ冗談を言われても笑っている事が嫌だった。

「森田、俺は何時命を落しても悔しいなんて思わない。おふくろが流産したと思えばいいんだから」

そんな台詞を普段、酒をやらない高橋が、森田の洒の相手をしながら言うのも、博教には芝居がかり過ぎていると感じた。

時間がきて、自分の車を運転して高橋は家に帰った。

高橋は森田の用心棒兼運転手もしていた。

「小父さん。明日っから私が脇につきます。運転は友達にやらせます」

博教がそう言うと何を言っているのか瞬時に理解した森田が、

「高橋は凄い奴だぜ。四年前、俺の事務所であいつと言い争いになった。そんなに怒らせたとは知らない俺はいつものように寿司屋に電話させて出前を頼んだ。目の前に坐っていた高橋も立ち上がると、自分でソバ屋にかけやがった。『うどんかけ二丁急いで持って来い。森田事務所だ』岡持を持った出前持ちが『お待ちどおさま』って入って来た。誰が注文したか判らない筈なのに高橋の前のテーブルに岡持が置かれた。高橋が岡持の蓋を開けたので丼を出すのかと思ったら、いきなり拳銃を出して俺の胸にぴたりとねらいをつけた。『おう、森田。黙って聞いていたが、あんまり俺をなめるなよ。お前はガキの時から一緒に苦労して来た仲間だし、一度死んじまった国粋会をこれまで盛り返したお前だからいきなり撃ちやしねえよ。西洋のサムライみたいに一挺ずつ持って表で勝負しようや』そう言われちまった。高橋が根っから好きだから俺も甘えて言い過ぎたわけなんだ。高橋が俺を思う気持ちがしみじみと伝わって、『ごめん』なんて子供の時から一度も言わなかった俺だが、心から謝った。あいつはここという場面では必ず役に立つ男なんだよ。飴玉しゃぶっている様なすっとぼけた喋り方するんで頼りなさそうだが、いい漢だよ」

話を聞かされて、博教は自分の人を見る限の無さを愧じ反省した。

そして、まるで「天保水滸伝」の一話のようだと思った。

「なんで、こういうシーンがスラスラと描けるかっていうのは、もう音でおぼえているんだよな。俺はその人の口調まで蘇るんだよ。落語や講談を聞いてるから、他人からの又聞きでも、それも覚えちゃう。俺みたいなのになったら大変だぞ。見るもの、聞くもの、全部がドラマみたいなもんだから。映画の方が退屈だと思うことだって多いからな。あっちはやっぱり演技じゃない、そりゃあ凄みがある役者はいっぱいいるけど、現実にこんなひとが山のように出てくんだからね」

赤坂のラテンクオーターには、各組織の出入りも頻繁だった。

当時、夜の六本木等に勢力を誇っていたのは、東声会であった。

その東声会を率いる町井久之会長は、各界に顔が効くだけでなく、日本プロレス協会の監査役でもあり、力道山は東声会の最高顧問の間柄にあった。

さらに、町井氏は後に山口組の田岡組長の舎弟になる、日本プロレス協会の会長が児玉誉士夫であり、田岡一雄山口組組長は副会長であった。

その町井会長の昔の恋人を博教が、ひょんなことから山王病院に担いで運び助けたことから、町井氏がラテンクオーターに来た際に、お付きの若い衆に対して「いいか、お前達よりずっと年下だが、この店を命懸けで守っている男(ひと)なんだから、どこで会っても立てろよ」と見込まれたのは心強いことだった。

「赤坂は昔っから住吉連合の縄張りなんですよ。そこにラテン・クォーターができたんだけど、なんで住吉が用心棒やれないで、右翼の吉田裕彦がやってんだよ、と。そうなるでしょ? そこに大日本興業の小林楠扶さんも銀座から入ってきた。この人も器量があったから、そりゃ下じゃあ年中ゴタゴタありましたよ。そんなややこしい店で用心棒やるのは普通じゃできないよ。だって嫌だもん。もう俺みたいにMっ気の変態性のあるヤツじゃないとさ」

博教が一流クラブで仕事を始めるたと聞いて、店が借りてくれているホテル・ニュージャパンの博教の部屋に、次々と大学の先輩や後輩がやって来た。

舞台で唄っているロス・トレス・ディアマンテスの歌を聴いているとフロント係が呼びに来た。

「ロビーに居る。直ぐ来てくれ」立教の応援団のОB、九重尚志先輩からの電話だった。

「百、三万円都合してくれ。十日で返す」

九重先輩は後年、ブルネイの海老で大儲けし、石原裕次郎自主制作『太平洋ひとりぼっち』に金を出したり、勝新太郎を面倒見たり、銀座、赤坂で毎夜友達を引き連れて飲み歩き、贅沢三昧の未、三十一歳の時倒産した。

大成功している時には梶山季之の小説にまでなった快男児であったが、当時はまだ発展途上の人、博教は大好きな人だったのですっ飛んで店に戻り、ママの山本浅子にどうにもと願って三万円用立てた。

ママの山本浅子は山本八郎社長の夫人であり元松竹の女優をしていた。

銀座でナンバー・ワンて言われていた『おそめ』『エスポアール』なんて二流なんだと思っている気位の高い人で、いくら美人のホステスといえども、最高級の服で店に来なかった時は、容赦なく人前で、

『もっといいものを着なきゃ、いけんよ』

と叱っていた。

とてもきびしい人だったが、「モモちゃん、モモちゃん」と博教を可愛がってくれた。博教は「この人に教わったことはどの位あるかわからない」と思っていた。

博教は、今まで御馳走になっていた大学の先輩には店で一杯飲ませながらショーを見物させ、上着やシャツをあげた。

後輩達には食券で食事させ、店に大勢の宝塚の生徒を連れて来る児玉誉士夫の懐刀岡村吾一の秘書がくれる映画の券を渡した。

そして最も頻繁にやって来たのは同じ立教大学で、柔道部のОBの後藤清忠であった。

相撲部の隣に部室があった柔道部の副主将の後藤は、男前で博教の2年先輩であった。

後藤は同級生だった大映の本郷功次郎、東宝の久保明を店に連れて来たりした。

後藤と博教はとにかく馬が合った。

何時からか店が終るまで居るようになり、後藤がベッドに寝て博教が床に寝る毎日となった。

後藤は東京トヨペットでセールスをしていたが、博教と一緒に居るようになると今の仕事が嫌になったらしく、また毎夜遅く眠るためもあって翌朝会社に行く時間に起きられなかった。

近いうちに、後藤は会社も首になるだろうなと博教は思っていた。

「山本朝子ママは俺の先生だよ。女の扱いなんてわからないガキの俺にいろんなことを教えてくれた。美人だし、キップも良くてさ。後藤はとにかく最初っから気があったんだよ。ハンサムだし喧嘩も強いし。ニコイチだったよ。身内だって思ってたし、一生裏切らないと思ってたね、人だけはわかんねぇもんだよ」

石原裕次郎との邂逅

用心棒としての新生活を謳歌しているこの時、“黒船”が現れた。

まだ春には遠いという一夜。博教がフロントでチーフと話をしていると、スラリとした男がクラブの長い階段を降りて来た。

石原裕次郎であった。

季節には早すぎる半袖のマンシングのシャツを着て、右手に空色のジャンパーを抱えていた。連れはなく一人であった。

博教がじろじろ観ていると、軽く会釈してくれた。

その姿は気品に溢れていた。

「いらっしゃい」この店での博教の仕事は、そんなことを言わなくても構わないのに自然と声が出た。

すると氏も「今晩は、お世話になります」

日本一有名なスターなのに、こんなに礼儀正しい挨拶をしてくれた。

「今、写真屋を呼んで来ますから、御一緒に撮らせて下さい」

「ええ、いいですよ。ここで待っています」

ポラロイドカメラで店に来た客を写して売っている男を、バンドマン達の控え室の前で見つけると急いでフロントに引っ張って行った。

四、五分はかかったはずだが、待っていますと約束した場所から一歩も動かず、立っていてくれた。

「お待たせしました。よろしくお願い致します」

石原裕次郎の右隣に、当時体重百十八キロだった博教が、黒のドスキン地のダブルの背広を着て並んで撮影した。

博教が、このポラロイド写真を店中の誰彼となく見せていると、ママが呼んでいますとメンバー係が伝えに来た。

山本浅子ママは石原裕次郎の席に、他のホステス達と一緒に坐っていた。

「裕ちゃん、ももちゃんは素直で気持ちのいい青年よ。仲良しになってあげて」

「僕は貴男みたいな人が好きなんです。熱血漢っていいな。一度僕の家に遊びにいらっしゃい」と裕次郎は言った。

博教は、この言葉にぶっ跳んだ。

「有難うございます。嬉しいです」

この夜以来、博教は裕次郎に私淑し、親愛の情を込めて「あにき」と呼び、私設ボディーガードとなり親交を温めることになった。

「俺は『言葉にぶっ跳ぶ』ってよく使うけど。人を痺れさせたり、感動を超えたもの、好きでたまらない衝動、一生を奉仕する決意、なんてことを思わされる瞬間に使うんだよ。人生に何度も訪れることのない啓示、そうだな、オマエは、たけしの言葉にぶっ跳んだから弟子になっただろ。俺は、裕次郎の言葉に弟子入りを決めたんだよ。「あにき」って慕うことをね」

東京一のナイトクラブの用心棒となった博教は、この店へ夜毎やって来た各界の泰斗達の佇まいに目を見張った。

次元はあまりにも違ったが、あれを真似しよう、これ真似しようという気は誰よりも強かった。

しかし裕次郎は、年齢が近いというだけで、博教の何よりのお手本となった。

服装も髪形もしぐさも言葉遣いも、総てにおいて一歩でも近づきたいと願った偶像だった。しかし今思えば、博教が最も強く憧れたのは裕次郎のそうした外見ではなく、外見を支えていた育ちの良さ、そこから滲み出てくる男らしい優しさや思いやりだった。

力道山は、ピッカピッカに輝いて見えたし、笑顔も素敵だったが、お手本にはなり得なかった。

博教にとっては力道山のジャガーもマンションのオーナーも価値とはならず、心遣いや謙虚さこそ、と思わせたのは、やはり石原裕次郎だった。

ともあれ、多少の時代のずれがあるとはいえ戦後の日本を代表する二人の異質なスターの生身の姿に接することは、そのまま博教の半生に大きな影を落している。

「力道山と裕次郎を比較したってしょうがないけど、俺は断然、あにきだったよ。もう惚れ込んで、惚れ込んで、あれだけ男のホモっ気をくすぐった人はいないだろうね。それがオマエは殿(たけし)なんだろうね、あのひとも裕次郎と同じ天性の親分の器なんだよね」

裕次郎と親しくなると、なにより驚かされたのは、その見聞の広さ、そして、その想い出を語る饒舌さだった。

想い出を誰よりも細部にわたって覚えていて、それを古いアルバムを繰るように語ってくれた。彼が過した逗子、葉山の話。高校生時代に通った日吉の街にあった撞球場、喫茶店、文房具店、小料理屋の眺望。

映画の撮影で旅して来た北欧、パリ、マドリードの店の名とそこに行き着く迄の略図の正確さには、実際に博教が現地に行ってみた時、舌を巻くほどだった。

後に、博覧強記と言われるほどの博教の思い出ゲームは、裕次郎に負けまいと始めたことだった。

裕次郎は、字も文章も上手だった。

そこで、博教が「花馬車」のホステスを誘って六本木へ食事に行ったのがばれて、大喧嘩になってしまった四歳年上の恋人へ手紙を書いてもらうことにした。彼女は「ニュー・ラテン・クォーター」の売れっ子ホステスだった。

いとも簡単に裕次郎は、代筆を引き受け、手紙は「博坊はいい子です。許してやってください」で始まるごく短いものだったが、終りの、石原裕次郎の名が功を奏し、無事に元の鞘に納まってくれた。

また、折目正しい言葉遣い、場所に適った礼儀作法はもとより、恥じらいというものの持つ深い深い意味を教えてくれたのが裕次郎だった。

そしてその反面、裕次郎が醸し出す湘南の不良少年の雰囲気を、しっかり吸収することも忘れなかった。

そして博教は裕次郎と会う度に自分の無教養を痛いほど感じた。

彼と話しをするのには、もっと勉強しなければならない。

博教は、赤坂一ツ木通りの古本屋「川村書店」で、先ず石原慎太郎の小説を三冊買った。

石原慎太郎との邂逅

博教が、初めて石原慎太郎氏を見たのも「ニュー・ラテンクォークー」だった。

この日も、フロントで長谷川チーフと話をしていると石原慎太郎は、弟の石原裕次郎と揃いの白い上布を着流して、クラブの長い階段を降りて来た。

そして笑顔で、手を伸ばしてきた裕次郎と握手し、慎太郎に黙礼した。

慎太郎は、礼儀正しく頭を下げると、ジロジロ眺めている博教の前を抜けて、フロント係の案内するテーブルに行ってしまった。

「お兄さんの方が、二枚目ですね」裕次郎にそう言うと、裕次郎は八重歯を見せて笑いながら、博教の腹を軽く殴った。

二人は、ここから歩いて3分のところにある赤坂の高級料亭「千代新」で遊んだ帰りだつた。

この時、握手をしたのが、慎太郎氏との初対面だった。

その後、博教は慎太郎氏を再三見かけるようになった。

ある日、博教は銀座の歩道を歩いていると。向う側の歩道を、慎太郎氏が太股で歩いているのを見つけた。

博教は目が合ったら挨拶しようと構えていたが、慎太郎氏は気難かし気な顔のまま博教の目の前を通り過ぎ、焼肉屋に入った。

その日の慎太郎氏は、紺色のブレザーを着て、白っぽい、フラノのズボン姿だった。ブレザー・コートの金色のボタンが、午後の陽に反射してキラキラと光っていた。

博教は「俺も、あんなブレザー・コートを作ろう」と思い。以来、慎太郎氏の服の好みを、秘そかに真似するようになった。

「慎太郎さんも憧れの人だったよ。近づきたくて近づきたくて慎太郎さんの本は最初から最後まで暗唱できるくらい読んだよ。なにしろ、あにきの兄貴だろ。どんだけ距離が遠いんだよ。って思ってたね。近づきがたいオーラを出してるのは昔からなんだよ。でもカッチョいいよ。若い頃は特に。ほんとに、あのふたりは、日本一のピカピカの兄弟だったなー。

--------------------------------------

(つづく)

サポートありがとうございます。 執筆活動の糧にして頑張ります!