【重要】The Effectiveness and Implementation of Psychological First Aid as a Therapeutic Intervention After Trauma: An Integrative Review

Abstract

Psychological First Aid (PFA) は、トラウマイベント後の早期の介入方法として知られているが、つとまるところデブリーフィングの脅威 (PTSD促進効果) に曝露せず自然治癒を支持するためのものであり、その最適な実施と有効性については明らかにされていない。この意味では、デブリーフィングとあまり差がない。

本レビューでは、PFAの効果のエビデンス、PFAの成り立ちや実践を明らかにする。20 件の研究を対象として分析を行った結果、トラウマイベント後のPFAは、短期および中期的に不安を軽減し、適応機能を促進する効果を示すが、PTSD発症・抑うつ症状軽減効果は説得力が低い (効果が小さい)。

さらに、多様なPFAの共通点は特定されたさまざまな PFA アプローチに共通の構成要素と技術である5つの構成要素のうち安全性、平静、有効性、つながりの4つは一致する傾向があるが、希望の要素はあまり開発されていない。これらの共通点には、積極的傾聴、リラックス/安定化、問題解決/実践的な支援、社会的つながり/紹介が含まれている。認知再構成などの集中的な技術も組み込まれている。

PFA の形式、タイミング、期間に大きなばらつきが見られることは、実践に関する手引きの不十分さと相まって、PFAの適切な実践を難しくしている。

概要

問題と目的

トラウマイベント後のPTSD予防は地域の重要課題である

しかしハイリスク者同定、適切な治療の適応、スティグマによって困難になっている

そこでできる限り早期に症状発症を予防する介入を試みるトレンドがある

PFAは早期介入の一つで、情報提供、安心、実践の補助、スペシャリスト紹介で構成されるものである (すなわち情報提供以外は自然治癒に任せるものといえる

さらに現在では潜在的に有害とされる情動のカタルシスを除去し、現在では、5つの構成要素である、safety, calmness, self-efficacy, connectedness, hopeの提供を基盤としている

しかし最近の研究では臨床的に推奨される介入に関するエビデンスはないとされている (Hermosilla et al., 2023)

しかし、適切な介入を行う必要性から、まず5つの基本構成要素が寄与するメカニズムが不明確である

次に、PFAに効果的な構成要素を明らかにする必要がある

第三に、実践からのフィードバックが必要である

方法

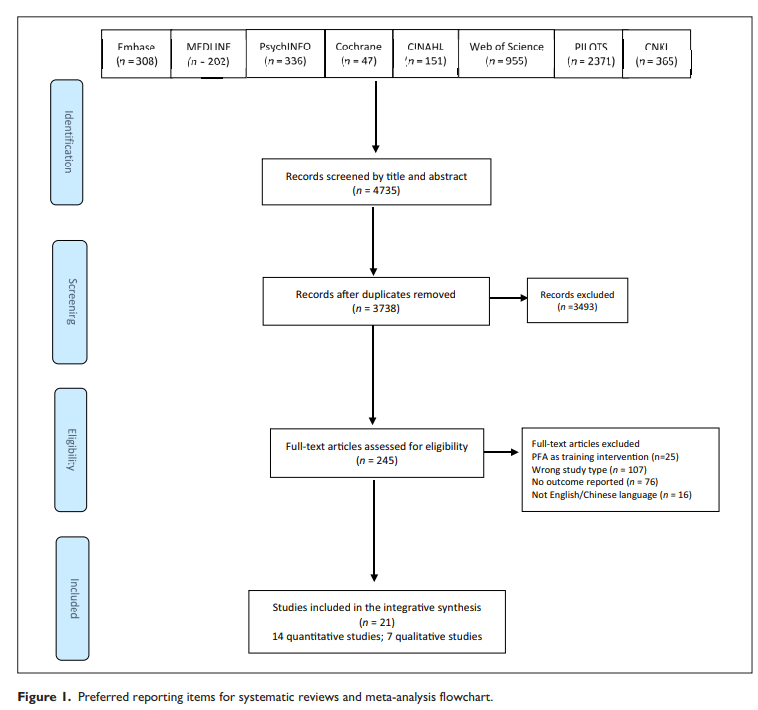

Whittemore & Knafl (2005) に基づいて系統的レビュー

報告方法はMoher et al (2015) に基づく

包含基準

第一に、PFAの定義はバリエーションに富むため (もうこの時点で終わり果てているが)、WHOの「a humane, supportive and practical approach to people suffering severe stressors following trauma exposure and who may need help」を採用する

第二は、トラウマイベント後にPFAを受けた対象者に対し、Hobfolの基本5要素を基盤とするPFAが行われ、RCTまたはquasi-experimental design またはPFAを実施・受けた体験を記載したもので、PFAの効果の記載または実施・受けた体験を記載したもので、不特定を対象とする公衆衛生上の介入研究は除外した (体験の評価が本研究の特徴となる)

データマネジメント

最終的に21の研究 (14 quantitative/7 qualitative) を対象とした

質的に評価するために、対象となる介入に対して、PFAの効果を"win (better than one or more comparisons)", "valid tie(similar effect on a given outcome as other evidence-based comparisons)", "non-valid tie (equivalent effect between PFA and a non-evidence-based intervention)", "loss(worse)"に分類

結果

対象研究の特徴

8つのRCT、6のコホート研究、7の質的研究

実施地区は、アメリカ大陸 (n=13)、アジア (6)、アフリカ (1)、ヨーロッパ (1)

トラウマの種類は、mass trauma (n=6)、secondary trauma(4; witnessing others' trauma experience)、injuries(3; car accidents and physical injuries)、interpersonal violence(3; sexual abuse and rape), collective violence(4; war), and death of loved one(1)

測定内容は、PTSD、不安、抑うつ、レジリエンス、自己効力感、適応機能、コーピング、QOL、ソーシャルサポート、薬物使用

以上のように評価体系及びフォローアップ回数などのばらつきが大きいためにメタ分析は実施できない現状 (終わり果てている)

クオリティ評価

8つのRCTは中程度からハイリスクのバイアスがある

6つのコホート研究のうち4つは中程度のバイアスがあり、残りはより重篤なバイアスがある

質的研究は当然、reflexivity, use of convinience samping, failure to use a systematic method of data analysisというバイアスにさらされている

以上の研究を対象とするIntegrative Reviewの結果となる

リサーチクエスチョンへの回答

症状への効果

PFAのPTSD及び抑うつへの効果は強いものもあるが、そうではない数が上回っている

不安への効果は認められる

その他、レジリエンスや適応機能への効果も認められる

構成要素

Promote A sense of safety (refers to individuals in a safe plase, rapport building, active listening, contact and engagement, safety and comfort, cognitive communication, suicide prevention plan

Promote Calm (breathening retraining, progressive muscle relaxation, mindfulness practise, normalising stress reactions, promoting problem-focused coping

Promote Self and Collective Efficacy(adoptive coping, problem-solving, practical assistance to boost self-efficacy and get achievable goals. CBT tech are also used to reconstruct an individuals' perception of trauma event and recap successful coping strategies)

Promote Connectedness (conection with social support, refferral and disposition

Promote Hope (de-catastrophize, singing inspirational songs, motivationa interiewing, however, tech for this section were less frequently applied)

その他

サービス提供者はメンタルヘルスの専門家が主体

基本的には対面で実施

ドロップアウト率は41-89%!!!

ほとんどProtocol Adheranceは気にされない

課題

WHOのマニュアルを読めばわかりきっていることだが、乱立しすぎていて、PFAの定義や構成要素も不透明で手続きもよくわからないことになっている

明確化するよう求められている

注意事項

アブストラクトを読む限り、パブリケーションバイアスにさらされ、デブリーフィングの批判をしたものの理論的根拠や細かな手続きなど好きに構成されて拡散するというアルアルになっている

しかし、デブリーフィングのNegative Effectを明らかにしたのは素晴らしいので、構成要素から除外した取り組みの開発は必須

また、アブストラクトの時点で、PFAは介入としてとらえられており、デブリーフィングとの相違を明確にする必要がある (類似している可能性)

文献

Hermosilla, S., Forthal, S., Sadowska, K., Magill, E. B., Watson, P., & Pike, K. M. (2023). We need to build the evidence: A systematic review of psychological first aid on mental health and well-being. Journal of Traumatic Stress, 36(1), 5–16.

Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., Stewart, L.A., PRISMA-P Group. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic Reviews, 4, 1. (Systematic Reviewのプロトコル)

Ruzek, J. I., Brymer, M. J., Jacobs, A. K., Layne, C. M., Vernberg, E. M., & Watson, P. J. (2007). Psychological first aid. Journal of Mental Health Counseling, 29, 17–49. (PFAの詳細論文)

Wang, L., Norman, I., Edleston, V., Oyo, C., Leamy, M. (2024). The effectiveness and implementation of psychological first aid as a therapeutic intervention after trauma: an integrative review. Trauma Violence Abuse, 28, 15248380231221492

Whittemore, R., Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52, 546-553. (Integrative Reviewの手法)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?