【重要】Arousal and Anger Management: A Meta-Analytic Review

概要

怒りは多くの人が取り除きたいと感じる好ましくない感情である。好ましくない感情の中でも、怒りは最も制御の難しい感情である。多くの人が怒りの蒸気を吹き飛ばすことでカタルシスにより怒りを取り除けるとアドバイスされる。このカタルシスへの信念が、防護服を着て物を破壊する「怒りの部屋」のようなブームを起こしている。多くのアンガーマネジメントテクニックは、覚醒水準を上げる (venging, jogging) または覚醒水準を下げる (relaxation, meditation) に分類される。本研究は、どちらのタイプのマネージメントテクニックが効果的かを検証する。112の研究、6266のプールドサンプルを対象とするメタ分析の結果、覚醒水準を下げるテクニックは怒りを減らし (g = -0.52, [-0.70,-034])、覚醒水準を上げるテクニックは怒りを増幅させた (g=0.22,[0.02,0.42])

Schachter & Singer (1962) の感情理論は、覚醒水準の亢進と負の認知的ラベリングが怒りの体験に寄与するとしている。本研究は、覚醒水準だけに焦点をあてても (g=-0.32,[-0.63,-0.01])、覚醒水準と認知の双方に焦点を当てても (g=-0.58,[-0.80,,-036]) 覚醒水準を下げる活動が怒りを減らすことを示した。一方で、覚醒水準を上げる活動は効果を示さなかった。

覚醒水準を下げる活動は、学生かいなか、犯罪者かどうか、知的障害の有無、年齢、性別、文化、年代によらず怒りの緩和に効果が認められた。しかし、提供方法がデジタルプラットフォームによるか、訓練されたインストラクターが実施するか、研究者・セラピストのいずれが行うか、個人か集団化、フィールドかラボかによって効果に差が認められた。また、長期にわたる介入が最も効果的だが、回数やセッションの長さは効果に影響しなかった。最も重要なのは、無作為割り付けのほうが (g=-0.55,[-0.75,-0.35])、無作為ではないよりも (g=-0.17,[-0.65,0.30]) 効果があった。

覚醒水準を上げる活動は怒りを増強させた。例えば、ジョギングなどである (g=0.78,[0.11,1.54])。ラボの活動が (g=0.58[0.14,1.06]) フィールドの活動よりも効果が大きかった (g=-0.04,[-0.21,0.14])。大学生のほうが (g=0.51,[0.14,0.91])、大学生以外よりも効果があった (g=-0.05,[-0.67,-0.25])。

感度分析では、覚醒を高める活動を使用した研究では潜在的な出版バイアスと外れ値の懸念があるが、覚醒を低下させる活動を使用した研究ではバイアスは認められなかった。

理論的に、以上の結果はカタルシス理論と反しており、怒りを吐き出すと怒りは減少するどころか増加する。これらの結果は、怒りを除去するには吐き出すのではなく、落ち着かせる方法が効果的であることを示している

問題と目的

本メタ分析は、好ましくない怒りの感情のマネージメントに焦点をあてる

怒りとは

怒りは、blindely corrective, overly optimistic about their ability, more careless, impulsive, prone to act にする

怒りは、喧嘩・挑戦・忍耐のためにも生じるため、口論が生じやすく、慢性的な怒りを抱える人は離婚や仕事に困難を抱えやすい

怒りに伴う楽観性は、能力・社会的義務・他者との関係・目標を超えた判断を生じやすくする

したがって、怒りのよい構成要素はアグレッションや攻撃行動を生む

基本的感情としての怒り

自己防衛の役割を果たす基本的な感情である

感情の次元には、valenceとArousalがあり、

unpleasant, undesirable, aversive situationにより生じる

怒りは不公正と戦う重要な感情だが、

心血管疾患、高血圧、頭痛などと関連する

恋人、未知の人、社会など一般的に怒っている人と関係を持ちたいとは思われない

怒りは悪い感情なのか

怒りは他の感情と異なり立ち向かおうとする意志を持つ

だからこそ、例えば正義のために女性・LGBTQ+・黒人の権利などのために立ち上がることができる

スポーツでも他者に勝とうとする意欲を生む

怒りは、目標の妨害や傷つけられた経験からも生じる

したがって、目標を妨害する要素を取り除こうとしたり、違反行為を取り除こうとさせる

基本感情の表情を作ると生理学的な変化を生じさせる

Lazarusはappraisal仮説を用いた

Schachter-Singer theory (cognition & Physiological arousal)

phisiological change はlevel of arousalを決定

distinct emotion はappraisalによる

怒りを減らす

アンガーマネジメントの効果検証はほとんど行われていない

怒りの表出

Aristotle (1995) によるカタルシス理論から、Freudによる抑圧理論につながる

しかし、怒りの表出は心疾患につながる

また、表出は覚醒レベルを下げるどころか増強する

同時に、怒りの最中に運動など活動に従事することも怒りの覚醒を促進させる

不安や葛藤などへの運動は感情を妨害するが、怒りは心血管活動の亢進を通じて感情を高める

蒸気を吹き飛ばすblowing off steam理論は、むしろ火に油を注ぐfeeds the flameになっている

怒りの抑圧

怒りの抑圧は社会で評価されているが、怒りの抑制と反芻はのちのネガティブなイベントをうむ

例えば、心臓疾患・高血圧、高圧、抑うつ、ソーシャルサポートの欠如などを生じさせ、胃腸症状にも影響する

怒りの抑圧は、「短期的には」有益かもしれないが、長期的には意味がない

怒りを消去するEliminating Anger

覚醒が下がるのを待つのが良いとされる

リラクゼーションなどを通じて覚醒水準を下げるとよい

例えば、ナンバーカウント、リラクゼーションやストレスリダクションの呼吸法、腹式呼吸、漸進的筋弛緩法、よが、瞑想、バイオフィードバック、

認知的なラベルづけを変えるために、認知的ゆがみや信念の修正を行うのが、CBTのアンガーマネジメント

認知行動療法はアンガーマネジメントによい

先行する怒りのメタ分析

グループよりも個人の方が効果が大きかった

本研究のメタ分析は、arousalを対象とする、事前に登録する、外れ値の影響検討、効果の大きさの相関係数を算出する点で異なる

方法

Measure:

STAXI、Buss-Perry-AQ

Moderator:

gender, race, age, college, criminal offender, intellectural disability, culture,

覚醒

覚醒の低下 (深呼吸、リラクゼーション、マインドフルネス、メディテーション、ヨガ、漸進的筋弛緩法、腹式呼吸、カウンティんぐ、タイムアウト)

覚醒の亢進 (身体活動、叫ぶ・たたく・けるなどの怒りの表出)

覚醒と認知的操作

例えば、マインドフルネスは覚醒低下+認知操作低、マインドフルネスベースドCBTは覚醒低下+認知操作高とした

モデレータ

(モデレータというとらえ方)

Publication Status,Pre-registered,Year

Gender, Race, Age, College Students, Criminal Offenders, People with an Intellectual Disability, Culture

Total Number of Sessions, Length of Sessions, Duration, Delivery Personnel, Individual vs Group, Differential Attrition Between Treatment and Control Groups, Measurement

RCT, Type of Setting (online,lab,field setting), Report (Self-report, other reports, obseration, clinical interview)

データ統合

ランダム効果モデル

hedge's g

グループサンプルサイズのないものは、合計サンプルサイズをグループ数で分割

within 計画のhedge's gはプレポストの相関が必要だが、該当する全著者が返信してくれなかったので分析から除外した

heterogeneity; restricted maximum-likelihood estimator, Q-test for heterogeneity, I2, Cook's distances

結果

覚醒水準への効果

覚醒水準を高める活動と和らげる活動では、怒りへの効果が異なった

覚醒水準を高める活動は怒りを強め、和らげる活動は怒りを減少ささせるといえる

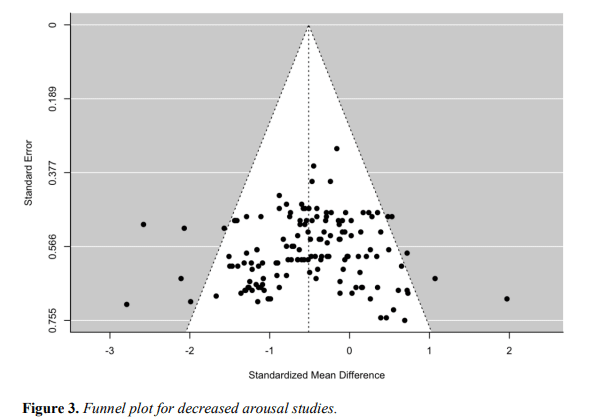

覚醒水準低下に関するファンネルプロットは、順位相関及び回帰分析の双方で非対称性を支持しなかった

I2により異質性が高いことから、ランダム効果モデルが適切だと考えられた

覚醒水準亢進に関するファネルプロットでは、回帰分析では非対称性が示唆され、順位相関では示唆されなかった

I2から異質性が示されるため、ランダム効果モデルを支持した

モデレータ

覚醒水準を下げる活動は、アグレッション・アンガー・ホスティリティのすべてに効果があり、各アウトカム間に差はない

覚醒水準を上げる活動は、アグレッション・アンガー・ホスティリティのすべてに効果がないが、対象研究数が少ないため注意が必要である

覚醒水準を下げる活動は、状態・特性のいずれのアウトカムにも有効である

覚醒水準を上げる活動はいずれにも効果がない

挑発など怒りの契機の有無に対する効果

挑発の有無によらず覚醒水準を下げる介入は怒りを下げる

覚醒水準を上げる介入は95%CIから効果なし

覚醒水準低下方法による効果

Meditation (g = -0.81, [-1.42, -0.26], k = 17)

mindfulness (g = -0.46, [-0.75, -0.16], k =72)

relaxation (g = -0.55, [-0.82, -0.28], k = 52)

Yoga (g = -0.27, [-0.52, -0.03], k = 8)

覚醒水準亢進方法による効果

サッカーだけなぜか怒りの緩和効果がある可能性

Jogging (g = 0.78, [0.11, 1.54], k = 16)

aerobic exercise (g = -0.07, [-0.29, 0.12], k = 11)

Swimming (g = 0.15, [-0.65, 0.95], k = 4)

soccer (g = -1.47, [-3.17, 0.23], k = 1)

punching a bag (g = 0.24, [-1.72, 1.24], k = 1)

mixed aerobic and weight training (g = 0.75, [-0.82, 2.31], k = 2)

martial arts (g = 0.34, [- 0.25, 0.96], k = 8)

weight training (g = 0.02, [-0.22, 0.25], k = 7)

walking (g = 0.12, [-0.13, 0.37], k = 6)

言語的活動

話すことは怒りの水準を下げる可能性があるが研究がすくない (k=1)

書くことは怒りの水準をあげる (g =0.32, [-0.71, 1.43], k = 9).

覚醒水準低下と認知への介入

認知的介入があるほうが (g = -0.58 [-0.80, -0.36], k = 113)認知的介入のないものよりも (g = -0.32, [-0.63, -0.01], k = 36)怒りを緩和する可能性があるが有意差はない

認知的介入は少ないが覚醒水準を下げるもの (i.e., mindfulness, meditation, mindfulness-based anger management, mindfulness-based stress reduction; g = -0.52, [-0.80, -0.23], k = 76) よりも、認知的介入が強く覚醒水準も下げるもの (i.e., mindfulness-based cognitive therapy, cognitive-relaxation therapy, loving-kindness meditation; g = -0.72, [-0.97, -0.46], k = 37) のほうが怒りを緩和する効果が強い傾向があるが、有意差はない

覚醒水準亢進と認知への介入

認知的介入の有無によらず怒りに効果なし (サンプル数の問題)

だが認知的介入と覚醒水準亢進があるとより怒りが喚起される可能性(g = 0.31 [- 0.26, 0.91], k = 14)

研究のモデレータの影響

覚醒水準を下げるもの・上げるものの双方で、パブリケーションの効果が認められる

覚醒水準を下げる活動では、知的障害があると効果が認められにくい

覚醒水準を上げる活動では、大学生ではない、知的障害がある場合に効果が認められにくい

介入提供形態に効果があるといえないが、リサーチャーが個人に介入するとややリードする

覚醒水準を下げるものはフィールドアクションが効果高い

覚醒水準を上げるものはラボでのみ効果あり

対象年齢の影響なし

介入セッション数、長さの影響なし

考察 (意義のある部分のみ)

覚醒水準亢進と認知的介入を行うことでより怒りが喚起されるのは、生理学的な活動を誤って解釈するためと考えられる

文献

Kjærvik, S. L. (2023). Arousal and Anger Management: A Meta-analytic Review [Doctoral dissertation, Ohio State University]. OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1689759234543561

感想

おおむね生理学的な覚醒を抑えること (認知的にはできない) が怒りの抑制につながり、そのうえで認知的介入を行うことで適切な解釈につながるとされている

一つの切り口として理解しておく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?