災害救援者への惨事ストレスマネージメントシステムの在り方に関する調査 (松井豊先生)

問題と目的

消防職員や警察官、自衛隊、海上保安官など災害救助者は、事故や災害が発生したときに職務として被災者や被害者を救護する。この事後対応は救助者の心に多くのストレス反応を生じさせる。こうした悲惨な現場活動や災害後の処理によるストレスを、参事ストレス (Critical Incident Stress) と呼ぶ。

惨事ストレスケア略史

1906年にフランスで起こった炭鉱事故の被災者、世界大戦時の軍人にも介入がなされていたが、本格的な精神医学的アプローチはボストンのココナツグローブ火災における危機介入 (Lindeman, 1944) から始まったと理解されている。

1970年代後半には、J.F.Mitchellが惨事ストレスデブリーフィング (Critical Incident Stress Debriefing; CISD) を開発した。CISDは以下の特徴を持つ

グループミーティング・デブリーフィングが中心

惨事後3日以内の実施

精神的健康に関する専門家と訓練された職員が実施

通常20人いない、実施に数時間かかるかのうせいあり

①導入、②事実、③思考、④反応、⑤症状、⑥教育、⑦再入に分類される

プライバシー保護のため記録を取らない

しかし、日本で上記手続きを消防職員に適用した場合に現実的には以下の修正がなされ課題も見られた

全員が悲嘆状態にありグループミーティングを行えない

惨事後3日以内は疲弊しておりケアできないため休養明けなどに行う必要がある

個別面接は専門家、グループミーティングは職員によるように使い分けがなされる

7人以下で最長2時間形式とするが、おおむね1時間以内に終了

段階区分は不可能でありリラクゼーションも加える

記録を取らないためにハイリスク者のフォローアップを困難にしている

さらに2003年段階では参事ストレスケアにデブリーフィングは活用されず個別カウンセリングが主体であった

したがって、本研究は以下の2点を目的に行われた

災害救護支援組織の惨事ストレスケアシステムの実態把握

惨事ストレスケアにかかわる職員の訓練や教育システムの情報収集

方法

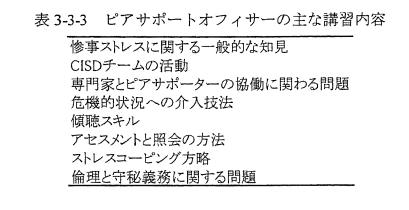

イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの消防組織を中心とする惨事ストレスケアにあたる人 (上表)への面接 (下表)を行った

依頼は、ウェブサイトから直接依頼、学会氏論文掲載事項からの依頼、在日大使館を通じて国家機関への紹介を依頼、現地での依頼

結果は録音記録を文字起こしして整理した

結果

イギリス

例

基本的にはインフォーマルデブリーフィング (家族などによる自然な会話での体験、感情、思考の共有)

2-3日以内の職員による電話相談 (ストレス反応や症状の共有、カウンセリングが必要かなど)、必要ならカウンセリング、EMDR

ほとんどの消防局でデブリーフィングが実施されている

実施時期は即時または72時間以内が大半を占める

実施者は1-3人

採用されるモデルはミッチェルモデル、ミッチェルモデル改変あるいはTRiM

デブリーフィング後の照会は必須

デブリーフィングでは例えば、

事前教育

(ピアサポータの活用、これは労働者支援では活用しにくい)

自身の感情を表現・理解・ノーマライズし、将来の反応予測と他のサービス情報取得できるようサポートする

個別面談または集団デブリーフィングは事例に基づき決定される

面接あるいはデブリーフィング中は勤務から外れる

面接あるいはデブリーフィングから1か月間はモニタリング

1か月後にリスク査定、半年ごとに再検討

ウェブサイトにストレスチェックリストを掲示

CISMのほかにTRiMがある

TRiMはTrauma Risk Management Following Critical Incidentsである

TRiMは感情喚起をせず事実の過程で表出される

ピアが実施するためカウンセリングではない

TRiMで扱うべき事項は下記参照

オーストラリア・ニュージーランド

基本的にはミッチェルモデルの採用

個別カウンセリングを併用しておりデブリーフィングの実施回数は多くない

その他、PriorityOne (ピアサポート、個別カウンセリング、電話相談、参事ストレスデブリーフィングを包括的に提供する)も利用される

同僚が自然に支えあう体制づくりが重視されるところもある

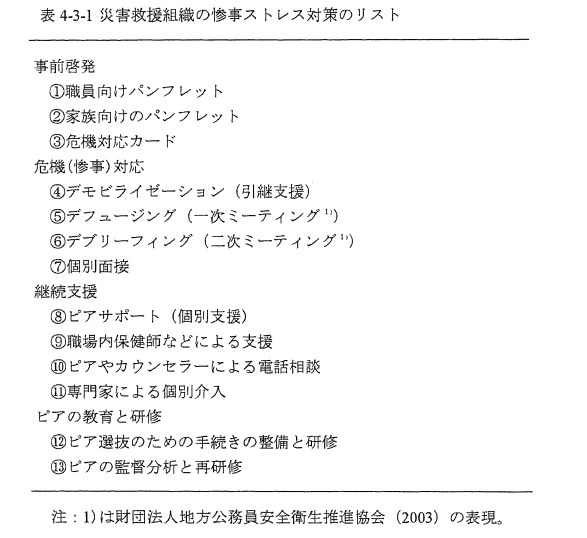

総括としての惨事ストレス対策リスト

特に直後のディフュージングが重視されている

ミッチェルモデルを基礎とするが多くは修正されている (特にventilationを強制させない)

ピアによる支援が重要な役割を占めている

集団アプローチへの個室ではなく個別支援とフォローアップの充実が求められている

TRiMモデルは別途調査する

文献リスト

Greenberg,N. (2004) TRiM (Trauma Risk Management): An organisational approach to personnel management in the wake of traumatic events. 4thed. Royal Navy.

Lindemann, E. (1944) The symptomatology and management of acute grief. American Journal of Psychology, 101, 141-148.

松井豊・畑中美穂 (2002).災害救援者の惨事ストレスに対するデブリーフィングの有効性に関する研究展望1 筑波大学心理学研究,25,95-103.

Mitchell, J. T. (2003). Crisis intervention & CISM: A research summary. Retrieved August, 12, 2004.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?