【学ぼう‼刑法】入門編/総論25/共同正犯(1)/共同実行の事実と共謀共同正犯/共同実行の意思と承継的共同正犯

第1 はじめに

これは、共犯に関する条文です。

前回は、教唆犯、従犯をやりました。今回は「共同正犯」です。

第2 共同正犯の成立要件と効果

1 共同正犯の存在意義

共同正犯について定めた刑法60条は、次のように規定しています。

これが「共同正犯」です。

では、刑法が、共同正犯という共犯形態を認めたことには、実際どのような意味があるのでしょうか?

まずは、事例を見てみましょう。

この【事例1】において、まずは「共同正犯」という共犯形態がなかったら、甲・乙がそれぞれどのような罪になるかを考えてみましょう。

この事例では、甲・乙は、共に、殺意をもってAに向かってピストルを発砲しています。つまり、殺人罪の実行に着手しています。

しかし、Aに命中したのは、甲が撃った弾丸で、乙が撃った弾丸は、全然ハズれてしまっています。そこで、Aの死亡は、甲の実行行為とは因果関係がありますが、乙の実行行為との間には因果関係がありません。

そこで、この場合の甲・乙の罪責について、共同正犯の条文をまったく考えないと、甲には殺人既遂罪が成立し、乙には殺人未遂罪が成立するということになります。

では、共同正犯の条文があることによって、この結論は、どのような影響を受けるのでしょうか?

2 共同正犯の効果

この点、共同正犯について規定して刑法60条は、その効果として「すべて正犯とする」と規定しています。

しかし「すべて正犯とする」とはどういう意味でしょうか?

正犯とは、自ら実行行為を行う者を言います。これが正犯の定義です。

そして【事例1】の場合、甲・乙は、いずれも殺人罪の実行行為に着手しています。つまり、自ら実行行為を行っています。つまり、そもそも、いずれも正犯です。

ですから「すべて正犯とする」などと改まって言われても、

「いや、そもそも正犯ですから……」

と言いたくなるでしょう。私もそう言いたいです。

しかし、この共同正犯の効果は、そのようなものではありません。

この共同正犯の条文によってもたらされる効果は、端的に言えば「すべて既遂になる」というものです。

つまり、甲・乙の共同による実行を一体に考えて、この一体の行為と結果との間に因果関係がある場合には、この共同実行者の全員が「既遂」になる、というのが、この共同正犯による効果です。

刑法60条をどう読めば、このような効果が得られるということになるのか? と疑問に感じるでしょうか? はい。私もそう疑問に感じます。

しかし、昔からずっとそう言われてきているのです。

このような効果を「一部実行、全部責任」と言います。

これは、その犯罪の一部しか実行していない者でも、その共同実行によってもたらされた結果の全部についての責任を負う、という意味です。

「えッ? なんで?」

なんて言わないでください。これが共同正犯の効果です。

そうなんです。 憶えてください!

3 共同正犯の成立要件

では、刑法上このような共同正犯の効果が得られるための要件は何でしょうか?

つまり、共同正犯の成立要件は何かです。

もう一度、条文を見てみましょう。

条文によれば「二人以上共同して犯罪を実行した」というのが共同正犯の成立要件のようです。

これによって、まず、共同正犯が成立するには、少なくとも2人以上の人が関与する必要があるということが解ります。2人以上であればよいので、3人でも、4人でも、10人でも、47人でもよいということになります。

なお「二人以上」は「ふたりいじょう」ではなく「ににんいじょう」と読みます。

では「共同して犯罪を実行した」というのは、どういう意味でしょうか?

これについては、古くから、主観的要件である「共同実行の意思」と客観的要件である「共同実行の事実」の2つが必要とされる、と言われています。

そして、通説である犯罪共同説という考え方によれば、伝統的には、この共同実行の意思と共同実行の事実は、それぞれ次のように解されてきました。

共同実行の意思:故意の共同

共同実行の事実:実行行為の一部分担

故意の共同とは、共同行為者が同じ犯罪の故意をもっており、これを相互に了解しているということを意味します。

【事例1】の場合には、甲と乙は、同じくAを殺害するという殺人罪の故意をもち、そのことを相互に了解していますから、甲と乙は「故意を共同にしている」と言えます。

次に、実行行為の一部分担とは、共同行為者の各人が、少なくとも、実行行為の一部を行っているということを意味します。

【事例1】の場合であれば、甲・乙は、いずれもAを殺害するための殺人罪の実行行為に着手しているので、この「実行行為の一部分担」もある、と言えます。

したがって【事例1】の甲・乙は、共同正犯の成立要件を充たしている、ということになります。

そこで、共同正犯の効果として、Aの死亡と因果関係のある実行行為をした甲だけではなく、Aの死亡と因果関係のない実行行為を担当した乙についても、「一部実行・全部責任」により、殺人既遂罪が成立するということになります。つまり、甲・乙ともに、殺人既遂罪の共同正犯ということになります。

4 犯罪共同説と行為共同説

以上のとおり、共同正犯の成立要件としては、かねてより「共同実行の意思」と「共同実行の事実」という2つの要件が必要であると言われてきたところ、犯罪共同説に立つと、これは「故意の共同」と「実行行為の一部分担」を意味する、ということになりました。

では、この犯罪共同説というのは何なのでしょうか?

犯罪共同説は、行為共同説に対する説で、この2つは、共同正犯は何を共同にするのか、ということをめぐる2つの学説です。

犯罪共同説は、共同正犯とは、2人以上の者が1つの犯罪を共同に実行する場合である、と言います。

これに対して、行為共同説は、2人以上の者が自然的行為を共同にして、各人の企図する犯罪を実現する場合である、と言います。

そして、この2つの説は、客観主義的刑法理論(古典学派、旧派)であれば犯罪共同説に帰結し、主観主義的刑法理論(近代学派、新派)であれば行為共同説が帰結される、とされていました。つまり、ここでも、古典学派と近代学派の対立が反映されると言われていました。

しかし、この対立構造は、現在では、まったくキレイには維持されていません。現在でも、行為共同説と呼ばれる説は存在していますが、それは、当然のことながら、主観主義刑法理論を前提とした説ではありません。

それに「自然的行為を共同にして」というところは、そのままの形では残っておらず、構成要件的行為を共同にするという行為共同説が現在ではふつうだろうと思います。

他方で、犯罪共同説についても、完全な犯罪の共同を要求する堅い犯罪共同説(完全犯罪共同説)は現在では少数説で、大多数が犯罪の一部の共同を認める部分的犯罪共同説となっていると思います。

そうなると、論者が自らの説を「犯罪共同説」と呼ぶのか「行為共同説」と呼ぶのかは、もはや言葉の問題にすぎず、その内実は、かなり接近しているということになります。

ただ、それでも通説的な立場は、自らを犯罪共同説と呼びつつ、具体的妥当性を求めて、それを緩和したり、修正したりしている、というのが現在の方向性だと思われます。

そのため、司法試験の答案などでも、刑法60条の解釈について、まずは、伝統的な犯罪共同説の立場を説明し、しかし、それを具体的な事案にあてはめた場合の不都合さを指摘し、これを解釈上修正して、妥当な結論を求める、という論旨の展開が、いわば常套手段となっています。

いずれにしても、伝統的な犯罪共同説の立場から論理的に展開した場合にどのような結論が導かれるのかを睨みつつ、それをどう修正するか、という点が腕の見せ所なので、その説を採るかどうかは別として、伝統的な犯罪共同説に対する理解は不可欠となります。

そこで、ここでも、伝統的な犯罪共同説ではこうなる、ということを学びつつ、その問題点を知り、各説がこれをどう乗り越えようとしているのかを学ぶ、という方法をとっていきます。

そして、伝統的な犯罪共同説が最初にぶち当たった大きな壁が「共謀共同正犯」です。

第3 共同実行の事実と共謀共同正犯

1 実行行為の一部分担の問題点

つぎの【事例2】を見てください。

この【事例2】の場合、共同正犯というものを考えなければ、甲・乙の罪責はどうなるでしょうか?

この点【事例1】では、甲・乙は2人でAを追い詰め、2人でAに向かってピストルを発砲していました。しかし【事例2】では、二手に分かれてAを待ち伏せし、Aがたまたま甲が待ち伏せをしているほうに逃げてきたので、甲がAを撃ち殺しました。その際、乙は発砲さえもしていません。

すると、甲は、殺人既遂罪となりますが、乙は、実行に着手していないので、殺人未遂罪にもならず、せいぜい殺人予備罪(刑法201条)です。その法定刑は、2年以下の懲役であり、上限で死刑まで規定されている殺人罪の法定刑とは大きな開きがあります。

しかし、この結論は、妥当でしょうか?

多くの人は、妥当ではないと考えるでしょう。

そこで、共同正犯による解決を試みてみます。

共同正犯であれば、共同実行から発生した結果であれば、共同実行者の全員が「全部責任」を負うことになり、【事例2】の場合であれば、殺人既遂罪の罪責を負うことになります。

ところが、伝統的な犯罪共同説によれば、この【事例2】では、乙に殺人既遂罪の共同正犯を認めることはできない、ということになります。

なぜなら、伝統的な犯罪共同説によれば、共同正犯が成立するためには、共同実行の意思として「故意の共同」が、共同実行の事実として「実行行為の一部分担」が必要だということになりますが、この【事例2】の場合には、乙は発砲もしていないので、「実行行為の一部分担」が認められないからです。

しかし、甲と乙とは、Aを殺害するために、まったく同じように行動しており、Aがたまたま甲の待ち伏せするほうに逃げて行ったので甲が撃ち殺したというにすぎません。仮に、乙の待ち伏せするほうに逃げていたとしたら、Aは乙に撃ち殺されていたと考えられます。そして、まさに、Aがどちらに逃げても討ち取るようにする、というのが甲・乙の共同の意味だったといえます。

そこで、このような場合の乙にも共同正犯の成立を認め、殺人既遂罪の責任を負わせようというのが「共謀共同正犯」という考え方です。

つまり、2人以上が、ある犯罪の実現について共謀し、協力してその犯罪を実現しようとした場合、その共謀者の中に実行行為に出なかった者がいたとしても、その者も共同正犯として処罰しよう、という発想です。

2 共同正犯の位置づけ

このような共謀共同正犯という共同正犯の形態は、当初、判例が認めました。

そして、このような共謀共同正犯という共同正犯形態を認める判例の立場に対して、これを支持する学説もあったものの、当初は少数でした。

通説であった犯罪共同説は、これに大反対し、判例を批判しました。それは、共同正犯の要件の1つである共同実行の事実は、犯罪共同説によれば「実行行為の一部分担」でなければならないにもかかわらず、共謀共同正犯には、これが認められないからでした。

犯罪共同説は、正犯と狭義の共犯と共同正犯の関係について、次のように考えていました。

正犯は、自ら実行行為を行う者であり、犯罪事実について第一次的な責任を負う。これに対して、共犯(教唆犯・従犯)は、実行行為以外の教唆行為・幇助行為によって正犯の実行行為に加担する者で、犯罪事実に対して第2次的な責任を負う。そして、共同正犯は、この両者の中間に位置するものであって、正犯と共犯(狭義)の双方の要素をもつハーフ(またはミックス)である。つまり、各人が実行行為の一部を分担するという意味では、正犯としての性格を残しつつ、他の共同者が実現した結果についても責任を負うという点では共犯的性格をもつ。

犯罪共同説は、正犯・共犯・共同正犯の位置づけについてこのように理解していたため、共同者がある犯罪を共同して実行したとして共同正犯となるためには、各人がその犯罪の実行行為の一部を分担したという正犯的特性を備える必要がある、と考えたわけです。

このように聞かされると、伝統的な犯罪共同説は、それなりにキレイに整理された考え方で、確かにこのような考え方に従えば、共同正犯における各共同者は、実行行為の一部を分担する必要がある、ということになるだろう、と感じられます。

しかし、このように一見極めてキレイに整えられた説でも、見方を変えれば、それは合理的なのかという疑問も湧いてきます。

3 全部責任の根拠

その1つのヒントとなるのが、共同正犯の効果である全部責任の根拠です。

共同正犯の効果が「一部実行・全部責任」と呼ばれていることは、すでに紹介しました。

では、共同正犯が「一部」しか実行しないのに「全部」の責任を負うべきとされる理論的根拠は、どこにあるのでしょうか?

つまり、本来であれば「一部」しか実行しない者は「一部」についてだけ責任を負えばよい、ということになるはずです。それにもかかわらず、自分のした「一部」を超えて、「全部」の責任を負うということを正当化する理由はどこにあるのでしょうか?

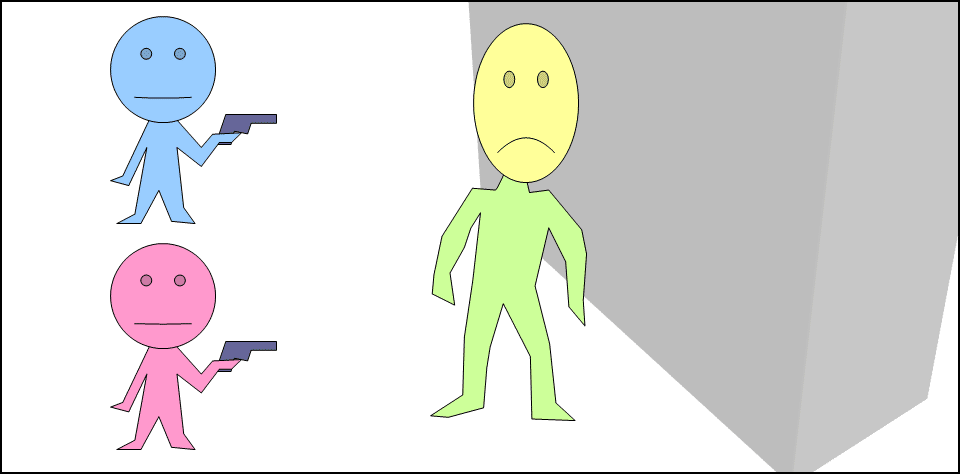

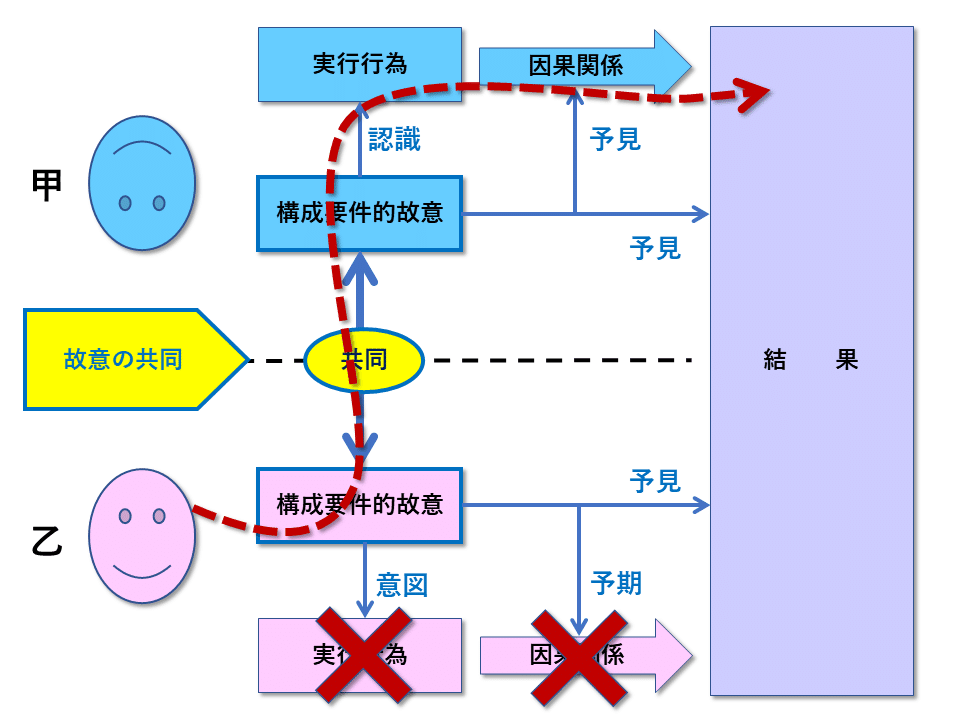

そこで、先ほど検討した【事例1】の場合を、先ほどとはチョット違う形の図で表現してみることにします。

それが下の図です。別名「あじの開き」の図です。

先ほどの図では、甲についても、乙についても、上下を揃えていましたが、この図では、甲については上下を逆にしています。

こうすることで、甲と乙の主観的構成要件要素である「構成要件的故意」が位置が近くなり、これを「共同」にするということ、つまり「故意の共同」が示しやすくなっているというのが、この図の特徴です。

ちょうど図中に黄色い楕円で示されたところが、「故意の共同」という共同正犯における主観的要件(共同実行の意思)を表しています。

さて【事例1】では、甲・乙の双方がAに向かってピストルを発砲したものの、甲の弾丸だけが命中し、乙の弾丸は命中しなかったので、乙の実行行為とAの死亡とは直接の因果関係がなかった、というものでした。

では、この【事例1】では、乙は、自己の実行行為と直接因果関係の無い結果についてまで、なにゆえに責任を負うこととなるのでしょうか?

これを示したのが、上図の中に描かれた赤い点線の矢印です。

つまり、乙は、甲との間で「故意を共同」にすることで、甲の主観に対して影響力をもち、これを通じて、甲の実行行為に影響し、その結果、甲が発生させた結果(Aの死亡)に対して因果性をもつ、ということになります。

これが、乙が、自分自身が発生させたのではなく、共同行為者である甲が発生させた結果に対してまで責任を取らされることを正当化する理論的根拠です。

では、改めてこの図を見たとき、乙が、自ら実行行為に及んだということ、つまり「実行行為の一部分担」をした、という事実は、この赤い矢印のルートにとって、何か意味があるのでしょうか?

何も意味がありません。

つまり、乙が「全部責任」を負うのは、「故意の共同」によって、甲の実行行為を通じて、結果に対して因果性をもっていたからであって、乙が「実行行為の一部分担」をした、ということは、この過程に何らの関与をするものではない、ということになります。

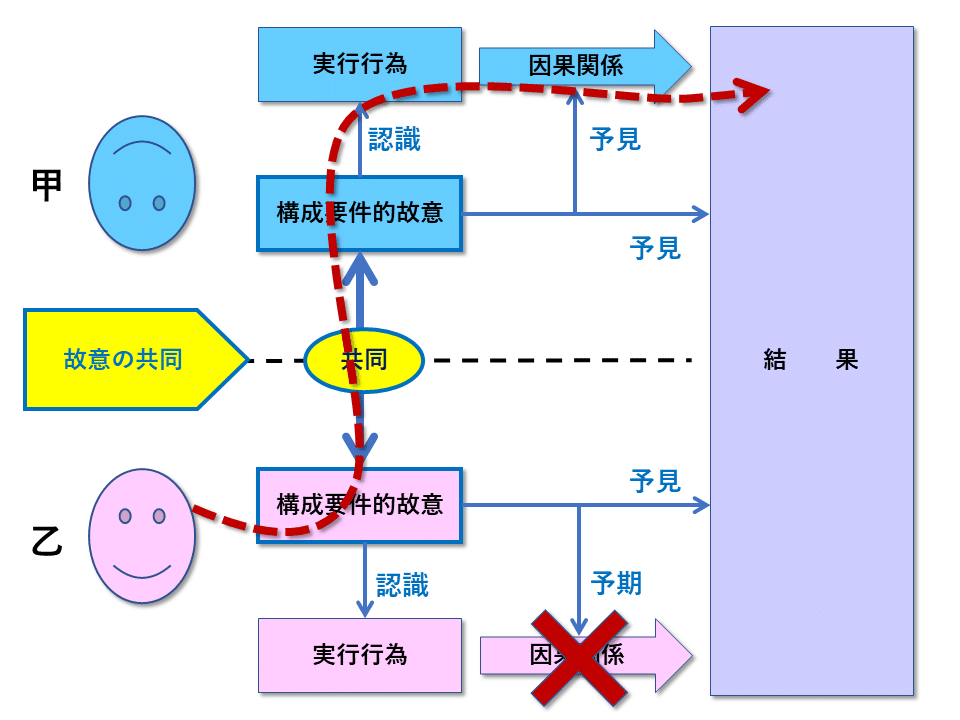

そして、そうであれば【事例2】において、乙が「実行行為の一部分担」をしなかったことは、乙に「全部責任」を負わせないことの合理的な理由とはならないハズです。下の図のとおりです。

つまり、乙は、実行行為をしなくても、甲の内心、甲の実行行為を通じてAの死亡という結果に因果性をもっていたのだから、その責任をも負うべき、ということができます。

つまり、これは、端的に言えば「共謀共同正犯を認める」のが合理的である、ということです。

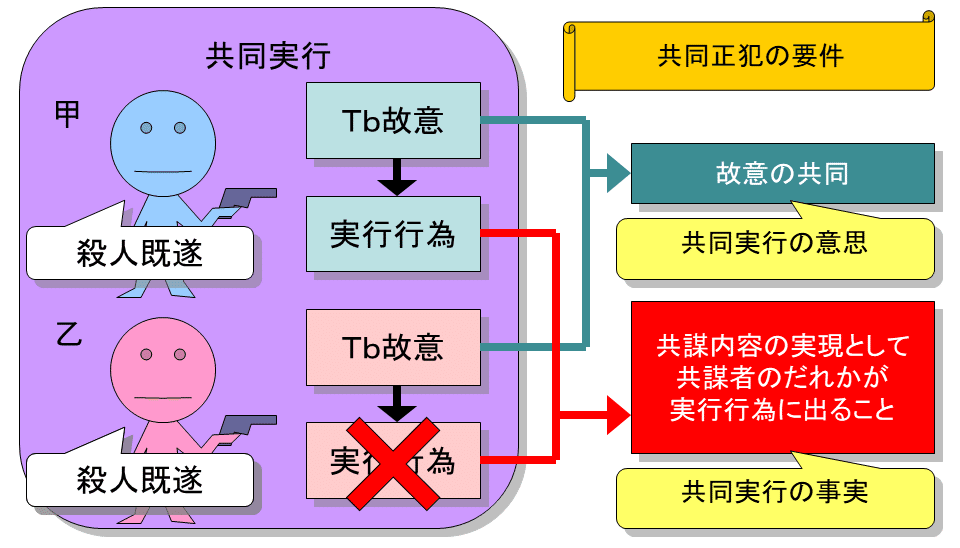

4 共同実行の事実の修正

では、このように共謀共同正犯を認めるべきだということになると、従来、犯罪共同説の立場から言われていた共同実行の事実についての解釈、つまり「実行行為の一部分担」は、どのように改められるべきでしょうか?

まず、共同行為者の全員が実行行為に出る必要はない、ということになります。ただ、共同行為者の全員が実行行為に出ないのでは、共同行為者間で共有した故意の内容を実現する者がいません。

そこで、共謀者中の少なくとも1名は、共謀を実現するために、実行行為に出て、共謀した犯罪を実現する必要があります。

そこで、従来の「実行行為の一部分担」に変えて、これを共同実行の事実の内容として据えればよいと考えられます。つまり

共同実行の事実:共謀内容の実現として、共謀者のだれかが実行行為に出て、これを実現すること

これが「共同実行の事実」の新たな内容となります。

5 共同正犯の位置づけの修正

以上にようにして「共同実行の意思」の内容が修正されたことによって、共同正犯となるためには、必ずしも実行行為の一部を分担する必要がなくなりました。

これにより、共同正犯の態様としては、

従来どおり、実行行為を担当する「実行共同正犯」と、

共謀には加わるものの自らは実行行為には出ない「共謀共同正犯」

という2つの態様ができたことになります。

そして、新たに共同正犯の態様となった「共謀共同正犯」となりうる犯罪への関与者としては、黒幕、運転手、見張り、情報提供者などを挙げることができます。

これらの者は、従来は、教唆犯や従犯とされていた者ですが、共謀共同正犯という共同正犯形態ができたことにより、共謀共同正犯ともなり得ることになりました。

このうち、いわゆる「犯罪の黒幕」、例えば、抗争相手の暴力団の幹部を殺すように組員に対して指示した組長などを、今後「共謀共同正犯」として処理するということについては、大きな問題を感じないでしょう。むしろ、黒幕は、実行行為にこそ出ないものの、その犯罪における首謀者であり、中心人物なワケですから、これが「教唆犯」から格上げされて、「共同正犯」へと位置づけられたことは、むしろ犯罪の実体に合うようになった、と言えます。

けれども、従来から「従犯」として扱われてきた者、例えば、実行行為者に頼まれて、住居侵入窃盗の現場近くまで彼らを自動車で送り、犯行後の逃走のために、犯行中は車内で待機していることを請け負った「運転手」や、住居侵入窃盗の犯行中に、誰かが来ないかを見張っていた「見張り役」、また、犯行に有益な情報を求められて単に提供しただけの「情報提供者」などが、共謀共同正犯という共同正犯形態ができたことで、そのすべてが共謀共同正犯へと格上げされる、とすれば、これはあまりに不合理でしょう。

確かに、従来「実行行為に出ない」ということによって従犯とされていたこのような関与者の中には、共謀共同正犯という形態ができたことによって、これからは共同正犯とされることになる、という者も含まれているでしょう。しかし、中には、従来どおり、従犯とされることが適切な者もいるはずです。

そうだとすると、

「共謀共同正犯」という形態ができたことで、今後は「共同正犯」として扱われる関与者と、今後も「従犯」として扱われるべき者とを区別をする基準

は、いったい何なのでしょうか?

と言うのも、これまでは「実行行為に出たか否か」ということが、共同正犯と加担犯とを区別する基準として機能していました。しかし、共謀共同正犯という領域を認めることで、この基準が崩れました。そこで、共同正犯と加担犯とを区別するための新たな基準が必要となった、というわけです。

6 第3の要件の登場

これは、共同正犯の要件として従来言われてきた「共同実行の意思」と「共同実行の事実」のほかに、新たに第3の要件が必要となったということを意味します。つまり、共同正犯と教唆・従犯とを区別するための要件です。

では、それは何なのか?

学説と判例では、その要件が違っています。

学説は「実行行為を行うか、これと比肩すべき重要な役割を演じること」が共同正犯となるための要件であるとします。

これに対して、判例は「その犯罪を自己の犯罪として行う意思があること」が共同正犯となるための要件であるとします。そして、この意思は「正犯意思」などと呼ばれています。

では、学説の示す基準と、判例の示す基準とでは、どちらがよいのでしょうか?

学説の基準と判例の基準とを比較すると、まず言えることは、学説の基準が客観的な役割による基準であるのに対し、判例の基準が主観的な意思による基準であるということでしょう。

もっとも、実際の適用上は、重要な役割を演じた者は、その犯罪を自己の犯罪として行う意思をもって犯行に関与していることがほとんどでしょうし、自己の犯罪として行う意思のある者は、ほとんどがその犯罪の遂行についての重要な役割を演じていると言えるでしょうから、その適用の結果は、ほぼ変わらないのではないか、と言われています。

しかし、客観的な基準が適切なのか、主観的な基準が適切なのか、というのは、実に面白いところです。どちらがより問題の本質を捉えているのでしょうか?

7 客観的な基準か主観的な基準か?

ここで、改めて、正犯と共同正犯と狭義の共犯(教唆犯・従犯)との違いを考えてみると、正犯は、犯罪事実について第1次的な責任を負う者、共犯は、これについて第2次的な責任を負う者されています。

ここで、共同正犯はどうか、というと、共同正犯は、共犯でありながら、正犯寄りに位置づけられ、第1次的な責任を負う者とされています。

しかし、共同正犯は、直接結果を生じさせた正犯とは異なり、全部責任を負う理由は、共同行為者の意思を通じた結果への因果性に求められます。つまり、それは、完全に「共犯」の理論です。

その意味では、共同正犯は、基本的には、教唆犯や従犯と異ならないハズです。

しかし、それにもかかわらず、共同正犯だけが、正犯と同列に、第1次的に責任を負う者とされる理由は何なのか?

これは、犯罪事実の実現に向けられた推進力の違いであると考えられます。

つまり、教唆犯や従犯と同様に、正犯(実行担当者)の内心を通じての結果に対する因果性こそが共同正犯における全部責任の根拠だとしても、その因果性、つまり、影響力の強さが半端ないからこそ、共同正犯は、教唆犯や従犯とは区別され、正犯と同様に、第1次的に責任を負う者と位置づけられると考えられます。

では、そうだとすると、その「推進力」を基礎づけているのは、共謀共同正犯者の、客観的な重要な役割なのか、主観的な自己の犯罪とする意思なのか?

これがこの問題の本質だと考えられます。

どちらなんでしょう?

みなさんは、どちらだと思いますか?

正犯は「自ら実行行為をする者」です。そして、実行行為は、構成要件的結果を発生させる現実的危険のある行為であり、結果が発生した場合の原因(因果の起点)でもあります。

その意味で、正犯が、犯罪事実の実現について、重要な役割であることは言うまでもありません。

そして、その実行行為が重要であるというのは、犯罪事実の実現について、その結果発生の危険や結果との因果関係という意味で、客観的に重要だということであって、主観的に行為者がどう思っていたか、というものではないでしょう。

そうすると、共謀共同正犯としての基準を「実行行為と比肩すべき重要な役割を演じたこと」という客観的な役割に求める学説の立場のほうが、この関係を率直に表現していると言えます。

これに対して「その犯罪を自己の犯罪として行う意思」というものが、この犯罪実現への推進力として、どのような意味があるのか、というと、これはチョット疑問です。これは、行為者の内心の問題であって、これでは直ちに、他の共同行為者への影響とはならないからです。

8 共謀共同正犯は正犯か共犯か?

共謀共同正犯か教唆犯・従犯かを分ける基準として、判例の採用している「その犯罪を自己の犯罪として行う意思」は、正犯意思と呼ばれます。つまり、この意思の存在は、共謀共同正犯の正犯性を基礎付けるという意味を持つ、ということです。

しかし、共謀共同正犯は、正犯なのでしょうか?

共謀共同正犯に限らず、共同正犯の「全部責任」を正当化しているのは、共犯の理論です。つまり、共同行為者の内心への影響力を通じた、結果への因果性です。その意味では、共同正犯は、そもそも共犯だと言えます。

もちろん、刑法60条は、その効果として「すべて正犯とする」と規定しています。そこで、このことをもって、共同正犯は正犯であると言う人もいるかもしれません。

しかし、共同正犯が最初から「正犯」であるならば、この刑法60条は、そもそも無駄なことを言っているということになります。そんなことを言わなくても、そもそも「正犯」だからです。

確かに、共同正犯の場合、共同実行者の少なくとも1人が、共謀内容の実現として実行行為を行い、犯罪を実現します。それゆえに、共同者全体として観察したときに、それが「正犯」であることは疑いがありません。

しかし、個々の構成員に分解して観察したときは、共同正犯者は、必ずしも全員が結果に対して「因果関係」を持っているというワケではありません。そこに最低限保障されるのは「他の共同者の内心を通じた因果性」にとどまります。これは、明らかに「共犯」の理論です。

そして、このように考えたときに、初めて「すべて正犯とする」という言葉は、意味を持ってきます。すなわち、本来共犯に過ぎない共同者を「すべて正犯として扱う」、それゆえに全員が「全部責任」を負う。これが、刑法60条の趣旨であると理解することができます。

正犯というのは「自ら実行行為を行う者」です。その意味では、実行行為を行わない共謀共同正犯は、正犯の概念には該当しません。それは、性質的には、あくまで共犯であり、共犯の処罰根拠によって犯罪事実に対して責任を負う者です。

「正犯とは自ら実行行為を行う者である」という正犯の概念は、客観的な基準によって正犯を規定するものと言えます。

これに対して、もし「正犯とは、ある犯罪事実を自己の犯罪として行う者である」というものに正犯概念を変更するとしたら、これは主観的な基準によって正犯概念を捉え直したということになります。

もし、判例が、共謀共同正犯と教唆犯・従犯との区別の基準を通じて、「正犯」という概念自体を、このような主観的な基準に変更してしまうのだとしたら、それこそ問題の射程は限りなく広くなります。それは、犯罪論体系自体を大きく組み替えることになるでしょう。

これまでの犯罪論体系では、正犯は、自ら実行行為を行う者ということで、正犯と共犯とが区別され、正犯であることは、この実行行為を行ったか否かによって認定されてきました。

しかし、これがもし「その犯罪事実を自らの犯罪として行う者」が正犯であると変更するならば、例えば、自ら実行行為を行った者であっても、自らの犯罪であるという意思(つまり正犯意思)なく行った場合には、その人は正犯ではないということになります。

そのうえで、その背後に「自らの犯罪であるという意思」をもって、実行行為者に関与した者がいたとしたら、その者こそが、正犯であるということになるでしょう。

では、この場合、実行行為を行った者はどのように扱われるでしょうか?

おそらく従犯(幇助犯)と扱われることになるでしょう。

そのうえで、背後に正犯意思のある者が存在すればよいですが、もしこのような者(正犯)が存在しなかったとすれば、正犯意思なく実行行為を行った者は、どう扱われるのでしょうか?

ここで「正犯のない従犯」というものを認めることになるかもしれません。

しかしそうなると、このような従犯は、正犯に従属していないわけですから、もしこのようなものを認めるなら、共犯論における正犯への従属性というところから、根本的に組み直して行く必要がある、ということになるように思います。

さて、判例は、そういうところまでを視野に入れて、共謀共同正犯と教唆犯・従犯との区別のメルクマールを「正犯意思」というものに求めているのでしょうか? どうなんでしょう?

その意味では、正犯の概念自体を動かすということはせず、これまで教唆犯や従犯として扱われていた関与形態の一部を「共謀共同正犯」として格上げする基準としては「実行行為に比肩すべき重要な役割を演じたこと」という基準を用いたほうがよいような気がします。

そのうえで、共同正犯は、その性質としては、あくまで「共犯」であり、全部責任の根拠も、まさにこのような共犯的な面から基礎づけられている、と素直に理解したほうがよいように、私には思えます。

そもそも、共同正犯は、完全な正犯ではないんです。その不完全な部分を、共犯理論によって補うことによって、正犯と同じ、犯罪事実に対する第1次的な責任を負わせてきたのです。その意味では、共同正犯の共同正犯たる意味は、その正犯部分にあるのではなく、共犯部分にあることは明らかです。これ以上、正犯性にこだわって何の意味があるのか、と私は思います。

9 現在における正犯・共同正犯・教唆犯・従犯

そこで、このような考え方の変化により、現在における正犯、共同正犯、教唆犯・従犯の関係がどうなるかというと、次の図のようになると考えられます。

ある犯罪事実についての第1次的責任と第2次的責任との区別は、まさに、共謀共同正犯と教唆犯・従犯を分ける、犯罪事実の実現に向けての重要な役割を演じたか否かに求められることになると考えられます。

10 教唆犯に対するイメージの変化

ところで、このような基準によって、共同正犯と加担犯とが区別されるようになったとすると、従来、教唆犯の例とされていたような事例のかなりの部分が、共謀共同正犯に取り込まれるということになると考えられます。

例えば、次のような事例です。

【事例】A女は、夫Xを殺害することを企て、インターネット上で殺人を請け負うと宣伝していたBに対して、Xを殺害してほしいと依頼し、1000万円を払った。この依頼に応じて、Bは、ある日、ライフル銃でXを撃ち殺した。この場合におけるAおよびBの罪責を論ぜよ。

まったく何ということのない事例で、これまでであれば、Bについては、殺人罪(刑法199条)、Aについては殺人教唆罪(刑法199条、61条1項)となると考えられてきました。

しかし、Xを殺害するために、殺し屋であるBに対して1000万円を支払うということ自体、殺人という犯罪事実を実現させるための推進力としては、著しいものがあると考えられます。そこで、この点を評価するならば、Bに対して1000万円を支払ったAは、この犯罪を実現することについての「重要な役割を演じた」ということになり、Aには、殺人教唆ではなく、殺人罪の共謀共同正犯(刑法199条、60条)が成立する、と考えられます。

このような結論自体は「自らの犯罪とする意思」という正犯意思の存在を、共謀共同正犯を教唆犯・従犯と区別するためのメルクマールとする、判例の立場でも同様でしょう。Xを殺したいのは、まさにAなのですから。

そうすると、逆に、教唆犯となるのは、どのようなものかと考えると、行為者が、その言動によって被教唆者に対して「犯罪を実現しようという意思」を起こさせたとしても、自分自身は、被教唆者がその実行行為に出て犯罪を実現するかについては、興味がなく、そのことは完全に被教唆者に委ねているという場合と考えられます。

そして、教唆犯をそうしたイメージのものと考えると、教唆犯が成立するという場面というのは、かなり限定されるものと考えられます。

現在の実務では、共謀共同正犯となる場面が圧倒的に多く、従犯(幇助犯)になる場面はかなり少なく、教唆犯となる場面は、かなり限定されています。

これは「共謀共同正犯の肥大化」などと、皮肉を込めて言われているところですが、共同正犯と加担犯の区別の基準が変わり、そのイメージが変われば、ある程度は当然の帰結なのだろうと思います。

ただ、学部や法科大学院での試験、また、司法試験などでは、そこまで深く考える必要はないと思います。

第4 共同実行の意思と承継的共同正犯

1 承継的共同正犯

次に、承継的共同正犯について見てみましょう。

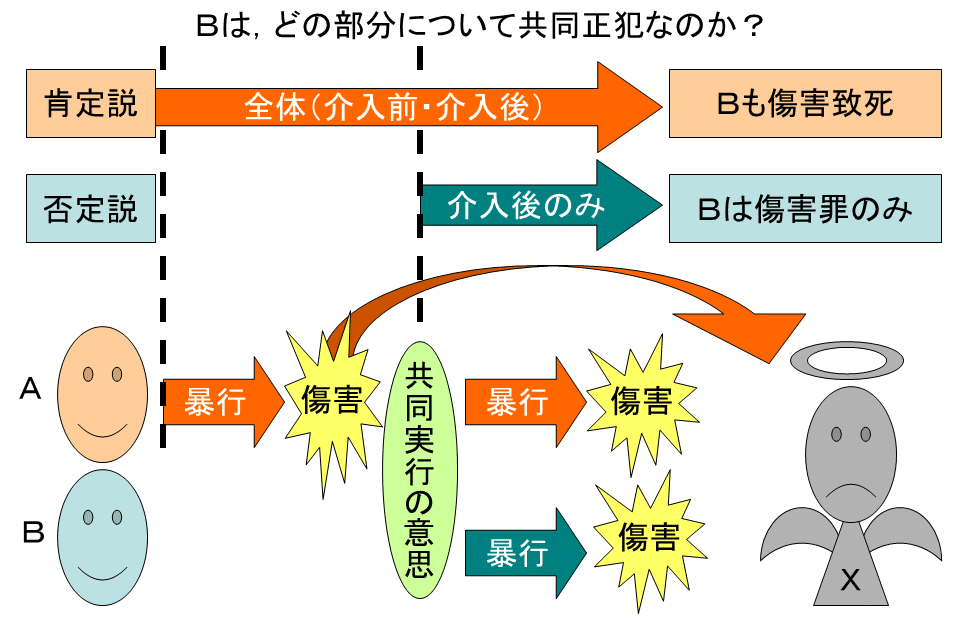

承継的共同正犯とは、先行者が、すでに実行行為の一部を終えた後、いまだ実行行為が終了する前に、後行者が、先行者と意思の連絡をしてこれに介入し、その後の実行行為を共同で行ったという場合をいいます。

この承継的共同正犯では、後行者が、介入後の犯罪にだけ責任を負うのか、介入前に先行者が行った犯罪についても責任を負うのか、ということをめぐって、学説が対立しています。

具体的な事例を前提に考えて行くことにしましょう。

2 【問題1】傷害致死罪の事例

この場合に、Aに傷害致死罪(刑法205条)が成立すること自体は、問題がありません。結局、Aの暴行によってXが死亡しているからです。

傷害致死罪は、傷害罪(204条)を基本犯とする結果的加重犯です。

傷害罪には、

故意犯としての傷害罪

暴行罪の結果的加重犯としての傷害罪

の2類型がありますが、本事例ではどちらの類型にも該当するでしょう。Aが行っている実行行為は「暴行」ですし、AにはXが「傷害」の結果を負うことについての予見があり、構成要件的故意も認められるでしょうから。

そして、その結果、Xが死亡しており、傷害致死罪の「重い結果」も発生しています。Aも、Xが死亡するとまでは考えていなかったでしょうが、当然、この重い結果についての予見可能性(過失)はあったと考えてよいでしょう。

さて、問題はBです。傷害致死罪の共同正犯となるのか、傷害罪の限度で共同正犯になるにとどまるのか、ということが問題となります。

仮に、AがXに対して暴行を始める最初の段階からAとBとの間に意思の連絡、つまり「共同実行の意思」があったのであれば、結果として、Aの暴行からXの死亡という結果が発生したとしても、Bが傷害致死罪の共同正犯となることに何の問題もありません。この点について学説の争いはありません。共同正犯とは、このような「全部責任」を認める制度だからです。

ところが、【問題1】では、Bが介入してきたのは、すでにAがXに対して一定の暴行を行った後です。つまり、AとBとの間に「共同実行の意思」が発生したのは、この犯罪事実の途中の段階です。

この場合でも、Xに発生した死亡という結果が、Bの介入した後のAまたはBの暴行から発生したのであれば、Bにも傷害致死罪が成立することは問題ありません。

【問題1】で問題なのは、Xの死の結果がBの介入する前のAの暴行から発生しているからです。この場合に、Bは、介入前の、つまり「共同実行の意思」が形成される前の、Aの暴行によって発生したXの死亡という結果にまで責任を負うのか、ということが問題となります。

この点については、肯定説と否定説とが対立しています。

肯定説は、後行者であるBは、すでに先行者であるAが実行行為の一部をしていることを充分承知しながら途中から介入しているので、介入前にAが実現した部分も含めて犯罪の全体についてBの責任を認めてよい、と説明します。

しかし、共同正犯における「全部責任」の根拠は、共同実行の意思による他の共同者に対する心理的な影響力を通じた結果に対する因果性に求められます。

そうすると、AとBとの間に共同実行の意思が形成される前のAの行為やそこから生じた結果については、Bは因果性を持たず「全部責任」を正当化する理論的根拠がありません。ですから、後行者Bは、介入後のA・Bの行為やそこから生じた結果についてのみ責任を負うと考えるのが、論理的です。つまり、否定説をもって正当とすべきでしょう。

そうすると【問題1】のBは、介入後にA・Bが発生させた傷害結果についての傷害罪の限度で責任を負い、介入前のAの暴行から発生した傷害やこれによる死の結果(傷害致死罪)については、責任を負わないということになります。

3 【問題2】強盗罪の事例

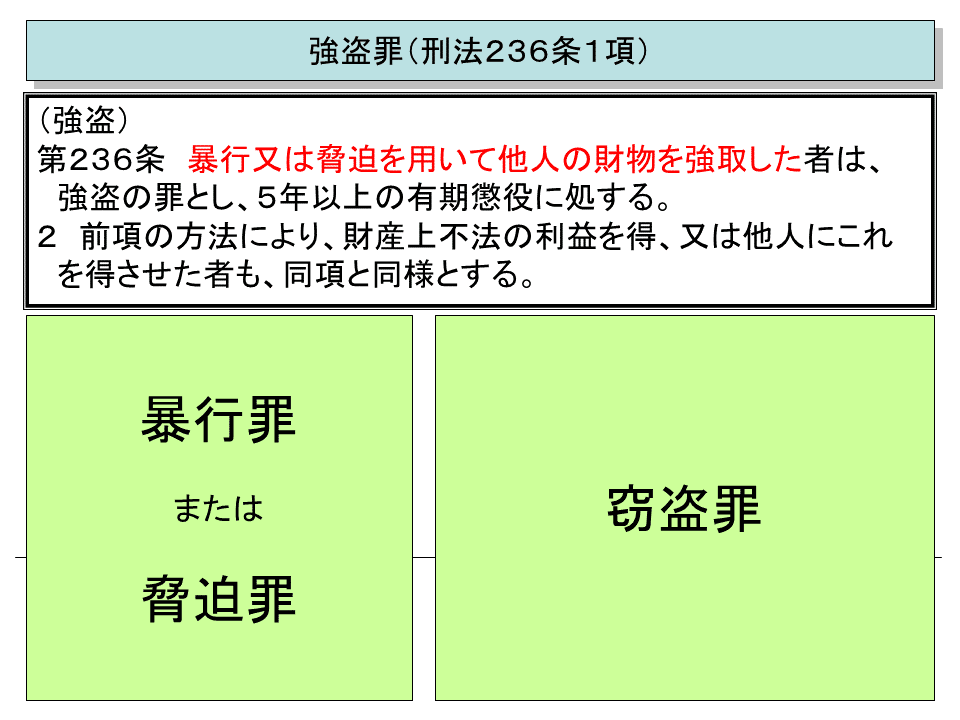

次に、強盗罪(刑法236条)の事例を見てみることにしましょう。

【問題2】の場合、Aに強盗罪が成立することは問題ありません。問題は、Bについて、強盗罪(刑法236条1項)の共同正犯が成立するのか、窃盗罪(刑法235条)の共同正犯が成立するのか、という点です。

傷害罪や傷害致死罪については、この講座の中でその構成要件を何度も見てきていますが、強盗罪については見たことがないので、まず、強盗罪の構成要件がどんなものなのか、ということについて確認しておくことにしましょう。

強盗罪については、刑法236条に規定があり、1項が財物を客体とする強盗罪について、2項が財物以外の財産上の利益を客体とする強盗罪について規定しています。

刑法

(強盗)

第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

1項の規定する強盗罪は、単に「強盗罪」と呼ばれたり、2項で規定されている強盗罪と対比される際には、特に「1項強盗罪」などと呼ばれたりします。2項の規定する強盗罪は、「強盗利得罪」と呼ばれたり「2項強盗罪」と呼ばれたりします。

本問は、1項強盗罪についての問題です。

1項強盗罪の構成要件は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取」することです。

1項強盗罪は、結合犯と呼ばれるタイプの犯罪で、結合犯は、2つの犯罪が結合した形をした犯罪です。1項強盗罪の場合は「暴行罪または脅迫罪」と「窃盗罪」とが結合した形をしています。

つまり、強盗罪の前半部分は「暴行罪」または「脅迫罪」の構成要件、後半部分は「窃盗罪」の構成要件になっています。

そこで、まず、後半部分の「窃盗罪」の構成要件を見ると、次のような感じになっています。

刑法

(窃盗)

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪(刑法235条)の構成要件は「他人の財物を窃取した」ことです。

窃盗罪は結果犯であり、その構成要件要素としては、

実行行為としての「窃取行為」

結果としての「窃取の結果」

両者の間の因果関係

構成要件的故意

超過的内心傾向としての「不法領得の意思」

という5つの構成要件要素から出来ていると解されています。主観的構成要件要素としては、構成要件的故意のほかに、「不法領得の意思」と呼ばれる超過的内心傾向が要求されていると解するのが判例・通説の立場です。

1~3を意味しているのが「窃取」の概念ですが、これは、占有者の意思に基づかないでその占有する財物の占有を離脱させ、自己または第三者の占有下に入れること、を意味しています。

次に、前半部分の「暴行罪」「脅迫罪」ですが、「暴行罪」については、すで何度か見てきたところです。

暴行罪(刑法208条)は、挙動犯であり、結果を持ちません。そのため、構成要件要素としては、①実行行為である「暴行」と、②これについての構成要件的故意の2つになります。

この場合の「暴行」とは、人の身体に直接向けられた有形力の行使と解されています。これを「狭義の暴行」と言います。

刑法

(暴行)

第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(脅迫)

第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

また、脅迫罪(222条1項)も、暴行罪と同様の挙動犯で、その構成要件要素は、①実行行為としての「脅迫」と、②これについての構成要件的故意です。

「脅迫」とは、人に対して害悪を告知することですが、脅迫罪においては、その害悪の内容が「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」(1項)または「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」(2項)に限定されています。脅迫罪のこの「脅迫」概念は、「狭義の脅迫」と呼ばれています。

強盗罪も脅迫罪も、その法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされており、同じです。

以上のような、窃盗罪と暴行罪・脅迫罪についての理解を前提として、それを結合させた強盗罪というものを単純に考えるならば、下の図のようになります。

しかし、実際には、2つの犯罪を結合させる際に、新たな構成要件要素が加わったり、構成要件要素の内容が変容されたりということがなされています。

強盗罪の場合には、暴行または脅迫から「相手方の反抗抑圧」という結果が発生されることが要求されています。

そのため、強盗罪における暴行・脅迫は、当然に「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫」に限定されることになります。これを「最狭義の暴行」」「最狭義の脅迫」と言います。

さらに、暴行罪または脅迫罪と、窃盗罪という2つの構成要件が結合されたことにより、強盗罪の「実行行為」は、暴行または脅迫と、窃取行為の2つになったワケですが、構成要件的故意や超過的内心傾向などの主観的な構成要件要素は、実行の着手の時にその存在が必要とされます。

そこで、窃盗罪の構成要件的故意や超過的内心傾向も、最初の暴行・脅迫の時点に移動されます。下図のような感じです。

なお、細かい用語法ですが、占有者の意思に基づかないでその占有する財物をその占有下から離脱させ、自己または第三者の占有下へと入れること、を一般に「盗取」と言います。刑法は、この概念を

窃盗罪(235条)では「窃取」

強盗罪(236条1項)では「強取」

昏酔強盗罪(239条)では「盗取」

と書き分けていますが、そこに意味はありません。その内実は、いずれも「盗取」です。そのため、窃盗罪・強盗罪などの犯罪は「盗取罪」と呼ばれています(これは詐欺罪・脅迫罪などの「交付罪」に対する概念です)。

強盗罪の場合は、暴行・脅迫を手段として盗取が行われるため、特に「強取」という言葉が使われていると説明されています。

そこで、上の図の「窃取」を「盗取」に書き換えたのが、下の図です。

強盗罪(刑法236条1項)の構成要件は、以上のようになります。

以上を踏まえて、強盗罪を説明すれば、それは、暴行・脅迫を用いて相手方(占有者や占有補助者)の反抗を抑圧し、その状態下において、その占有者から財物を盗取する(財物を奪う)という犯罪ということになります。

結合犯の存在意義

ところで、結合犯と呼ばれる犯罪には、どういう意味があるのでしょうか?

結合犯の場合は、2つの犯罪が結合されていますが、このことによって、最初の犯罪の実行行為を開始した時点で、全体としての結合犯の実行の着手が認められることになります。

例えば、強盗罪の場合であれば、暴行によって相手方の反抗を抑圧して相手方の財物を奪うということを意図して、相手方に対して、その反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を開始した時点で、強盗罪の実行の着手が認められるということになります。

そのため、この時点で、仮に、相手方のほうが強くて相手方の反抗を抑圧することができず、逆に、行為者が取り押さえられてしまったとしても、行為者には強盗未遂罪(243条、236条1項)が成立することになります。

そのため、結合犯は事前犯と言われます。そこには、全体としての犯罪の未遂罪の成立を早める、という機能があるということです。

さて、強盗罪に関する以上の知識を前提に、話を承継的共同正犯に戻すことにしましょう。

では、肯定説と否定説の、それぞれ主張を見てみることにしましょうか。

この論争の中で、肯定説の論者が使っている「相互利用・補充の関係」といのは、かなり起爆力の強いマジックワードです(笑

そして、確かに【問題1】の場合とは異なって、【問題2】の場合のBは、Aによって事前に作り出されていた、Xの反抗抑圧という状態を利用して、利益を受けていると言えます。そこで、この「相互利用・補充の関係」というワードがこの【事例2】の場合にはチカラを持ってくるワケです。

この問題の焦点は、結局は、共同正犯において共同者の全員が「全部責任」を負うこととなる理由は何なのか、ということに集約されます。

共同行為者相互間に「相互利用・補充の関係」があり、みんなで協力して犯罪を実現させたから、というのがその理由なのか、共同行為者の内心を通じた結果に対する「心理的な因果性」がその理由なのか、ということです。

4 【問題3】強盗致死罪の事例

【問題3】は、【問題2】の事例を少し変形したものです。

【問題3】では、先行者であるAは、暴行によって、Xを反抗抑圧させているにとどまらず、Xを死亡させてしまっています。そこで、この場合に、その後に犯罪に介入してきたBは、どの限度で責任を負うか、ということです。この場合、4つの結論を考えることができます。

肯定説1:強盗致死罪の共同正犯の成立を認める。

肯定説2:強盗罪の限度で共同正犯の成立を認める。

否定説1:窃盗罪の限度で共同正犯の成立を認める。

否定説2:占有離脱物横領罪の限度で共同正犯の成立を認める。

否定説は、いずれも承継的共同正犯において、後行者Bは、介入前のAの行為や結果に対する責任を負わないという立場ですが、【問題3】では、占有者であったXが死亡しているため、結論が分かれます。

それは、一般に「死者には占有がない」と考えられているからです。

そこで、Xが死亡したことによって、財物に対する占有がなくなり、財物が占有離脱物だと考えれば、Xの死亡後に介入したBは、占有離脱物横領罪になる、というのが素直な考え方です(否定説2)

しかし、このような事例において、一定の限度で「死者の占有」を肯定する見解や、行為者との関係で「生前の占有が継続している」とする見解もあります。このような見解に立てば、Bには窃盗罪が成立することになります(否定説1)。

他方、肯定説の場合も、どこまでの範囲でBにAの行為による結果の責任を負わせるべきかについては、争いがあります。

「相互利用・補充の関係」を共同正犯における全部責任の理由と考える場合には、Bとしては「Xが死亡した」ということまでは利用していないので、財物の奪取が楽になった「反抗抑圧」の限度、つまり、強盗罪の限度で、Bは責任を負う、と考えるワケです。

5 【事例4】共同実行の意思のない事例

最後に検討するのは、【事例2】を別の方向に変形した事例です。

この【事例4】では、Aは、特にBの助けを借りることなく、強盗罪(刑法236条1項)を敢行したうえで、その場を立ち去っています。

しかし、ここに、一部始終を物陰から見ていたBがおり、Aによって作られたXの反抗抑圧状態を利用して、財物を奪って逃げた、という事案です。

この事案は【問題2】と似ていますが、AとBとの間には、意思の連絡がありません。つまり「共同実行の意思」がありません。そこで「共同実行の意思」を共同正犯の成立要件の1つと考える立場からは、A・B間には共同正犯が成立しない、ということになります。

また、共同正犯における全部責任の根拠を「相互利用・補充の関係」に求める見解でも、この場合は「相互」ではなく、Aによって作出された状況をBが勝手に一方的に利用しているだけなので、共同正犯ではない、という結論になるでしょう。

第5 おわりに

今回も、かなり歯ごたえのある内容だったと思います。

お疲れ様でした!

これで「共同正犯」ついての1回目が終わり、共謀共同正犯と承継的共同正犯については押さえたワケですが、共同正犯についての絶対にハズせないテーマとして「過失犯の共同正犯」があり、さらに、共犯全体に関わる難問として「共犯と身分」という問題があります。

そこで、次回は、共同正犯の2回目として「過失犯の共同正犯」を取り上げます。

また、これは「共同実行の意思」の内容と「共同正犯の故意」に関わる問題なので、同時に「共同正犯の錯誤」についても触れることにします。

次回も結構、歯ごたえがありますが、面白いですよ。

お楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?