【学ぼう‼刑法】「利欲犯」の甘い罠~窃盗罪はなぜ器物損壊罪よりも刑が重いのか?~

第1 はじめに

私はそもそも暗記など大嫌いなほうなのですが、司法試験の受験中、さすがにこのフレーズだけは暗記しておかなければならない、と思えるものが、いくつかありました。

その1つが「不法領得の意思」の定義。

「不法領得の意思」は、判例・通説によれば、窃盗罪などの領得罪に要求される超過的内心傾向であり、書かれざる構成要件要素です。

なぜ、書かれてもいないものが要求されていると解されているかというと、これには、①使用窃盗の不可罰性を基礎づける、②窃盗罪と毀棄罪とを区別する、という2つの機能があるからだと一般に説明されています。

この「不法領得の意思」は、刑法各論の論点の中でも最重要と言ってもよいものであり、不法領得の意思必要説と不要説とが対立しているとともに、必要説の内部でもその定義をめぐって、さらに争いがあるというものです。

論文試験の答案でこの論点を展開する際には、どの説を採るにせよ、必ず、判例の採用している「不法領得の意思」について説明し、それを支持するなり、批判するなり、ということが必要でした。

ですから、判例の採っている「不法領得の意思」の定義については、暗記が必須で、まずこれを書かないと格好が付かないものでした。

だから、判例の採る「不法領得の意思」の定義は、いまでもソラで言えますよ。

……ええと、なんだったけな?

まあ、あとで言います。

いずれにせよ、今回は「不法領得の意思」のもつ2つの機能のうち、②に関する話題です。

第2 不法領得の意思

1 不法領得の意思とその機能

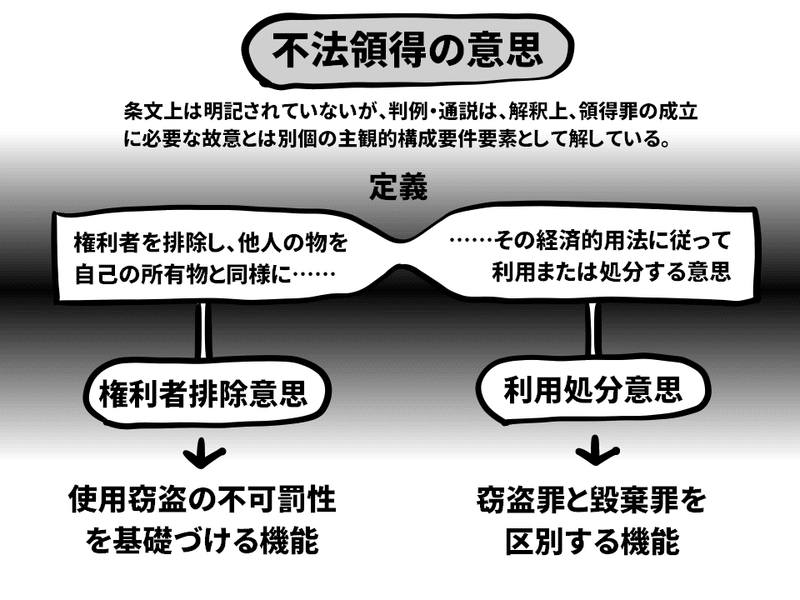

「不法領得の意思」は、判例によれば

権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に、

その経済的用法に従って利用または処分する意思

と定義されています。

この定義は、前半の「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に」する意思という部分と、後半の「その経済的用法に従って利用または処分」する意思という部分の2つから出来ています。

そして前半の部分は「権利者排除意思」と呼ばれ、これには使用窃盗の不可罰性を基礎づけるという機能があり、後半の部分は「利用処分意思」よ呼ばれ、これは窃盗罪と器物損壊罪とを区別する意味をもつ、と説明されています。

2 不法領得の意思をめぐる学説の対立

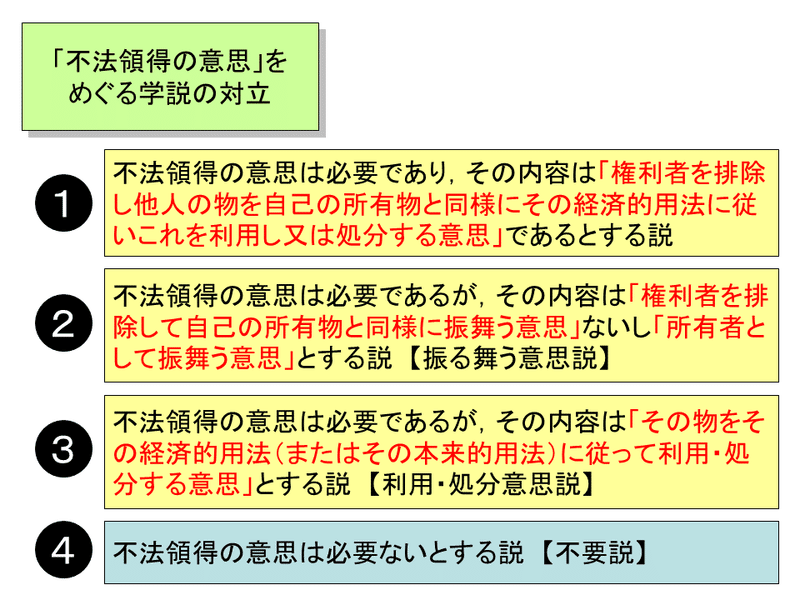

学説には、判例のように「不法領得の意思」を必要とするという説のほか、不法領得の意思は必要だが、その内容は判例とは異なり「権利者排除意思」のみが必要であるとする説、逆に「利用処分意思」のみが必要であるとする説、また「不法領得の意思」という書かれざる構成要件要素を認める必要はないとする不要説があり、対立しています。

次の図ような状況です。

第3 窃盗罪と毀棄罪との区別

上述したとおり「不法領得の意思」の機能としては、①使用窃盗の不可罰性を基礎づける、②窃盗罪と毀棄罪とを区別する、という2つの機能があると言われており、①についても、それはそれで語るべきことは多いのですが、ここで話題としたいのは、②の機能のほうです。

1 利用処分意思の機能

「不法領得の意思」を必要とする説のうち、「その経済的用法に従って利用または処分する意思」=「利用処分意思」をその内容として要求する説は、この意思は、窃盗罪と毀棄罪とを区別するうえで必要だと言います。

つまり、他人の占有する財物をその意思に基づかないでその占有下から離脱させ、自己または第三者の占有下に入れれば、客観的な事実としては、刑法235条の「他人の財物を窃取した」という内容に該当します。つまり、窃盗罪の客観的構成要件要素を充足します。

そして、このような客観的構成要件要素に該当する事実を認識・予見している限りは、その構成要件的故意にも欠けるところはありません。

そこで、窃盗罪の客観的構成要件要素・主観的構成要件要素が、これらに尽きるならば、例えば、他人の占有物を破壊目的で持ち出した場合にも、行為者には窃盗罪が成立することとなります。

そして、不法領得の意思不要説の論者は「それでいいのだ」と言います。

これに対して、利用処分意思を要求する論者は「それは妥当でない。この場合は毀棄罪(器物損壊罪)とすべきであって、窃盗罪の成立を認めるべきではない」と主張します。

つまり「利用処分意思」をめぐる必要説と不要説との対立は、ある共通の結論を妥当としながら、その結論を導くための「理論構成」で対立している、のではなく、そもそも、どのような結論が妥当かという「結論」それ自体を争っている論点だと言えます。

ですから、そもそも、破壊目的であれ何であれ、他人の占有物をその意思に基づかないで離脱させ、自己または第三者の占有下に入れた場合は、窃盗罪でよいのだ、と考えるのであれば、利用処分意思については、当然、不要説が帰結されることとなります。

問題は、それで妥当かどうかです。

2 占有侵害に尽きるのか?

窃盗罪をはじめとする、奪取罪(占有移転罪)は、他人の占有している財物の占有を奪うものであり、占有侵害をその内容とします。

占有を奪われてしまえば、所有者その他の権利者は、その物を一切使うことができなくなってしまいますから、その物の効用(利用価値)は完全に失われてしまっていると言えます。そこで、この点を重く見て、占有を奪った場合は窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)として処罰してよいのだ、という考え方にも理解できるところはあります。

しかし、窃盗罪をめぐるいくつかのことを考え合わせると、占有を奪った場合は常に窃盗罪にしていよい、という考え方には賛成できないところがあります。

まず、既遂時期です。窃盗罪の既遂時期については、一般に取得説という考え方が支持されています。これは、行為者が財物に対する占有者の占有を排除し、自己または第三者の占有を取得したときに既遂となる、という考え方です。

しかし、もし占有の侵害を重く見るのであれば、むしろ、財物に対する占有者の占有が排除された時に既遂を認めるのが妥当でしょう。通常の形態による窃盗では、この排除時と取得時とがそう明確に分離することはありませんが、例えば、列車の貨物を盗むために、一定の場所で列車から貨物を落として、その後、その場所に落とした貨物を拾いに行く、というタイプの窃盗の場合には、排除時と取得時とが分離します。

そして、この場合の窃盗罪の既遂時期については、行為者が貨物を落とし、占有者の占有が失われた時(占有喪失時)ではなく、その後、行為者が落とした貨物をその場所に拾いに行き、占有を取得したとき(占有取得時)であるとされています。

しかし、窃盗による処罰根拠を、これによる占有侵害にのみ求めるのであれば、むしろ侵害時(財物に対する占有者の占有が失われた時)にこそ既遂を認めるべきだということになるでしょう。

それなのに、なぜ、窃盗罪では、占有を喪失させことだけではなく、自己または第三者が占有を取得したことが「構成要件的結果」として必要であるとされ、その発生時期が既遂時期とされているのでしょうか?

言い換えると、窃盗罪における「占有の取得」という結果は、窃盗罪に何を要求しているのでしょうか? そこには「占有者の占有の喪失」だけにとどまらない何かが存在しているように思われます。

3 窃盗罪はなぜ毀棄罪よりも刑が重いのか?

もう1つの疑問点は、窃盗罪はなぜ毀棄罪(器物損壊罪)よりも刑が重いのかという点です。窃盗罪と器物損壊罪の条文は次のとおりです。

(窃盗)

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(器物損壊等)

第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窃盗罪の法定刑の上限が懲役10年であるのに対し、器物損壊罪の法定刑の上限は懲役3年であり、その重さは随分と違います。この違いは、いったい何に由来するのか、という点です。

先ほども述べたように、被害者が財物に対する占有を行為者に奪われた場合、被害者は、その財物を一切使用することができなくなってしまいます。その時点で、その効用は失われます。この点では、その法益侵害結果は、その財物が完全に破壊された場合と同一といえます。

その意味では、窃盗罪も器物損壊罪も、それによる法益侵害の最大値を考えると同じであるように見えます。

しかし、それにもかかわらず、窃盗罪の法定刑のほうが器物損壊罪のそれよりもはるかに重いのです。それはなぜでしょうか?

このような点を考えると、そこには「利用処分意思」不要説だけでは解けない何かがあるように感じられるのです。

4 利欲犯による説明とその問題点

この点を「利欲犯」という概念を使って説明する考え方があります。

私は、この考え方を司法試験受験時代に平野龍一先生の本で知ったように思っていたのですが、今回、探してみたものの、どうしても見つかりません。そこで、同様の考え方を採っている前田雅英先生の教科書から該当部分を引用してみます。

本来の用法に従って利用する意思」は違法性に影響する要素ではない。この意思があるからといって客観的法益侵害性が高まるものではない。領得罪と毀棄罪とは他人の財物への法益侵害性には差がない。むしろ毀棄罪の方が大きいともいえる(そもそも領得罪と毀棄罪は、客観的法益侵害性に還元し得ない相違を含む)。にもかかわらず、領得行為を重く処罰するのは、国民にとって誘惑的な行為で犯しやすい犯罪であり、それ故に厳しく禁圧する必要があるからである。

例によって引用文献が古いのはご容赦を!

ここには「利欲犯」という言葉は出てきませんが、要は、古来、犯される犯罪の中でも窃盗罪などが格段に多いのは、それが誘惑的な行為であり、犯しやすい犯罪であるということに基づくと説明します。そのうえで、このような誘惑的な犯罪を禁圧するためには、より重い刑を掲げて対処する必要があるので、窃盗罪の刑は器物損壊罪の刑よりも重く処罰されているのだ、と説明します。

つまり、利益を欲して犯罪に走るというのは、人の常であり、これを防止するために、利欲犯に対しては重く処罰する理由があるといいます。

いかがでしょうか?

私は、司法試験の受験中、初期のころは大塚仁先生の『刑法概説』を基本書としており、大塚仁先生が不要説であり、このような考えに触れたことがなかったため、この見解に初めて接したとき、まさに「シビれるような感動」を感じたことを鮮明に覚えています。その時は、もう「この説しかない!」と思い、また、この説によって答案を説得的に書くことができる、と確信したものです。

いや、しかし、これこそが、あとでよくよく考えてみれば「利欲犯の甘い罠」だったワケで、刑法に対する理解をまた1つ深めるきっかけとなったものです。

現在の私は、この利欲犯による説明には、致命的な欠陥があると考えています。それは、この見解は、

法益侵害性がまったく同じ行為であっても、

誘惑的で、厳しく禁圧する必要がある、

という場合には、責任が増大するものとして

重く処罰することが可能である

ということを肯定しているからです。これはヤバいです!

なぜ、これがヤバいのかということを理解していただくために、項を改めて少し根本的な問題に遡って説明することにしましょう。

第4 同害報復から責任主義まで

1 ハンムラビ法典による処罰の限定

ハンムラビ法典は、古代バビロニアの王ハンムラビが発布した法典です。

そこには、有名な「目には目を、歯には歯を」という「同害報復」の思想について定めたタリオの法が記述されていたそうです。

この「同害報復」という思想は、現代の感覚からすれば残酷な法のように感じられますが、無制限報復が一般的であった当時としては、その報復を制限するという意味で、人道的な側面をもっていたようです。

実際「やられたらやり返す! 倍返しだ!」という思想よりは、ずっと人道的な考え方と言えるでしょう。

しかし、その人道的な側面にも限界がありました。

つまり、真に均衡が保たれるべきなのは、行為者の惹き起こした侵害と行為者に対して科せられる侵害(刑罰)なのかという問題です。

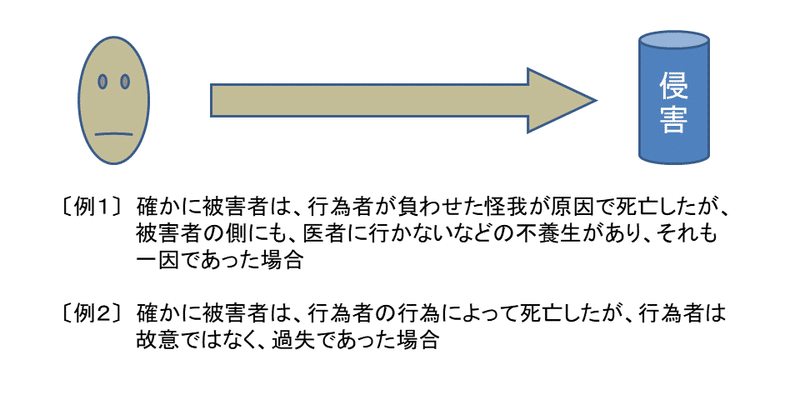

例えば、次に書かれている〔例1〕〔例2〕のような場合です。

〔例1〕の場合は、確かに行為者は被害者が死亡する一因を作ったとは言えるかもしれませんが、それがすべての要因ではないでしょう。それにもかかわらず、発生した侵害のすべてについて「責任」を負わされるのでしょうか?

〔例2〕の場合は、確かに、被害者を死亡させたのは行為者です。しかし、それは行為者が望んでそうしたワケではないのです。それでも行為者は、やはり発生した侵害のすべてを引き受けるべきなのでしょうか?

ここから「刑事責任」というものに対する人類の分析が始まります。

2 責任主義による刑事責任の限定

人は、法益侵害をどのように惹き起こすのか?

人(人格)には、自由意思があり、人はその自由意思に基づいて自らの身体を操り、行為をします。そして、この行為を通じて、外界に影響力を与え、因果の流れを操って、法益侵害を発生させます。

そこで、仮に、発生した法益侵害を「100点」とした場合、この法益侵害に対して「行為」がどの程度の影響力(何%)をもっていたかによって、この行為の点数が決まります。これが違法性です。

また、この行為を操っていたのは、行為者の人格ですが、行為者がこの行為に対してどの程度の影響力(何%)をもっていたかよって、この違法な行為について行為者人格が引き受けるべき点数が決まります。これは、違法な行為をしたことについて行為者を非難することができる程度と表現することもできます。これが「責任」です。

そこで次のように言うことができます。

例えば、法益侵害という結果は同じく「100点」でも、2段目の場合は、法益侵害に対する行為の影響力は50%であり、それゆえに帰属の程度も50%なので、行為の点数は「50点」となり、さらに、行為に対する意思支配の程度が50%であることから、最終的に、行為者人格に帰属する責任の程度は「25点」となります。

また、一番下の段では、行為の法益侵害に対する影響力は100%ですから、行為の違法性の程度も「100点」ですが、しかし、行為に対する意思支配の程度が5%なので、結果として責任の程度は「5点」にとどまります。

こうして、法益侵害から、それを惹き起こした違法な行為の評価が決まり、さらに、違法な行為からそれを支配していた人格への非難の程度が決まる、という形で、最終的に「刑事責任」の量が決まると考えられます。

そして、このようにして得られた行為者の責任の量と行為者に対して科せられる刑罰(苦痛)の量は等しくなければならない(上回ってはならない)という考え方が、近代刑法の大原則の1つである責任主義という考え方です。

3 減軽の理論と加重の理論

以上のように、責任主義によって主張されてきた「責任」という考え方は、減軽の理論です。法益侵害を出発点としつつ、これを低減させる方向で働きながら、最終的な責任量を導くものであるという理解が理に適っています。

ところが、これと真っ向から対立する考え方が刑法学に2つあります。

1つは、行為反価値論です。

もう1つが、今回の「利欲犯への重罰化」にも見られる、禁圧の必要性によって責任が増大するという考え方です。

まず、行為反価値論(行為無価値論)は、行為の違法評価には、行為からもたらされた結果(結果反価値的要素)だけでなく、これとは無関係の、行為の客観的行為態様や、行為者の主観的態様(動機・目的など)といった行為反価値的要素が影響するという考え方です。

この場合に、影響の仕方にも2方向のものがあり、違法性を増大させる方向にも違法性を減少させる方向にも、どちらの方向でも働くという考え方と、専ら違法性を減少させる方向でしか働かないという考え方があります。

一般的に行為反価値論(二元的人的違法論)と呼ばれている考え方は、前者の考え方で、後者の考え方は、少数説で「跛行的結果反価値論」と呼ばれています。

この前者の考え方に立った場合、たとえ法益侵害性(結果反価値性)が同じであっても、行為反価値性(例えば、倫理規範違反の程度)が大きいという場合には、行為の違法性が大きくなるということが肯定されます。

極端な例で言えば、法益侵害性はごく微量あるいは皆無であっても、倫理規範違反性(あるいは社会的相当性からの逸脱の程度)が著しい場合には、行為の違法性は大きくなるということが肯定されます。

そうすると、極端な場合、ハンムラビが主張した「同害報復」を超える刑罰を科せられるということも、行為反価値の程度次第では可能である、ということになります。

この点が、結果反価値論(法益侵害説)の論者から、行為反価値論(倫理規範違反説など)の論者が強く批判されるところです。

行為反価値論によれば「倫理」や「社会的相当性」などというよく解らないもので刑罰が加重されてしまい、場合によっては、ハンムラビ法典以前のような結論をも招来しかねないからです。

しかし、この点は、仮に違法論では結果反価値論を採用したとしても、「禁圧の必要性が大きい場合には、責任が増大し、厳しい処罰が可能である」という考え方を採ってしまった場合には、結論は同じです。

つまり、行為の違法性の程度がどうであれ、その行為に対する「禁圧の必要性」が大きければ、重い刑罰を科すことができる、ということになってしまうからです。

この場合も、禁圧の必要性が大きければ、結果として、法益侵害の量を上回る刑罰を行為者に科すことができることになってしまい、やはりハンムラビ法典以前のような結論を将来しかねないのです。

だから、窃盗罪が器物損壊罪よりも重く処罰される理由について、一度は「利欲犯」による説明にシビれるほど感動した私でしたが、いまでは、これは採ることができない、と考えるに至っています。

行為反価値論にせよ、禁圧の必要性による責任増大の理論にせよ、これらの最大の問題点は、これまで人類が積み上げてきた「責任主義」による「減軽の理論」を底抜けにしてしまうことです。

行為反価値論によれば「倫理規範違反の程度が大きい」と言うことで、責任増大の理論によれば「禁圧の必要性が大きい」と言うことで、国家は、いくらでも行為者に対する処罰を重くすることが可能です。

ハンムラビが「報復の上限」として定めた「害悪の程度」すら、そこでは歯止めとして働きません。それでは、古代バビロニア以前です!

責任主義をはじめとする刑法理論は、国家による刑罰権に対して歯止めをかけるものでなければ意味をなしません。その意味で、行為反価値論に与することができないのと同時に、禁圧の必要性による責任増大という理屈にも、私は左袒することができないのです。

第5 窃盗罪が器物損壊罪よりも刑が重い理由

1 主観的違法要素の機能

では、窃盗罪の刑が器物損壊罪の刑よりも重く設定されている理由について、窃盗罪は誘惑的であるために禁圧の必要性が大きいという説明も採用できないとすると、その理由はいったい何でしょうか?

結論から言えば、この点につき、現在、私は、窃盗罪の主観的構成要件要素(超過的内心傾向)として「利用処分意思」を必要と解したうえで、それは主観的違法要素であり、これが存在することによって、窃盗罪のほうが、器物損壊罪よりも違法性が大きいからだ、と考えています。

そこで、まず、主観的違法要素というものの機能について確認しておきましょう。

主観的違法要素は、主観的な要素のうち、違法性に影響する要素です。

このような主観的違法要素というものを、結果反価値論の立場から認めることができるかについては、否定的な見解もありますが、私は肯定できると考えています。

主観的違法要素には、客観的な要素だけでは、いわば「白とも黒とも決めることができないグレーな状態」に対して、それを「白または黒に色づける」という機能があると考えられます。

例えば、ある人が、偽札をそうと知りながら購入した場合、これはどのような罪になるでしょうか?

結論的には、この人に「行使の目的」があれば、偽造通貨等収得罪(刑法150条)が成立しますが、「行使の目的」がなければ、犯罪は成立しません。

では、なぜ「行使の目的」つまり、真正な通貨等として使用する(流通させる)目的がある場合には犯罪が成立し、これがない場合は犯罪が成立しないこととされているのでしょうか?

これは、行為者の主観的態様が行為のもつ法益侵害の危険性に影響を与えているとされているからと考えられます。

つまり、偽造通貨等収得罪の保護法益は、通貨の真正に対する公共の信用ですが、これを所持している行為者が「行使」をするつもりであれば、そこには危険があり、そのような目的がない場合にはそこに危険はない(少なくとも処罰に値するだけの危険はない)と考えられるからです。

このように客観的な事実だけでは「Aである」とも「Aでない」とも、どちらとも評価できない場合に、行為者の主観的な態様(要素)によってこれを決めるということは、実は、法律上よく行われていることです。

例えば、民法697条1項の「事務管理」が成立するためには、その事務が「他人の事務」であることが必要ですが、この事務には、性質上の他人の事務、性質上の自分の事務、中性の事務の3つがあると解されています。そして、この場合のグレーゾーン、つまり、中性の事務については、管理者の意思によって決まるとするのが通説です。

また、民法761条の日常家事債務についても、同様の議論があります。この場合も、客観的に「日常の家事」の範囲に属するもの、客観的に「日常の家事」の範囲に属しないもの、どちらともいえないもの、の3つが考えられますが、客観面だけではどちらともいえないものについては、目的を考慮して判断されるとされています。

もちろん、刑法でも、同様の議論はあります。

例えば、強制わいせつ罪(刑法176条)が成立するために行為者に性的意図があったことが必要かに関する有名な最高裁判決は、次のように述べています。

刑法176条にいうわいせつな行為に当たるか否かの判断を行うためには、行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で、事案によっては、当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し、社会通念に照らし、その行為に性的な意味があるといえるか否かや、その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないことになる。したがって、そのような個別具体的な事情の一つとして、行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得ることは否定し難い。しかし、そのような場合があるとしても、故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく、昭和45年判例の解釈は変更されるべきである。

この判決は、昭和45年の最高裁判決の解釈を変更し、行為者に性的意図があったことを一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることについては否定していますが、わいせつな行為か否かを判断するについて、行為者の目的等を考慮すべき場合があり得ることは否定し難いと述べています。つまり、客観的事実だけではどちらともいえないグレーゾーンにおいては、現在でも、行為者の性的意図(主観的態様)によってわいせつな行為と判断される場合がある、ということを認めています。

このように「客観的な事実だけでは黒とも白とも判断しがたい場合に、主観的な態様によって決着をつける」ということは、法解釈学では、割と広く用いられている手法といえます。

そして、主観的違法要素(主観的構成要件要素)、とりわけ超過的内心傾向と呼ばれるものも、また同じで、客観的事実だけでは、危険その他の判断が明らかでないときに、これを補充し、色づける要素として機能していると考えることができます。

2 利用処分意思は、何を色づけているのか?

では、主観的な構成要件要素、とりわけ超過的内心傾向にこのような客観的な事実だけでは評価が曖昧な場合に、これを後押しし、色づける機能があるとして、この場合の「利用処分意思」は、何を色づけていると考えられるでしょうか?

それは「占有」を「利益」へと色づけているといえます。

というのも「占有」それ自体は、財物に対する事実上の支配にすぎず、それ自体は、財産上の利益とも、そうでないとも言えるものです。

例えば、友人がいきなりあなたの家にやって来て「明日から旅行に行くので、うちのワンちゃん預かって」と言われて犬を渡されたとしたら、どうでしょう?

これは「利益」でしょうか?

確かに「犬」自体は、それをお金を出して買い、ペットとして飼っている人もいるわけですから、財産ではあるでしょう。しかし、上記の例を見てもわかるように、その占有を開始したからと言って、そのこと自体が「利益」かと言われれば、利益であるとも、そうではない(むしろ不利益だ)とも言えるわけです。その意味で「占有」それ自体は、利益とも、不利益とも言えない、中性的な、いわばグレーな事実です。

そこで、これを「利益」に色づけるのが「利用処分意思」の存在であると考えられます。つまり、利用処分意思のある行為者が、占有を取得したときに、その占有は、はじめて「財産的利益」と評価されるということです。

そして、この「財産的利益」を得た、言い換えると「利得」したという点が、窃盗罪(などの領得罪)と器物損壊罪(などの毀棄罪)との違いであると考えられます。

3 「利得」は結果反価値的事実なのか?

以上のとおり、利用処分意思は、財物に対する事実上の支配という「占有」という事実を「利得」に色づける働きをするとして、次の問題は、この「行為者が利得した」という事実は、結果反価値的事実なのか、ということです。

結果反価値論は、違法性の実質に関しては法益侵害説を採るものです。つまり、法益の侵害またはその危険を惹起することを「違法性の実質」と考える見解に基づいています。

ということは、結果反価値的事実とは、単純に考えれば、その事実が法益侵害またはその危険性を惹起させたということを意味します。少なくとも、行為の違法性を増加させる方向では、そうです。

そうすると、もし利用処分意思が主観的違法要素だとするならば、この利用処分意思によって行為者が「利得」したことが、何らかの法益侵害またはその危険を惹起したと評価できなければなりません。

だとすると、行為者が「利得」したことによって、だれにどんな法益侵害またはその危険が生じていると言えるのでしょうか?

この点、被害者である財物の元占有者には、占有を失い、財物の使用・収益・処分ができなくなったということ以外の法益侵害があるとは考えられません。そして、この財物の効用の喪失は、財物が行為者の占有から離脱したこと(占有の喪失)によって生じたものであって、行為者が占有を取得したことによって生じたのではありません。いわんや、その占有の取得が行為者にとっての「利得」と評価されることによって生じたワケではありません。

では、その占有の取得が行為者にとっての「利得」と評価されるに至ったことで発生する法益侵害またはその危険とは、いったいどのようなものでしょうか?

差し当たり、考えられるものとしては2つあるように思います。

4 意思表示による財貨の交換を保障した財産秩序を破壊する危険性

1つは、意思表示による財貨の交換を保障した財産秩序を破壊する危険性という意味での「法益侵害の危険性」です。

私たちは、日常生活において生活に必要な何らかの物品(食料その他)を手に入れたいと思った場合は、売買などの契約を結び、代金を支払うなどしてこれら手に入れています。これが、私たちのする正常な経済活動であり、これを支えているのが「意思表示による財貨の交換を保障した財産秩序」です。「財産秩序」という言葉は「財産交換システム」と言い換えてもよいかもしれません。

いずれにしても、私たちの社会には、このような財貨交換のルールがあり、このルールに違反して財貨を取得することはできないとされています。

この財産交換システムは、社会の構成員が不正な手段で財貨を手に入れた時に破壊の危機に晒されます。単に、だれかの占有する財物が破壊されたというだけであれば、この財産交換システム自体は脅かされません。

しかし、だれかの占有していた財物が侵害・喪失されただけにとどまらず、その財物を正規のルート(=意思表示による交換)を経由せずに他者が手に入れたということになれば、権利者や占有者のもつ個々の財物が侵害されたというにとどまらず、この財産交換システムに対する信頼性自体が揺らぐことになります。

そこで、窃盗罪などの領得罪の場合は、器物損壊罪などとは異なり、ここに、財物を奪われた占有者(権利者)が被ったのとは異なる、別個の法益侵害の危険性を見いだすことができます。

そして、この財産交換システムの存立を脅かすという法益侵害の危険性が加わることによって、窃盗罪などの領得罪は、器物損壊罪などの毀棄罪よりも重く処罰されているのだ、と説明することが可能です。

なお、余談ですが、強盗利得罪(刑法236条2項)、詐欺利得罪(246条2項)、恐喝利得罪(249条2項)の文言は「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」と規定されており、ここには「不法の利益」という用語が使われています。

そして、ここでもまた、これらの罪が成立するには、被害者が財産的損害を受けただけでなく、行為者が財産上の利益を得たこと(利得したこと)が既遂となるための要件(構成要件的結果)となっています。

そのため、ここでもまた領得罪の場合と同様に、財産交換システムの存立を脅かすという法益侵害の危険性という考慮が働いているように思えます。

5 平等権侵害

行為者が「利得」したことによって生じる法益侵害またはその危険性についてのもう1つのアイデアとしては、平等権に対する侵害というものを考える余地もあるように思います。

憲法における人権の保障というものを考えると、ほとんどの人権では、ある範囲の自由その他の利益が保障され、これが侵害されたときに、憲法違反として救済を求めることができる、という構造となっています。つまり、自分のもっている人権が、国家権力などによって「削られた」つまり「マイナスが生じた」というときに、人権が侵害されたということになります。

ところが、唯一、平等権(憲法14条)だけは、そのような構造とはなっていません。他者との比較において、自分が不当に不利に扱われたという場合(自己の不当なマイナス)だけでなく、他者が不当に有利に扱われたという場合(他者の不当なプラス)も、やはり不当な差別として、平等権に対する侵害となります。

そして、このような不平等・不公平な状態を表す言葉として、日常よく使われているのは「狡い」という言葉です。

そして、この「狡い」という状態は、その周囲にいて同様の利益を受けることができなかった人たち一般に対して極めて大きな不満を生じさせるものです。これは、自分たち自身は、なんら不利益を受けてはいないのにもかかわらず、です。自分たちにはなんらの不利益はなくても、他の人が不当に利益を受けたことが許せないのです。これが人間というものです。

そして、窃盗罪などの領得罪における結果(利得)や、二項犯罪における結果(利得)は、単に被害者に経済的損害をもたらしたにすぎない器物損壊罪の結果と比べると、やはり「狡い」ものだと考えられます。

その意味で、このような不正な手段によって「利得」する犯罪は、単に、被害者に経済的損害を与えるというだけでなく、社会に暮らす人々の平等権を侵害するという意味での別個の法益侵害をもつと評価することもできるでしょう。

このように構成することでも「不正な利得」を法益侵害と位置づけることは可能だと思います。

6 まとめ

以上に提示した2つのいずれの構成をとることによっても、行為者が「利得」したという事実を、1つの法益侵害またはその危険として位置づけることが可能となります。そして、そう解することによって「利用処分意思」は、違法性に影響する主観的違法要素(主観的構成要件要素)と位置づけることが可能です。

なお、このように解する場合、利用処分意思の内容は、必ずしも「その財物の経済的用法に従って利用または処分する意思」と解する必要はないでしょう。単に「事実上の支配」に過ぎない占有を「財産上の利益」に色づけるというだけの要素ですから、「取得した財物の占有を自己の利益とする意思」とでも解しておけば足りるように思います。

第6 おわりに

私自身は、不法領得の意思に関しては、平野先生や前田先生と同様に「利用処分意思」と解する見解です。ただ、上述したとおり、これを支持する理由は、まったく異なります。

しかも「利欲犯を厳しく禁圧する必要性」という理由付けに、出会った当初はシビれるほど感動したのにもかかわらず、結局、その理由付けの正体を知り、愕然としたという顛末です。

そう言った意味で、自らの刑法学における歩みを振り返ると、なんとも感慨深い論点でもあります。

なお、私はこの点について、以前、論文を書いていますので、もし興味のある方はそちらもご参照ください。ここで扱った内容だけでなく、「権利者排除意思」の要否についても触れています。

以下にリンクを張っておきます。

今回も結構、長かったですかね?

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

お疲れ様でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?