【小さなヘビ】ヒバカリを飼ってみよう【餌・飼育設備】

「地味な色の小さなヘビを見つけた。これって飼える?」

そんな疑問にお答えするのが本記事です。

薄暗くて湿ったところで見かけた、小さなヘビ――それはヒバカリかもしれません。

本記事では、ヒバカリ2匹と1年ほど一緒に暮らしている筆者が、ヒバカリ飼育の基本――必要な飼育用品と与えるべきエサについてお伝えします。

なお、先に記しておくとヒバカリは飼いづらいヘビです。

理由はいくつかありますが、最大の理由は生きたオタマジャクシがエサだから。(他の選択肢については後述します)

もしこの記事をお読みになって、「やっぱり飼うのきつそう……」と思った場合には、ヒバカリが弱る前に元いた場所に逃がしてあげてくださいね。

※本記事は野生生物の乱獲を推奨するものではございません。

はじめに:それ本当にヒバカリ?

飼い方の解説の前に、出会ったヘビが本当にヒバカリかどうか確認しておきましょう。

「流石に大丈夫だよ」という方は、次の項まで読み飛ばしてください。

(対面で話すにせよネット上の記述にせよ、ヘビに興味のない人が間違った名前で認識しているケースをよく見かけます。そうした人たちの情報に惑わされないための予防線ということで……)

ヒバカリは、子供(幼蛇)のときは黒っぽく、成長するにつれてココアのような艶の無い茶色に変化していきます。

成体になると、首の太さがエンピツくらい(胴はもう少しだけ太いです)。

小さいうちは本当に小さく、ミミズか、はたまたやっすい家電についてくる短すぎる充電ケーブルのようなサイズ感です。

基本的に無地のヘビですが、首の後ろあたりに白っぽい模様があります。この模様、およびお腹の白は、成長に伴って徐々に黄色っぽくなっていきます。

また、目がクリッと丸く、そこから下まつ毛のような線の模様が入っていることも特徴といえます。

あまり日が当たらない、湿った環境――特に小川などの水場のそばで暮らしています。

もちろんヘビなので冬場は冬眠しますが、強い日差しや暑さも苦手。主に早朝など、薄暗く涼しい時間帯に活動します。

これらの条件さえ合えば、東京や横浜といった都市圏に近い地域で姿を見ることも。

筆者も都市部からほど近い地域で遭遇し、まさかヒバカリと思わず驚きました。

――というわけで、出会ったヘビは間違いなくヒバカリでしょうか?

ここからはお待ちかね(?)飼い方の解説となります。

飼育ケースの用意

ヒバカリの飼育は、いわゆるプラケースで可能です。(小さすぎるものはNG)

長辺が30~40cmあるとヒバカリがのびのび暮らせます。

ヒバカリが小さいうちは広すぎてエサを見つけられない場合もあるので、成長段階に合わせて買い替えるのもアリでしょう。

ケースを選ぶ上で、注意すべきなのが脱走。

特に、飼おうとしているヒバカリが極小サイズの場合、ケースの僅かな隙間から脱走する危険があります。

気を付けたいのは、配線用の穴や、フタの開閉部分。ヒバカリが通れる隙間が存在しているかもしれません。

できれば通販ではなく、店頭で実際にケースを見て、穴の大きさを確かめてから購入しましょう。

(特に、爬虫類用飼育用のガラスケージはケーブル類を通すスリットが充実しているものが多くあります!高品質ではありますが、ヒバカリとの相性が悪いかもしれないので要注意!)

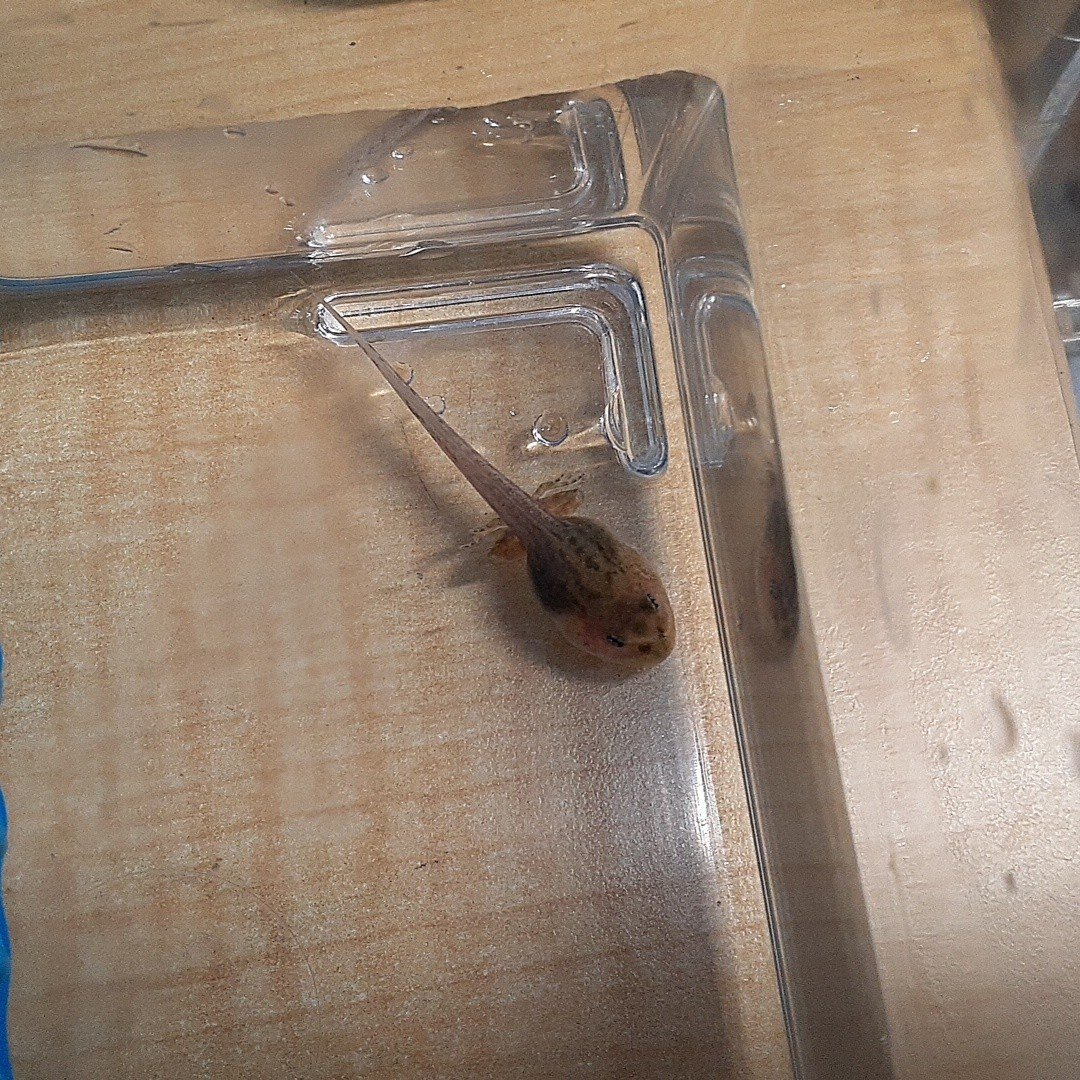

なお、下の写真のように狭いところを見つけると、そこに潜り込みたがります。

隙間に入り込んで開閉できなくなる場合があるので、2通りの開け方(小窓の開閉+フタ全体を外す)ができるケースが安全でしょう。

脱走防止のため、プラケース自体をさらに大きなプラケースに入れてしまうという手もありますが、通気性が悪くなること・お世話がしづらくなることからオススメはしません。

ケースが用意できたら、中に入れておくものは大まかに3つ。

土などの床材

水入れ

シェルター(隠れ家)

それぞれ順を追って見ていきましょう。

1.土などの床材

ケースの底には腐葉土かヤシガラマット、あるいは水苔を敷いておきます。

多湿環境を好むため、こまめに霧吹きを行い、乾燥を防止しましょう。

なお、筆者は遭遇していないものの、100円ショップの腐葉土で飼育していた地中性のカエルが死亡したという話があります。

少し割高になっても、飼育用に販売されている土やマットを購入しましょう。

柔らかい腐葉土だと、ときどき穴を掘って潜る様子も見られますよ!

2.水入れ

水場で暮らすだけあって、ヒバカリは水に入るのが好きです。タッパーや陶器など、カビづらい素材の水入れを設置してあげましょう。

毎日――は難しくとも、2日に1回程度は新鮮な水に交換することもお忘れなく!

なお、この水入れがエサ入れも兼ねる可能性が高いです(後述)

3.シェルター(隠れ家)

上の方でもちょっとご紹介したように、ヒバカリは狭い場所に隠れることを好みます。

開けた場所はストレスとなってしまうので、隠れ家を作ってあげましょう。

こちらは水入れと異なり、表面のざらついた素材を選ぶのがコツ。ヒバカリが脱皮をする際の取っ掛かりになってくれます。

木材や、ザリガニ飼育でよく言われる「割れた素焼きの鉢」でも良いのですが、市販品を使ってしまうのが手っ取り早いでしょう。

熱帯魚水槽のオーナメントなんかも、ユニークなデザインが多く、またシェルターとしての要件も満たすのでオススメです!

(あとついでに、お値段も手頃ですね)

同じく熱帯魚用品から、ミニ流木を組み合わせて世界に一つだけのシェルターを作るのも楽しいですね!

あとちょっとした遊び心として、筆者はココナッツの殻を使ってみたりもしました。

4.保温器具

「ケース内に入れたいものは3つ」と書きましたが、ケース外の備品としてもう1点。秋を迎えたら保温器具を用意してあげましょう。

飼育下での冬眠は難しいため、寒くなる前にパネルヒーターを設置しておく必要があります。

だいたい20℃よりちょっと上を保てると、冬でも健康に過ごしてくれるはずです。

お住まいの環境によりますが、もしもパネルヒーターだけで保温しきれないようならば、少しお値段が張りますが『暖突』を併用するのがオススメ。

こちらは上からやんわりと保温するタイプの器具。パネルヒーターと合わせて、ケース内の空気を冷やさない助けになります。

なお、小鳥などの飼育に使われる電球タイプの保温器具は、プラケースが溶ける恐れがあります。絶対にやめましょう!

(あれはガラスのケースや金属のカゴに使う器具ですね)

また、前述のようにヒバカリは暑さも苦手です。冬を越したら、保温器具は電源を切っておきましょう。

難関!エサの用意

ヒバカリが飼いにくい最大の理由がエサです。

もっとも好むエサは、生きたオタマジャクシ、または上陸したてのカエル。

活餌に抵抗感があるとかないとか以前に、安定して入手するのが難しすぎるんですよね……

オタマジャクシ以外のエサとして、現実的な選択肢はメダカ(ヒメダカ)。

こちらは飼育用として・また大型魚のエサとして、比較的安価で購入できます。

(通販もありますし、観賞魚コーナーのあるホームセンターなんかでも10匹セットで買えたりします)

というわけで、ヒバカリを飼う場合メダカを食べてもらうことが課題です。

人間が見ていると警戒して食べないこともあるため、水入れにメダカを泳がせて、1~2日待ってみましょう。メダカがいなくなって、ヒバカリのフン(白い尿酸が混ざっているためすぐ分かります)が出ていれば、餌付け成功!

なお、ヒバカリはエサを仕留めるのが下手です。

仕留め損ねたメダカが、土の上で干物になっていることもあるので(合掌)、きちんと食べてくれたかどうか注意して見極めましょう。

(このあたりの「仕留め力」の弱さも、オタマジャクシを好む理由でしょう)

何にせよ、食べるようになって以降は、メダカが減るたび1~2匹ずつ追加していきましょう。

ほぼ毎日食べるので、それなりにエサ代と補充の手間がかかることはご注意を。

急に食べなくなった場合は、単なる脱皮の前兆の場合もあります。焦らず数日は様子を見てあげましょう。

(その数日の間にメダカが死ぬ可能性もあります。腐敗にも注意!)

オタマジャクシとメダカ以外のエサ候補として聞かれるのが、「メダカ以外の小魚」「ミミズ」「カメのエサ」の3種類。

これらはいずれも筆者が試したところ、ダメでした。

個別に解説してまいります。

メダカ以外の小魚

メダカ以外の小魚――川や池で取れる、小さな川魚や川魚の稚魚ですが、これらはメダカと同サイズであっても何故だか食べません。

泥臭いのがイヤなのか、はたまた他の理由があるのかは定かではありませんが、産地や種類を変えても、我が家のヒバカリたちは見向きもせず……

あとついでに、川エビも食べてくれませんでした。

ミミズ

ミミズについては、野生下でも食べていると言われますね。

ネット上には「釣り餌のシマミミズは食べないがドバミミズは食べる」という記述が見られますが――釣り餌もモノによっては食べます。だけどダメです。

釣り餌用ミミズを食べるかどうかに関しては、メーカー(=ミミズの種類や育て方)の違いが影響していそうです。『ミミズマン』という商品は食べました。

じゃあ何がダメなのかと言いますと――我が家でミミズをよく食べていた個体は、死亡しました。

今、我が家に残っている2匹はミミズを(あまり)食べなかった個体です。

ミミズを主食にしていた個体は徐々に痩せてしまい、元気を取り戻させようとオタマやメダカを与えるも、もともと狩りが下手+体力の低下もあってかうまく食べることができず――命を落としてしまいました。

後知恵ではありますが、ミミズ自体がオタマやメダカよりも栄養価が低いのでしょう。釣り餌用に養殖されたものとなればなおさらです。

そんなわけで、ミミズに関しては少なくとも常食は避けるべきでしょう。イヤなお話でしたが、同じ過ちがないよう書き留めておきます。

とはいえ、オタマやメダカを切らしてしまった際の非常食的な選択肢にはなるかも。飼育ケースの腐葉土の中に放っておくのはアリかもしれませんね。

カメのエサ

カメのエサについては、餌付いたという証言を複数耳にします。

他の飼育者さんや爬虫類専門店のスタッフさんといった、ヒバカリに詳しい方々が食べた!とおっしゃってるので、コレは結構行けそうです。

――ただ、我が家の個体は餌付きませんでした。

このあたりは完っ全に個体差なのでしょう。「試す価値はあるけど、食べない可能性も高い」くらいのつもりでいるのが良さそうです。

あ、あとウキガエルやツメガエルも試しましたがイマイチ。ごく稀に食べるけど、基本的に好きじゃないみたいです。

吐いてしまったことがあったので、以降は与えないようにしています。

おまけ:ヒバカリ飼育、ウソ?ホント?

ちょっと余談。

筆者がこのnote投稿を思い立ったのは、ネットに書かれたヒバカリ情報が嘘まみれだからです。

というわけで、ネットで見かけたヒバカリに関する記述あれこれについて、飼育経験からいくつかコメントしてみます。

※他の飼育者の方の飼育スタイルや気付きを否定する意図はございません。

Q1.ヒバカリはおとなしい?

いいえ。

もちろん、「人間を見ると襲い掛かってくる凶暴な生物!」なんてことはありません。腹ペコのヒグマじゃないんだから。

ただ、掴もうとすれば抵抗するし、隙あらば飛び跳ねて脱走を試みます。

ひとたび脱走すれば素早くスルスルッと逃げていきますし、掴んだら掴んだで暴れながら悪臭を放ちます。個体によっては噛もうとすることも。

もちろん他のヘビに比べたら力も弱く牙も小さいですし、人間がケガをする危険はほぼゼロでしょう。

ただ、「おとなしい」とレッテルを貼って油断するべきではないと考えます。特に悪臭攻撃は結構きついです。

Q2.ヒバカリは立体活動をしない?

いいえ。

ヒバカリは樹上で暮らす動物のように、常に高いところにとどまっているわけではありません。

ただ、壁などに器用に体を這わせて、上へ上へとよじ登ろうとしたり、状態を上向きに反らせてみたりと、縦方向の活動そのものは結構好みます。

時には全身をバネにして?ジャンプを試みることも。

飼育する際は、縦方向への移動にも注意してお世話しましょう。

Q3.ヒバカリはとぐろを巻かない?

いいえ。

どこまでをとぐろとみなすかにもよりますが、狭い場所で体を丸めるのは好きです。

一方で、体を伸ばすのが好きなのも事実。それなりに広々と飼ってあげたいですね。

Q4.ヒバカリは釣り餌のミミズを嫌う?

いいえ。

食べることはあるけれど避ける旨は、エサの項で述べた通りです。

これ、おそらくall about掲載の記事で「ヒバカリは釣り餌用ミミズが持つ薬効成分を嫌う」と書かれているのを他の無責任クソサイト執筆者が転記して広まったものと思われます。

――が、元々の記事を手掛けられた星野先生は、あくまでご自身の飼育経験からの推測という形で記述なさってるんですよね。

さも確定した一般論かのように述べるべきではない、と考えます。

(同様に、本記事では「ミミズおすすめしない」とは書いてますが、ミミズにしっかり栄養を与えて養殖すれば主食にできるかもしれません。要研究)

Q5.ヒバカリは水飼いできる?

できなくないけど微妙かも……?

「水飼い」というのは、ケース内に水を張って、そこに部分的な陸地を作って飼育する方法です。写真でイメージできますでしょうか。

メリットとしてはカビやオーバーヒートの危険が少ないこと・活餌のオタマジャクシやメダカが弱りにくいこと。

とあるショップさんが実施していたのを見て筆者も真似してみたのですが、ちょっと欠点も目立つかな~というのが感想です。

理由は大きく二つありまして。

一つ目が、ヒバカリの捕食のヘタクソさ。

この飼い方だと、オタマジャクシやメダカを水中に泳がせておくことになるのですが――そこはエサを仕留めるのが下手なヒバカリ。

水中で自在に動ける獲物たちを、なかなか捕まえられません。

エサの逃げ場が少ない形で飼育する方が安全だと感じました。

二つ目が、お世話の手間。

これ、部分的な掃除がほぼ不可能なので、水を全とっかえすることになります。

カルキ抜きした水を用意して、ヒバカリ自身と活餌たちを他の場所に移動させて――という一連の作業はそれなりに手間でしょう。ヒバカリはもちろん、上陸を始めたオタマも脱走の危険がありますしね。

そしてヒバカリのフンの頻度を踏まえると、この水換え作業がそこそこ多く必要になるという……

冬場だともう一手間、水温を調整しておく作業が発生します。飼い主が風邪なんか引いた日にはやってられないので、やっぱり土で飼うのがいいんじゃないですかね……

さいごに

あんまり長くならないように「ヒバカリとは?」みたいな話は抜きにしたんですが、それでもだいぶ長文になってしまいましたね。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

ヒバカリは飼育ノウハウが確立されておらず、また餌付けの難しさもあって、やや飼いづらいヘビです。

けれどだからこそ、うまく餌付かせられたり、長生きさせられたりしたときの感動もひとしおです。

筆者もまだまだ試行錯誤の真っ只中。

本記事が飼育者のみなさまの道標となるとともに、お読みになった方がまた新たな飼育ノウハウを共有していただければ、これほど嬉しいことはありません。

繰り返しになりますが、お読みいただき、ありがとうございました。

お読みいただきありがとうございます。いただいたサポートは動物の世話及び保護の為に役立てさせていただきます。