京都大学化学2020年大問1解説【岡山予備校 化学】

お世話になります。岡山で理系に強い予備校・岡山進学研究塾です。今回は京都大学理論化学の解説となります。

京都大学理論化学

今回は2020年大問1の後半を考察します。

問題は以下の通り。

解く前に内容を把握しておく

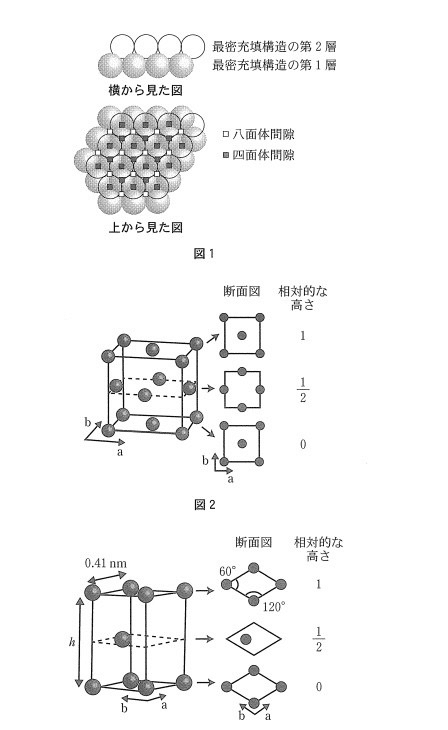

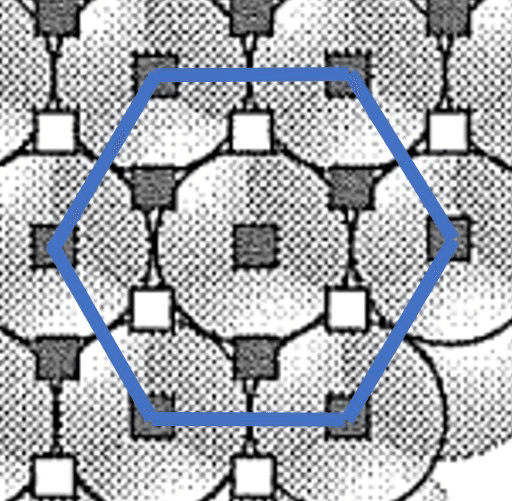

図1からS2-とCd2+の立体構造を把握できるかどうかです。この問題はよく見てみれば化学の名を借りた数学の空間幾何問題であることが分かります。また、問題の記載内容とS2-とCd2+が1:1で分子を構成することから、片方が4つのイオン中心を頂点とする四面体を構成し、もう片方はその四面体に内接することがわかります。問題の構造と体系を理解することは受験物理や受験化学において最も重要なことです。では、考察していきます。尚、問1は大問の前半であり、後半は問2からの解答となります。

問2

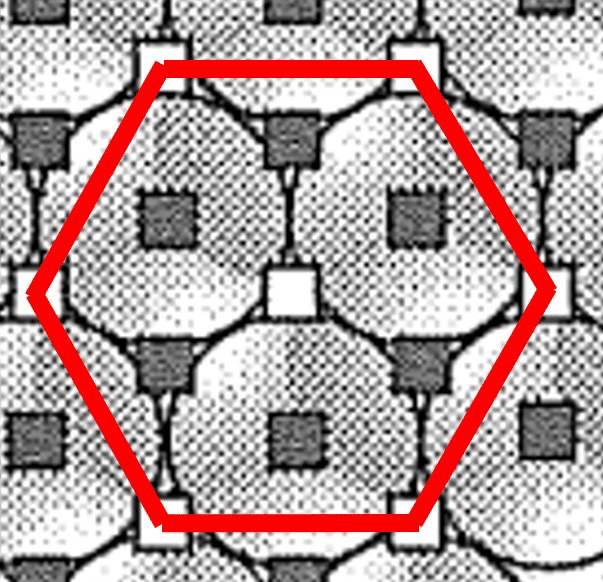

図1からS2-と八面体隙間と四面体隙間は以下のように解釈できる。

以上からそれぞれのイオンの個数は、S2-が1/3×6+1=3、八面体隙間のCd2+が1/3×6+1=3、四面体隙間のCd2+が1/3×6+4=6より、

S2-に対して八面体隙間は1倍、四面体隙間は2倍となる。

答え あ…1、い…2

2種類の構造をもつ

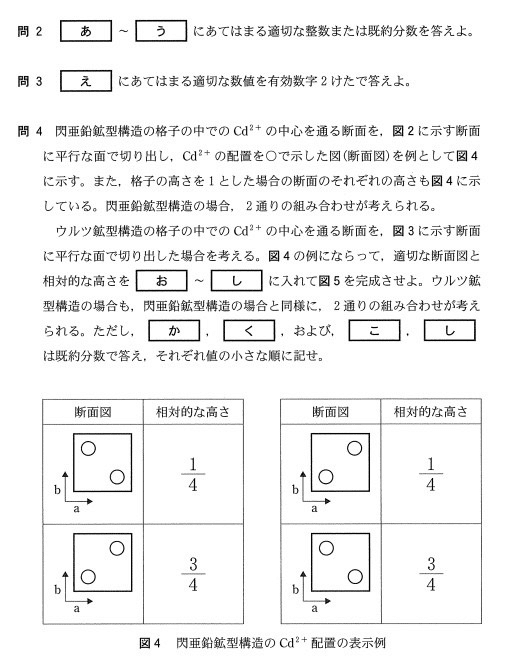

閃亜鉛鉱型構造とウルツ鉱型が問題文に記載されているが、解くのはウルツ鉱型である。閃亜鉛鉱型はウルツ鉱型を解くために、法則を見抜くヒントとして記載されています。S2-を頂点とする単位結晶中のどの位置にCd2+が位置するのかを紐解くためです。

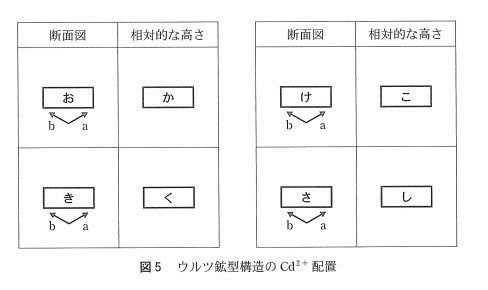

図3からhを求めるには下の図のようにS2-の頂点を結んで正四面体を作って垂線長さ(h/2)を計算すれば良い。

図3より、格子中のS2-の数は

1/2×1/6×4+1/2×1/3×4+1=2

答え う…2

問3

次にhを求める。

図3の相対高さ0の位置にあるS2-から3つ、h/2の高さにあるS2-を選んで四面体を作ると正四面体となる。正四面体の高さがh/2なので、書き出した立体図から、必要なh/2を含む平面を書き出せば以下の通り。ただし、a=0.41nmとする。

上図より、

a^2=(h/2)^2+(a/√3)^2

↔︎ h=√6/3×2×a=2.4/3×2×0.41=0.656

答え え…0.66(nm)

問4

1個のCd2+が4つのS2-に配位することより、以下の図のような構造となる。

上図よりxを求める。必要な平面は以下の通り

上図からxを求める。

(√6a/3-x)^2=x^2+(a/√3)^2、また問3より

√6a/3=h/2より

x=h/8 …①

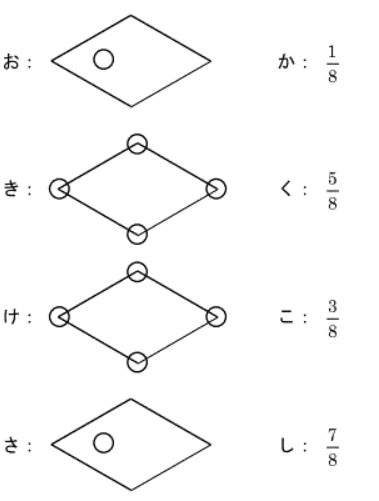

ところで、図AにはCd2+が1個含まれている。単位格子中にはCd2+が2個含まれることと、Cd2+は四面体隙間一つおきに存在することから、もう片方の配置パターンは以下のようになることが分かる。

Cd2+が計1個分存在するこの平面の相対高さから内接するS2−までの高さは、四面体配置の対称性から図Aで求めた四面体底面からCd2+までの高さと同等である。よって、相対高さは5h/8と分かる。

(自信がなければ計算してください)

さらに、これまで示したパターンの上下逆も存在するため、Aのパターンが相対高さ7h/8、Bのパターンが相対高さ3h/8の場合も存在する。よって、答えは以下のようになる。

まとめ

この問題はこの年の京大化学の中で恐らく難易度は最も高いと思います(大問2の理論と有機はもう少し解きやすいですから)。試験時間のこともあり。医学部志望者以外は捨てても良いと思います。問3まで解けていれば問題ありません。

岡山進学研究塾では難易度の高い問題解法へのアプローチを徹底して指導しています。お問い合わせは

Tel 086-207-2450

E-mail study_support@okashinken.com

までどうぞ。

岡山市北区駅前町1丁目7-22 カタヤマビル5F

岡山進学研究塾