金曜マガジン 粋亭の美学②

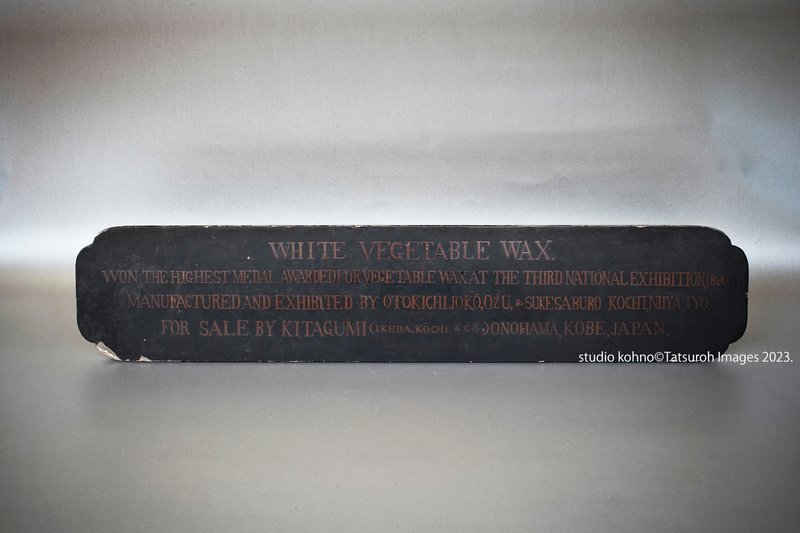

このプレートは、故・城甲昭三氏が様々なことを教わったと生前に述べておられた祖父の城甲乙吉氏から預かり保管していたものだ。私の現職時代でおそらく2012年頃のことだったと思うが、当時の故・清水裕市長から指示を受けて調査したときの文書があるので、以下の通りここでご紹介しておきたい。

上記文書は、保管されていたプレートを翻訳していただいたものだが、その中に注目すべき点がある。それは「製造」と「販売」に分かれているという部分だ。これによると、臥龍山荘建築のオーナーとされる河内寅次郎は「販売」に徹しており、木蝋の製造そのものを取り仕切っていたのは祖父の「城甲乙吉」だったという故・城甲昭三氏の話と一致する。

次に手桶は、昭三氏が子ども時代に神棚へ水を手向ける際に使っていたもの。お話によるとおはなはん通りにあるほとんどの蔵の神棚へ水をあげていたと当時を懐かしみながら語られていたことが印象的だった。

2人の娘(ワキとタメ)にそれぞれ婿養子を迎え入れた城甲家(大坂屋=本家)は、当時、姉のワキと結婚することになった河内寅次郎を城甲家(大坂屋=本家)の婿養子として迎え入れたいという希望がなかなか叶えられず、最終的には「河内」姓をそのまま名乗るという現代の夫婦別姓のような条件で婚姻が成立したと故・城甲昭三・郁子夫人からお聞きした。以前にも書いたが、河内寅次郎の魂は臥龍山荘対岸にある城甲家墓地において静かに眠っている。このことから実際には河内寅次郎が城甲家(本家)の婿養子だったことが理解できる。

こうして細かく当時のことを読み込んでいくと、明治30年に庭の整備を始めたとされる臥龍山荘庭園は、当時木蝋製造を取り仕切っていた「城甲乙吉」が臥龍山荘建築現場なおいて大工棟梁の中野虎雄とともに采配を振っていたという故・城甲昭三氏の話には頷ける。城甲乙吉の長男で陽一氏が子どもに恵まれなかった河内寅次郎の養子となり、また、乙吉の後継者は次男の文友氏が後継者となった。ただ、時代の流れと共に木蝋は廃りその後の紆余曲折を生むことになったのだ。それだけに故・城甲昭三氏が城甲家のプライドに懸けても守り抜いた臥龍山荘と庭園を理解し、その美学を次世代へと送り届けたい思いだ。

街づくり写真家 河野達郎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?