藤村生誕150周年記念 小諸旅行記 ③小諸駅周辺編

前回、前々回に引き続き、今回は小諸駅周辺にある藤村ゆかりの地+文学関連スポットをご紹介したいと思います……!

揚羽屋

まずは! 藤村ゆかりの一ぜんめし屋、「揚羽屋」さん!

小諸駅から徒歩2分ほど、通り沿いの壁には藤村の写真が掲げられ、一目で「藤村ゆかりのお店」ということが分かるようになっています。

揚羽屋さんはその名前が『千曲川のスケッチ』その八、「一ぜんめし」という章にも登場していますので、ご存知の方も多いかもしれません。

私は外出した序(ついで)に時々立寄って焚火にあてて貰う家がある。鹿島神社の横手に、一ぜんめし、御休処、揚羽屋とした看板の出してあるのがそれだ。

……揚羽屋では豆腐を造るから、服装(なりふり)に関わず働く内儀(かみ)さんがよく荷を担いで、襦袢の袖で顔の汗を拭き拭き町を売って歩く。……

揚羽屋には、うどんもある。尤(もっと)も乾うどんのうでたのだ。……揚羽屋へ寄って、大鍋のかけてある炉辺に腰掛けて、煙の目にしみるような盛んな焚火にあたっていると、私はよく人々が土足のままでそこに集りながら好物のうでだしうどんに温熱(あたたかさ)を取るのを見かける。「お豆腐のたきたては奈何でごわす」などと言って、内儀さんが大丼に熱い豆腐の露を盛って出す。亭主も手拭を腰にブラサゲて出て来て、自分の子息が子供相撲に弓を取った自慢話なぞを始める。

揚羽屋さんは藤村が看板を書いたことでも有名ですが、その経緯も『千曲川のスケッチ』にて触れられています。現在お店のおもてにかけられている看板の文字も、その時に藤村が揮毫した筆跡を元に製作されています。

次第に心易くなってみれば、亭主が一ぜんめしの看板を張替えたからと言って、それを書くことなぞまで頼まれたりする。

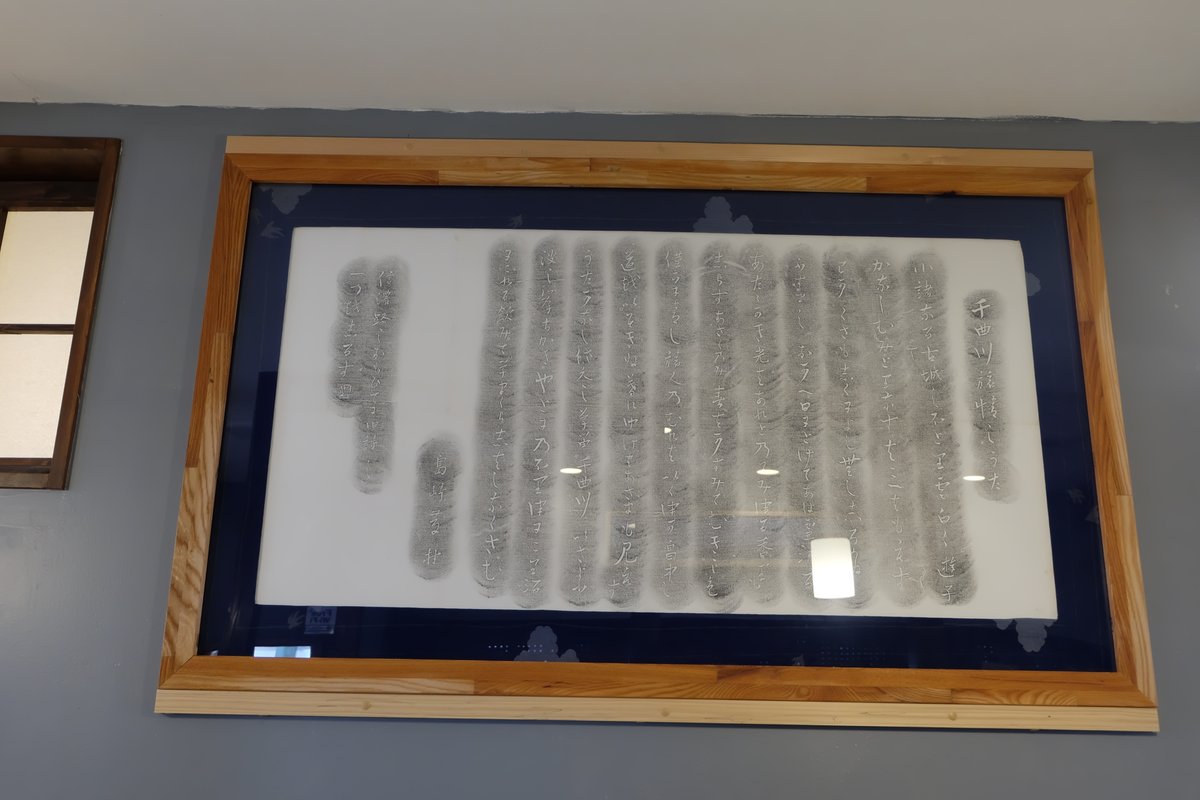

藤村が揮毫した看板の実物は、現在懐古園内の藤村記念館内に展示されており、店内にはその複製が展示されています。

横には藤村による「簡素」の文字もありました。店内には藤村のポスターや、千曲川旅情の歌の拓本、藤村全集(昭和23年~昭和25年の新潮社版)なども置かれており、藤村ゆかりのお店という雰囲気がしっかり出ていて楽しかったです……!

そういえば中棚荘にも同じものが飾られていました

ところで、『千曲川のスケッチ』は藤村が詩から小説へと転校する過渡期に書いた写生文を元にした作品で、「散文の方法的確立への試みをも意図するもの」(明治書院『島崎藤村事典』1972、p286)として知られていますが、その一部は小諸時代に藤村が筆を取った彼の初めての長編小説、『破戒』にも活用されています。分かりやすい箇所でいえば屠牛の描写などが挙げられますが、「一ぜんめし」のこの揚羽屋も、『破戒』にて主人公の丑松が同僚の貧しい老教師、敬之進と共に行った酒屋のモデルにもなっていると言われています。

そこは下層の労働者、馬方、近在の小百姓なぞが、酒を温めて貰うところだ。こういう暗い屋根の下も、煤けた壁も、汚れた人々の顔も、それほど私には苦に成らなく成った。私は往来に繋いである馬の鳴声なぞを聞きながら、そこで凍えた身体を温める。荒くれた人達の話や笑声に耳を傾ける。

その八「一ぜんめし」内における揚羽屋の描写シーン

笹屋とは飯山の町はづれにある飲食店、農夫の為に地酒を暖めるやうな家(うち)で、老朽な敬之進が浮世を忘れる隠れ家といふことは、疾(とく)に丑松も承知して居た。

一ぜんめし、御休所、笹屋、としてある家(うち)の前で、また「おつかれ」を繰返したが、それは他の人でもない、例の敬之進であった。

「おお、瀬川君か。」と敬之進は丑松を押留めるようにして、「好(い)処で逢った。何時(いつ)か一度君とゆっくり話したいと思っていた。まあ、そう急がんでもよかろう。今夜は我輩に交際(つきあ)ってくれてもよかろう。こういう処で話すのもまた一興だ。是非、君に聞いてもらいたいこともあるんだから――」

こう慫慂(そそのか)されて、丑松は敬之進と一緒に笹屋の入口の敷居を跨いで入った。昼は行商、夜は農夫などが疲労(つかれ)を忘れるのは茲(ここ)で、大な炉には「ぼや」(雑木の枝)の火が赤々と燃上った。壁に寄せて古甕(ふるがめ)のいくつか並べてあるは、地酒が溢れて居るのであろう。

『破戒』における笹屋こと揚羽屋の登場シーン(一部)

小諸という町が、単に教師としての藤村の生活だけでなく、「小説家・島崎藤村」の成立をも支えていたことが伺える気がしますね……。(※屠牛のシーンは少々グロテスクに感じられる部分もありますので、まだお読みになったことのない方はちょっとだけ心して読んだ方がいいかもしれません……)

2021年に竹尾智菜美さんによってリニューアルオープンした現在の揚羽屋さんは、『千曲川のスケッチ』に登場するようなお豆腐屋さんではなく和食屋さんとして営業しています。

美味しいカツ御膳や生姜焼きなどが揃っていますので、小諸にお立ち寄りの際は是非行ってみてください……!(※紅葉祭りなどの期間中はメニューに変更有り)

ところで、こちらの揚羽屋さん、実は今年(2022年)の藤村生誕150周年を記念して3月頃にこんな「揚羽屋風藤村鍋」というものを提供していたそうな……。

ちゃんとお豆腐も入っている……!

めちゃくちゃ食べたかった……全然知らなかった……これを食べるためだけでも小諸に行きたかった……。いうてきのこも葉物野菜も苦手なんですけどこれは島崎藤村補正できっと美味しく食べられたはず……。

こんな素敵なメニューがあったのに食べ損ねてしまったと知ったときは膝から崩れ落ちそうなほどショックでしたが、きっとそのうちまた類似のメニューをしてくれると信じてどうにか立ち直りました……来年は没後80年の節目ですしね……!

揚羽屋は元々「一ぜんめし」のお店ですが、リニューアル後の現在は二階部分を宿泊施設としても貸し出しているそうです。ちょっと泊まってみたいのですが、30畳+4畳半、最大定員12名という広さで基本ひとり旅の私にはちょっと敷居が高い……泊まりはハードル高くても日中の貸し切りスペースとしてとかで使えるのであれば、なんかこう、藤村文学好きの集い的なやつとかやってみるのもちょっと楽しそうですね……。藤村文学ファンのオフ会的な……。

大和屋紙店

お次は藤村所縁の紙屋さん、「大和屋紙店」です! 小諸駅からは揚羽屋を通り過ぎてもう少し先、徒歩5分ほどの距離にあります。

こちらは小諸時代の藤村が原稿用紙に使う紙を買いに来ていた紙屋さんです。お店の方に確認したところ、残念ながら現在はもうその和紙は扱っていないそうなのですが、わざわざ今置いてある紙の中で一番それに近いものを出してきてくださいました……!

せっかくなのでB4くらいの大きさのものを5枚ほど買ったのですが、特に何に使うというあてもなかったので、お店の人にニコニコしながら「何に使うんですか?」と聞かれたときに「な、何に使ったらいいですかね……」とヘドモドしてしまいました。しばらくは観賞用の白い綺麗な紙ですね……。

通りに面したお店のおもてには、藤村の写真やポスターなども貼られています。

こちらのお店も、例によって『千曲川のスケッチ』に少しだけ登場していまして、上のポスターにも引用されている通りですが、その三「祭りの前夜」という章にて、

本町の通には紅白の提灯が往来(ゆきき)の人の顔に映った。その影で、私は鳩屋のI、紙店(かみみせ)のKなぞの手を引き合って来るのに逢った。いずれも近所の快活な娘達だ。

とある、この「紙店」が恐らく大和屋紙店のことと思われます。

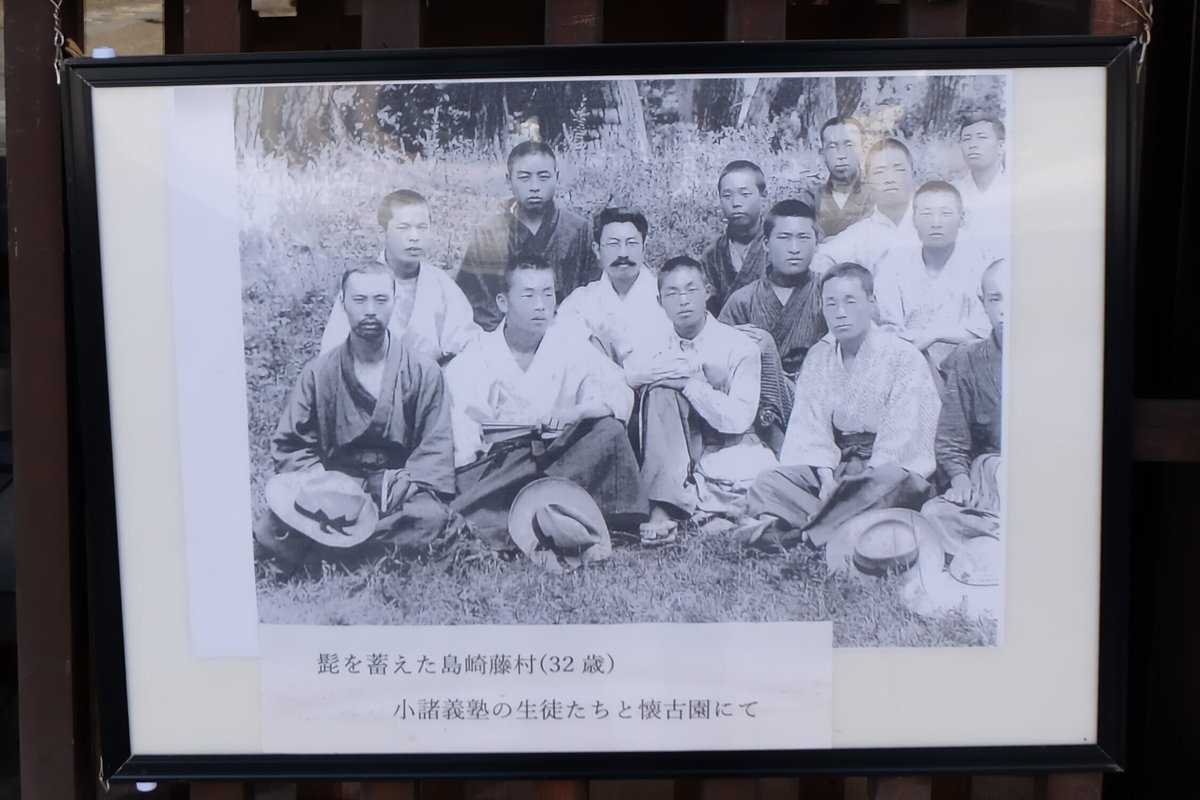

ところで32歳の藤村、非常に若々しくて良い表情をしていらっしゃいますね……。

お店の中は、一般的な文具を始めとして便せんや和紙製品、それから種々の紙が置いてあり、文具好きの私は中にいるだけでワクワクしてしまうようなレトロな雰囲気のお店でした! 色々な紙が入っている棚とか見てるだけで楽しくなってしまうのなんででしょうね、謎の浪漫がある……。

あとお店の奥の方でインコが1羽飼われていまして、その子もとっても可愛かったです……!

藤村旧栖地+藤村井戸

浅間の方から落ちて来る細流は竹藪のところで二つに別れて、一つは水車小屋のある窪(くぼ)い浅い谷の方へ私の家の裏を横ぎり、一つは馬場裏の町について流れている。その流に添う家々は私の家の組合だ。私は馬場裏へ移ると直ぐその組合に入れられた。

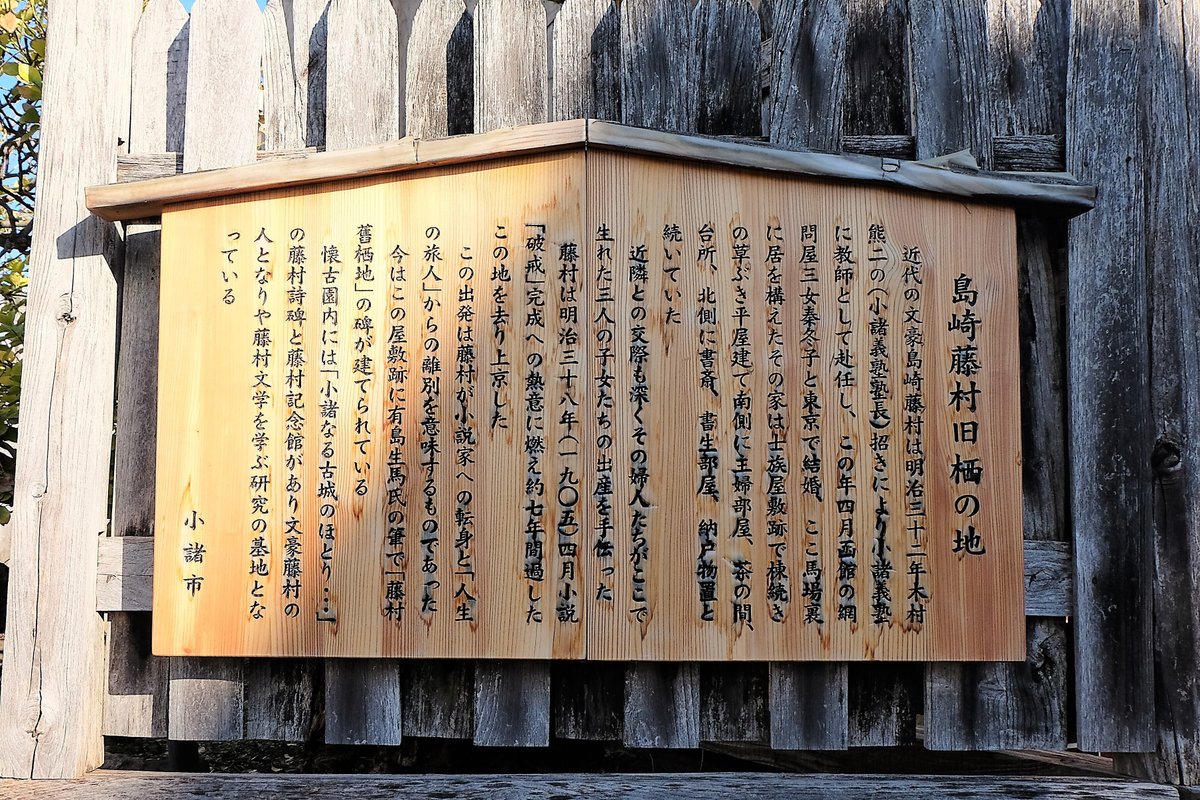

『千曲川のスケッチ』に登場する、この「馬場裏」の住宅こそかつて藤村が小諸で暮らした住居です。

建物そのものはもう小諸には残っていませんが、その近くには「藤村旧栖地」の碑が建てられています。これは藤村の友人であった画家・有島生馬の筆によるもので、大磯(地福寺)にある藤村の墓碑の字も彼によって書かれています。

メインの通りから少し逸れたちょと分かりづらいところに位置しているのですが、恐らく病院か何かの駐車場の片隅にひっそりとこの旧栖地碑が立っています。

小諸のこの住宅は、藤村が有島生馬をはじめとして小山内薫や田山花袋、柳田国男、徳富蘆花など様々な文人の訪問を受けた場所であると同時に『破戒』執筆のきっかけとなった場所でもあり、今は石碑が立つばかりではありますが、藤村文学を愛する身としては非常に深い思い入れを感じます……。

小諸の藤村記念館の方にも展示解説がありますが、藤村はこの馬場裏の住宅の隣に住んでいた小学教師伊東喜知より、師範学校の教壇から放逐された大江磯吉についての話を聞き、彼を『破戒』の主要人物である蓮太郎のモデルとしたとされています。

長野の師範校に教鞭を執った人で、何んでも伊那の高遠邊から出た新平民といふことで、心理学か何かを擔當(たんとう)して居た一人の講師があつた。私が小諸の馬場裏に居つた時分、隣家(となり)に伊東喜知さんといふ小學敎師をして居る人があつたが、氏は其人に會つたことがあるとの話だつた。

ここに出てくる「講師」が大江磯吉のことであり、藤村記念館によれば、伊東喜知からこの話を聞いたことが藤村『破戒』執筆のきっかけとなったそうです。

また、この馬場裏の旧居については先ほど「建物はもう小諸にはない」と書きましたが、小諸から千曲川を遡った長野県佐久市に移築されています。2度にわたり移築されていることなどから、間取りなどは藤村が住んでいた頃から多少変化しているものの、資材などは当時のものが使われており藤村一家が暮らしていた家の様子を味わうことができそうです。

私もまだ実際に見に行ったことはないのですが、小諸からは電車で1時間ほどで行けるようですので、来年にでも行ってみたいな~~と思っています……!(※11月~3月の冬期は閉鎖しているそうです)

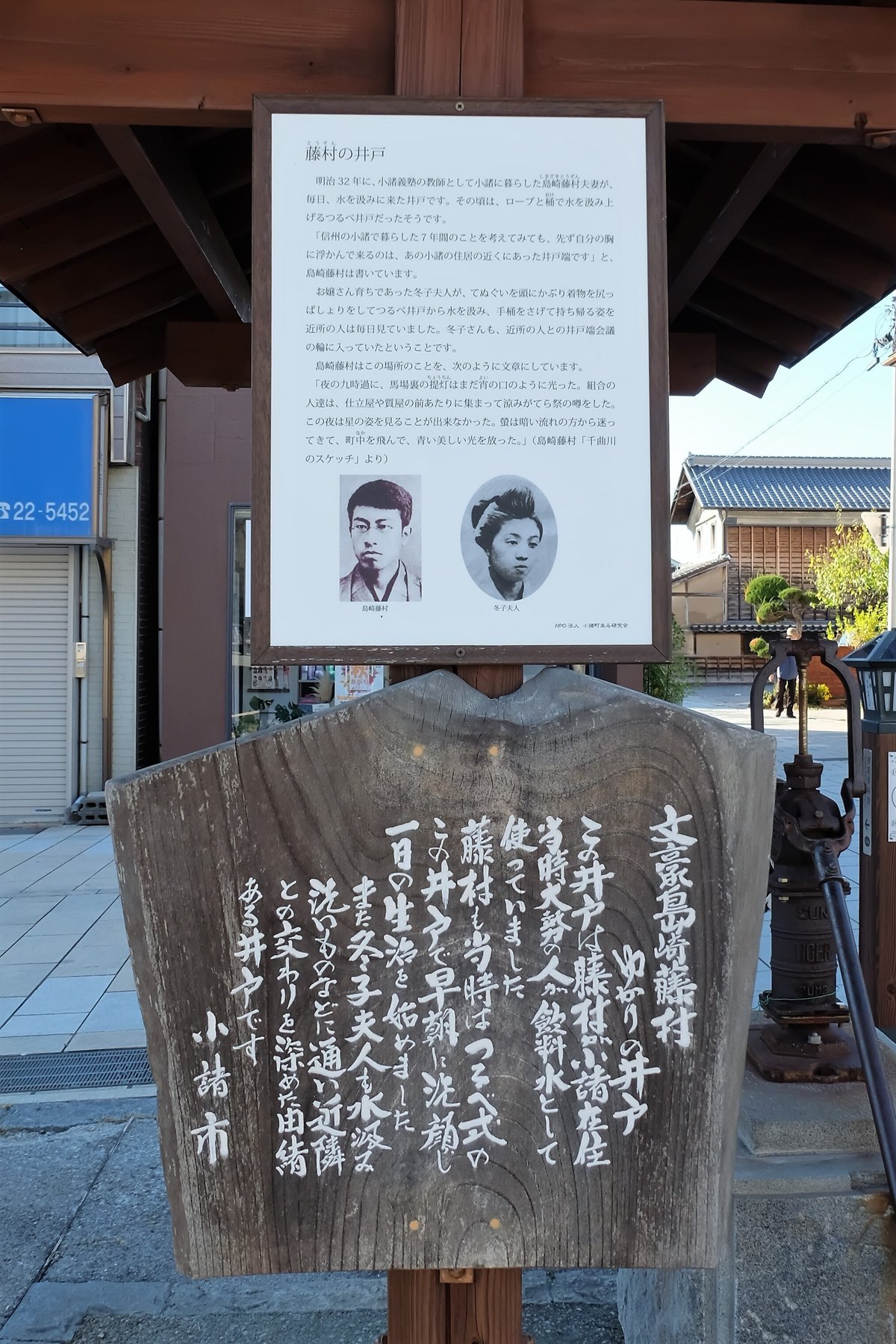

また、小諸のこの藤村旧栖地付近には、藤村一家が使用していた井戸が当時の姿で残されています。

案内板には冬子夫人のお写真も……!

例の書生は手桶を提さげて、表の方から裏口へ廻って来た。飲水を汲む為には、唐松の枝で囲った垣根の間を通って、共同の掘井戸まで行いかなければ成らなかった。

日暮に近い頃、三吉は自分の住む町へ入った。家の草屋根が見える辺(あたり)まで行くと、妙に彼の足は躊躇した。平素(ふだん)とは違って、わざわざ彼は共同の井戸のある方へ廻道して、日頃懇意な家の軒先に立った。

『家』の上巻には小諸時代の藤村の生活を元に書かれたシーンなどもあり、これらの「共同の(堀)井戸」とはまさにこの井戸のことと思われます。

井戸の傍には「千曲川旅情の歌(二)」の碑文もありました! これ去年はなかった気がするんですが最近建ててくれたんでしょうか……? それとも去年もあったっけ……

また、この井戸がある通りには「藤村プロムナード」という名前が付いています。ちょうど揚羽屋と大和屋紙店の間辺りにある道ですので、揚羽屋でお昼を食べてから、散歩がてら藤村プロムナードを通って大和屋紙店に行ってみるのもおすすめです!

小諸高濱虚子記念館

小諸の主な文学施設といえば、藤村記念館の次に挙げられるのがこちらの高浜虚子記念館ではないでしょうか。駅から距離があるせいか、懐古園なんかと比べると少々閑散とした印象を受けてちょっと悲しかったので、小諸へお越しの際は是非尋ねて欲しい記念館です……! 虚子にはあまり詳しくない私でも楽しめる展示内容で、かつて高浜虚子が小諸で暮らした旧居も見学できます。

旧居や記念館の近くの通りは「虚子の散歩道」という名がついており、虚子の句碑なども建てられています。

以下の案内板に在る通りですが、虚子が小諸に滞在したのは昭和19年(1944年)~昭和22年(1947年)までのおよそ3年間、太平洋戦争の疎開のために五女の知人を頼ってここまで来たとのことです。

昭和十九年の九月四日に鎌倉の住居をあとにして小諸に移住することになつた。それは、五女の晴子の一家が、その地に知人のあるところからそこに引移ることになり、私等にも同行をすゝめたといふことに起因するのである。

虚子の小諸の生活については、彼が小諸に暮らし始めてから一年半ほどの頃に書いた随筆、『小諸雑記』にその様子が詳しく記されています。藤村が滞在していた頃からは半世紀弱経過しているので当時の世相など単純に比較することはできないかもしれませんが、気候や自然、風土などの捉え方について『千曲川のスケッチ』などから見える藤村の価値観とは中々の相違が見られて面白い一冊でした。

『小諸雑記』の後半には「小諸スケッチ」という章もあり、日常の写生文としての随筆といい何だか『千曲川のスケッチ』に似た性質のものを感じます。(もちろん『小諸雑記』は所々に俳句があったり後半は一部日記のようであったりなど形式的にも藤村の『千曲川のスケッチ』とはそれなりの相違もあるのですが……)

明治7年生まれの虚子が小諸に疎開したのは既に彼が70歳の頃のことで、温暖な愛媛に産まれた虚子にとって小諸の厳しい冬は中々に堪えたそうな……

『小諸雑記』にも、寒い日は外へ散歩に出るのが億劫なので3間半の縁側をひたすら往ったり来たりするという話なんかが出ていて、当時の生活が垣間見えるのが楽しいですね……。

朝起きて朝食を済ませて行火の前に坐るのであるが、どうもそれでは腹の工合が面白くないので例の縁側を散歩することにしてゐる。行火に座ってゐても背中の方が寒くて、ややともすると體が縮かまりさうになるのであるが、それが縁側に出て散歩をし始めると心も體も凛としてきて左程寒さを感じなくなる。

その3間半の縁側というのも実際に見ることができますし、なんなら室内も入っていいそうですのでたっぷりと虚子の歩いたという縁側を堪能することができます……ヒエェ

余談ですが大正硝子のこの絶妙な波打ち具合とても良くないですか……。4年ほど前に大磯の藤村旧居で初めて大正硝子を見たときから一目ぼれしてしまいました。

『小諸雑記』に登場する八畳と六畳の二間も中に上がって見ることができました。机の上には資料や来館者が書き込みできるノートなども用意されています。

ところで、『破戒』執筆時や渡仏時の藤村を支えたことで知られる神津猛ですが、虚子とも交流があったようで『小諸雑記』にもその名前があらわれています。

小諸に來てから間もない時であつた。私はふと古い交友の神津雨村君を訪問することを思ひ立つた。……三十年も昔のこと、雨村君夫妻は鎌倉に永く滯在してゐて、釋宗演の許に参禪してをつたのである。その頃、俳句を作る爲に、私の家にも出入してをつた。……志賀村がどういふ所であつたかその記憶も幻ろげではあるが、赤い壁の大きな邸宅であつて、里人は「赤壁さん」と呼んでゐるといふことだけを覺えてゐた。

「雨村」というのは神津猛さんの俳号です。神津家は信州でも有数の豪農で、大元の黒壁家と十七世紀後半に分かれた赤壁家があるそうですが、神津猛はこの赤壁家の人で、今回の藤村記念館の企画展でもサブタイトルには「~赤壁の家 神津猛~」と「赤壁」の二字が入れられています。

神津猛には藤村以外の文人とも多々交流があったという話は聞いたことがありましたが、具体的に誰というところまでは知らなかったので、『小諸雑記』を読んでいたら突然「赤壁」の神津が出てきたのでびっくりしました。

既知の点同士が実はある線で繋がっていたということを知ったときってある種の快感のような面白さがありますよね……。旅行記書いてなかったら多分ずっと知らなかった、書いててよかった……。

その他小諸周辺

時期にもよりますが、市立小諸図書館にても藤村の書籍などを集めてコーナー展示をしていることもあるそうです!

2022年11月6日(日)~11月27日(日)の間は藤村生誕150周年を記念して「文豪スタンプラリー」などの催しも開催されていますので、期間中に小諸へ行くという方は立寄ってみてはいかがでしょうか……!

さて、残りは余談程度ではありますが……小諸駅傍にある「草笛」というお蕎麦屋さん。400年の歴史を誇る老舗だそうで、こちらではメニューに「藤村そば」なるものがあるそうです。

山菜やきのこ、りんごの天ぷらが入っている辺りに藤村っぽさを感じます。りんごの天ぷらって凄いな……ここも今回食べ損ねたシリーズなので次回是非行ってみたいと思います……!

あと普通にくるみ蕎麦も美味しそう……。くるみ蕎麦、別のお店で食べたんですけどめちゃくちゃ美味しかったので全国に普及して欲しい気持ちでいっぱいです。どうして信州の辺りにしかないんだ……。

お次はこれも小諸駅前にある明治初期創業の⽼舗和菓子屋、「虎屋」さん。ここでは藤村の名前を冠した「藤村もなか」を販売しています! これも今回小諸旅から帰ってきてから知ったので私は買えなかったのですが、次に行ったら是非とも買いたいお土産です。

本当に……旅行に行くと藤村のことと食べることしか考えてない……。

小諸駅前商店街の老舗「虎屋」さんより、さくら藤村もなかが届きました❤️

— こもろ観光局@長野県小諸市 (@komoro_tour) April 1, 2022

初めての試みだという、黒アンに桜の花の塩漬けを練り込んだ、春を口いっぱいに感じられる最中です❤️ pic.twitter.com/lfWzIxZi3z

春先にはこんな洒落たバージョンもあるらしく……懐古園は桜の名所としても有名ですし、また来年の桜の時期にでも行ってみたいところです。

最後は、「果たしてこれは藤村と関係があるんだろうか……?」という微妙なラインではありますが、御菓子司「栄泉堂」さんの「千曲川スケッチ」という洋菓子をご紹介します!

本店は千曲市の方にあるそうですが、この「千曲川スケッチ」は長野駅構内のお土産屋さんにて発見し、「『千曲川スケッチ』!?」と思い買ってしまいました。「の」はどこへ行ったんだろう……という気はしますが、『千曲川のスケッチ』からとった命名であることに違いはないだろうな~と思って……。「の」が消えているのは、完全に作品名とは被らせたくなかったのかもしれませんね……。

くるみやドライフルーツがたっぷり入っていて、微かに洋酒の風味もするような気がします。中々ずっしり目のパウンドケーキという感じで美味しかったです……!

小諸についてはこのくらいでしょうか……。今回3記事かけて紹介してきた小諸の藤村中心文学スポットですが、その殆どが以下のこもろ観光局の藤村紹介ページ下部にある「藤村ゆかりの地をめぐるマップ」にまとまっています。ご旅行に行かれる際にはどうぞ参考にしながら回ってみてください!

次回は小諸旅行の番外編として、小諸からも気軽に足をのばせる軽井沢~信濃追分の文学スポットを紹介していく予定です。当初の予期よりもかなり長々続いている小諸旅行記ですが、どうぞもうしばらくお付き合いください……!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?