神社がつくる図形~蛇図と梶の葉紋

諏訪大社の神紋は『梶の葉』紋。上社は根の本数は4本で『諏訪梶の葉』、下社は根の本数が5本で『明神梶の葉』とされる。奇数と偶数で陰陽の意味合いもあるのかもしれない。

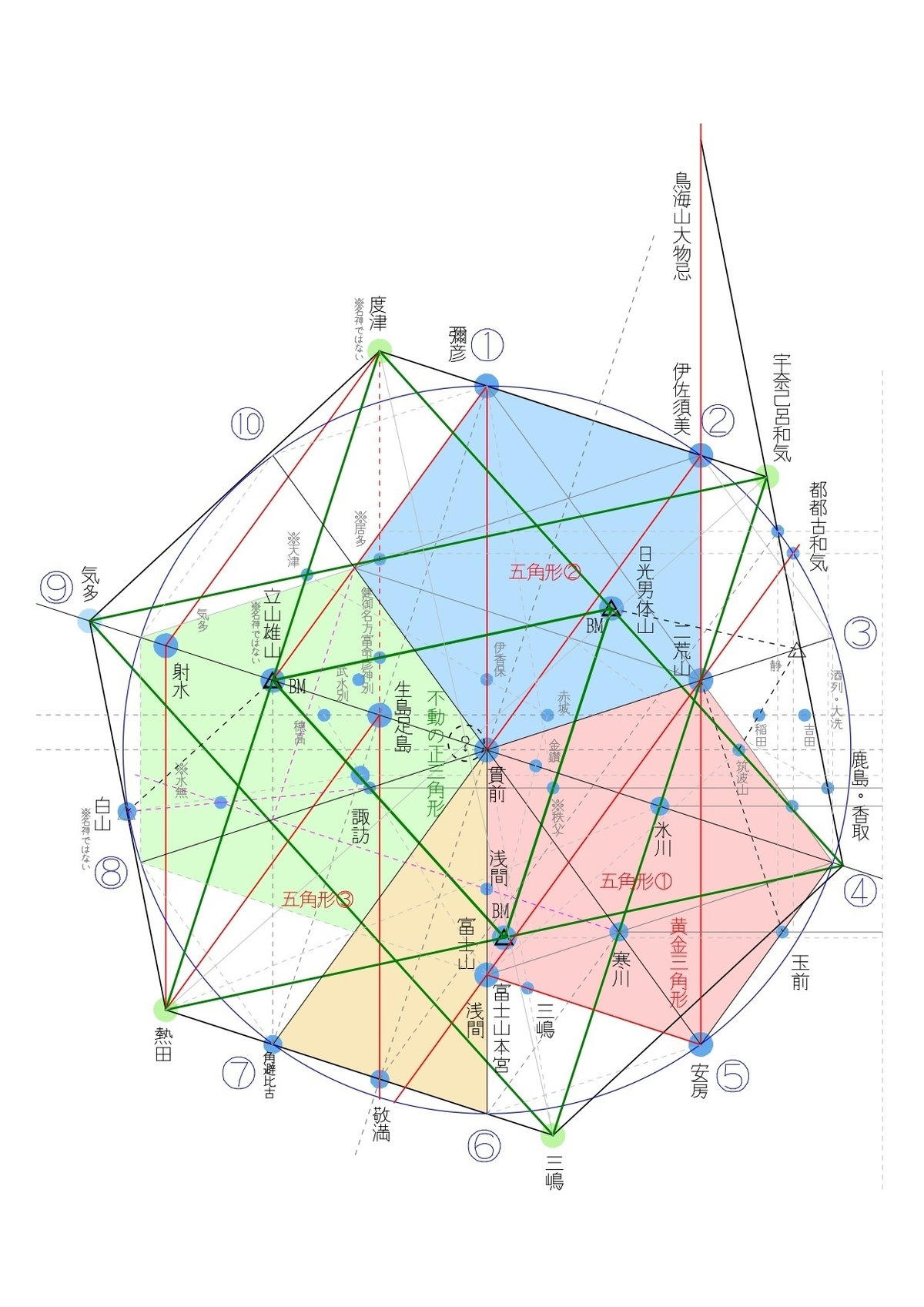

東国の神社配置については、北天の星座と北方の守護『玄武』を重ねるため、東国を覆う大六角形を亀部の亀甲、半径約180kmの円を十等分して得られる黄金三角形から『稲妻型の蛇の図』が描かれることはこれまで述べてきた。

そしてその蛇の図と重なるように、上野國一之宮貫前神社を円心とした円の十等分線を基準として神社を結んでいくと、3つの五角形とひとつの黄金三角形を得ることができた。

この図が諏訪大社の神紋『梶の葉紋』に似ている。

諏訪の神は蛇ともされるが、玄武の蛇の図と重なることも興味深い。

また諏訪大社から東国の古社や主要な山の距離と方位角を調べていくと、10等分だけではなく、20等分するライン上に神社が並ぶことが分かってきた。しかも諏訪の10等分線には富士山、赤石岳、木曾御嶽山、立山、浅間山など名立たる霊山が並ぶのも不思議だ。

下の図は平面上黄金三角形の角度と距離を正確に描いてモデル化したもの。

現実とは若干変わるものの全体的な意図が見えてくる。

東国において図像を描くための重要な基準点となるのは諏訪大社。

円の十等分ラインである方位角216°には伊勢神宮。

同様に108°には玉前神社、144°には富士山(浅間大社奥宮)、三嶋大社

方位角90°のラインには鹿島神宮など偶然とは思えない精度だ。

諏訪大社だけではなく、たとえばすぐ近くの穂高神社も穂高神社を円心とした円の十等分ライン上には有力な古社が並ぶが、諏訪大社の配置はとりわけ特別な感じがする。

列島全体を見てみると日本全体を覆うように黄金三角形のピースがきれいに並ぶ。この図の頂点群には諏訪大社および穂高神社は含まれていないが、位置を決める上で重要な役割を持ってるようだ。

はたしてこの黄金三角形グリッドの基準線を描く起点はどこなのか?

九州の志賀海神社と穂高神社は共に安曇族に関係する神社であるが隠岐の島の水若酢神社、紀伊の熊野本宮大社を合わせて結ぶと平行四辺形に近い形が現れる。隠岐の島についていても安曇族との関連が考えられるが…

黄金三角形以外に朱雀の図の基準線もあり、列島には幾重にも図像が重なるのでなかなか一筋縄ではいかない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?