なぜ「私たち」は狂ったように劇場に足を運んでしまったのか ~暗・明転に見る{歌劇}体験~

竹内

https://twitter.com/akabe_NT

1.作品が生み出す驚異的な「観客の熱量」

昨年2021年6月の公開から早くも1年もの歳月が経とうとしている『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト(以下、劇場版スタァライト)』。それでいて未だに全国各地の劇場での復活上映、イベント上映が行われている現状には1人のファンとして喜ばしいと同時に驚きも隠せない。なぜここまでのロングランを記録することができているのか? 単純に興行収入では表すことのできない魅力が観客のみならず劇場にも伝わっているように思う。その1つが「観客の熱量」だ。

Twitterでハンドルネームの後ろについたトマトやトマト缶、乗数を目にしたことのある諸君も多いだろう。1人や2人ではなく、劇場版スタァライトの話をする多くの人間が半ば宗教のようにこぞって名前にトマトを携えている。諸説はあるが、これは劇場版スタァライトを視聴した回数をトマトの数で表現していると言われている。

このように「1人の人間が複数回、劇場に足を運んで鑑賞している」というのが本作の非常に大きな特徴であるように思われる。筆者も「1度見たコンテンツはほとんど繰り返し見ない」タイプでありながらも、劇場版スタァライトに関しては既に8回視聴している。居住地の近くに上映館がなく、毎回片道100km以上の道のりを移動して劇場に足を運んでいるが、これは自身でも信じられないほどの熱量だ。BDの発売やオンライン配信の開始によって自宅でも劇場版スタァライトを楽しむことのできる環境になったにもかかわらず、私たちが劇場での鑑賞に執着する理由を、次章より考察していく。

#2.作中で存在感を放っていた「暗・明転」

まず、私たちが何を求めて繰り返し視聴をしているのか。これには観客の数だけ意見があるであろうが、筆者の場合は何といってもレヴューシーンである。作品後半の『わがままハイウェイ』を皮切りに始まる怒涛のレヴューラッシュの興奮が忘れられず何度も劇場へ引き寄せられている。説明するまでもないかもしれないが、レヴューシーンは本作でも重要な役割を持つ「歌」「戦い」「キャラクターの想い」、これらが凝縮されたパートである。劇場ならではの圧倒的な映像美と臨場感でこのレヴューシーンを体験できることは大きな魅力であるが、視聴を繰り返す内に見えてきた別の{歌劇}体験の側面があった。

それが「暗・明転」◆*である。劇場版スタァライトでは「劇場でしか味わえない{歌劇}体験」という謳い文句が度々使用されていた。この「劇場でしか味わえない」という部分が何を指しているのかを考えたとき、筆者は「暗・明転」の要素に辿り着いた。きっかけは劇場での視聴中にシアター内の天井の模様やスクリーンの縁が視認できるタイミングが度々あったことだ。なぜこのようなことが起こるのか、それは随所でシアター内の電灯が付いたかと思ってしまうほどの光量がスクリーンから発せられていたからである。特に前述のレヴューシーンの連続する作品後半ではこれが顕著であるように思う。ここからは本編の内容をもとに作中の暗・明転の場面に触れていく。

※ 本来「暗転」「明転」はそれぞれ暗い状態・明るい状態で場面転換をすることを指すが、本文では映像が移り変わり、スクリーンの明るさが大きく変化するという意味で用いている。

3.一連のレヴューシーンにおける暗・明転演出

薄暗い地下鉄のホームでキリンが「彼女たちが創り上げた戯曲、スタァライトの続き。誰もまだ見たことのない最終章」と発する。直後「ワイルドスクリーンバロック」というセリフと共に画面いっぱいの電飾が明転する。その後再び暗くなり逆さまになった東京タワーがぼんやりと見える中、フラッシュを伴いながらスポットライトが点灯する。

本作ではここまでに「皆殺しのレヴュー」があったもののその後は回想シーンとなり、比較的穏やかな展開が続いていた。そんな中レヴューラッシュに入る直前であるこのシーンではわずか15秒程度の間に「暗→明→暗→明」と明るさが目まぐるしく変化している。

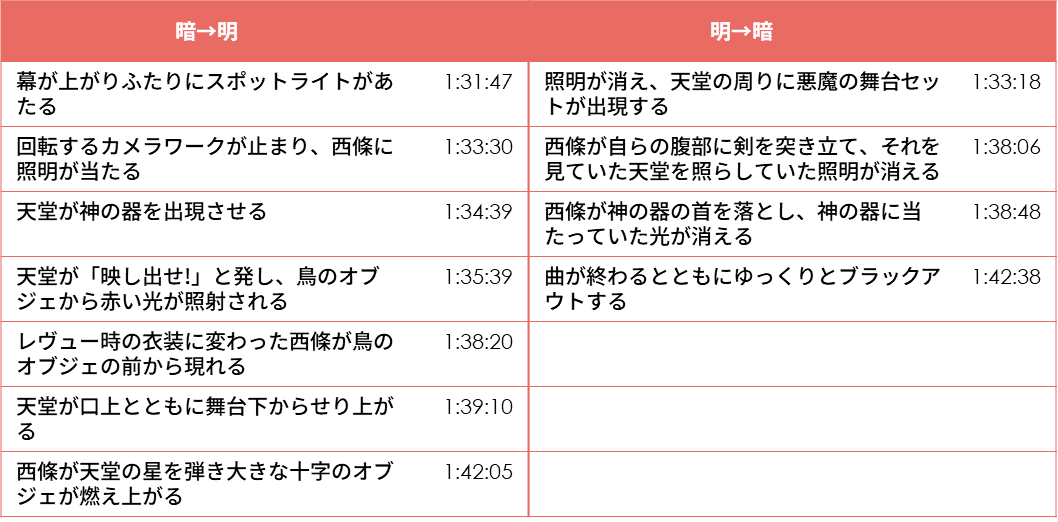

表(右ページ)に、『wi(l)d-screen baroque』および、後半のレヴューラッシュにおける暗・明転演出の一部を示した。(主催註)note転載にあたって別途表を作成。

『wi(l)d-screen baroque』では線路内という暗い場所が舞台となっている中で照明や表情をアップで映すことによってメリハリがつけられていた。

『わがままハイウェイ』の演出から分かるように、レヴューシーンでは暗・明転の機会が増える。明転する直前は光量を絞って明転時にメリハリをつけているといった印象を受けた。また、バックで流れているレヴュー曲の展開と照明の演出がリンクしており、その点でも観客の心を掴んでいるのではないだろうか。彼女らが戦っている場所は「舞台」であり、「演技」をしているということが非常に上手く表現されている。

前のシーンからつなぎ目なく移った『MEDAL SUZDAL PANIC ◎〇●』は、他の曲のような激しい暗・明転は少ない。しかし序盤は色鮮やかでコミカルな展開が続いたかと思えば、後半では雰囲気が一変し、露崎の感情とリンクした照明演出が非常に印象的であった。

『ペン:力:刀』はレヴューでの形勢が逆転する場面を起点に激しい明転が目立った。状況が目まぐるしく変わるドキドキ感と激しい演出に胸を打たれた観客も多いのではないだろうか。

『美しき人 或いは其れは』で印象的なのは終盤の攻防ではないだろうか。2人の口上のシーンから一気に盛り上がりを見せ、白を基調とした明るいシーンが続いた。このレヴューでは、曲全体を使って暗→明の構成になっていたようにも思う。

最後の『スーパー スタァ スペクタクル』では、極端なまでに激しい暗・明転が頻繁に繰り返されている。それも曲の後半部分に集中しており、数分の出来事とは思えない密度を感じさせる。曲終了後に映るEDでも暗→明転が使用され、最後まで光の演出にこだわった展開となっている。

#4.「暗・明転」と私たちが再三劇場へ足を運んだことの関係性

公開から月日が経っても全国各地で行われる復活上映を「再演」と称し、私たちはまるで何かに操られるように足繁く劇場へ足を運んではいなかっただろうか。このフラフラと繰り返し劇場版スタァライトを求める姿はさながら「依存症」である。「無意識の内に体がそれを求めてしまい、離れることができない」といった典型的な依存症状を抱える者が筆者含め散見される。では劇場版スタァライトというコンテンツの何が多くの人を依存させているのか。ここで出てくるのが前述した「暗・明転」である。劇場版スタァライトの持つ「暗・明転」「興奮」「依存」、これらの要素を同じく持ち合わせているものに心当たりがあった。パチンコだ。

パチンコおよびパチスロは大衆娯楽としても人気を博すギャンブルの一種である。筆者が劇場版スタァライトに感じていた魅力は、このパチンコ・パチスロにも同様のことが言えるのである。それが「暗・明転」だ。昨今のパチンコ台は液晶技術の進化もあり、非常に美麗できらびやかになっている。また演出の一貫として激しいフラッシュやそれに連動した効果音、振動が用いられ、様々な手段でユーザーの五感を揺さぶる。極めつけにパチンコ・パチスロの代表的な演出としてブラックアウト演出がある。ブラウン管テレビの電源が消えるときのように一瞬のうちに画面が黒く変化する演出だ。これは慣例的に、発生した時点でユーザーにとって有利に働くことが多く、ユーザーにとって至福の瞬間でもある。画面が黒く塗りつぶされ、今まで賑やかであった筐体に静寂が訪れる。その後、先程までの静寂を忘れるほどの派手な演出が発生するという流れが一般的だ。この「暗と明」のメリハリ、それに付随する「興奮」というのを劇場版スタァライトとパチンコ・パチスロの共通項だと考えてしまうのだ。

そしてもうひとつの共通項として挙げられるのが「依存症」だ。「ギャンブル依存症」というワードを耳にしたことのある方も多いのではないだろうか。多額のお金を失いながらも大当たりしたときの興奮が忘れられずに体がギャンブルの刺激を求めてしまう。この「五感を揺さぶる刺激×興奮=依存」という方程式はパチンコ・パチスロと同様に劇場版スタァライトにも当てはまる。私たちが劇場へフラフラと足を運んでしまったのは、パチンコ屋へフラフラと足を運ぶギャンブル依存症の人間と同じ状態であったのではないだろうか。

パチンコ・パチスロを嗜む人々の間では必ず通じると言っていい単語に「脳汁」というものがある。人が美味しいものを食べたときや感情が昂ったときに感じる快楽、所謂「脳内麻薬」を度々そう表現する。筆者も多少なりとも知見がある者として読者にも伝わるよう表現すると、音楽ライブでイントロが流れ始め、何の曲か分かったとき、鳥肌が立ち体がカッと熱くなる、血液が逆流するようなあの感覚が「脳汁」である。パチンコ・パチスロを楽しむ中で、前述したブラックアウト演出が発生したときも例外なく「脳汁」が溢れる。そしてそれと全く同じ感覚を筆者は劇場版スタァライトで、暗・明転と映像美に翻弄される中で感じていたのだ。

5.おわりに

「劇場でしか味わえない{歌劇}体験」とは何だったのか。その答えとして筆者が辿り着いたのが「暗と明」の繰り返し、パチンコ・パチスロのような興奮であった。劇場でこそ体験できる圧倒的な光量と音響。体が震え、劇場が揺れるような音響が私たちの五感を揺さぶっていた。多くの人が何度も劇場へ足を運び「依存症」になってしまったのも無理はない。依存する方程式は成立していたのだから。筆者は今後も「脳汁」というご褒美の幻想を追いかけ、劇場へ足を運んでしまうのであろう。それもまた本望である。

自身の関心のある分野として劇場版スタァライトとギャンブルという2つの要素をかけ合わせて今回考察を行った。純粋な心でスタァライトというコンテンツを愛する方を不快な気持ちにさせてしまったかもしれないが、これもまた1人の意見だと寛容な心で受け止めてもらえると深甚である。また、ぜひ一度部屋の電気を全て消し、暗闇の中で暗・明転を意識しながら鑑賞してみてほしい。誰か1人でも「脳汁」を感じてもらえたのなら大変嬉しく思う。

著者コメント(2023/9/30)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?